Наиболее сложной была ретроспективная реконструкция доз радиационного воздействия путем математического моделирования для каждого населенного пункта Алтайского края в соответствии с хронологией взрывов [1].

Проведенное ранее исследование показало, что у непосредственно облученных женщин частота соматической патологии, гинекологических заболеваний, нарушений менструальной функции выше в зонах с более высокой эффективной дозой (ЭД) радиационного воздействия [3]. Изменения в системе иммунитета также были более выражены у населения, получившего более высокую ЭД [1, 2].

Изучение состояния здоровья второго поколения потомков в детском возрасте в зависимости от ЭД радиационного воздействия на предков показало, что уровень заболеваемости превышал показатели контрольной группы вне зависимости от дозы облучения предков [1]. Особенно низкий уровень соматического здоровья был у детей, предки которых получили максимальную дозу радиации, причем в большей степени у девочек в возрасте 7–15 лет за счет заболеваний мочевыделительной системы, верхних дыхательных путей, болезней кишечника, в то же время заболевания щитовидной железы чаще наблюдались у девочек, прародители которых получили меньшую дозу [1]. Более низкие показатели здоровья также были выявлены в результате обследования детей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, работавших в 1986–1989 гг. [4].

Репродуктивная система женщины является одним из самых чувствительных индикаторов неблагоприятного влияния окружающей среды и отдельных ее компонентов, в частности ионизирующего излучения [3, 5]. Очевиден факт очень тесной взаимосвязи между нарушениями в системе иммунитета и в репродуктивной системе женщины [6]. Нарушения в иммунной системе способны как инициировать развитие патологических процессов, так и влиять на их течение и прогноз [2, 7].

Целью исследования стала сравнительная оценка основных показателей репродуктивного здоровья женщин второго поколения потомков в зависимости от суммарной ЭД, полученной прародителями после ядерного взрыва 29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование является аналитическим одномоментным (поперечным) с формированием групп на проспективном этапе с учетом определенных критериев включения и исключения. Одна из основных задач исследования — определение возможной взаимосвязи нарушения репродуктивного здоровья потомков с дозами, полученными прародителями.

Основную группу составили 67 женщин, которых разделили на две подгруппы. Критерии включения в основную группу: фертильный возраст, прародители находились в зоне радиационного воздействия ядерного взрыва 29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне. В 1-ю подгруппу включены 12 женщин, предки которых получили максимальную ЭД 121,2–157,1 сЗв (с. Беленькое, с. Топольное Угловского района Алтайского края), во 2-ю подгруппу вошли 55 женщин, предки которых получили суммарную (накопленную) ЭД 44,3–63,3 сЗв (с. Лаптев Лог Угловского района, с. Веселоярск Рубцовского района Алтайского края).

В контрольную группу вошли 53 женщины фертильного возраста. Критерий включения в нее — отсутствие факта проживания всех трех поколений на территории, подвергшейся радиационному воздействию.

Критерии исключения из обеих групп: профессиональные вредности, связанные с воздействием радиации, факторов химического производства.

Группы были сопоставимы по возрасту, социальному положению, профессиональному статусу.

Проведено общее обследование, включавшее оценку клинических и параклинических параметров репродуктивного здоровья, прежде всего гинекологического, акушерского статуса. Методом проточной цитофлуориметрии изучали субпопуляционную структуру иммунокомпетентных клеток периферической крови (Т-лимфоциты — СD3+, Т-хелперы — СD4+, цитотоксические Т-клетки — СD8+), фагоцитарный индекс. Методом твердофазного ИФА с использованием тест-систем Рrосоn (ООО «Протеиновый Контур», г. Санкт-Петербург) проводили количественную оценку уровней основных провоспалительных цитокинов: ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6.

Статистическую обработку данных производили с помощью современных методов с применением пакета прикладных программ Statistica 8.0, Excel 2007. В виде среднее значения ± стандартное отклонение (Х ± σ) указывали случайные величины при нормальном распределении. Значения долевых показателей (число больных на 100 обследованных) представлены в виде

,где

,где Работа одобрена на заседании Этического комитета в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (протокол № 12 от 08.11.2012 г.).

РЕЗУЛЬТАТЫ

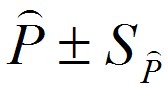

В процессе исследования установлен значительно более высокий уровень гинекологической заболеваемости у участниц основной группы по сравнению с контрольной вне зависимости от дозы, полученной прародителями после ядерного испытания 29 августа 1949 г. (рис. 1).

Рис. 1. Распространенность гинекологической патологии (на 100 обследованных) в группах исследования.

* Здесь, в рисунках 2, 3 и в таблицах 1, 2: отличие от контрольной группы статистически значимо (р < 0,05)

Частота гинекологических заболеваний у женщин второго поколения потомков, вне зависимости от дозы радиации, полученной прародителями, была выше, чем в контрольной группе, прежде всего за счет нарушений менструального цикла и репродуктивной функции, хронических воспалительных процессов гениталий, гормонально-зависимых заболеваний (табл. 1). Сравнительный анализ частоты патологии репродуктивной сферы у женщин второго поколения потомков в зависимости от ЭД, полученной прародителями, не выявил значимых различий, хотя имеется тенденция к увеличению частоты гормонально-зависимых заболеваний, эрозии шейки матки, воспалительных заболеваний шейки матки и влагалища у женщин, прародители которых получили более высокую дозу (см. табл. 1).

Таблица 1

Частота гинекологической патологии в группах исследования

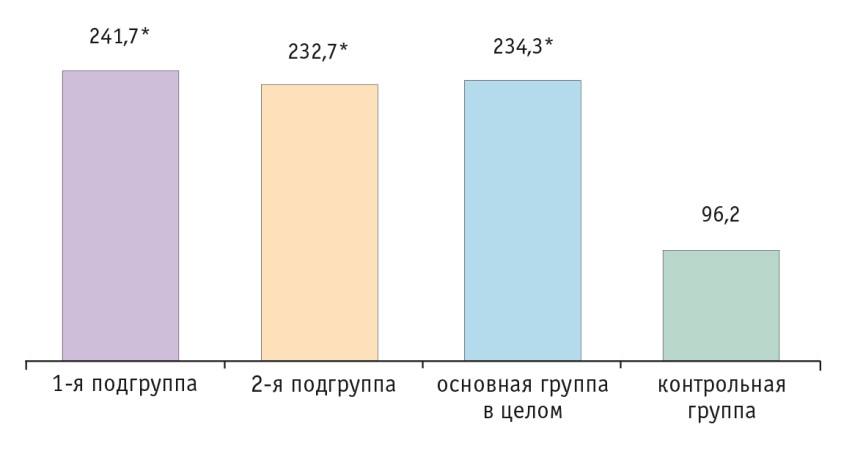

Среди нарушений менструального цикла у женщин основной группы преобладал гипоменструальный синдром (олигоменорея, аменорея), при этом он начинался с менархе. Одним из показателей, характеризующим менструальную функцию, функционирование гипоталамо-гипофизарной системы является возраст менархе (первая менструация). Менархе у женщин основной группы было более поздним по сравнению со сверстницами, прародители которых проживали на территории, не подвергшейся радиационному воздействию (рис. 2).

Рис. 2. Возраст менархе в группах исследования

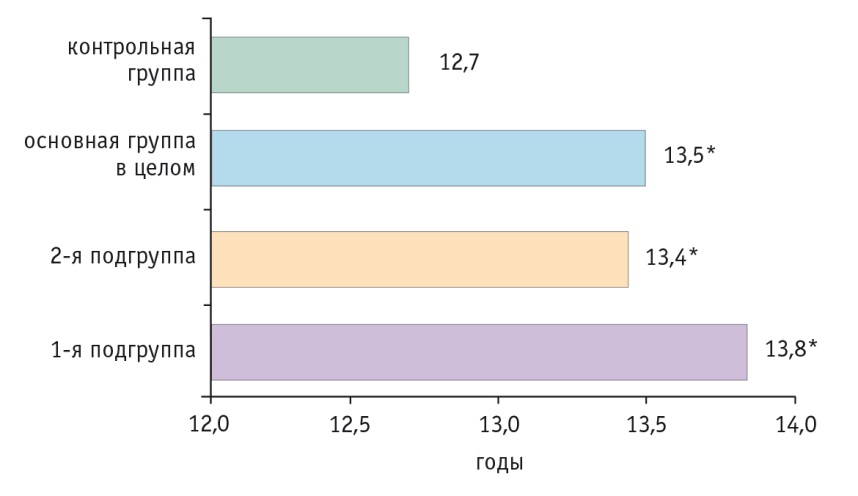

Далее изучены основные показатели иммунной системы, так как именно она первой отвечает на различные неблагоприятные факторы окружающей среды. Сравнительная оценка количества имеющих отклонения в содержании провоспалительных цитокинов показала, что нарушения цитокинового баланса встречаются чаще у женщин основной группы (рис. 3). Не выявлены различия в проценте отклонений от нормы уровней ИЛ-1β, ФНО-α в зависимости от полученной прародителями дозы радиации. Однако уровень ИЛ-6 был чаще повышен у женщин, прародители которых получили более высокую ЭД (р < 0,05) (см. рис. 3).

Рис. 3. Частота отклонений в содержании провоспалительных цитокинов в группах исследования.

** Здесь и в таблице 2: отличие от 2-й подгруппы статистически значимо (р < 0,05)

Нарушения функциональной активности клеточного звена иммунитета установлены у всех женщин основной группы, так как содержание цитотоксических Т-клеток было снижено до 22,4 ± 4,3%, а иммунорегуляторный индекс увеличен до 1,9 ± 0,4, что значимо отличалось от контрольной группы (для обоих показателей p < 0,05) (табл. 2). При этом у участниц основной группы, прародители которых получили бо’льшую дозу радиации, отмечено меньшее содержание в крови цитотоксических Т-клеток (р < 0,05), что подтверждает отдаленные последствия радиационного воздействия в поколениях и более выраженные изменения в клеточном звене иммунитета (см. табл. 2).

Таблица 2

Показатели иммунограммы у 2-го поколения потомков лиц, находившихся в зоне радиационного воздействия, в зависимости от зоны проживания

ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенного исследования установлено, что у женщин второго поколения потомков лиц, подвергшихся радиационному воздействию, вне зависимости от ЭД, полученной прародителями, проявлениями отдаленных радиационных воздействий стали более позднее менархе, увеличение частоты нарушений менструального цикла, бесплодия, что является следствием гипоталамо-гипофизарной дисфункции, характерной для данной категории женщин. Вероятнее всего, одной из причин этого, как и хронического течения воспалительных заболеваний женских половых органов, является дисфункция иммунной системы — повышенные уровни провоспалительных цитокинов, функциональные изменения в клеточном звене иммунитета.

Фундаментальные работы отечественных авторов показали, что потомки облученных вплоть до второго поколения имеют характерные нарушения в иммунной системе, ассоциированные с радиационным воздействием и проявляющиеся прежде всего увеличением экспрессии [1, 2] и продукции провоспалительных цитокинов, а также изменениями функциональной активности в клеточном звене иммунитета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам нашего исследования у женщин второго поколения потомков лиц, подвергшихся воздействию радиации, ниже показатели репродуктивного здоровья по сравнению с женщинами, проживающими на территории, не подвергавшейся таковому, однако различия в эффективной дозе (ЭД), полученной прародителями, не оказывали особого влияния на состояние здоровья. Возможно, тому причиной являются недостаточно выраженные различия доз воздействия на прародителей либо недостаточная выборка обследуемых. Имеет колоссальное значение и сложность выделения значимости степени радиационного воздействия из многообразия других эндогенных и экзогенных факторов, влияющих на репродуктивное здоровье женщины.

Обнаружены более глубокие нарушения в клеточном звене иммунитета у участниц, прародители которых получили максимальные дозы радиационного воздействия, но значимые различия в степени выраженности репродуктивных нарушений в зависимости от ЭД, полученной прародителями, не выявлены.