Проблема туберкулеза как во всем мире, так и в Российской Федерации остается актуальной и приоритетной для здравоохранения и общества в целом[7, 9]. Социальные факторы риска заболевания туберкулезом в современных условиях приобретают особую значимость, поскольку охрана здоровья населения репродуктивного возраста при сохраняющихся негативных демографических тенденциях и депопуляции возведена в ранг вопроса национальной безопасности[3, 4, 8, 10].

Туберкулез у женщин репродуктивного возраста в последние годы привлекает пристальное внимание ведущих специалистов многих стран мира в связи с ростом показателей заболеваемости[7, 11]. Социальная уязвимость, низкий уровень жизни, психологический гнет самого факта наличия туберкулеза, высокий удельный вес среди заболевших лиц молодого возраста с сохранной репродуктивной функцией и тесный контакт с детьми — вот лишь некоторые особенности таких женщин, определяющие важность данной проблемы[1, 3, 5].

Контрацепция у пациенток с туберкулезом легких приобретает особый смысл, так как беременность при активном туберкулезе легких противопоказана, а частые аборты повышают риск нарушений репродуктивной функции[2, 6].

Цель исследования: дать медико-социальную характеристику женщин с туберкулезом легких с точки зрения влияния заболевания на репродуктивное здоровье.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проходило с сентября 2013 г. по февраль 2014 г. Проведено анкетирование 200 пациенток с активным туберкулезом легких в возрасте от 18 до 40 лет (основная группа), находившихся на лечении в стационарах казенных учреждений здравоохранения Омской области: клинического противотуберкулезного диспансера № 4 (главный врач — к. м. н. Г. Е. Гапоненко) и клинического противотуберкулезного диспансера (главный врач — М. П. Татаринцева). Группу сравнения составили 200 женщин, не страдающих туберкулезом. Их анкетировали при обращении в женскую консультацию по месту жительства, в нашем исследовании — при родильном доме № 2 (главный врач — к. м. н. А. Б. Безнощенко).

В основной группе туберкулез органов дыхания был выявлен: при профилактическом осмотре — у 11,5% женщин, при обращении с жалобами в общую лечебную сеть — у 82,5%, в ходе обследования у врача-фтизиатра по поводу контакта с больным туберкулезом — у 6,0% пациенток. На момент верификации специфического процесса в легких 2,0% женщин были беременны на сроках до 12 недель, эти беременности были прерваны.

В основной группе у 82 пациенток (41,0%) туберкулез был выявлен впервые, они состояли в 1А-группе диспансерного учета; 3 женщины (1,5%) наблюдались по 1Б-группе (рецидив туберкулеза). В группе 2А (длительно текущий туберкулез с возможностью излечения) состояло наибольшее количество респонденток — 104 (52,0%), к группе 2Б (хроническое течение заболевания) относились 11 участниц (5,5%).

Средний возраст женщин с туберкулезом легких, принявших участие в анкетировании, составил 36,8 ± 2,8 года, здоровых женщин — 37,9 ± 2,8 года. Среди пациенток противотуберкулезных диспансеров преобладали лица со средним (41,0%) и средним специальным (38,5%) образованием. Начальное образование в основной группе было у 9,0% женщин, в группе сравнения — лишь у 2,5%. Незаконченное высшее и высшее образование имели преимущественно здоровые женщины: 11,0% и 37,5% против 5,5% и 6,0% пациенток основной группы соответственно (χ2 = 87,1; р < 0,005).

В группе сравнения каждая вторая состояла в официальном браке (53,0%), в основной — каждая третья. Одиноких женщин было больше в основной группе исследования: 29,0% против 2,0% в группе сравнения (χ2 = 63,5; р < 0,0001).

Статистическую обработку материала проводили методами вариационной статистики. Количественные данные представлены в виде М ± σ, где М — среднее арифметическое, σ — стандартное отклонение. Обработку данных производили с помощью русифицированных версий программ Statistica 6, BioStat. Для сравнения показателей в группах использовали критерии χ2 и Стьюдента (t). Результаты считали статистически значимыми при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

У больных женщин, принявших участие в анкетировании, были зарегистрированы следующие формы туберкулеза легких: инфильтративная — у 59,5%, очаговая — у 24,0%, диссеминированная — у 1,0%, сформировавшиеся туберкуломы — у 10,0%, фиброзно-кавернозная — у 5,5%.

Средний возраст менархе у женщин с туберкулезом легких составил 13,1 ± 0,1 года, средняя длительность менструаций — 4,9 ± 0,1 дня, средний интервал между ними — 28,1 ± 0,1 дня. В группе здоровых женщин менструация начиналась в среднем в 12,6 ± 0,1 года (р = 0,003), ее продолжительность составляла 4,9 ± 0,01 дня с интервалом 28,9 ± 0,1 дня.

В большинстве случаев менструации у здоровых респонденток были регулярными (97,0%), безболезненными (61,0%), устанавливались в течение года (95,0%), характеризовались необильными выделениями (65,0%). В группе больных туберкулезом легких менструации были регулярными у 75,0% (χ2 = 40,1; р < 0,0001), безболезненными у 48,0% женщин (χ2 = 6,8; р = 0,009), менструальный цикл устанавливался более чем за год в 14,0% наблюдений (χ2 = 9,4; р = 0,002), выделения расценивались как обильные у 45,5% пациенток (χ2 = 4,5; р = 0,03).

Средний возраст начала половой жизни у больных туберкулезом составил 19,8 ± 6,4 года, у здоровых женщин — 19,2 ± 6,4 года (p > 0,05). В группе сравнения регулярную половую жизнь отметили 77,5% респонденток, наличие постоянного полового партнера — 91,0%. Среди женщин, больных туберкулезом, регулярную половую жизнь вели 51,0% опрошенных (χ2 = 22,2; р < 0,0001), при этом 29,0% женщин имели случайные контакты (χ2 = 25,9; р = 0,009). В группе сравнения практика случайных половых контактов выявлена только у 9,0% респонденток.

Для контрацепции здоровые женщины чаще всего применяли современные методы: оральные контрацептивы (48,5%) и внутриматочные средства (22,5%). Пациентки с туберкулезом легких чаще других методов с целью контрацепции использовали презервативы (26,0%) и прерванный половой акт (18,0%). Интересен тот факт, что каждая четвертая женщина с туберкулезом (25,0%) никак не предохранялась от наступления нежелательной беременности. В группе сравнения таких респонденток было лишь 16,0% (χ2 = 133,2; р < 0,0001).

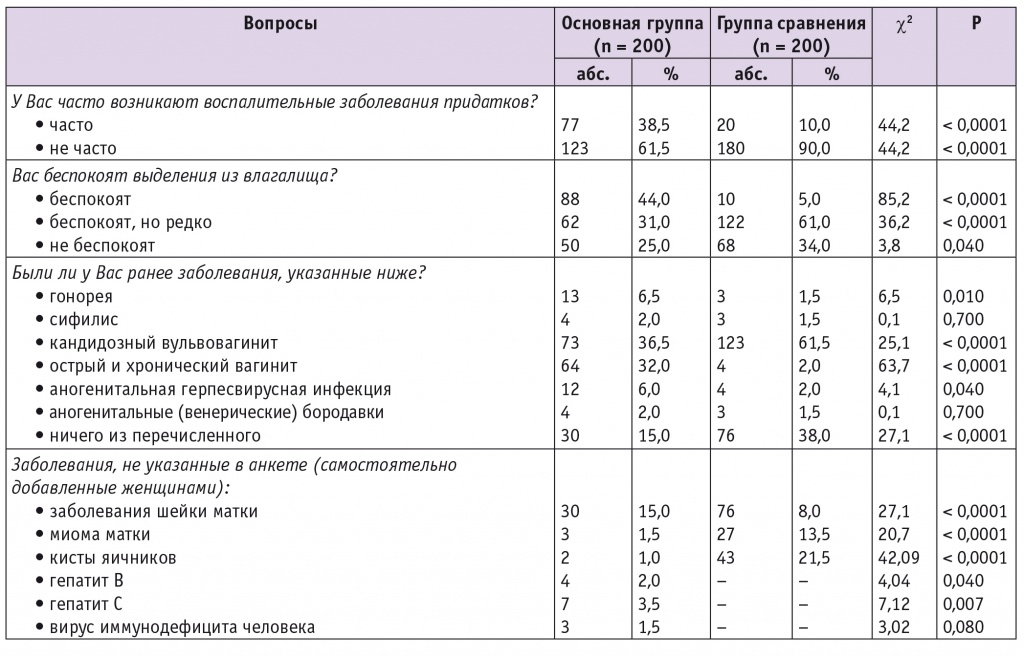

Воспалительные заболевания органов малого таза встречались в обеих группах, однако на их частое возникновение больше указывали пациентки с туберкулезом (38,5%), чем женщины группы сравнения (10,0%). Выделения из влагалища также чаще беспокоили пациенток основной группы: 44,0% против 5,0% в группе сравнения (χ2 = 85,2; р < 0,0001) (табл.).

Таблица

Данные гинекологического анамнеза опрошенных женщин

Женщинам было предложено самостоятельно перечислить имевшиеся у них заболевания, не указанные в нашей анкете. Пациентки с туберкулезом легких в числе прочего называли такие инфекционные заболевания, как гепатит В (χ2 = 4,04; р = 0,04), гепатит С (χ2 = 7,12; р = 0,007), ВИЧ-инфекция. Здоровые женщины отмечали лишь заболевания шейки матки — 38,0% (χ2 = 27,1; р < 0,0001), миому матки — 13,5% (χ2 = 20,7; р < 0,0001), кисты яичников — 21,5% (χ2 = 42,09; р < 0,0001) (см. табл.).

В целом в основной группе одна беременность была у 19,5%, две — у 15,0%, три беременности — у 14,5% женщин. В группе здоровых женщин не более трех беременностей было у 90,5% респонденток: одна беременность — у 26,5%, две — у 36,0%, три — у 28,0%. В основной группе четыре беременности имели место у 14,5% женщин, в группе сравнения — у 7,0%. В основной группе у 28,0% респонденток зарегистрированы пять и более беременностей, в то время как в группе сравнения таких женщин было лишь 2,5% (χ2 = 92,8; р < 0,0001).

Участницы группы сравнения преимущественно рожали один раз (75,0%), среди больных туберкулезом легких такие наблюдения составили 41,0%. В группе сравнения дважды рожали 23,5% пациенток, в основной — 15,5%. Трое родов имели место у 1,5% женщин из каждой группы. В группе с туберкулезом легких 17,0% респонденток не рожали, в то время как все здоровые респондентки были рожавшими (χ2 = 57,1; р < 0,0001).

В основной группе 69,5% пациенток прерывали беременность: один медицинский аборт делали 20,0%, два — 20,5%, три — 9,0%, четыре и более — 20,0% участниц. В группе сравнения на один и на два медицинских аборта в сумме указали 18,0% респонденток, на три — 6,5%, на четыре и более — 1,5%. Необходимо заметить, что в группе сравнения к прерыванию беременности не прибегали 73,0% женщин, а в основной группе таких пациенток было только 30,5% (χ2 = 28,4; р < 0,0001).

По одному самопроизвольному выкидышу на ранних сроках выявлено у 8,0% женщин основной группы против 0,5% в группе сравнения (p < 0,05). У 1,5% пациенток с туберкулезом легких отмечено по шесть и более выкидышей, в группе сравнения таких случаев не было (χ2 = 3,02; р = 0,08): у одной пациентки с фиброзно-кавернозным туберкулезом легких, длившимся 8 лет, отмечено привычное невынашивание (6 выкидышей); у двух других пациенток с хроническим туберкулезом легких (стаж заболевания — 7–10 лет) и множественной лекарственной устойчивостью имели место по 10 беременностей, которые закончились самопроизвольными абортами на сроках до 15–16 недель гестации.

Женщин с неразвивающейся беременностью в анамнезе (по классификации МКБ-10 — «Погибшее плодное яйцо и непузырный занос», код О02.0) было недостоверно больше в группе больных туберкулезом легких (p > 0,05). У трех участниц основной группы отмечено по четыре неразвившихся беременности на сроках 4–6 недель гестации. У пациенток с туберкулезом легких учитывали неразвивающиеся беременности, наступившие как до, так и после постановки диагноза.

Чуть более половины женщин, больных туберкулезом легких (51,5%), забеременели вскоре после регистрации и постановки на учет в противотуберкулезную службу, где им было предложено прерывание беременности по медицинским показаниям. Несмотря на наличие активного специфического процесса, родами закончились 38,8% беременностей, неразвивающейся беременностью — 2,5%, медицинским абортом — 58,7%.

Использовавшиеся в исследовании анкеты предполагали описание последнего прерывания беременности у женщин обеих групп. В целом пациентки основной группы отметили 139 медицинских абортов, сделанных ими на фоне заболевания, из них 70,5% были выполнены в бюджетных учреждениях здравоохранения г. Омска и 29,5% — в частных клиниках.

Здоровые женщины в анкетах указали 53 медицинских аборта, из них в бюджетных учреждениях здравоохранения были сделаны 60,3%, в частных клиниках — 39,6% (χ2 = 0,3; р = 0,6).

Пациентки с туберкулезом легких для прерывания беременности выбирали частную клинику по причине более быстрого обследования в ней (в 29,3% случаев) либо ввиду отсутствия излишнего любопытства к состоянию здоровья женщины у медицинского персонала (в 39,0% случаев). В группе сравнения в частную клинику обратились 39,6% женщин (χ2 = 1,573; р = 0,76), преимущественно из-за сильной занятости и больших временны́х затрат на проведение необходимых медицинских обследований перед медицинским абортом в государственных учреждениях.

Нужно заметить, что большинство женщин в обеих группах для выполнения медицинского аборта обращались в государственные медицинские учреждения. Интересен факт, что 24,4% больных туберкулезом легких обращаются туда, поскольку опасаются осложнений и считают, что в государственных учреждениях риск развития интра- и послеоперационных осложнений ниже; среди здоровых женщин такого мнения придерживались 31,4% (χ2 = 0,98; р = 0,89). Респондентки называли и другие причины обращения в государственные учреждения: минимальные затраты — в основной группе 15,1% пациенток, в группе сравнения 24,1% (χ2 = 2,33; р = 0,25); большее доверие к медицинскому персоналу — 3,5% и 3,7% участниц соответственно (χ2 = 0,03; р = 0,874). В группе здоровых женщин 14,4%, а среди больных туберкулезом легких 11,3% респонденток хотели бы обратиться в частную клинику, но их останавливали большие материальные затраты (χ2 = 36,6; р < 0,0001). В основной группе 19,4% участниц для прерывания беременности обращались в городскую больницу № 8 по направлению противотуберкулезной службы.

В результате анкетирования было выявлено, что у 32,4% женщин, больных туберкулезом легких, после последнего медицинского аборта возникли различные осложнения. Так, 28,9% пациенток указывали на наличие в анамнезе послеоперационного кровотечения в связи с формированием гематометры, 66,7% — на повышение температуры тела и тянущие боли внизу живота и 4,4% — на остатки плодного яйца. У остальных 67,6% женщин никаких осложнений не было.

В группе сравнения на медицинские аборты с осложнениями указывали 4,5% женщин (χ2 = 4,497; р = 0,04). В данной группе послеоперационные кровотечения, связанные с наличием гематометры, выявлены в анамнезе у 22,2% (χ2 = 0,1; р = 0,9), эндометрит — у 55,6% (χ2 = 0,4; р = 0,8), остатки плодного яйца — у 22,2% респонденток (χ2 = 3,4; р = 0,6).

Практически всем женщинам, которым делали аборты, назначалась антибактериальная терапия с целью профилактики послеабортных осложнений. Среди женщин, больных туберкулезом легких, 21,6% пациенток игнорировали предупреждения акушеров-гинекологов о необходимости приема антибактериальных средств после проведения медицинского аборта, так как считали, что противотуберкулезных средств достаточно. Примерно на 2–3-и сутки у них возникали тянущие боли внизу живота, мутные выделения из половых путей и повышалась температура тела. При амбулаторном лечении пациентки с данными жалобами обращались к участковым гинекологам, а при лечении в противотуберкулезном стационаре — к лечащему врачу-фтизиатру с дальнейшим переводом в гинекологическое отделение больницы скорой медицинской помощи № 1 г. Омска. У всех обратившихся женщин был диагностирован эндометрит, по поводу чего было назначено лечение. В группе сравнения в 13,2% случаев антибактериальную терапию после медицинского аборта не назначали (χ2 = 2,2; р = 0,8). У больных туберкулезом легких (n = 30) и у здоровых женщин (n = 5) эндометрит был связан с отсутствием антибактериальной терапии после прерывания беременности ввиду отказа от нее или ее неназначения.

При оценке отношения медицинских работников родильных домов к женщинам в группах исследования были получены следующие данные. Большинство женщин основной группы и группы сравнения отметили хорошее отношение к себе: 69,5% и 94,0% соответственно (χ2 = 10,03; р < 0,001). На плохое отношение чаще жаловались женщины с туберкулезом легких: 8,0% против 1,0% среди здоровых женщин (χ2 = 15,2; р < 0,0001).

Установлено, что 59,0% пациенток с туберкулезом легких говорили участковому врачу-гинекологу о своем заболевании, а 41,0% скрывали диагноз. Обнаружено также, что 30,0% участниц основной группы не считали нужным информировать половых партнеров о своем заболевании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для женщин, больных туберкулезом легких, характерен невысокий образовательный уровень. Каждая вторая из них отмечает отсутствие постоянного полового партнера, каждая третья склонна к случайным половым связям, каждая четвертая не предохраняется от нежеланной беременности. По нашим данным, у больных туберкулезом легких женщин репродуктивного возраста часто регистрируют ИППП, аногенитальную герпетическую инфекцию, а также гепатит типов В и С и ВИЧ-инфекцию.

Ввиду отсутствия или неэффективности контрацепции у женщин с активным туберкулезом легких фертильность выше, чем в группе здоровых женщин; при этом беременности чаще заканчиваются медицинскими и самопроизвольными абортами. Выявлено, что женщины с активным туберкулезом легких, обращающиеся в частные клиники для прерывания беременности, предпочитают их по причине возможности ускоренного обследования. Многие из них скрывают наличие заболевания не только от полового партнера, но и от врача акушера-гинеколога, к которому обращаются за медицинской помощью.

Полученные данные целесообразно использовать при разработке мер по улучшению репродуктивного здоровья женщин, страдающих туберкулезом легких, и для совершенствования профилактики этого социально значимого заболевания.