Проблема внезапной коронарной смерти (ВКС) пациентов, страдающих ИБС, актуальна в мире более ста лет [7, 13]. Почти повсеместно клиницисты находятся в постоянном поиске оптимизации мер по повышению эффективности оказания СМП при возникновении угрозы ВКС на догоспитальном этапе (ДГЭ) [19].

В структуре смертности от сердечно-сосудистых заболеваний ИБС принадлежит первое место [18] ввиду серьезности прогноза при развитии нестабильной стенокардии, острой коронарной недостаточности (ОКН), инфаркта миокарда (ИМ) и ВКС [1, 6]. По данным ВОЗ [5], в 52% случаев смерть на ДГЭ от первого сердечного приступа среди лиц 45-75 лет является внезапной [21], наиболее часто она наступает в первые часы после возникновения проявлений ОКС [3]. Внезапная смерть в 60% случаев происходит дома, до прибытия врача амбулаторной сети [10, 14], из них 25% — это и фатальный исход внезапной остановки сердца, произошедший на ДГЭ мгновенно [9].

Из числа внезапно умерших более чем половине больных (54%) состояние здоровья позволяло продолжать профессиональную деятельность [8], в связи с чем очевиден не только экономический, но и огромный социальный ущерб, наносимый обществу [15]. В целом борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями вышла за рамки медицины и стала задачей государственной [2], а мероприятия по борьбе с ВКС — одними из главнейших в кардиологии [4, 17, 20].

Оптимизация методов оказания СМП пациентам, угрожаемым по ВКС, создала предпосылки для разработки в конце 1980-х гг. комплексной программы решения проблемы внезапной смерти в Медицинском центре Управления делами Президента РФ на уровне поликлиники и стационара. В ней был особенно важен анализ внезапных смертельных исходов у больных ИБС в зависимости от вида коронарной патологии и причин внезапной остановки сердца на ДГЭ [11].

Цель исследования: проанализировать смертность пациентов поликлиники на ДГЭ за 5 лет по виду летального исхода, нозологическим формам, срокам наступления смерти и ее причинам.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Представлен анализ 5-летнего изучения случаев ВКС на ДГЭ среди пациентов Первой поликлиники Медицинского центра в 1984-1988 гг. Численность популяции — более 25 тыс. человек, большую часть составляли лица старше 55 лет.

Объектами исследования стали 89 804 карты вызова бригад СМП к больным поликлиники (в 49% случаев по поводу сердечно-сосудистых заболеваний), заполненные врачами скорой помощи, и данные 992 историй болезни пациентов с ИМ, экстренно госпитализированных в стационар. Проведен также анализ 438 случаев летального исхода у больных ИБС (172 — в стационаре и 266 — на ДГЭ).

Были изучены результаты опроса больных, родственников или других свидетелей ВКС и материалы «Карт случаев догоспитальной смертности» пациентов, а также протоколы вскрытий умерших внезапно, проводимых в Центральной клинической больнице (ЦКБ).

ВКС считали смерть, предположительно связанную с электрической нестабильностью миокарда, наступившую мгновенно или в пределах 1-24 часов от начала сердечного приступа у здорового человека или больного, находившегося до этого в удовлетворительном состоянии. Методом выборочного наблюдения изучены и статистически обработаны данные о всех 266 смертях на ДГЭ: о 123 ВКС и 143 случаях, когда скоропостижные летальные исходы не были связаны с острыми проявлениями ИБС или когда смерть была ожидаемой.

Для целевого сбора сведений по характеру течения ИБС выделяли две основные формы стенокардии: стабильную и нестабильную.

Диагнозы ОКН и ИМ устанавливали на основании общепринятых клинических и диагностических критериев, рекомендованных ВОЗ (1979).

Диагноз кардиогенного шока ставили, руководствуясь классификацией В. Н. Виноградова, В. Г. Попова и А. С. Сметнева (1980) по трем степеням выраженности.

Для оценки тяжести и клинических форм выраженности острой сердечной недостаточности (ОСН) применяли классификацию NYHA (по Т. Киллипу).

Диагноз ХСН устанавливали по предложенной Н. Д. Стражеско и В. Х. Василенко классификации (1972), выделяя три стадии.

При определении недостаточности ЛЖ основывались на признаках, предложенных В. Г. Поповым и В. К. Тополянским (1975): различали сердечную астму и отек легких.

Диагноз ВКС устанавливали на основании клинических данных и ЭКГ и фиксировали при наличии следующих признаков: отсутствии кровообращения, прекращении самостоятельного дыхания и утраты сознания. Механизм остановки сердца уточняли при помощи ЭКГ-мониторинга. При этом различали фибрилляцию желудочков, асистолию и электромеханические диссоциацию. Диагностированную фибрилляцию желудочков подразделяли на первичную, которая чаще развивалась при неосложненном течении ИМ, и вторичную, возникавшую на фоне другого осложнения ИМ.

В математической системе анализа мы опирались на установленные данные: факторы риска ВКС, диагностические критерии ИМ, ОКН, ОСН, фибрилляции желудочков, асистолии, электромеханической диссоциации и показатели летальности. При этом использовали метод весомости отдельных фактических данных по превалирующему компоненту с оценкой информативности признаков по С. Кульбаку, связь между качественными признаками определяли по χ2-критерию (метод Стьюдента). Данные представляли в виде абсолютных и относительных частот или средних значений.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

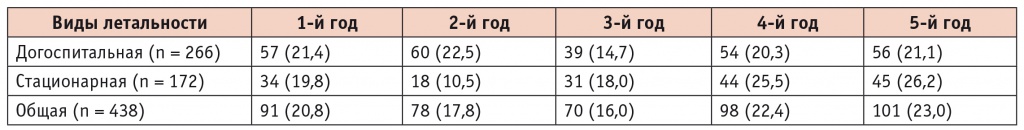

За 5 лет в изученной популяции были констатированы 438 летальных исходов: в 266 случаях — на ДГЭ (60,7% наблюдений) и в 172 случаях (39,3%) — в стационаре (табл. 1). Уровень летальности в стационаре подвержен значительным колебаниям (от 10,5 до 26,2%), что связано со сроками экстренной госпитализации от начала заболевания, развитием осложнений, а также возрастом и полом пациентов.

Таблица 1

Показатели общей летальности по годам наблюдения (возраст больных — 40-90 лет), n (%)

Повышение летальности в ЦКБ (как и рост общей летальности) мы наблюдали на 4-й и 5-й год исследования при ранней госпитализации лиц с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. В основном она увеличивалась за счет более оперативного оказания СМП, что сокращало длительность ДГЭ, в связи с чем в ЦКБ быстрее поступали лица с худшим коронарным прогнозом, которые раньше умирали на ДГЭ.

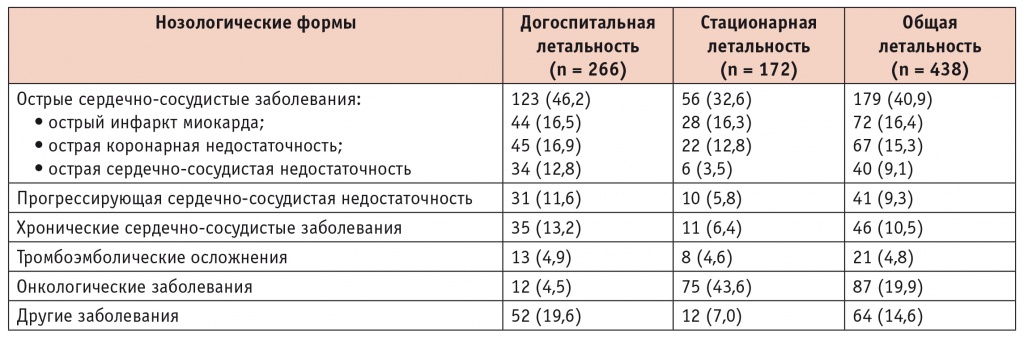

Наиболее частой причиной летальных исходов в стационаре была ИБС — у 85 (49,4%) больных, основная доля приходилась на ИМ — он имел место у 50 человек, его осложнения наблюдались у 32 из них (коронарный шок — у 10, фибрилляция желудочков — у 13, отек легких — у 9), они были диагностированы в первые сутки острого ИМ (ОИМ) (табл. 2). Из умерших в стационаре 108 (62,8%) больных были старше 70 лет.

Таблица 2

Структура общей летальности (виды, нозологические формы, число случаев), n (%)

К факторам, влияющим на исходы ИМ, мы относили пожилой возраст, перенесенный ранее ИМ (38%), стенокардию напряжения (66%), гипертоническую болезнь (41%) и нарушения ритма и проводимости (54%).

Однако, по мнению ряда клиницистов [3, 9, 14], больничная летальность имеет относительное значение в структуре общей летальности и не может служить объективным критерием оценки эффективности проводимых профилактических мер борьбы с ИБС.

Результаты анализа подтвердили, что рост уровня общей летальности (см. табл. 2) связан в первую очередь с высокой догоспитальной смертностью больных, поскольку каждый четвертый-пятый больной ИБС погибает на ДГЭ, и доля умерших от острых сердечно-сосудистых заболеваний составляет 46,2% от всех скончавшихся дома.

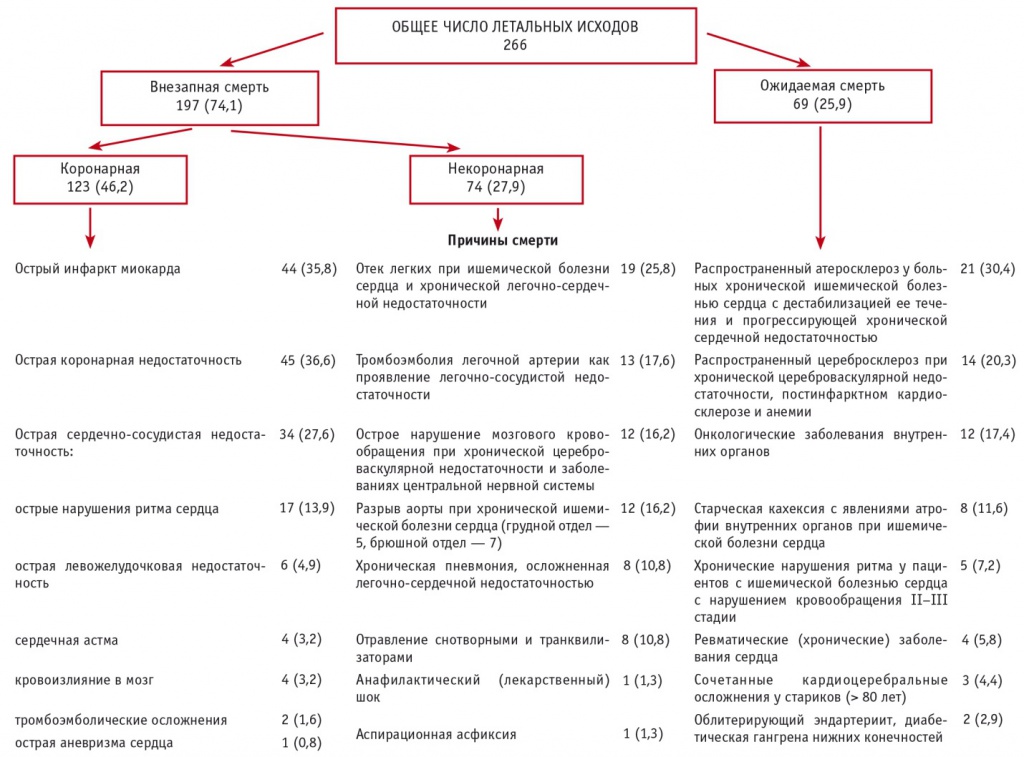

На основании более многочисленной группы случаев летального исхода на ДГЭ (266 человек) (рис.) и сопоставлении факторов риска, которые привели к внезапной смерти, нами были установлены различные причины летальных исходов у пациентов, в том числе и реанимированных на ДГЭ. После временного восстановления жизненных функций они были госпитализированы в ЦКБ. Мы учитывали весомость отдельных факторов риска, что позволило более дифференцированно оценить целый ряд случаев остановки сердца при так называемой ожидаемой и внезапной некоронарной смерти.

Рис. Распределение умерших на догоспитальном этапе по видам и непосредственным причинам смерти, n (%)

Ожидаемая смерть (69 случаев) стала следствием тех нарушений функций организма, которые являются конечной стадией длительно текущего хронического заболевания (хронических ИБС и ишемической болезни мозга, ревматических и онкологических заболеваний, cочетанных осложнений кардиоцеребрального характера у стариков и т. п.).

В 74 случаях скоропостижная некоронарная смерть наступила у пациентов, имеющих в анамнезе ряд заболеваний внутренних органов и сосудов, на фоне сопутствующей хронической недостаточности кровообращения (мозгового, легочного, коронарного и сердечно-сосудистого характера). У таких больных имели место хроническая цереброваскулярная, легочно-сердечная, кардиальная, сердечно-сосудистая недостаточность (хроническая аневризма аорты, облитерирующий эндартериит нижних конечностей и т. п.), что способствовало нарастанию клинических проявлений основного заболевания и привело к неожиданной смерти некоронарного генеза.

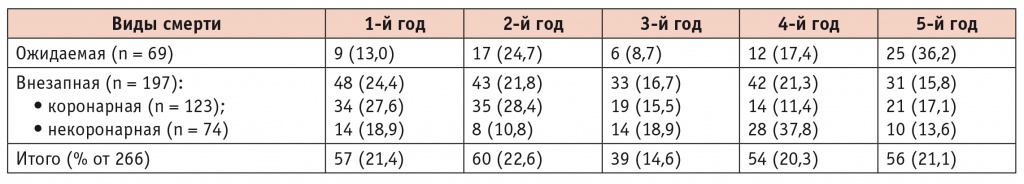

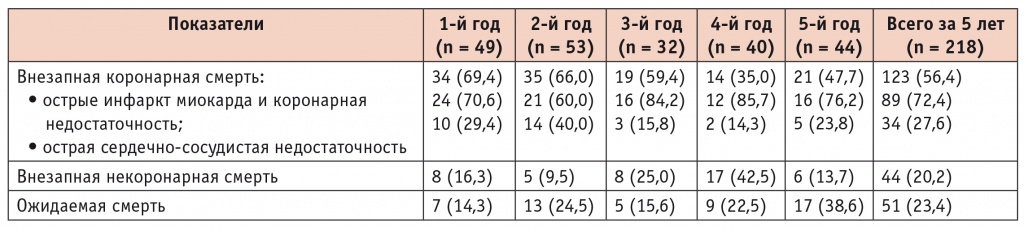

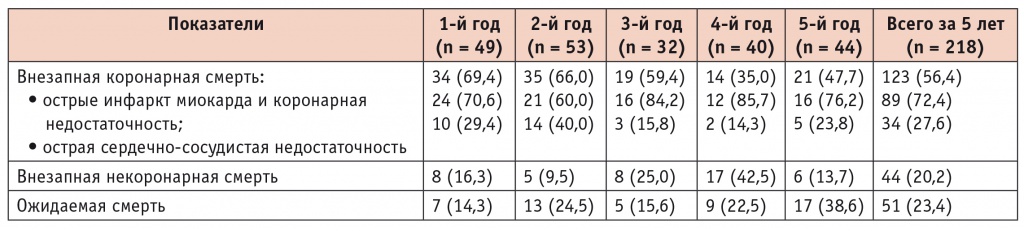

Ход анализа позволил все случаи остановки сердца разделить по распространенности на три вида (табл. 3).

Таблица 3

Структура летальности на догоспитальном этапе, n (%)

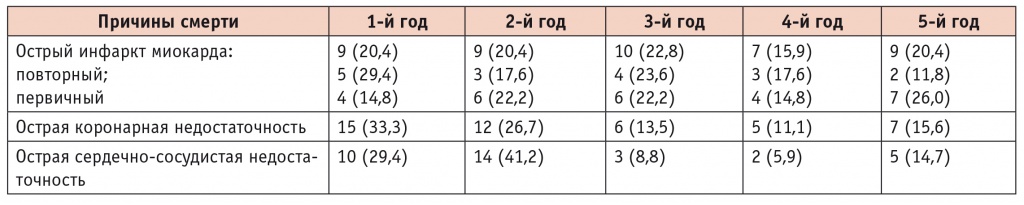

Из всех случаев внезапной смерти на долю ВКС пришлось 62,4%, а в 37,6% случаев отметили скоропостижную, но некоронарную смерть. Среди 123 умерших ВКС у 44 (35,8%) ее непосредственной причиной явился ИМ, диагностированный на ДГЭ. У 27 (22%) пациентов был диагностирован первичный, у 17 (13,8) — повторный ИМ. ИМ с гемотампонадой наблюдался у 6 (4,9%) пациентов: в 1-й год исследования у одного, во 2-й — у двух человек, в остальные годы — по одному случаю.

Основными причинами ВКС, кроме ОИМ, были ОКН и острая сердечно-сосудистая недостаточность (табл. 4).

Таблица 4

Структура причин внезапной коронарной смерти (n = 123), n (%)

Причины смерти при ОКН определяли по данным клиники, ЭКГ и верифицированным патоморфологическим данным. В зависимости от площади диагностировали трансмуральные (n = 29) и крупноочаговые (n = 16) поражения. Таким образом, острая коронарная катастрофа отмечена в 72,4% случаев (ИМ и ОКН), то есть у 89 больных с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Острую сердечную (сосудистую) недостаточность наблюдали у 34 больных. У 17 из них смерть была связана с некупирующимся болевым синдромом, сопровождавшимся сложными нарушениями ритма и проводимости. В остальных 17 случаях причинами смерти были терминальные осложнения хронической ИБС: острая левожелудочковая недостаточность, тромбоэмболии, кровоизлияния в мозг, сердечная астма и острая аневризма сердца.

ВКС — это самые частые летальные исходы на ДГЭ (46,2% случаев). Ежегодно ВКС умирали 14-35 человек (в среднем примерно 24). В таблице 5 приведены данные о ежегодных случаях ВКС, средний ежегодный показатель составлял 10,2 на 10 000 человек.

Таблица 5

Показатели внезапной коронарной смерти в организованной популяции

Среди 266 умерших на ДГЭ от ИБС скончались 218 (82%), а у 48 (18%) больных летальный исход был обусловлен другими причинами (см. рис.). Так, в группе ожидаемой смерти у 18 пациентов были: онкологические заболевания (n = 12), ревматизм (n = 4), сахарный диабет (n = 2); в группе скоропостижной некоронарной смерти (30 человек) у 12 пациентов отмечены ОНМК, у 8 — хроническая пневмония с осложнениями, еще у 8 — отравления снотворными и транквилизаторами, по одному случаю анафилактического шока и аспирационной асфиксии. Данные о ежегодной смертности пациентов от ИБС и соотношение ВКС с другими летальными исходами представлены в таблице 6.

Таблица 6

Показатели смертности от ишемической болезни сердца, n (%)

За 5 лет от ИБС и сочетанной органной патологии умерли 218 человек. Минимальная доля ВКС в годовой летальности от ИБС — 35%, максимальная — 69,4%. В среднем ВКС составила 56,4% летальных исходов среди 218 больных ИБС. Из 123 умерших ВКС от ОИМ и ОКН скончались 60,0-85,7%, таким образом, они стали главной причиной летальных исходов у больных с острой сердечной патологией.

Согласно полученным данным, около 23% смертей среди 89 больных с ИМ и ОКН произошли в течение 1 часа, еще примерно 18% — в первые 2 часа и 59% в первые 24 часа от начала заболевания. Наша оценка этой характеристики согласуется с мнением многих авторов [13, 14, 21] о том, что смерть от острой коронарной катастрофы наступает чаще всего до госпитализации. Практическая работа выявляет причины данного явления, оно связано с поздней обращаемостью больных к семейному врачу или врачу отделения СМП [10, 16]. Особую остроту данная проблема приобретает при оказании СМП больным пожилого возраста в связи с частотой развития ОКН в этой возрастной группе, нерезкой выраженностью болевого синдрома, стертостью ЭКГ-симптоматики и связанными с этим трудностями диагностики.

В течение 5 лет число больных с ИМ (подтвержденным в стационаре) составило 784 (у 208 больных из 992, госпитализированных врачами СМП, отмечена гипердиагностика ИМ, в связи с чем эти случаи нами не учитывались). Ежегодно в среднем ИМ возникал у 156 человек (табл. 7).

Таблица 7

Число больных с острым инфарктом миокарда и умерших внезапно в течение 5 лет наблюдения

Ежегодно внезапно умирали от 12 до 24 человек. На протяжении 5 лет процент внезапно умерших колебался от 6,8 до 15,8. Анализ показателей внезапной летальности 784 больных с ИМ показывает, что в исследуемой популяции умирал внезапно в первые 6 часов каждый 9-й с ИМ и в первые 24 часа — каждый 14-й.

Анализ представленных эпидемиологических, клинических и морфологических данных (табл. 1-7 и рис.) доказывает, что ИБС и ИМ тесно связаны с проблемой ВКС. Эта точка зрения подтверждается и сведениями о возможностях ее прогнозирования у больных ИБС высокого риска [12].

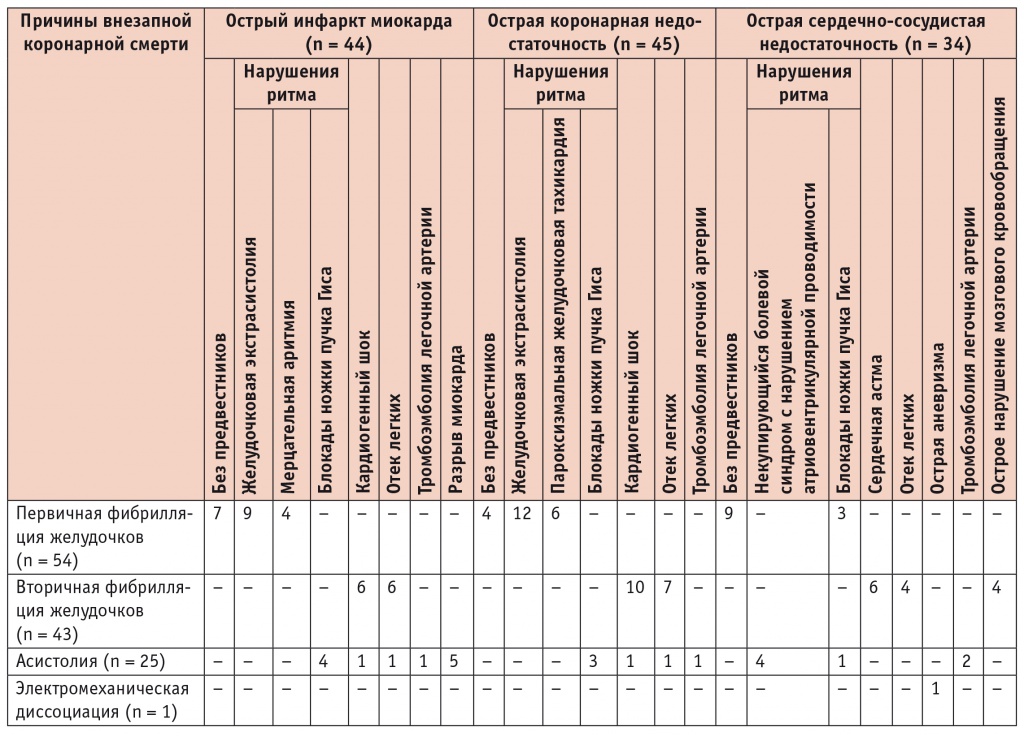

Исходя из клинических признаков дестабилизации стенокардии и предикторов ВКС, мы провели системный анализ внезапных летальных исходов у пациентов с ИБС в зависимости от вида коронарной патологии и причин ВКС. Острое нарушение кровоснабжения сердца является основной причиной ВКС на ДГЭ. Клинически оно может проявляться в трех видах: ОИМ, ОКН и острая сердечно-сосудистая недостаточность (табл. 8).

Таблица 8

Распределение 123 умерших с ишемической болезнью сердца в зависимости от вида коронарной патологии и причин внезапной коронарной смерти

Причинами ВКС у пациентов с ИМ были первичная (n = 20) и вторичная (n = 12) фибрилляция желудочков и асистолия (n = 12), возникшие на этапе оказания пациентам СМП (см. табл. 8).

Первичная фибрилляция желудочков при ОИМ возникла в 35% случаев (у 7 человек) внезапно, без предвестников, за счет трансформации синусовой тахикардии в фибрилляцию желудочков. Еще у 9 больных произошел резкий переход частой желудочковой экстрасистолии с преобладанием спаренных экстрасистол в первичную фибрилляцию желудочков, наконец, у 4 человек с ОИМ и мерцательной аритмией наблюдали ее спонтанный переход в фибрилляцию желудочков.

Вторичная фибрилляция желудочков в 27,3% случаев (у 12 больных) развивалась в равной степени на фоне ХСН IIА и IIБ стадий, причем отмечались как признаки кардиогенного шока II степени (6 человек), так и явления отека легких (также у 6 пациентов).

Асистолия как форма внезапной остановки сердца возникла также у 12 человек. В 5 случаях она предшествовала гемотампонаде, связанной с разрывом миокарда, у 4 пациентов наблюдалась при нарушениях внутрижелудочковой проводимости — блокадах ножек пучка Гиса. Асистолия также имела место (по 1 случаю) на фоне ХСН стадии IIА (в случаях кардиогенного шока и отека легких), а также на фоне ХСН стадии IIБ при ТЭЛА.

Суммируя данные, мы констатируем, что причинами внезапной остановки сердца у 44 больных с ОИМ в 32 случаях была фибрилляция желудочков и в 12 случаях — асистолия. Отличительными признаками их появления являются трансмуральное поражение мышцы сердца на фоне ХСН, сложные нарушения ритма и внутрижелудочковой проводимости с развитием гемотампонад.

Первичность развития ОКН отмечена среди всех 45 пациентов. У 24 (53,3%) из них клиника и ЭКГ были типичны для трансмурального ИМ, у 21 (46,7%) пациента клинические проявления были характерны для крупноочаговых поражений миокарда.

Наиболее частыми причинами ВКС при ОКН были первичная (n = 22) и вторичная (n = 17) фибрилляция желудочков, асистолия (n = 6) в случаях развития острого повреждения миокарда у больных на дому, на этапе оказания им СМП.

Первичная фибрилляция возникла у 22 (48,9%) пациентов внезапно, на фоне относительно стабильной гемодинамики. У 17 (37,8%) больных до развития вторичной фибрилляции течение заболевания осложнилось явлениями острой недостаточности ЛЖ: кардиогенным шоком I-II cтепени (10 человек) и отеком легких (7 человек), чаще при ХСН IIБ-стадии. Развитие асистолии как одной из форм внезапной остановки сердца наблюдали у 6 больных с ОКН. У 3 пациентов ее возникновению предшествовало нарушение внутрижелудочковой проводимости — рецидивирующая блокада левой ножки пучка Гиса. В остальных 3 случаях с одинаковой частотой асистолия наблюдалась на фоне кардиогенного шока, отека легких и ТЭЛА.

Острая сердечно-сосудистая недостаточность стала основой внезапной остановки сердца у 34 больных. Причинами ВКС при ней были первичная (n = 12) и вторичная (n = 14) фибрилляция желудочков, асистолия (n = 7) и электромеханическая диссоциация (n = 1) при оказании СМП данной группе больных.

Развитие острой левожелудочковой недостаточности и остановки дыхания наблюдали у 14 (41,2%) больных ИБС с АГ. Повышение гидростатического давления в сосудах малого круга привело у 6 (42,8%) пациентов к возникновению сердечной астмы, резкому усугублению явлений недостаточности кровообращения с исходом в фибрилляцию желудочков. У 4 (28,6%) человек диагностировали более тяжелую форму острой недостаточности, когда в последующем имел место альвеолярный отек легких с танатогенной вторичной фибрилляцией желудочков.

Основной причиной прекращения дыхания еще у 4 больных было ОНМК с кровоизлиянием и поражением высших отделов ЦНС. ВКС в результате вторичной фибрилляции была связана с первичным прекращением дыхания, а остановка сердца была вторичной.

У 20% больных с острой сердечно-сосудистой недостаточностью причинами ВКС были другие аритмии — резкая брадикардия или асистолия. Так, в 7 случаях внезапной остановки сердца, возникшей на фоне некупирующегося в течение 30 мин приступа стенокардии, болевой синдром привел к гипоксии и нарушению сердечной деятельности. У 5 больных это способствовало острому развитию асистолии, когда причиной остановки сердца стали нарушения атриовентрикулярной проводимости. У 2 других пациентов с исходной сердечной недостаточностью и хроническим тромбофлебитом асистолия возникла вследствие массивной ТЭЛА.

При клинической картине острой сердечно-сосудистой недостаточности мы наблюдали один случай разрыва дуги аорты у пожилой больной ИБС, причем преобладали явления электромеханической диссоциации с затуханием активности сердца.

Итак, главной причиной внезапной смерти 34 больных была острая сердечно-сосудистая недостаточность, ее предвестниками стали тахикардия, реже брадикардия, явления коллапса, одышки и аритмии с развитием фибрилляции желудочков и остановкой сердца.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главной причиной догоспитальной летальности больных явились сердечно-сосудистые заболевания, в основном обусловленные ишемической болезнью сердца (ИБС). Ведущее место в структуре летальности при ИБС занимала внезапная коронарная смерть (ВКС) — 46,2 % случаев.

К факторам, оказывающим определенное влияние на возникновение ВКС, относили пожилой возраст (старше 70 лет), перенесенный острый инфаркт миокарда (ОИМ) (38%), стенокардию напряжения (66%), гипертоническую болезнь (41%) и нарушения ритма и проводимости.

Основными причинами ВКС на догоспитальном этапе у 123 больных ИБС стали ОИМ (35,8%), острая коронарная (36,6%) и сердечно-сосудистая (27,6%) недостаточность. В 41% случаев внезапный летальный исход при ОИМ наступал в первые 1-2 часа от начала заболевания.

Внезапная остановка сердца при ВКС в 78,9% случаев была связана с развитием фибрилляции желудочков, в 20,3% — с асистолией и 0,8% — с электромеханической диссоциацией. В 37% случаев первичная фибрилляция желудочков возникала внезапно.