ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на многочисленность научных работ в отношении влияния стресса военных действий на организм человека, проблеме последствий их воздействия на здоровье детей посвящены единичные публикации[1–4]. Вопросы относительно особенностей становления и развития ребёнка в условиях вооруженных конфликтов в настоящее время крайне актуальны для многих стран мира, в том числе для России. Наблюдения педиатров, психотерапевтов, психологов указывают на пагубное влияние на здоровье детей стресса боевых действий, способствующего нарушениям психического и физического развития, не говоря уже летальных исходах от бомбардировок[5, 6]. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), только за последнее десятилетие в военных конфликтах были убиты 2 млн детей. Кроме того, от 4 до 5 млн детей получили инвалидность; 12 млн детей лишились жилья, более 1 млн стали сиротами1.

Военные действия не могут не влиять на неокрепшую психику ребёнка. Так, по данным статистики, у более чем 10 млн детей, подвергшихся этому стрессу, развилось посттравматическое стрессовое расстройство. Пролонгированный и сильный психоэмоциональный стресс приводит к дисбалансу симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, который сопровождается нарушением вегетативного гомеостаза. Как результат нарушается регуляция многих органов и систем, в том числе сердечно-сосудистой системы (ССС). Это проявляется изменением ряда функциональных показателей: ЧСС, уровня артериального давления (АД) и др. ССС часто оценивают как индикатор адаптационных процессов и функционального состояния организма в целом[7–9].

В связи с изложенным, целью нашего исследования стало изучение особенностей функционального состояния ССС детей младшего школьного возраста, испытавших стресс военных действий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Под наблюдением находились 730 младших школьников: 239 детей составили основную группу, 491 ребенок — контрольную. Дети основной группы проживали на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), где проходили активные боевые действия. Дети контрольной группы проживали на территориях, где боевые действия не проводились.

Критерии включения детей в исследование:

-

дети младших классов, проживающие на территориях боевых действий;

-

дети младших классов, эвакуированные из мест боевых действий.

Критерии исключения:

-

органические поражения;

-

острое респираторное заболевание;

-

период обострения хронических заболеваний.

Обе группы были разделены на две подгруппы. Дети 1-й подгруппы основной группы были эвакуированы в Ростов-на-Дону, дети 2-й подгруппы (по разным причинам) оставались на территории ЛНР. Дети 1-й подгруппы контрольной группы постоянно проживали в Ростове-на-Дону. Дети 2-й подгруппы контрольной группы проживали на территориях ЛНР, где активные боевые действия не проводились. Гендерное распределение детей, вошедших в исследование, по подгруппам отражено в табл. 1.

Таблица 1

Гендерное распределение младших школьников по подгруппам

Дети основной группы были включены в комплексную психолого-педагогическую, медико-оздоровительную, социально-реабилитационную интеграционную программу, включающую медицинское, психологическое и социальное сопровождение детей, а также их семей, при поддержке прикреплённых специалистов организаций, подведомственных Министерствам здравоохранения, образования и социального обслуживания. Данная программа была разработана и внедрена на территории ЛНР и Ростова-на-Дону.

Комплексные реабилитационные интеграционные мероприятия включали межведомственные взаимодействия медицинских и психолого-педагогических специалистов, а также специалистов социальных служб. Все дети осматривались педиатрами, врачами функциональной диагностики, реабилитологами, психотерапевтами, инфекционистами с последующим направлением к другим узким специалистам в зависимости от выявленных нарушений.

Наблюдение проводилось по индивидуальному графику для каждого ребёнка (с интервалом консультаций 1 мес и чаще) в соответствии с состоянием, а также показателями здоровья. Систематизированное диагностическое обследование включало осмотр, объективную оценку физического и психического развития, антропометрические и функциональные исследования (мониторирование АД, кардиоинтервалография, спирография, ЭЭГ, реография, электрогастроэнтерография, УЗИ) и служило базисом для организации и формирования реабилитационных мероприятий командой специалистов.

Медицинско-оздоровительный блок находился в тесном взаимодействии (обмен данными и рекомендациями) с психолого-педагогическим блоком, который включал оценку уровня психофизиологического развития ребенка и организацию индивидуального образовательного маршрута с учетом индивидуальных особенностей младших школьников.

Психокоррекционная работа заключалась в проведении занятий по коррекции эмоционально-волевых, коммуникативно-поведенческих и личностных нарушений, выявленных у ребенка. Разрабатывались методические рекомендации, направленные на коррекцию выявленных нарушений с последующим ознакомлением других специалистов междисциплинарной команды с анализом полученных данных, а также их включением в коррекционную работу. Кратность занятий и объем психодиагностического инструментария подбирались индивидуально для каждого ребёнка в зависимости от его психофизиологического состояния и формы организации восстановительного процесса.

Сопровождение социальными сотрудниками (кураторами), формирующими индивидуальный план профилактической работы по организации помощи семье и ребёнку для их социальной адаптации и реабилитации, обеспечивало как социально-правовую поддержку, так и разработку путей преодоления проблем, помощь в решении социальных вопросов обеспечения.

Функциональное состояние ССС изучали путём расчёта и определения показателей пробы Мартине–Кушелевского, которая предусматривает выполнение 20 приседаний за 30 с[10]. Оценивали ЧСС, систолическое и диастолическое АД до и после пробы. ЧСС определяли за равные 10 секундные интервалы в первые и последние 10 с на 1, 2, 3 и 4-й минутах восстановительного периода, полученное значение умножали на 6 для определения показателей ЧСС в течение 1 мин. Величины САД и ДАД измеряли между 11-й и 49-й секундами каждой минуты восстановительного периода. Кроме того, рассчитывали показатель качества реакции (ПКР).

Сравнительный анализ оценок функциональной пробы производили с помощью U-критерия Манна–Уитни, позволяющего использовать внутригрупповые проверки достоверности различий, в программе «Statistica v. 10.0».

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Восстановление ЧСС после пробы у младших школьников, находящихся в мирных условиях проживания, происходило быстрее, чем у детей, испытавших стресс военных действий. В обеих подгруппах детей перед началом комплексных интеграционных программ время восстановления ЧСС было в 2 раза длиннее в сравнении с подгруппами контроля (табл. 2).

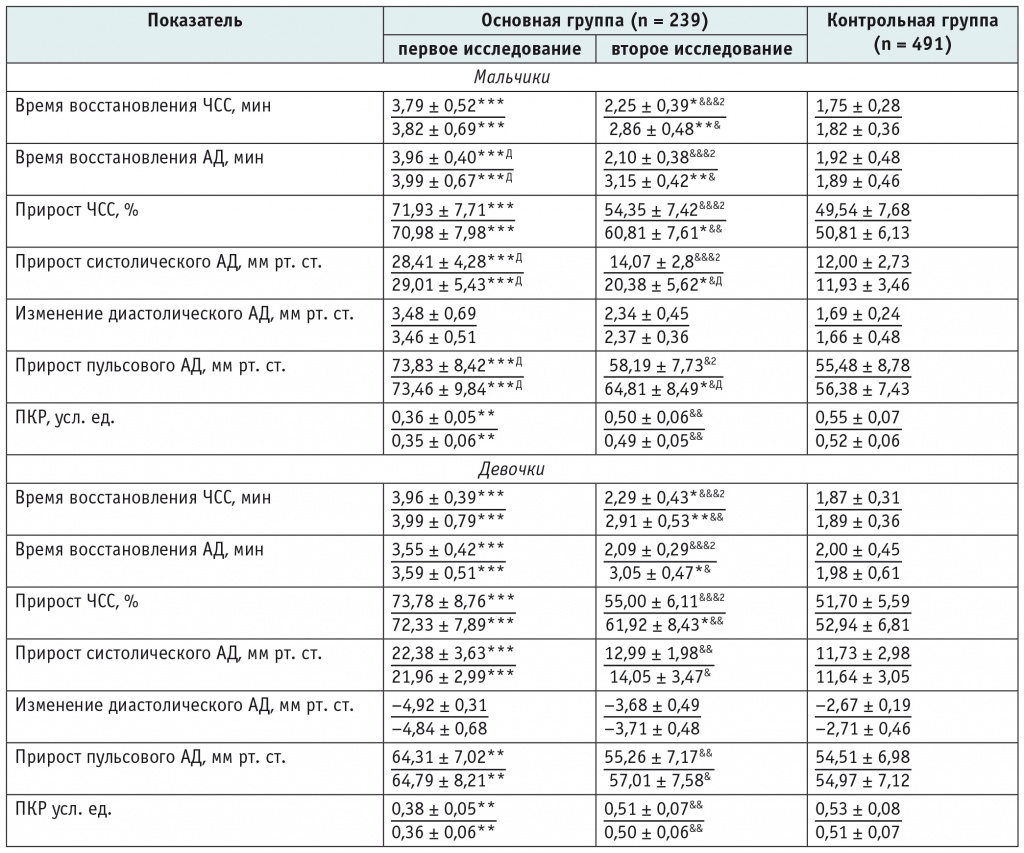

Таблица 2

Реакция сердечно-сосудистой системы у детей младшего школьного возраста, проживавших на территориях боевых действий, на пробу Мартине–Кушелевского

Примечание. В числителе — дети 1-й подгруппы; в знаменателе — дети 2-й подгруппы; *р < 0,05, **р < 0,01, ***р < 0,001 по сравнению с контролем; &р < 0,05, &&р < 0,01, &&&р < 0,001 по сравнению с первым исследованием; 2р < 0,05 по сравнению с 2-й подгруппой; Др < 0,05 – статистическая разница с девочками.

Повторное исследование показало эффективность проведенных мероприятий. Однако, если у школьников начальных классов, оставшихся в регионе обстрелов, показатели восстановления составили 2,86 ± 0,48 мин у мальчиков и 2,91 ± 0,53 мин у девочек, то у детей, эвакуированных за пределы военных действий, — 2,25 ± 0,39 и 2,29 ± 0,43 мин соответственно, что статистически значимо быстрее.

Время восстановления АД после пробы к исходному уровню также приходило быстрее у младших школьников, проживающих в мирных условиях, что указывает на хорошее качество функционирования ССС (нормотонический тип реакции). Первичное исследование детей, испытавших стресс военных действий, позволило установить не только более пролонгированное время восстановления АД у мальчиков (в 2 раза) и у девочек (в 1,8 раза) (гипертонический тип реакции), но и гендерные отличия. Так, у мальчиков обеих подгрупп основной группы мы наблюдали статистически значимые более высокие показатели времени восстановления АД (3,96 ± 0,40 мин в 1-й и 3,99 ± 0,67 мин во 2-й) (астенический тип реакции) по сравнению с девочками (3,55 ± 0,42 и 3,59 ± 0,51 мин соответственно). Разработанная комплексная программа реабилитации позволила оптимизировать показатели восстановления АД в обеих подгруппах. Вместе с тем нужно отметить, что у детей, оставшихся на территории боевых действий, время восстановления АД так и не достигло уровней контрольной подгруппы (дистонический тип реакции), в отличие от эвакуированных младших школьников.

Дальнейшее исследование показателей пробы Мартине–Кушелевского позволило оценить прирост пульса, который в контрольных подгруппах соответствовал благоприятному уровню реакции ССС на нагрузку (табл. 2). Изменения ЧСС у младших школьников, испытавших влияние военных действий, до вхождения в комплексную реабилитационную программу соответствовали допустимому уровню реакции ССС и были в 1,4–1,5 раза больше, чем в группе контроля (гипотонический тип реакции). Проведение реабилитационных мероприятий способствовало снижению прироста пульсового АД и нивелированию статистической разницы данных показателей у эвакуированных детей с таковыми в подгруппах контроля. Значения прироста пульсового АД у детей, оставшихся на территории проведения активных боевых действий, также оптимизировались, однако были статистически значимо выше как у мальчиков (60,81 ± 7,61%), так и у девочек (61,92 ± 8,43%) по сравнению с соответствующими подгруппами контроля (50,81 ± 6,13 и 52,94 ± 6,81% соответственно).

Исследованием также установлено, что прирост систолического АД после функциональной нагрузочной пробы у детей, находившихся в зонах боевых действий, возрастал более чем 2 раза по сравнению с младшими школьниками, находящимися на мирных территориях, что свидетельствует о дистоническом типе реакции и является проявлением склонности детей к вегетоневрозам и нейроциркуляторной дистонии в связи с длительным пребыванием в стрессовых условиях военных боевых действий. Более детальный анализ показал наличие в основной группе гендерных различий. Так, если у девочек разница с соответствующими подгруппами составила 1,9 раза, то у мальчиков — 2,4 раза. Проведение комплексной интеграционной программы способствовало улучшению реакции ССС на нагрузку в виде прироста систолического АД и нивелированию статистически значимой разницы с соответствующими подгруппами контроля, кроме подгруппы мальчиков, проживающих на территории военных действий.

Анализ динамики показателей диастолического АД не выявил отличий в значениях всех подгрупп на протяжении всего периода наблюдения.

Прирост пульсового АД у девочек младших классов, испытавших воздействие военных действий, после пробы был выше по сравнению с показателями подгрупп контроля на 7,78–9,8 мм рт. ст., у мальчиков — на 17,08–18,35 мм рт. ст., что обусловило статистическую разницу в гендерном разрезе. Исследование, проведенное повторно, на фоне внедренной комплексной интеграционной программы выявило достоверное (р < 0,05) снижение значений пульсового АД во всех подгруппах. Однако в подгруппе мальчиков, находящихся на территориях обстрелов пульсовое АД оставалось выше 64,81 ± 8,49 мм рт. ст.) по сравнению с подгруппой контроля (56,38 ± 7,43 мм рт. ст.) и в сравнении показателями девочек (57,01 ± 7,58 мм рт. ст.), находящимися в аналогичных условиях.

ПКР ССС на физическую нагрузку у детей основных подгрупп при первоначальном исследовании был снижен в 1,5 раза в сравнении с подгруппами контроля. При этом уровень снижения был идентичен как у мальчиков, так и у девочек. Повторное исследование на фоне проводимых комплексных мероприятий показало их эффективность и статистически значимое повышение уровня ПКР во всех подгруппах основной группы (р < 0,01).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты позволили нам сделать следующие выводы:

1. У младших школьников, испытавших воздействие активных боевых действий, способность ССС восстанавливаться после дозированной физической нагрузки резко снижена, имеет место дистонический тип реакции.

2. Динамика показателей при выполнении пробы Мартине–Кушелевского детьми младших классов, испытавшими стресс войны, свидетельствует о том, что работа их ССС малоэффективна при значительных энергетических затратах, что указывает на недостаточную функциональную способность сердца.

3. Проведение комплексных интеграционных восстановительных мероприятий более эффективно при эвакуации детей из зоны боевых действий.

4. Выявленные особенности функционирования ССС у детей, испытавших воздействие активных боевых действий, необходимо учитывать при проведении уроков физкультуры в школе.

Поступила: 12.12.2022

Принята к публикации: 26.02.2023

________

1 ЮНИСЕФ официальный сайт. URL: http://www.unicef.ru