Жесткость артерий является интегральным показателем состояния сосудистой стенки, повышение жесткости артериальной стенки — независимый предиктор развития сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений [26]. У больных АГ повышенная жесткость артерий рассматривается как поражение органа-мишени, поэтому оценка состояния сосудистой стенки (наряду с лодыжечно-плечевым индексом) входит в стандарты обследования при данной патологии [1, 17].

Тем не менее приходится признать, что в реальной клинической практике оценка сосудистых индексов не стала рутинной процедурой. Возможно, дело в том, что традиционный показатель жесткости артериальной стенки — скорость распространения пульсовой волны — зависит от уровня АД, существующие протоколы оценки жесткости сосудов не стандартизированы, не установлены процедуры контроля качества для них, существуют проблемы воспроизводимости результатов и их зависимости от оператора, а также сохраняется необходимость определения пороговых значений показателей. Поэтому некоторые эксперты высказывают мнение, что определение жесткости артерий не рекомендуется для оценки кардиоваскулярного риска при обследовании лиц с отсутствием симптомов (класс III C) [8]. В связи с этим заслуживает внимания новый маркер жесткости артерий — сердечно-лодыжечный сосудистый индекс (СЛСИ), не зависящий от уровня АД, что делает его более точным и удобным при динамической оценке состояния больных [24].

Неудивительно, что данный индекс прежде всего стал применяться для определения эффективности медикаментозного и немедикаментозного лечения больных АГ [11, 20, 22]. Кроме того, было показано клиническое и прогностическое значение оценки СЛСИ при наличии атеросклероза различной локализации [3, 16, 18]. Однако большинство исследований по использованию СЛСИ были проведены на азиатской популяции (в основном, в Японии), поэтому их результаты нельзя автоматически перенести в российские условия, которые существенно отличаются по распространенности факторов риска, привычкам питания, уровню здоровья населения. Об этом же свидетельствуют различия в уровне СЛСИ у здоровых лиц в разных регионах [2, 23, 28]. Да и на последнем Европейском конгрессе кардиологов подчеркивалась необходимость исследования СЛСИ в других популяциях и регионах. Это и послужило основанием для настоящего исследования, целью которого было изучить частоту выявления патологического СЛСИ у больных АГ и ассоциированные с ним факторы по данным исследования ЭССЕ-РФ в Кемеровской области.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследовали случайную популяционную выборку мужчин и женщин города Кемерово в возрасте 25–64 лет. Одномоментное эпидемиологическое исследование проведено в период с марта по октябрь 2013 г. Согласно протоколу исследования, выборка формировалась в три этапа, которые включали последовательный отбор муниципальных лечебно-профилактических учреждений, врачебных участков и домовладений. Окончательный объем выборки — 2 тыс. мужчин и женщин в возрасте 25–64 лет, отклик составил 81,4% (1628 человек).

Исследование было одобрено независимым этическим комитетом Научно-исследовательского института комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. У каждого участника было получено письменное информированное согласие на проведение обследования. Обследование населения по программе кардиологического скрининга проводили в утренние часы. Все измерения осуществлялись персоналом, владеющим эпидемиологическими методами исследования в кардиологии.

Программа кардиологического скрининга включала опрос по стандартному вопроснику, состоящему из 12 модулей: социально-демографические данные респондента; пищевые привычки; физическая активность; курение; употребление алкоголя; здоровье, отношение к здоровью и качество жизни; сон; заболевания в анамнезе: стенокардия, инфаркт миокарда, АГ, СД и др.; экономические условия и работа; стресс; тревога и депрессия; данные об обращаемости за медицинской помощью и нетрудоспособности.

Измерение АД проводили по стандартной методике на правой руке с точностью до 2 мм рт. ст. двукратно с интервалом 5 минут в положении сидя в покое. В анализ включали среднее значение из двух измерений. За критерий АГ принимали АД ≥ 140/90 мм рт. ст. либо < 140/90 мм рт. ст. на фоне гипотензивной терапии. Антропометрическое исследование включало измерение роста с точностью до 0,5 см, массы тела — с точностью до 0,2 кг с последующим расчетом ИМТ по формуле: масса тела (кг)/рост2 (м2). У обследуемых оценивали также объемы талии и бедер. Регулярно курившими считали лиц, выкуривавших одну сигарету и более в день.

Взятие крови у обследуемого осуществлялось из вены натощак, после 12 ч голодания. Лабораторные методы были строго стандартизованы, исследования выполнены на одинаковом лабораторном оборудовании с использованием одинаковых наборов реактивов в клинических лабораториях.

Объемная сфигмография с автоматическим определением СЛСИ производилась с помощью прибора Vasera VS-1000 (Fukuda Denshi, Япония) у 1595 (98%) пациентов. Больных с АГ (n = 709, согласно вышеприведенным критериям) разделили на две группы в зависимости от значений СЛСИ: 1-я группа (n = 124) — СЛСИ ≥ 9,0, 2-я группа (n = 585) — СЛСИ < 9,0.

Для статистической обработки использовался стандартный пакет прикладных программ Statistica 6.1. Для принятия решения о виде распределения применяли критерий Шапиро — Уилка. При распределении переменных, отличном от нормального, данные представляли в виде медианы и квартилей (Me [LQ; UQ]). При сопоставлении двух независимых групп по количественному признаку применяли критерий Манна — Уитни.

Связь возможных факторов с вероятностью выявления патологического СЛСИ оценивалась в модели логистической регрессии. В многофакторный анализ включали переменные, для которых критерий статистической значимости при однофакторном анализе составлял меньше 0,1. Многофакторный анализ выполнялся методом пошагового исключения. Первоначально выделялся признак, наиболее тесно связанный с изучаемым исходом. Включение последующих переменных происходило только в случае, если их добавление к уже отобранным факторам демонстрировало значимость вклада на уровне α ≤ 0,1. Различия считали статистически значимыми при р ≤ 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

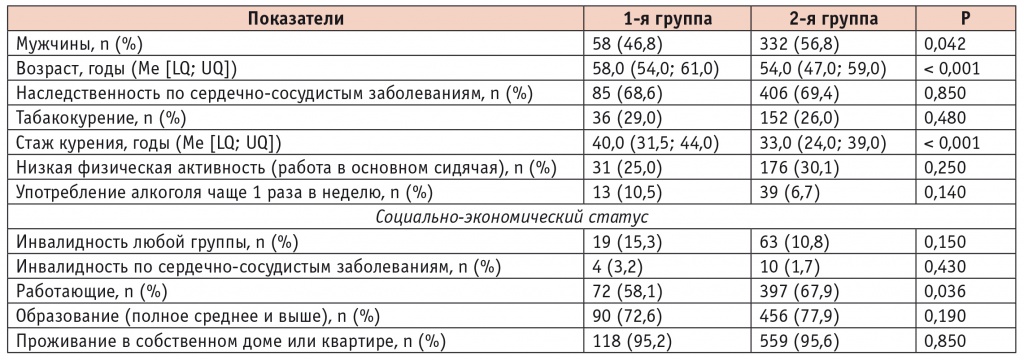

Медико-социальная характеристика пациентов представлена в таблице 1. Группы статистически значимо различались по полу: в группе с патологическим индексом преобладали мужчины (56,8%), в группе с нормальным индексом — женщины (53,2%) (р = 0,042). Увеличение возраста сопровождалось ростом СЛСИ (р < 0,001). Распространенность среди обследованных табакокурения значимо не различалась, однако стаж курения был больше у пациентов с патологическим индексом (р < 0,001). По социально-экономическим показателям группы были сопоставимы, единственным значительным отличием было меньшее число работающих пациентов в группе с СЛСИ ≥ 9,0 (58,1% против 67,9%; р = 0,036).

Таблица 1

Характеристика групп исследования: общие данные и социально-экономический статус

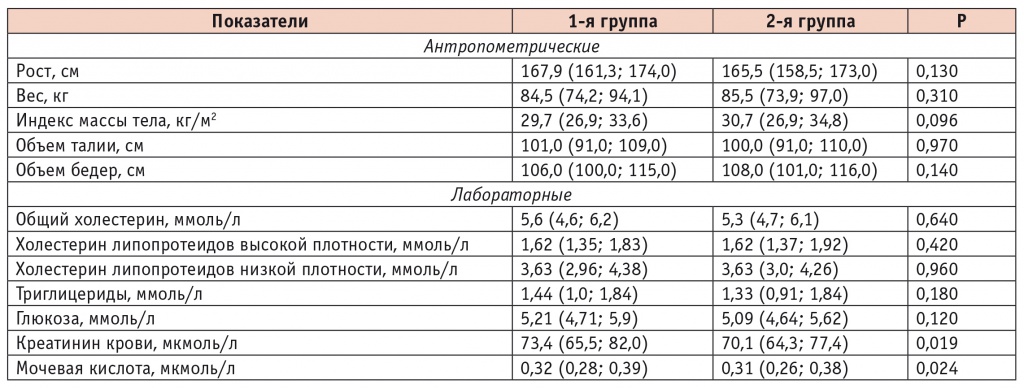

Антропометрические показатели в группах исследования не имели значимых различий (табл. 2). Из данных таблицы 2 видно, что группы не отличались ни по уровню глюкозы в крови, ни по уровню общего холестерина крови, ни по большинству других изучаемых параметров. Статистически значимые отличия имелись только по показателям функции почек: пациенты с СЛСИ ≥ 9,0, имели бóльшие значения креатинина крови (р = 0,019) и мочевой кислоты (р = 0,024) в сравнении с больными с нормальными значениями жесткости магистральных сосудов. Однако по частоте заболеваний почек в анамнезе значимых различий не было (табл. 3). Перенесенное ОНМК чаще встречалось в 1-й группе, чем во 2-й (8,1% против 3,3%; p = 0,013). По частоте ИБС, инфаркта миокарда, СД в анамнезе статистически значимых различий между группами не наблюдали.

Таблица 2

Антропометрические и лабораторные показатели в группах исследования, Me [LQ;UQ]

Таблица 3

Наличие заболеваний в группах исследования, n (%)

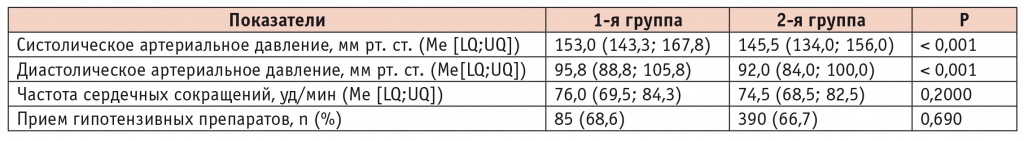

Несмотря на то что группы статистически не различались по приему гипотензивных препаратов (табл. 4), уровень АД явно зависел от СЛСИ. В 1-й систолическое и диастолическое АД были значительно выше (р < 0,001 для обоих показателей).

Таблица 4

Средние уровни артериального давления и частота сердечных сокращений в обследованных группах

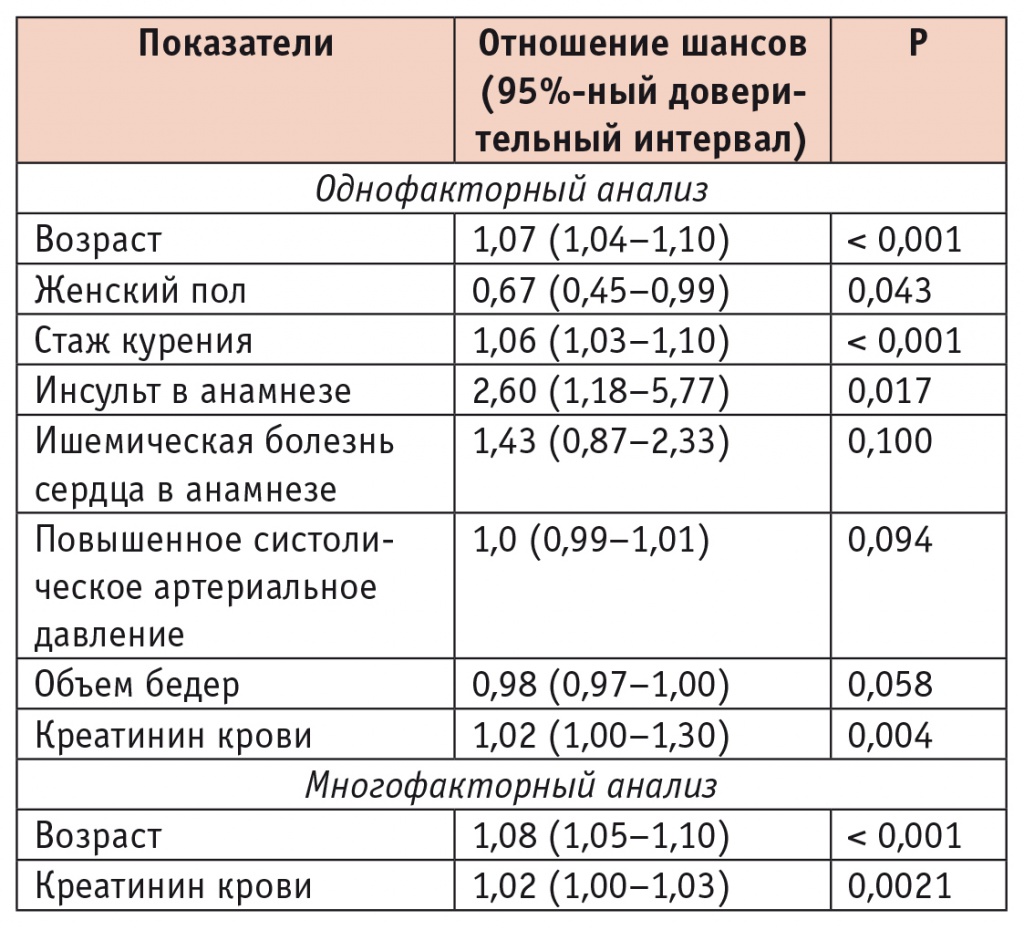

При изучении факторов, ассоциированных с патологическим СЛСИ, в анализ были включены переменные, представленные в таблице 5. При однофакторном анализе вероятность повышения СЛСИ возрастала с увеличением возраста, при повышении стажа курения, объема талии, систолического АД, креатинина крови; при наличии ОНМК, ИБС в анамнезе. Со снижением СЛСИ был связан женский пол. При многофакторном анализе независимая взаимосвязь с увеличением СЛСИ отмечена для таких факторов, как возраст пациентов (ОШ = 1,08; 95%-й ДИ: 1,05–1,10; р < 0,001) и повышенный уровень креатинина крови (ОШ = 1,02; 95%-ный ДИ: 1,00–1,03; р = 0,0021).

Таблица 5

Факторы, ассоциированные с патологическим сердечно-лодыжечным сосудистым индексом, по данным логистического регрессионного анализа

ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящем исследовании обнаружено, что патологический СЛСИ выявляется у 17,5% больных АГ, а независимыми факторами, ассоциированными с данной патологией, являются возраст обследованных и повышение уровня креатинина.

В популяционных исследованиях показано [26], что большинство традиционных факторов риска неблагоприятно влияют на артериальную жесткость за счет эндотелиальной дисфункции и последующего ремоделирования сосудов. В разных когортах обследованных прослеживалась ассоциация патологического СЛСИ с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. У здоровых лиц значения СЛСИ, помимо возраста, коррелировали с показателями АД, стажем курения, уровнями холестерина и креатинина [5]. При обследовании здоровых людей значения СЛСИ ≥ 9,0 были ассоциированы с увеличением возраста и мужским полом, а также наблюдалась тенденция к позитивной корреляции с ИМТ < 25 кг/м2 (p = 0,06), высоким АД (p = 0,074) и гипертриглицеридемией (p = 0,088) [10]. СЛСИ также был выше у больных с дислипидемией (Ме — 8,08; 5-й и 95-й процентили: 6,00; 10,05) по сравнению с контрольной группой (Ме — 7,11; 5-й и 95-й процентили: 5,77; 9,05; p < 0,01) [7].

Высокий психоэмоциональный стресс, связанный с большим объемом сверхурочной работы, ассоциировался с повышением вероятности выявления СЛСИ ≥ 9,0 в 4,26 раза (95%-ный ДИ: 1,2–15,1) по сравнению с таковой у тех, кто сверхурочно не работал [9].

Больные с повышенным индексом массы миокарда ЛЖ имели более высокие значения СЛСИ, чем лица с нормальным его значением (9,1 ± 2,0 против 7,9 ± 1,6; р < 0,001) [19]. При сочетании АГ и ИБС СЛСИ был выше, чем у больных с изолированной АГ и у здоровых лиц (8,42 ± 1,51 против 7,92 ± 1,11 и 7,77 ± 1,19 соответственно; в обоих случаях р < 0,05) [27]. Пациенты с ИБС с патологическими значениями СЛСИ были старше, у них чаще выявляли АГ, СД и поражение некоронарных артериальных бассейнов, чем при нормальных значениях СЛСИ [4].

Однако, если наличие АГ само по себе является предиктором повышения жесткости артерий и увеличения СЛСИ при сопоставлении с сравнимой по возрасту когортой без АГ [1, 24], то у больных АГ наблюдаются несколько другие закономерности, причем в тех или иных работах значимыми оказывались разные показатели. При обследовании больных АГ, получавших терапию не менее года, независимыми детерминантами СЛСИ при множественном регрессионном анализе стали возраст (р < 0,001), диаметр восходящей аорты (р < 0,001) и наличие СД (р = 0,003) [12]. У пациентов с АГ при низкой толерантности к физической нагрузке значения СЛСИ оказались выше (8,50 ± 0,12), чем у таковых с более высоким уровнем потребления кислорода при спироэргометрии (7,91 ± 0,13; p < 0,05), а также по сравнению со здоровыми лицами (8,02 ± 0,18; p < 0,05) [25]. Конечно, при расширении числа изучаемых показателей можно выявить дополнительные ассоциации с СЛСИ. Так, у больных АГ отмечены его корреляции с уровнем окислительного стресса [13], функцией легких [14], в какой-то степени — с уровнем натрий-уретического пептида [12]. Тем не менее при изучении традиционных факторов риска только небольшое число изученных показателей ассоциировалось с патологическим СЛСИ среди обследованных с АГ, что отмечено и в настоящем исследовании.

Каково клиническое значение настоящего исследования? Во-первых, по результатам измерения артериальной жесткости значительная доля больных АГ из группы среднего риска может быть реклассифицирована в группы более высокого сердечно-сосудистого риска [1, 17]. Хотя в данном исследовании среди больных АГ патологический СЛСИ был у относительно немногих, но если учитывать и промежуточные значения СЛСИ (от 8,0 до 9,0), то таких пациентов уже заметно больше. Как показали наши исследования, в российской популяции больные с промежуточными значениями СЛСИ оказались ближе по своим характеристикам к пациентам с патологическим СЛСИ (≥ 9,0), чем с нормальным его значением (< 8,0) [6].

Во-вторых, оценка жесткости артериальной стенки в динамике позволяет дополнительно оценить прогноз пациентов, в ряде исследований показано, что стойкое повышение скорости распространения пульсовой волны во время лечения АГ и других сердечно-сосудистых заболеваний ассоциировано с высоким сердечно-сосудистым риском и неблагоприятным исходом [16, 26]. В этом плане измерение СЛСИ представляет удобную возможность динамической оценки, в частности для подбора оптимальной схемы медикаментозной терапии [11, 20].

В-третьих, контроль СЛСИ может оказаться полезным при коррекции факторов риска: обнаружено положительное влияние на данный показатель снижения веса, прекращения курения, регулярных физических тренировок [21, 29]. Тем не менее прогностическое значение СЛСИ остается еще предметом изучения, как подчеркивается в недавнем обзоре [15]. Например, в Японии выполняется в настоящее время многоцентровое исследование Prospective study of the cardio-ankle vascular index as a predictive factor for cardiovascular events. Его целью является изучение дополнительной пользы использования СЛСИ как прогностического показателя кардиоваскулярных событий у 3000 больных высокого риска в течение 5 лет (ClinicalTrials.gov identifier:

NCT01859897). Кроме того, в данном исследовании планируется изучение вопроса, позволяет ли шкала Framingham-CAVI score, которая включает комбинацию Фремингемской шкалы и СЛСИ, улучшить прогноз по сравнению с обычными шкалами риска. Эксперты ожидают, что данное исследование ответит на вопрос о пользе оценки СЛСИ в повседневной клинической практике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В популяционной выборке патологический сердечно-лодыжечный сосудистый индекс (СЛСИ) (≥ 9,0) выявлен у 17,5% обследованных с АГ. Независимыми факторами, ассоциированными с ним, в данной когорте больных были возраст (ОШ = 1,08; 95%-ный ДИ: 1,05–1,10; р < 0,001) и уровень креатинина в крови (ОШ = 1,02; 95%-ный ДИ: 1,00–1,03; р = 0,0021). Оценка СЛСИ при АГ целесообразна для выявления больных с повышенным риском сердечно-сосудистых осложнений, а также для определения эффективности медикаментозной терапии и коррекции факторов риска в ходе профилактических мероприятий.