Нарушение равновесия — кратковременная или постоянная неспособность к управлению положением тела в пространстве, проявляющаяся неустойчивой походкой, неожиданными падениями, покачиванием, нарушением координации [4]. Постуральная неустойчивость имеет высокую социальную значимость, так как большинство больных составляют лица трудоспособного возраста и этот дезадаптирующий симптомокомплекс значительно ухудшает качество их жизни, ограничивает профессиональную деятельность [5].

В осуществлении функции равновесия участвует сложная статокинетическая система, включающая афферентные (вестибулярное, зрительное, проприоцептивное) и эфферентные звенья (нейровегетативное, мышечное) [6]. Первыми активируются рецепторы вестибулярного аппарата, нервные импульсы от которых поступают по нисходящим вестибулоспинальным трактам к мышцам туловища и конечностей, а также по вестибуломозжечковым связям в мозжечок. В ядра базальных ганглиев и мозжечка по восходящим путям проходят нервные импульсы от проприоцепторов, переключающиеся в таламусе на второй нейрон и проецируемые в теменную долю головного мозга, где и формируется схема тела.

В статокинетической системе одинаково важны все ее составные части, нельзя утверждать, что какомулибо одному анализатору или физиологическому механизму принадлежит исключительная роль. В настоящее время под статокинетической устойчивостью понимают способность человека сохранять стабильными функциональное состояние, пространственную ориентировку, функцию равновесия, профессиональную работоспособность за счет оптимальной регуляции всех физиологических функций при воздействии статокинетических раздражителей, возникающих в пространстве пассивно и активно [6]. А схожее по смыслу понятие «постуральный баланс» определяется как способность поддерживать, управлять общим центром массы (ОЦМ) тела в целях предотвращения потери равновесия при статическом и динамическом положениях [7]. Таким образом, концепция единой статокинетической системы человека является методологической основой для оценки функции равновесия и координации движений.

Статокинетическая система обеспечивает равновесие тела в статике и динамике путем интеграции трех основных функций: сенсорной, моторной и трофической (энергетическое обеспечение движения). По сути органические или функциональные изменения в органах, осуществляющих любую из этих функций, безусловно приведут к нарушениям равновесия — клинически значимым или субклиническим (компенсированным). Как показывают результаты последних исследований, ведущим механизмом стойкой компенсации в таких случаях является активация когнитивного моторного контроля [4, 7].

Важным положением в концепции статокинетической системы следует считать подразделение ее реакций на физиологические, патофизиологические и патологические [8]. В естественных условиях физиологические реакции проявляются ощущением положения тела и его целенаправленным перемещением в пространстве. Патофизиологические реакции возникают при «конфликте» информационных афферентных потоков (например, в условиях артифициальной депривации зрительного контроля при нагрузочных вестибулярных пробах). Патологические реакции являются симптомами органических и функциональных заболеваний центральной и периферической нервной системы и могут быть «локализованы» на различных иерархических уровнях.

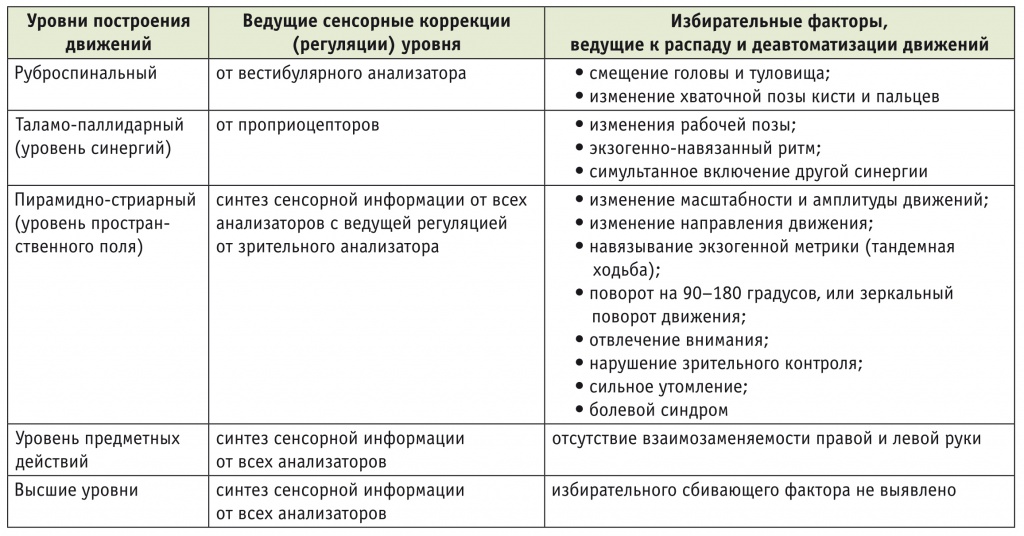

Вертикальная поза для человека — одна из физиологических функций организма. Изучением механизмов регуляции поддержания позы человека занимались многие исследователи на протяжении 100 лет. Основоположником теоретической базы современной постурологии является российский физиолог Н. А. Бернштейн, четко сформулировавший понятие обратной связи в физиологии движений и три основных типа механизмов управления постуральным балансом:

- рефлексы — автоматические ответы нервной системы на изменяющиеся условия;

- синергии — классы движений с кинематическими характеристиками;

- стратегии — сложные движения, выполняемые бессознательно или осознанно для получения необходимого результата (табл.) [9–13].

Таблица

Уровни построения движений и регуляций (по Н. А. Бернштейну) [8]

Разобрав анатомофункциональную модель статокинетической системы, важно отметить, что с биомеханической точки зрения тело человека представляет собой модель перевернутого маятника, устойчивость которого достигается за счет работы мышц [4]. Основная стойка здорового человека в проекции схематично представляет собой вертикаль, проходящую через ОЦМ тела, которая опускается от центра головы (отверстие ушной раковины), проходит на 1 см кпереди от 3–4го поясничного позвонка через центр тазобедренного сустава, впереди коленного сустава и ложится на плоскость опоры на 4–5 см кпереди от линии внутренних лодыжек [14]. Тазобедренный и коленный суставы замыкаются пассивно, голеностопный сустав замыкается напряжением трехглавой мышцы голени — таким образом осуществляется контроль баланса тела в основной стойке. Все балансировочные движения происходят в пределах рабочей амплитуды голеностопного сустава, где основная роль принадлежит камбаловидной мышце. Такой физиологический тип поддержания баланса в основной стойке называют «голеностопной стратегией» [7]. При тяжелой патологии встречается аномальная «тазобедренная стратегия», когда баланс сохраняется благодаря резким амплитудным движениям в тазобедренных суставах.

Стабилометрия — метод регистрации положения и колебаний проекции ОЦМ тела на плоскость опоры с помощью стабилометрической платформы. Ее разновидность аппаратная стабилометрия — высокоинформативный метод диагностики постуральных нарушений [6, 15], применяемый в клинической практике более 20 лет и имеющий следующие преимущества:

- комфортность обследования, не требующего специальной подготовки;

- высокая чувствительность, позволяющая оценить реакцию на физические и психические воздействия;

- автоматический расчет основных параметров с возможностью динамического контроля;

- возможность разработки и контроля, в том числе самоконтроля при использовании биологической обратной связи (БОС), индивидуальной программы реабилитации. Развитие методов реабилитации больных с нарушениями равновесия, основанных на принципах БОС, позволяет проводить эффективное восстановительное лечение [16].

Основными оцениваемыми параметрами являются:

1) ОЦМ тела — гипотетическая точка, находящаяся на 2–3 см кпереди от таза (promontorium);

2) центр давления (ЦД) — точка, локализующаяся на вертикальной проекции, или векторе реакции [16], опоры, являющаяся средней равнодействующей давления тела на опору в пределах площади опоры [14].

В соответствии с системой координат во фронтальной плоскости ЦД может смещаться вправовлево, а в сагиттальной — впередназад. По изменению положения ЦД на платформе судят о колебаниях ОЦМ тела человека. Графически это может быть представлено в виде кривой, называемой статокинезиограммой (стабилограммой). Статокинезиограмма оценивается по площади, среднему радиусу отклонения, длине кривой и состоит из колебаний во фронтальной (стабилограмма Х) и сагиттальной (стабилограмма Y) плоскостях. Ось Х (фронтальная) проходит через межлодыжечную линию, ось Y (сагиттальная) — посередине между стопами [17].

Система координат [18] построена в соответствии с рекомендациями по стандартизации. Пересечение сагиттальной и фронтальной линий соответствует нулевой отметке. Положение ЦД впереди фронтальной (межлодыжечной) линии соответствует положительным значениям ЦД в переднезаднем направлении, т. е. в сагиттальной плоскости S–S, позади нее — отрицательным. Для фронтальной плоскости все положения ЦД справа от средней линии S–S будут иметь положительные значения, слева — отрицательные. Измерение абсолютного положения ЦД в данной системе координат производится в миллиметрах. Положение ЦД во фронтальной плоскости обозначается буквой F, в сагиттальной — S. Клинически симметричность основной стойки определяется по положению ЦД во фронтальной плоскости Х.

Основные показатели, используемые в стабилометрическом исследовании:

- положение ЦД в системе координат;

- девиация ЦД около среднего положения;

- средняя скорость движения ЦД;

- средняя площадь статокинезиограммы;

- показатели спектра частот [14].

Стабилотренинг как основа восстановления постурального баланса. В компьютерном стабилотренинге используют целенаправленные движения, выполняемые в процессе игры. Движения дозируют и повторяют в соответствии с поставленными целями и задачами. Достижение поставленной цели осуществляется путем обучения больных перемещению и контролю ЦД (в основном с помощью зрительного обратного сигнала).

Процесс тренировки состоит из следующих шагов:

- получение информации (первичное стабилометрическое тестирование больного);

- постановка цели (в игре);

- принятие решения;

- выработка стратегии достижения цели;

- повторное контролируемое выполнение упражнений при создании положительной мотивации;

- получение итоговой стабилометрической информации [21].

Нарушение контроля вертикальной позы у больных с постинсультными гемипарезами обусловлено асимметрией сил опоры паретичной и непаретичной конечностей в связи с изменением временнóй последовательности [23] и неполным включением мышц, обеспечивающих позные реакции. Выявлена зависимость колебания ЦД от повреждения механизмов сенсорного контроля движений, а позной асимметрии — от патологии эфферентного звена [24, 25]. Установлены корреляции между средней скоростью движения ЦД и степенью нарушений глубокой чувствительности в дистальном отделе паретичной ноги, а также состоянием нейродинамики психических процессов.

В многочисленных исследованиях у больных с болезнью Паркинсона стабилометрические тесты применяли в основном как дифференциальнодиагностические [26, 27], ориентируясь на спектр частот колебаний ЦД. Механизмы постуральной неустойчивости при болезни Паркинсона некоторые авторы [28] связывают с центральными нарушениями программирования в премоторной зоне подготовительных установочных позных реакций, другие [29] — с наличием ригидности и временнóй задержкой корректирующих движений в голеностопном суставе. Наконец, существует точка зрения, что в реализации механизмов постуральной неустойчивости ведущая роль принадлежит недопаминергическим структурам, а включение стабилотренинга с БОС в комплексную реабилитацию таких больных приводит к улучшению равновесия и психоэмоционального фона за счет активизации когнитивных механизмов постурального контроля (где ведущее значение имеют холинергические структуры). Стабилотренинг позволяет формировать новые функциональные связи в ЦНС взамен утраченных в результате заболевания, что приводит к компенсаторному восполнению постурального контроля вследствие вовлечения в процесс структур, находящихся на более высоких иерархических уровнях [30].

Применение стабилотренинга у больных со спиноцеребеллярными атаксиями, как правило, малоэффективно, что обусловлено особенностями патологического процесса [6]. У таких больных выявлено значительное увеличение средней скорости движения и амплитуды колебания ЦД во фронтальной плоскости, не являющееся результатом сенсорных нарушений. Чтобы предотвратить падение, больные увеличивают площадь опоры за счет большего расстояния между стопами. Показано, что характер использования позных стратегий у больных со спиноцеребеллярными атаксиями не нарушается [31], а патологические изменения реакции на внезапную потерю равновесия проявляются непропорциональным увеличением амплитуды и длительности сокращения различных групп позных мышц. В поддержании баланса у больных со спиноцеребеллярными атаксиями велика роль зрения. Амплитудные и частотные характеристики статокинезиограммы используют для дифференциальной диагностики различных вариантов наследственных атаксий [32, 33].

Стабилометрию и стабилотренинг активно применяют отечественные авторы при реабилитации больных с последствиями инсульта и ЧМТ. Показано, что у больных с ЧМТ колебания ЦД во фронтальной и сагиттальной плоскостях на 50% выше, чем в контрольной группе лиц без ЧМТ [34]. Французскими авторами выделен «синдром последствия сотрясения головного мозга» в виде увеличения площади статокинезиограммы свыше 200 мм2, что превышает норму на 95% [35].

Результаты стабилометрических исследований у больных в восстановительном периоде ишемического инсульта подтверждают положительное влияние стабилотренинга с использованием стабилометрической платформы с БОС на показатели статической устойчивости, что косвенно свидетельствует о высоком реабилитационном потенциале больных в отношении восстановления статиколокомоторных функций. Наиболее эффективен стабилотренинг в первые 3–6 месяцев от развития инсульта [37]. Отмечено, что у пациентов с инсультом полушарной локализации смещение ЦД происходит в противоположную от пареза сторону в связи с компенсаторной «гиперфункцией» ходовой конечности, при этом амплитудные и частотные характеристики статокинезиограммы часто остаются неизменными. У пациентов с инсультом в вертебробазилярном бассейне увеличиваются амплитуда и частота колебаний ЦД, что, согласно данным литературы [2], является плохим прогностическим фактором и ограничивает восстановление постурального баланса. Имеются данные о том, что проведение стабилотренинга с БОС показано уже в острейшем периоде инсульта и приводит к снижению двигательного дефицита, более раннему началу самостоятельной ходьбы и восстановлению навыков самообслуживания. Кроме активации иерархической перестройки функциональных зон головного мозга, стабилотренинг повышает приверженность больных лечению и реабилитации и способствует повышению качества их жизни [37].

Для детализации этиопатогенетического варианта нарушений постурального баланса у больных с инсультом И. П. Ястребцевой предложено учитывать следующие стабилометрические показатели: скорость смещения ЦД, мощность спектра в диапазонах высоких частот и длину траектории ЦД в сагиттальной плоскости [36].

Выделены варианты нарушений равновесия:

I — афферентный (при преобладании в клинической картине сенсорной недостаточности);

II — эфферентный (при доминировании пирамидной и мозжечковой симптоматики);

III — интегративный (при превалировании когнитивных нарушений);

IV — психогенный (при преимущественном наличии аффективных расстройств, тяжесть которых коррелирует с показателями стабилометрии);

V — костносуставной (при поражении опорнодвигательного аппарата);

VI — соматический (при дисфункции внутренних органов и систем) [36].

Предиктором положительного прогноза при афферентном варианте является смещение в остром периоде инсульта спектральных характеристик в диапазон высоких частот по сагиттальной плоскости; при эфферентном — нарастание площади эллипса и среднеквадратичного отклонения ЦД во фронтальной плоскости; при интегративном — увеличение аналогичного показателя в сагиттальной плоскости; при психогенном — возрастание средней скорости движения ЦД. Психогенные варианты постуральных расстройств обусловлены функциональным «рассогласованием» в ЦНС, постоянным самонаблюдением и контролем позы, что приводит к замене рефлекторных двигательных программ, направленных на поддержание равновесия и наблюдаемых в норме, на патологическое постоянное совершение больными активных движений. Применение стабилотренинга с БОС исправляет этот дисбаланс, активизируя рефлекторные механизмы, легко воспроизводимые на основании предшествующего двигательного опыта [36].

Что касается заболеваний периферической нервной системы, то самое частое патологическое состояние — диабетическая нейропатия — характеризуется увеличением скорости движения ЦД, его девиацией в обоих направлениях, выраженность которых коррелирует с тяжестью клинического состояния [38]. При применении стабилотренинга с БОС повышается постуральная устойчивость больных как при клинической, так и при стабилометрической оценке.

Многочисленные наблюдения показывают, что скелетномышечные и корешковые боли, сопровождающие поражение поясничного отдела позвоночника, способствуют развитию стойких биомеханических нарушений как при ходьбе, так и в основной стойке [39]. У больных с остеохондрозом снижается скорость шага, возрастает его частота, увеличиваются время периода опоры и продолжительность двойной опоры. При исследовании динамических взаимодействий конечностей с опорой обнаружено, что больные с рентгенологически подтвержденными дегенеративными изменениями в позвоночнике имеют хроническую перегрузку в суставах с развитием воспалительных и инволютивных изменений. Для деформирующих артрозов независимо от их этиологии характерны нарушения проприоцепции, нарастающие прямо пропорционально по мере прогрессирования заболевания: усиливается деформация суставных поверхностей, нарушается тонус капсульносвязочного аппарата, ухудшается кровообращение в области суставов. Все приведенные факторы ведут к увеличению нагрузки на хрящ, тем самым усугубляя дегенеративнодистрофические изменения суставов [40]. Показано, что при травмах конечностей определяющими прогностическими признаками статокинетической устойчивости являются площадь и скорость движения ЦД. Стабилотренинг у больных с травмами нижних конечностей рекомендован как метод выбора в период восстановительного лечения [41]. Применение данного метода представляется перспективным и у больных с деформирующими артрозами нижних конечностей [42].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основной спектр применения стабилометрических исследований при патологии центральной нервной системы (ЦНС) составляют такие состояния, как парезы, параличи, гиперкинезы, инсульты и их последствия, различные дегенеративнодистрофические заболевания центральной и периферической нервной системы, болезнь Паркисона, последствия черепномозговой травмы [43].

На основании классификации вариантов нарушения равновесия при заболеваниях ЦНС разработаны дифференцированные протоколы реабилитационных мероприятий.

В настоящее время остаются малоизученными особенности постуральных расстройств у больных с заболеваниями и последствиями травм опорнодвигательного аппарата.

Методы диагностики (стабилометрия) и восстановления постуральной устойчивости (стабилотренинг) с использованием компьютерного стабилоанализатора с биологической обратной зрительной связью по коррекции центра давления стоп на платформу являются перспективными направлениями медицинской реабилитации.