Вопросам профилактики стресса, связанного с пребыванием в профессиональном поле «человек — человек», в литературе всегда уделялось достаточно серьезное внимание. Установлено, что существует ряд специальностей, представители которых со временем начинают испытывать чувство внутренней эмоциональной опустошенности из-за постоянных контактов с другими людьми. Так, уже в начале ХХ века киевский психиатр И. А. Сикорский, проанализировав статистические данные, обратил внимание на то, что частота суицидов среди врачей в 21 раз выше, чем в общей популяции. Особенно драматично выглядела корреляция с возрастом. Среди молодых врачей самоубийством заканчивал жизнь каждый десятый[1].

Схожие данные предоставляются и современными исследователями — так, в работе Г. Старшенбаума имеются сведения о том, что «наиболее высокий процент суицидов обнаруживается среди врачей… Для мужчин-врачей показатель самоубийств вдвое превышает среднестатистический. Женщины-врачи и женщины-психологи совершают самоубийства в три раза чаще, чем предствительницы общей популяции»[2].

Согласно определению ВОЗ, под синдромом эмоционального выгорания (СЭВ) следует понимать «физическое, эмоциональное или мотивационное истощение, характеризующееся нарушением продуктивности в работе, усталостью, бессонницей, повышенной подверженностью соматическим заболеваниям, а также употреблением алкоголя или других психоактивных средств с целью получить временное облегчение, что имеет тенденцию к развитию физической зависимости и (во многих случаях) суицидального поведения. Этот синдром обычно расценивается как стресс-реакция в ответ на безжалостные производственные и эмоциональные требования, происходящие от излишней преданности человека своей работе и сопутствующего этому пренебрежения семейной жизнью и отдыхом»[3].

Реорганизация и реструктуризация современного здравоохранения приводит к существенному возрастанию трудовой нагрузки на врачей: увеличивается количество пациентов, повышается психоэмоциональное напряжение. В настоящее время, по разным данным, эмоциональное выгорание выявляется у 25–80% врачей[4–7].

По результатам исследований как отечественных, так и зарубежных психологов, выгоранию больше подвержены те, кто работает с особым интересом и высокой мотивацией[8]. Люди, в течение долгого времени помогающие другим, начинают чувствовать разочарование, если не удается достичь того эффекта, которого они ожидали. Такая работа сопровождается чрезмерной потерей психической энергии, приводит к психосоматической усталости и эмоциональному истощению, а в итоге — к беспокойству, раздражению, гневу, пониженной самооценке на фоне нарушений сердечно-сосудистой деятельности, дисфункции дыхания, желудочно-кишечных расстройств, головных болей и ухудшения сна.

Известно, что одной из причин профессионального выгорания являются взаимоотношения в диаде «врач — больной». Показано, что существует связь между эмоциональным выгоранием врача и удовлетворенностью пациента лечением, а также временем, необходимым для восстановления нормального функционирования после выписки из больницы[9]. В связи с вышеизложенным фокус внимания в нашей работе планируется сосредоточить на взаимосвязи эмоционального выгорания врача с такой личностной характеристикой больного, как комплаентность, то есть приверженность к лечению.

Под приверженностью к лечению в настоящей работе понимается степень соответствия поведения пациента указаниям и рекомендациям врача[10], а также определенная личностная предрасположенность к осознанной мотивированной включенности в процесс собственного выздоровления, выражающейся в готовности перейти от пассивной позиции «лечите меня» к активному участию в лечебном процессе — «я делаю все, от меня зависящее, для того чтобы выздороветь».

Анализ литературы и собственные клинические наблюдения позволяют предположить, что на этапе реабилитации проблема формирования приверженности к лечению становится особенно актуальной[11]. Для этого этапа, протяженного во времени, характерно снижение адаптационных возможностей организма, истощение не только психофизиологических, но и мотивационных ресурсов пациента. На фоне хронизации заболевания боль, как правило, уже не так беспокоит, к изменившейся социальной ситуации, ситуации болезни, человек адаптируется, и комплаенс начинает снижаться. Таким образом, на этом этапе одним из ведущих факторов формирования приверженности к лечению становится фигура врача, его умение создавать и сохранять продуктивный терапевтический альянс с больным, мотивировать его на активное и осознанное участие в процессе собственного выздоровления, поддерживать «веру в глазах, достаточную для исцеления».

Целью настоящей работы стало исследование взаимосвязи СЭВ у врачей и приверженности к лечению у больных с нарушением двигательных функций в процессе медицинской реабилитации.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В первом этапе исследования принял участие 41 респондент: врачи-реабилитологи различного профиля (n = 31) и врачи и инструкторы ЛФК (n = 10) в возрасте 45,9 ± 10,7 года, в среднем проработавшие по специальности 19,7 ± 12,4 года: 18 (43,9%) мужчин и 23 (56,1%) женщины — опытные специалисты, посвятившие сознательную жизнь выбранной профессии. Для обследования врачей использовался психологический тест-опросник «Методика диагностики уровня эмоционального выгорания» В. В. Бойко, теоретико-методологическими основаниями которого служат концепция стресса Г. Селье и представление о выгорании как о процессе, включающем в себя в соответствии с фазами стресса три стадии: напряжение, резистенция, истощение[8].

Во втором этапе участвовали 130 больных c двигательными нарушениями, возникшими в результате перенесенного ОНМК: 70 (53,8%) мужчин и 60 (46,2%) женщин, средний возраст — 63,2 ± 12,5 года. Их лечащими врачами были 7 неврологов. Нами обследованы 130 пар «лечащий врач — больной».

Равноценность процентной представленности больных обследованной выборки, пролеченных каждым из врачей, оценивалась путем сопоставления эмпирического распределения частот с равномерным линейным распределением. Для анализа использовался статистический критерий Х2, значение которого: Х2 = 9,93, df = 9, р = 0,36. Значимые отличия не были обнаружены, что дает право при дальнейшем анализе процентную представленность не учитывать.

Проводили экспертную оценку приверженности всех больных к лечению. В качестве экспертов были задействованы лечащий врач и инструктор ЛФК, которым предложили оценить степень соответствия поведения пациента указаниям и рекомендациям врача и медицинского персонала, пользуясь пятибалльной шкалой Лайкерта, то есть шкалой школьных оценок. Итоговый показатель приверженности рассчитывался как среднее арифметическое полученных результатов.

Для математико-статистической обработки полученных данных применяли программный пакет Statistica 10.0. Использовали непараметрический корреляционный анализ по Спирмену, а также статистический критерий Х2.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На первом этапе работы нами были проанализированы результаты применения теста-опросника «Методика диагностики уровня эмоционального выгорания» В. В. Бойко, измеряющего степень выраженности и индивидуальную структуру СЭВ. В целом СЭВ различной степени выраженности (формирующиеся либо полностью сформированные различные стадии, или фазы, профессионального стресса) выявлен у 29 респондентов из 41, что составляет 70,7%.

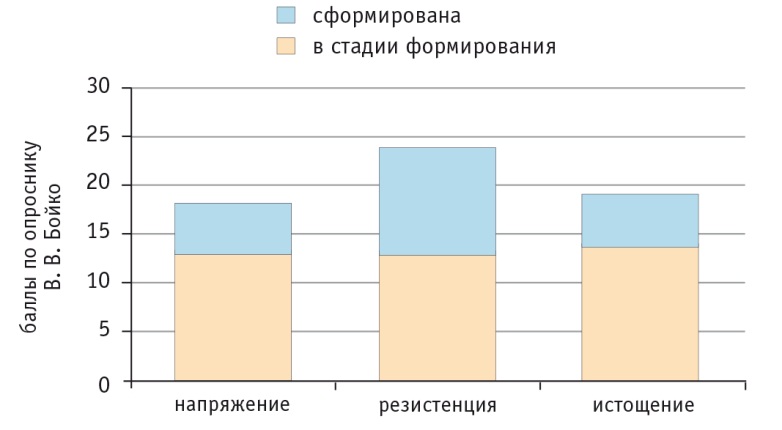

В ходе более детального анализа структуры СЭВ в соответствии с фазами стресса из известной концепции Г. Селье о постадийности его формирования[12] было обнаружено, что доминирующей в структуре СЭВ для обследованной выборки являлась вторая стадия профессионального стресса — резистенция, или сопротивление: ей подвержены 24 (82,8%) из 29 человек с выявленными признаками СЭВ. Симптомы, характерные для первой, запускающей эмоциональное выгорание, стадии напряжения, выявлены у 18 (62,1%), третьей стадии (истощения) — у 19 (65,5%) из 29 человек. Описанные результаты представлены в таблице 1, графическая иллюстрация — на рисунке 1.

Таблица 1

Структура синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) у обследованных врачей (n = 29), n (%)

Рис. 1. Структура синдрома эмоционального выгорания у обследованных врачей (n = 29)

Первая стадия СЭВ (напряжение) характеризуется дисбалансом между требованиями, предъявляемыми к работнику, и имеющимися у него ресурсами, в связи с чем возникает стрессовое состояние со следующими симптомами: переживание психотравмирующих обстоятельств, неудовлетворенность собой, ощущение «загнанности в клетку», тревога и депрессия. Симптомы первой стадии выявлены у 18 (62,1%) человек, у которых был выявлен СЭВ различной степени выраженности, при этом в 5 (17,2%) случаях эта фаза уже полностью сформировалась.

Более детальный анализ полученных результатов свидетельствует о том, что психологическим основанием для формирования «напряжения» в структуре СЭВ для обследованной выборки стал симптом переживания рабочих обстоятельств как травматических: у всех 29 врачей с признаками СЭВ различной степени выраженности (100,0%) выявлен указанный симптом, при этом у 18 (62,1%) он полностью сформировался и доминировал в структуре СЭВ. При этом остальные симптомы, характеризующие стадию напряжения, встречались значительно реже.

Вторая стадия (резистенция, сопротивление) представляет собой интенсивную краткосрочную попытку эмоциональной мобилизации и преодоления стресса с последующим истощением. Находящийся на этой стадии работник испытывает пролонгированный стресс высокой интенсивности, при этом временны’е ресурсы на совладание с ним, как правило, не превышают 6 месяцев. К симптомам, характеризующим эту стадию, относятся:

- неадекватное избирательное эмоциональное реагирование — больные становятся неприятны врачу лично, он пытается ограничить время общения или уделять им меньше внимания;

- эмоционально-нравственная дезориентация — феномен, в зарубежной психологии имеющий название «комплекс бога»;

- расширение сферы экономии эмоций — от этого, как правило, могут серьезно пострадать и другие сферы жизни врача: усталость от работы приводит к тому, что приходится сократить общение с друзьями и знакомыми, после окончания рабочего дня совершенно нет сил заниматься домашними делами или делиться эмоциональными переживаниями с близкими людьми;

- редукция (сокращение, упрощение) профессиональных обязанностей и обесценивание профессиональных достижений — врач работает через силу, старается поскорее закончить общение с больным, отделаться от него, уделив значительно меньше времени, чем мог бы.

Стадия резистенции для обследованной выборки являлась доминирующей, в общей сложности ей подвержены 24 (82,8%) врача, и у 11 (37,8%) эта фаза была полностью сформированной.

Все перечисленные выше симптомы, характеризующие стадию резистенции, представлены у респондентов обследованной выборки, при этом преобладали неадекватное избирательное эмоциональное реагирование — 25 (86,3%) человек, редукция профессиональных обязанностей — 22 (75,9%), расширение сферы экономии эмоций — 21 (72,5%). Реже всего в обследованной выборке встречался симптом эмоционально-нравственной дезориентации — у 14 (48,2%) человек.

На последней (третьей) стадии (истощение) происходит изменение мотивационной сферы сотрудника, резко снижается его заинтересованность в процессе труда, соответствующим образом меняется поведение, возникают негативные отношения как внутри коллектива, так и с больными. Наблюдаются эмоциональный дефицит, эмоциональная и личностная отстраненность, психовегетативные и психосоматические нарушения

Симптомы, характерные для третьей стадии эмоционального выгорания, выявлены у 19 (65,5%) врачей, при этом у 5 (17,2%) эта фаза полностью сформировалась.

Преобладающим симптомом стадии истощения был эмоциональный дефицит («порой я чувствую, что надо проявить к больному эмоциональную отзывчивость, но не могу») — 24 (82,8%), эмоциональная отстраненность («больным отдаешь больше внимания, чем получаешь от них признательности») — 18 (62,1%).

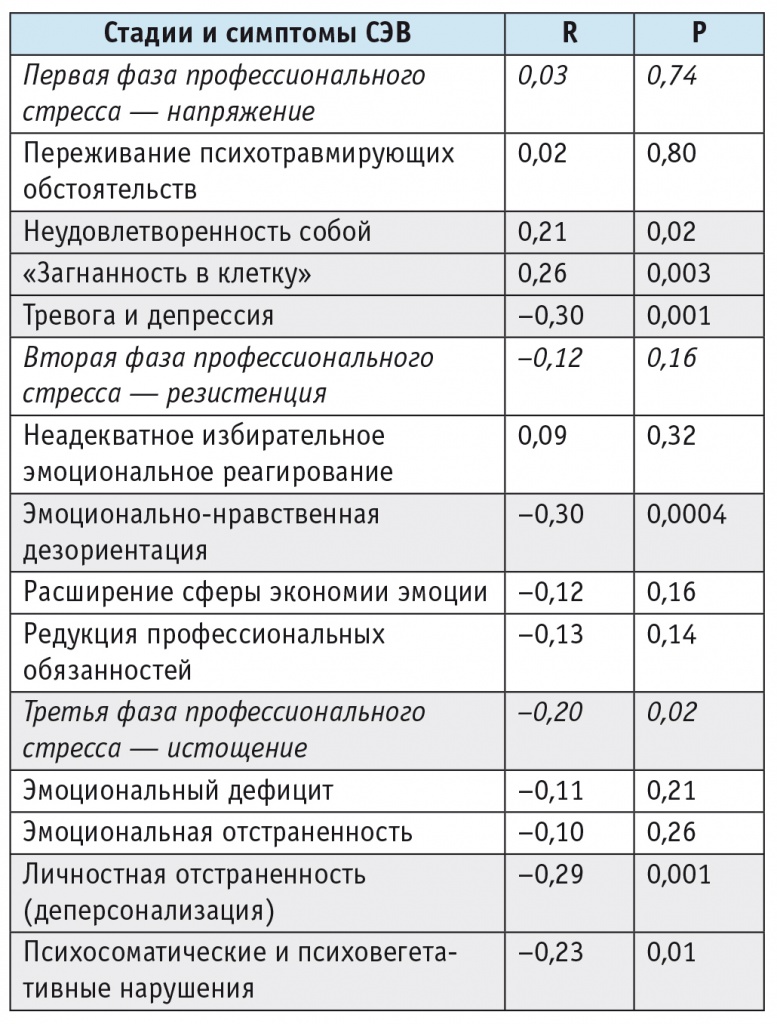

На втором этапе работы исследовался вклад СЭВ в формирование приверженности к лечению у больных с нарушением двигательных функций на этапе реабилитации. Проводился корреляционный анализ взаимосвязи данных, характеризующих СЭВ, по результатам использования методики В. В. Бойко, и средних значений экспертной оценки приверженности к лечению больных с нарушением двигательных функций с применением коэффициента корреляции Спирмена. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты корреляционного анализа взаимосвязи синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) у врачей (n = 7) и приверженности к лечению у больных с нарушением двигательных функций в результате перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения (n = 130)

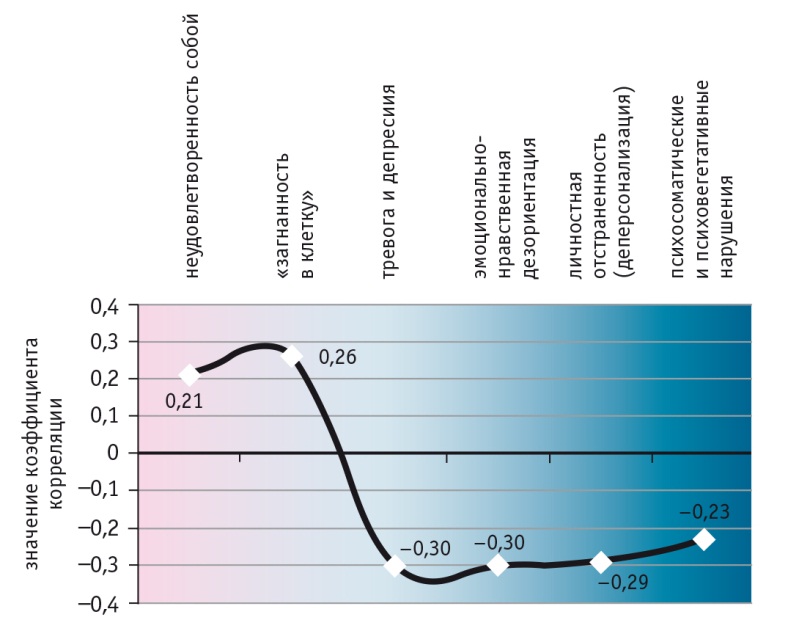

Как видно из результатов корреляционного анализа взаимосвязи СЭВ у лечащего врача и приверженности к лечению у больных, симптомы СЭВ демонстрируют разнонаправленную линейную связь с уровнем комплаенса. Любопытным представляется то, что против ожидаемых отрицательных корреляций симптомов выгорания с приверженностью (логично было бы предположить, что эмоционально выгоревший врач не способен в достаточной степени мотивировать больного на осознанную и активную включенность в процесс собственного выздоровления, то есть не в состоянии создать и поддерживать продуктивный терапевтический альянс) на первой стадии СЭВ (напряжение) были получены также и положительные корреляции. В частности, оказалось, что неудовлетворенность собой и ощущение «загнанности в клетку» статистически значимо положительно связаны с приверженностью к лечению (R = 0,21 и R = 0,26 соответственно), при этом симптомы тревоги и депрессии, характеризующие первую стадию СЭВ, так же, как и симптомы второй и третьей стадий, с приверженностью коррелируют ожидаемо отрицательно.

Описанный результат может быть объяснен с точки зрения защитных психических механизмов: на начальном этапе формирования СЭВ у специалиста, по всей видимости, срабатывают механизмы психологической защиты, традиционно понимаемые как привычные способы искажения реальности, основное назначение которых — снизить уровень свободно плавающей тревоги. Наблюдая недостаточную клиническую эффективность предпринимаемого лечения, врач, вероятно, переживает внутренний конфликт, который может быть вербализован примерно следующим образом: «Не может быть, чтобы в этом был виноват я, просто этот больной плохо лечится!» В данной ситуации признание собственной ответственности за создавшееся положение означает для врача серьезный удар по его профессиональной идентичности, по самооценке, а также необходимость «что-то с этим делать». Гораздо проще переместить локус ответственности в сторону больного и начать активно стимулировать его к неукоснительному выполнению врачебных назначений и медицинских рекомендаций.

Таким образом, на первом этапе формирования СЭВ у врача приверженность к лечению у пациентов, которых он наблюдает, действительно может повышаться, однако, поскольку известно, что эмоциональное выгорание для лиц помогающих профессий — процесс, динамически развивающийся во времени, а психический ресурс не беспределен, очевидно, что рано или поздно в действие вступят иные механизмы, приводящие к резкому снижению комплаенса у больных и истощению самого врача.

Указанное предположение подтверждается представленными выше результатами: на второй стадии СЭВ такой симптом, как эмоционально-нравственная дезориентация («комплекс бога»), оказывается значимо отрицательно связанным с приверженностью к лечению (R = –0,30). Отрицательно связаны с приверженностью к лечению и личностная отстраненность, эмоциональная невключенность врача, его безучастность к судьбе больного, характеризующие стадию истощения (R = –0,29), и психосоматические и психовегетативные нарушения, когда психического ресурса на эмоциональное восстановление у врача уже не хватает, ввиду чего начинает серьезно страдать его физическое здоровье (R = –0,23).

Описанные выше результаты могут быть представлены графически (рис. 2).

Рис. 2. Вклад симптомов синдрома эмоционального выгорания в формирование приверженности к лечению

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ вклада симптомов синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) в формирование приверженности к лечению у больных с нарушением двигательных функций на этапе реабилитации с использованием методики В. В. Бойко и средних значений экспертной оценки приверженности к лечению позволяет сделать вывод о наличии статистически значимых разнонаправленных связей между симптомами СЭВ у врача и уровнем комплаенса у больного: попытка преодолеть стресс начального этапа эмоционального выгорания лечащего врача, испытывающего чувства неудовлетворенности собой, ощущение «загнанности в клетку», возможно, приводит к повышению приверженности к лечению у больных, однако дальнейшее развитие синдрома, проявляющееся в эмоционально-нравственной дезориентации, возникновении «комплекса бога», циничном обращении с больным как с предметом труда, личностная отстраненность, безучастность врача, а также существенное снижение уровня его физического функционирования соотносится с низким комплаенсом.

Профилактика СЭВ сводится к усвоению приемов и методов адаптации к стрессу и начинается с диагностики наличия у себя признаков эмоционального выгорания. В качестве психологических ресурсов преодоления профессионального стресса могут быть использованы рациональная организация труда и отдыха с дозированным чередованием и сменой режимов рабочей нагрузки, участие в психологических тренингах по выработке навыков эффективных коммуникаций и способов разрешения конфликтов, обучение приемам эмоциональной саморегуляции (аутогенная тренировка, релаксационные техники, нейролингвистическое программирование, различные виды психотерапии и т. п.), посещение групп психологической разгрузки, обсуждение с коллегами (Баллинтовские группы для врачей и медицинского персонала), а также психосоциальные ресурсы (обсуждение с коллегами, поддержка близких, встречи с друзьями, активные хобби).