В последние годы наблюдаются негативные тенденции в состоянии здоровья детей, характеризующиеся прогрессирующим ростом хронических заболеваний, нервно-психических нарушений и экологически детерминированных состояний[6, 17]. ОРЗ по своей частоте и эпидемической распространенности занимают первое место во всех возрастных группах. Очевидна необходимость применения новых эффективных методов лечения ОРЗ, позволяющих снизить медикаментозную нагрузку у детей[10, 12]. Особого внимания требуют дети, подверженные частым и длительным ОРЗ, вследствие высокого риска развития хронической патологии, различных форм аллергии и аутоиммунных процессов, значительных нарушений функционального состояния организма, а также неблагоприятного влияния на рост и развитие ребенка.

В зависимости от возраста и социальных условий часто болеющие дети составляют от 15% до 75% детской популяции[1, 12].

Отсутствие своевременных реабилитационных мероприятий у детей данной группы приводит к формированию уже в старшем дошкольном возрасте хронических заболеваний, ведущее место среди которых занимает патология лор-органов. В раннем и дошкольном возрасте подверженность рецидивирующим респираторным инфекциям нередко сочетается с различными отклонениями в поведении, нервно-психическом развитии. В связи с этим реабилитация часто болеющих детей должна быть комплексной и патогенетически обоснованной[11, 23, 25]. Она включает в себя этапы санации очагов хронической инфекции, коррекции функциональных отклонений, закаливания организма при строгом соблюдении режимных мероприятий[13, 19].

В настоящее время в реабилитации часто болеющих детей используется широкий спектр фармакологических препаратов. Вместе с тем возможность возникновения побочных реакций на медикаментозные иммунокорректоры определяет приоритет немедикаментозных методов неспецифической профилактики и лечения ОРЗ.

Физические факторы как важный резерв повышения эффективности профилактики и лечения давно привлекают внимание врачебного сообщества. Это обширный арсенал современных технологий на основе природных и преформированных физических факторов, оказывающих благоприятное влияние на состояние иммунной, нервной и других систем организма, а также на уровень защитно-приспособительных реакций. Среди различных физиотерапевтических воздействий особое внимание в педиатрии уделяется фототерапии как наиболее физиологичному и щадящему методу, потенцирующему эффекты медикаментозной терапии и повышающему иммунологическую резистентность детского организма[18, 20, 24, 26].

Лечебные свойства света были известны давно. Установлено, что именно этот участок электромагнитного спектра в наибольшей степени обеспечивает информационные, биоэнергетические и биосинтетические процессы у всех представителей биосферы[9, 21]. Многие годы при лечении светом у детей преимущественно использовали ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, вплоть до применения разработки лазеров. Вместе с тем ряд исследований свидетельствует о том, что биологическое действие лазерного излучения мало отличается от действия некогерентного излучения с одинаковой длиной волны и интенсивностью, что определяет увеличение интереса к лечебному использованию низкоинтенсивного видимого света различного спектрального состава[5, 16].

В спектре электромагнитных излучений видимый свет занимает диапазон длин волн от 400 до 760 нм. Избирательное поглощение квантов видимого света молекулами обусловлено совпадением длин волн излучения и спектра поглощения биомолекул. Активное участие в процессе фоторецепции принимают пигменты, характеризующиеся избирательным поглощением квантов в той или иной части видимого спектра излучения. Свойство поглощать свет определенной длины волны связано с особенностями строения входящих в состав сложных молекул хромоформных групп, которые способны изменять свою пространственную конфигурацию при поглощении кванта света[2, 4].

Существует также группа пигментов, которые не принимают непосредственного участия в фотобиологических процессах, но, являясь биологически значимыми, обеспечивают жизнедеятельность организма. К ним относятся окрашенные в красный цвет пигменты крови и мышц (гемоглобин и миоглобин), а также участвующие в окислительно-восстановительных процессах в клетке цитохромы и ферменты — каталаза и пероксидаза. Многочисленными акцепторами синего света в клетках животных и человека являются флавины, цитохромы, содержащие железопорфириновые простетические группы (450 нм), билирубин (460 нм), гемоглобин (420 нм), протопорфирин и порфирин крови (440 нм), каротин (440 и 470 нм), нейроспорин (416, 440, 470 нм). Порфирины чрезвычайно чувствительны к свету и способны к фотоизомеризации, фотоокислению, фотовосстановлению и генерации активных форм кислорода. К акцепторам красного света можно отнести каталазу, молекулярный кислород (630 нм), цитохромоксидазу, супероксиддисмутазу. Зеленое излучение избирательно поглощается индоламинами и флавопротеидами. Указанные изменения активности молекул приводят к выработке цитокинов, влияющих на тонус сосудов, модулирующих каскад арахидоновой кислоты, перекисное окисление липидов, характер иммунных реакций и т. д.[2, 7, 22].

Изучены разнообразные аспекты воздействия как всего спектра видимого света, так и определенных частей его на органы зрения. Воздействие видимым светом различного спектрального состава может осуществляться на глаза, на области тела, биологически активные зоны и точки, а также непосредственно на раны, язвы, кровь[2, 3, 8, 9, 21].

В последние годы широко применяется новый, более щадящий, мягкий вид светотерапии — поляризованный свет, представляющий собой полихроматическое некогерентное излучение низкой интенсивности. На сегодняшний день разработано несколько вариантов фототерапевтических аппаратов, генерирующих полихроматический свет, однако первым, прошедшим 20-летнюю апробацию и принятым официальной медициной, является «Биоптрон» (Bioptron AG, Швейцария). Излучение его, подобно лазерному свету, обладает высокой степенью поляризации (> 95%), что делает его более концентрированным и в биологическом отношении — более эффективным. Энергетическая нагрузка на кожу при лечении небольшая, отсутствие в спектре ультрафиолета обеспечивает безопасность для глаз и кожи пациента[14, 22].

С целью оптимизации лечебных воздействий аппараты серии «Биоптрон» в настоящее время выпускаются с набором светофильтров, выполненных ручным способом. Волны света распространяются в параллельных плоскостях, степень поляризации достигает примерно 95%. Генерируемый свет, являясь некогерентным, характеризуется низким уровнем энергии (плотность энергии излучения — 2,4 Дж/см2), что обуславливает его выраженное биостимулирующее действие, а также безопасность вследствие оптимального энергетического потока.

Первичный механизм действия монохроматического поляризованного света связывают с феноменами специфической фотоакцепции и переизлучения. Последний увеличивает глубину проникновения, а следовательно, биологическую эффективность воздействия. Местные и рефлекторно-сегментарные эффекты монохроматического поляризованного света заключаются в стимуляции микроциркуляции, фагоцитоза, антителообразования, а также в снятии спазма гладких и поперечно-полосатых мышц, в блокировании воспалительных реакций и снижении интенсивности болевого синдрома[15, 22].

К настоящему времени основные механизмы формирования лечебного эффекта полихроматического поляризованного излучения исследованы на клеточном, тканевом уровнях, а также на уровне целостного организма. Вместе с тем недостаточно исследований о роли низкоинтенсивного монохроматического поляризованного света в педиатрии, имеются лишь единичные публикации по применению селективной хромотерапии зеленого и синего цвета у детей[10, 22], что определило актуальность настоящего исследования.

Цель исследования: научное обоснование применения селективной хромотерапии в медицинской реабилитации часто болеющих детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В Московском научно-практическом центре медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины было проведено рандомизированное проспективное исследование на базе Центра медицинской реабилитации Детской городской клинической больницы № 13 им. Н. Ф. Филатова г. Москвы и Детского бронхолегочного санатория № 15 г. Москвы.

В исследование вошли 60 детей (26 мальчиков, 34 девочки) из различных организованных коллективов в возрасте от 4 до 15 лет, часто болеющих ОРЗ. Из них 30 детей составили основную группу, получившую курс селективной хромотерапии (монохроматический поляризованный свет от аппарата «Биоптрон»). Основная группа состояла из трех подгрупп: дети с начальными симптомами ОРЗ, дети с остаточными проявлениями ОРЗ и дети в состоянии клинического благополучия. Контрольную группу, в которой физиотерапия не применялась, составили 30 детей, сопоставимых по возрасту и представивших также три подгруппы: дети с начальными симптомами ОРЗ, дети с остаточными проявлениями ОРЗ и дети в состоянии клинического благополучия. Все участники исследования с симптомами ОРЗ получали стандартную медикаментозную терапию.

При начальных признаках ОРЗ проводилось воздействие селективной хромотерапией синего спектра на проекцию очагов воспаления и зеленого — на биологически активные зоны (паравертебральные зоны, шейный отдел позвоночника и область грудины) 2 раза в день; при остаточных явлениях ОРЗ — воздействие селективной хромотерапией красного спектра на проекцию очагов воспаления и зеленого — на биологически активные зоны (паравертебральные зоны, шейный отдел позвоночника и область грудины) 1 раз в день; в период клинического благополучия — воздействие селективной хромотерапией голубого спектра на проекцию очагов воспаления и зеленого — на биологически активные зоны (паравертебральные зоны, шейный отдел позвоночника и область грудины) 1 раз в день. Длительность курса составляла 8–10 дней.

С целью изучения эффективности селективной хромотерапии у часто болеющих детей кроме общеклинического обследования до и после курса лечения применялись следующие методы исследования:

- субъективная оценка жалоб с помощью сенсорной аналоговой шкалы (САШ);

- ринофарингоскопия с оценкой ее результатов по ВАШ;

- определение исходного вегетативного тонуса и вегетативной регуляции методом кардиоинтервалографии;

- исследование функции внешнего дыхания методом компьютерной пневмотахометрии;

- психологическое исследование с определением уровня тревожности (методика R. Temml, M. Dorky, W. Amen, 1992 г.);

- оценка заболеваемости в случаях ОРЗ на одного ребенка за год и по числу дней отсутствия ребенка в детском учреждении.

Статистическая обработка результатов исследования выполнялась с использованием пакета программ SPSS 16.0. Соответствие статистического распределения эмпирических показателей теоретическому нормальному распределению Гаусса оценивалось с помощью критерия Колмогорова — Смирнова. Оценка статистической значимости полученных результатов проводилась при помощи t-критерия Стьюдента. Статистический анализ качественных показателей был выполнен на основе данных, сгруппированных в аналитические таблицы сопряженности, с применением критерия χ2. Статистически значимыми считались различия при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На основании проведенного исследования выявлена отчетливая положительная динамика клинических симптомов ОРЗ под влиянием селективной хромотерапии. В подгруппе с начальными признаками ОРЗ уже во время 1-й процедуры селективной хромотерапии у 30% детей отмечалось уменьшение заложенности носа и боли в горле. К 7-й процедуре (4-й день лечения) положительная динамика регистрировалась у статистически значимо большего числа детей основной группы по сравнению с контрольной. Так, в группе селективной хромотерапии по данным риноскопии определялось уменьшение отека носовых раковин и объема отделяемого секрета у 80% детей. При фарингоскопии регистрировалось купирование воспаления, характеризовавшееся сокращением фолликулов миндалин в 30% случаев, отсутствием отделяемого на задней стенке глотки, исчезновением или значительным уменьшением казеозного налета на нёбных миндалинах у детей с сопутствующим тонзиллитом.

При оценке динамики интоксикационного синдрома учитывали наличие или отсутствие слабости, недомогания, снижения повседневной активности и аппетита ребенка. В основной группе на 3-й день лечения у большинства детей симптомы интоксикации были купированы, а у 10% отмечался значительный регресс, в отличие от контрольной группы (различия статистически значимы). Суммарная субъективная оценка клинических проявлений ОРЗ в эти сроки позволила выявить положительную динамику в основной группе больных с начальными признаками ОРЗ, получавших комплексную терапию с применением селективной хромотерапии.

В подгруппе детей с остаточными проявлениями ОРЗ наблюдалась более выраженная динамика клинических симптомов под воздействием селективной хромотерапии. Так, уже после 3-й процедуры отмечались значительное улучшение носового дыхания, исчезновение выделений слизистого характера из носа, что сопровождалось улучшением ринофарингоскопической картины у 60% детей. У детей со слизисто-гнойными выделениями из носа характер секрета изменился на слизистый. Отмечалось более быстрое купирование кашля у пациентов основной группы с появлением значимых отличий от контрольной группы на 3-и сутки терапии. Выявлены различия и в характере кашля: у каждого третьего ребенка, не получавшего фототерапию, кашель статистически значимо чаще (р ˂ 0,05) сопровождался отделением слизистой мокроты.

Показатели балльной оценки симптомов ОРЗ по САШ и ВАШ в соответствующей контрольной группе с остаточными проявлениями в эти сроки оставались достаточно высокими (табл. 1). В группе контроля в 70% случаев сохранялись признаки воспаления в виде отека слизистой оболочки и гиперсекреции.

Таблица 1

Динамика клинических симптомов острых респираторных заболеваний (ОРЗ) у часто болеющих детей на фоне лечения, баллы

Примечание. ВАШ — визуальная аналоговая шкала; САШ — сенсорная аналоговая шкала.

На 7-й день лечения клиническое выздоровление зарегистрировано у большинства пациентов основной группы, преимущественно (80%) за счет детей с остаточными признаками ОРЗ. У 20% детей с рецидивирующим аденоидитом и явлениями бронхита сохранялись остаточные явления клинических симптомов. У детей с начальными признаками ОРЗ выздоровление регистрировалось в 50% случаев.

К концу курса лечения позитивные результаты становились более выраженными и устойчивыми. Восстановление риноскопической и фарингоскопической картины до нормы отмечалось у большинства пациентов обеих групп (80%). Однако более выраженный терапевтический эффект установлен в основной группе, где в комплексном лечении использовалась селективная хромотерапия. Так, санация носа и зева в основной группе наступила быстрее — через 7,8 ± 2,9 дня в первой и через 4,6 ± 1,9 дня во второй подгруппе против 10,4 ± 1,4 и 10,5 ± 4,6 дня в соответствующих контрольных подгруппах (р ˃ 0,05).

В группе контроля среди детей с остаточными признаками ОРЗ и наличием аденоидита неустойчивая клиническая картина провоцировала затяжное течение воспалительного процесса с распространением на околоносовые пазухи, в 3 (30%) случаях выявлены осложнения в виде двустороннего тубоотита.

Результаты исследований среди детей без признаков ОРЗ свидетельствовали об устранении застойных явлений слизистой оболочки носа, зева, сокращении лакун миндалин и фолликулов на задней стенке глотки у большинства детей под воздействием селективной хромотерапии.

По данным компьютерной флоуметрии, у детей с рецидивирующими бронхитами в анамнезе под влиянием комплексного лечения отмечались благоприятные изменения функции внешнего дыхания в виде улучшения проходимости проксимальных бронхов, что характеризовалось увеличением объема форсированного выдоха за 1-ю секунду и пиковой объемной скорости.

Клиническое улучшение сопровождалось благоприятными сдвигами показателей гемограммы, характеризующих активность воспалительного процесса, у детей основной группы. Так, к концу курса наблюдалось статистически значимое уменьшение исходно повышенного содержания лейкоцитов с 10,13 ± 1,17 до 7,1 ± 1,22 × 109/л (р < 0,05), а сегментоядерных нейтрофильных лейкоцитов с 69,71 ± 2,18% до 49,32 ± 2,65% (р < 0,05).

Под влиянием курсового лечения у всех детей основной группы улучшилось самочувствие, уменьшилась раздражительность, у половины детей не отмечалось нарушений сна и повышенной утомляемости.

Анализ показателей кардиоинтервалографии в динамике свидетельствовал о перестройке взаимосвязей симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, преимущественно по пути уменьшения симпатических влияний и увеличения числа детей с эйтонией. При этом нормальная вегетативная реактивность регистрировалась у большинства (60%) детей. В группе контроля положительная динамика изучаемых параметров отмечалась у меньшего числа детей и характеризовалась увеличением числа детей с эйтонией на 10% (рис. 1).

Рис. 1. Структура групп часто болеющих детей по вегетативному тонусу до и после лечения, %

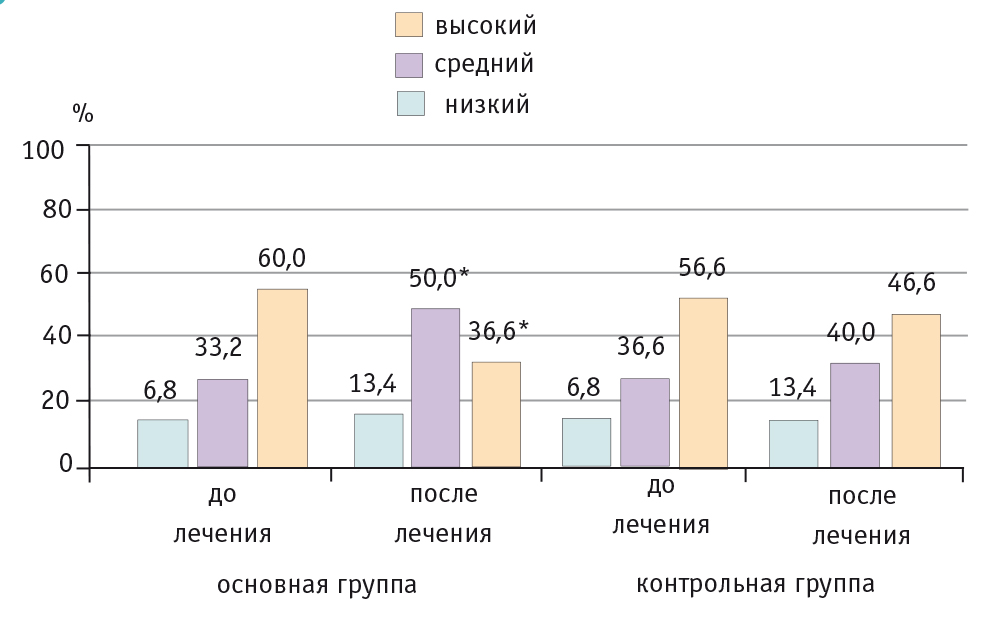

Благоприятное влияние селективной хромотерапии на психоэмоциональную сферу отмечалось уже к 4-й процедуре. Результаты психологического тестирования, проведенного до и после лечения, свидетельствовали об уменьшении числа детей с высоким уровнем личностной тревожности в 1,7 раза в основной группе и в 1,2 раза — в контрольной. Положительные сдвиги характеризовались не только уменьшением числа детей с высоким уровнем тревожности, но и снижением среднего значения уровня тревожности в целом по группе: с 58,1 ± 2,01% до 52,4 ± 1,88% (р < 0,05), что свидетельствовало о восстановлении адаптивных резервов организма. В группе контроля выраженных благоприятных изменений не отмечалось (рис. 2).

Рис. 2. Структура групп часто болеющих детей по уровню тревожности до и после лечения, %.

P < 0,05 при сравнении с исходными данными

Индивидуальная оценка влияния селективной хромотерапии на состояние здоровья часто болеющих детей давалась на основании комплексного анализа всех изучавшихся показателей. При индивидуальном анализе учитывались результаты субъективной оценки жалоб с помощью САШ, оценки ринофарингоскопической картины по ВАШ, исследования вегетативной регуляции с помощью кардиоинтервалографии, исследования функции внешнего дыхания, психологического тестирования с определением уровня тревожности. Полноценная динамика («значительное улучшение») отмечалась в случаях положительных сдвигов по всем критериям, «незначительное улучшение» — в случаях, когда регистрировалось улучшение большинства параметров. В случаях, когда не наблюдалось существенных сдвигов показателей, давалась оценка «без перемен» (табл. 2).

Таблица 2

Эффективность применения селективной хромотерапии у часто болеющих детей, %

Примечание. ОРЗ — острое респираторное заболевание.

Катамнестические наблюдения, проведенные через 3 и 6 месяцев, показали стойкость терапевтического эффекта. Через 3 месяца число ОРЗ и обострений хронических заболеваний лор-органов на одного ребенка уменьшилось под влиянием светотерапии в 1,7 раза, через 6 месяцев — в 1,3 раза. В контрольной группе, в которой физиотерапия не проводилась, снижения числа ОРЗ и обострений хронических заболеваний лор-органов не регистрировалось.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на основании проведенного исследования показана целесообразность применения селективной хромотерапии с помощью аппарата «Биоптрон» в комплексной реабилитации часто болеющих детей. Применение селективной хромотерапии способствует раннему регрессу клинических симптомов острых респираторных заболеваний (ОРЗ), сокращает длительность их течения, снижает риск возникновения осложнений и уменьшает число повторных случаев ОРЗ.