Репродуктивное здоровье девочек-подростков в популяции определяет развитие общества, так как именно они формируют интеллектуальный, экономический и репродуктивный потенциал страны в ближайшем будущем [1]. Репродуктивный потенциал современных девушек имеет неблагоприятные характеристики: вредные привычки, низкий уровень соматического и репродуктивного здоровья, пренебрежение контрацепцией приводят к наступлению случайных беременностей, рождению нежеланных детей со слабым здоровьем [2].

До 20% девочек-подростков беременеют после первого в жизни полового акта: до 70% таких беременностей заканчиваются медицинскими абортами, часто на поздних сроках, 15% — самопроизвольными выкидышами и только 15% — родами. Подростковая беременность находится в зоне риска по развитию осложнений [3, 4].

К выполнению репродуктивной функции готовы лишь 30% девушек раннего репродуктивного возраста [4]. Возрастные особенности организма подростков приводят к формированию узкого таза, беременность у них часто протекает на фоне плацентарной недостаточности, угрозы прерывания. Гипоплазия матки и половой инфантилизм влекут за собой осложнения беременности, родов и послеродового периода. Новорожденные юных матерей страдают от гипотрофии и гипоксии [5–7].

В родах у девочек-подростков чаще, чем в общей популяции, имеют место травмы мягких родовых путей, аномалии родовой деятельности, кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах, плотное прикрепление плаценты, преждевременная отслойка плаценты. Преждевременные роды у юных матерей по сравнению с женщинами оптимального репродуктивного периода происходят в 2 раза чаще [8, 9], однако необходимость в оперативном родоразрешении возникает реже, чем у взрослых [8, 10].

Незрелость адаптационных возможностей подросткового организма, психоэмоциональная лабильность, низкий индекс их здоровья определяют высокий риск развития осложнений со стороны плода и новорожденного, общая частота которых достигает 60–90% [11]. Возраст матери менее 15 лет имеет очень большое значение и обусловливает недоношенность и низкий вес ребенка при рождении [12, 13]. Ранняя неонатальная смертность среди детей юных первородящих вдвое выше, чем среди детей от матерей в возрасте 25–29 лет [14, 15].

Цель исследования — изучить особенности течения беременности, родов и послеродового периода, состояние новорожденных у юных первородящих и определить акушерские и перинатальные осложнения, типичные для изучаемой когорты матерей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Массив данных для статистической обработки был сформирован путем копирования из первичной документации и методом анкетирования. Исследование проводилось на базе родильного дома № 25 при ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова (заместитель главного врача по акушерству и гинекологии — Оленева М.А.) и родильного дома при ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана (заместитель главного врача по акушерству и гинекологии — Есипова Л.Н.). Исследование проходило в 2010–2016 гг.

Основную группу составили 388 юных первородящих в возрасте 13–18 лет. В группу контроля вошли 416 женщин оптимального репродуктивного возраста (20–29 лет), родившие в этих же акушерских стационарах в это же время, равные по паритету (p > 0,05).

В обеих группах проводились комплексные клинические, лабораторные, инструментальные исследования, предусмотренные Приказом Минздрава РФ № 572н и Медико-экономическими стандартами РФ.

Статистическая обработка полученных данных проведена с использованием программы Statistica v.6.0 (Statsoft Inc., США) путем корреляционного и многофакторного анализа. Различия считали статистически значимыми при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Средний возраст беременных основной группы составил 17,1 ± 1,0 года, беременных контрольной группы — 26,5 ± 2,5 года (р < 0,05).

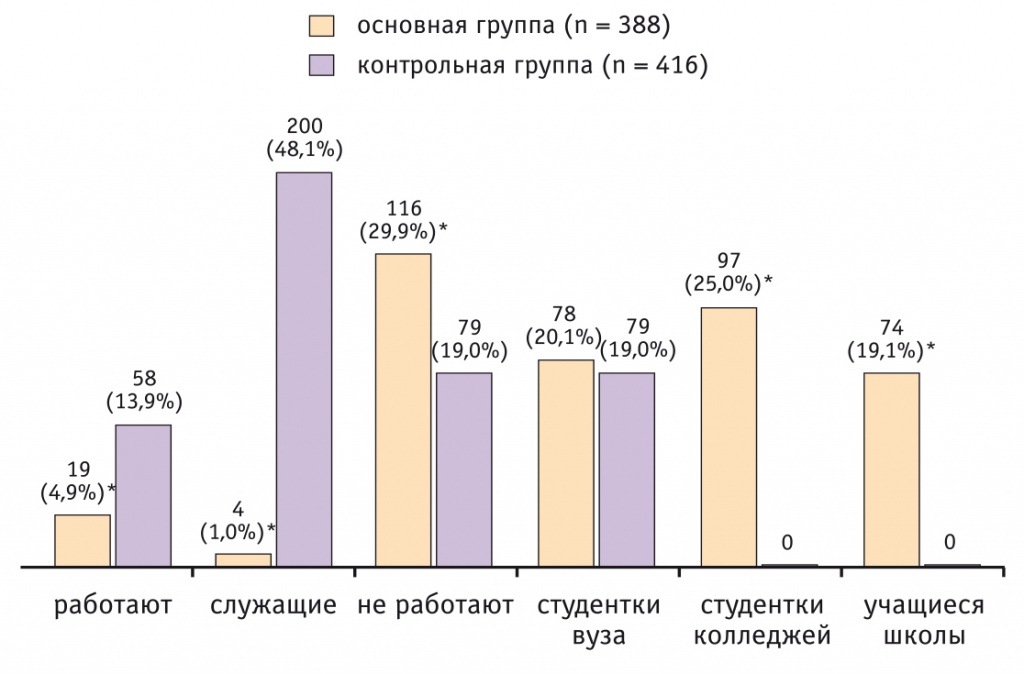

В группе юных беременных было значимо больше студенток колледжей и учащихся школ, значимо меньше служащих и рабочих (во всех случаях p < 0,05) (рис. 1).

Рис. 1. Социальное положение беременных основной и контрольной групп.

* Здесь и далее в рисунках и таблицах: отличия от контрольной группы статистически значимы (p < 0,05)

В зарегистрированном браке находились 170 (43,8%) женщин основной группы и 325 (78,2%) контрольной (p < 0,05), в незарегистрированном — 179 (46,1%) юных женщин и 78 (18,7%) взрослых (p < 0,05), одинокими считали себя 39 (10,1%) девочек-подростков и 13 (3,1%) женщин оптимального репродуктивного возраста (p < 0,05).

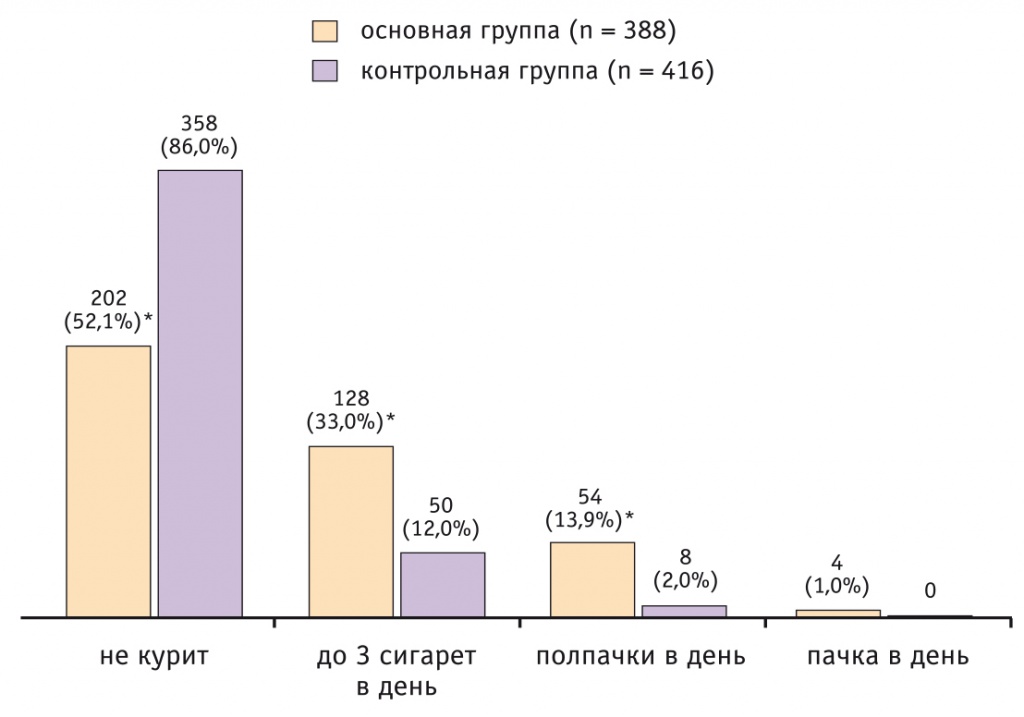

Анализ распространенности вредных привычек показал, что юные беременные курили чаще (рис. 2).

Рис. 2. Распространенность курения в основной и контрольной группах

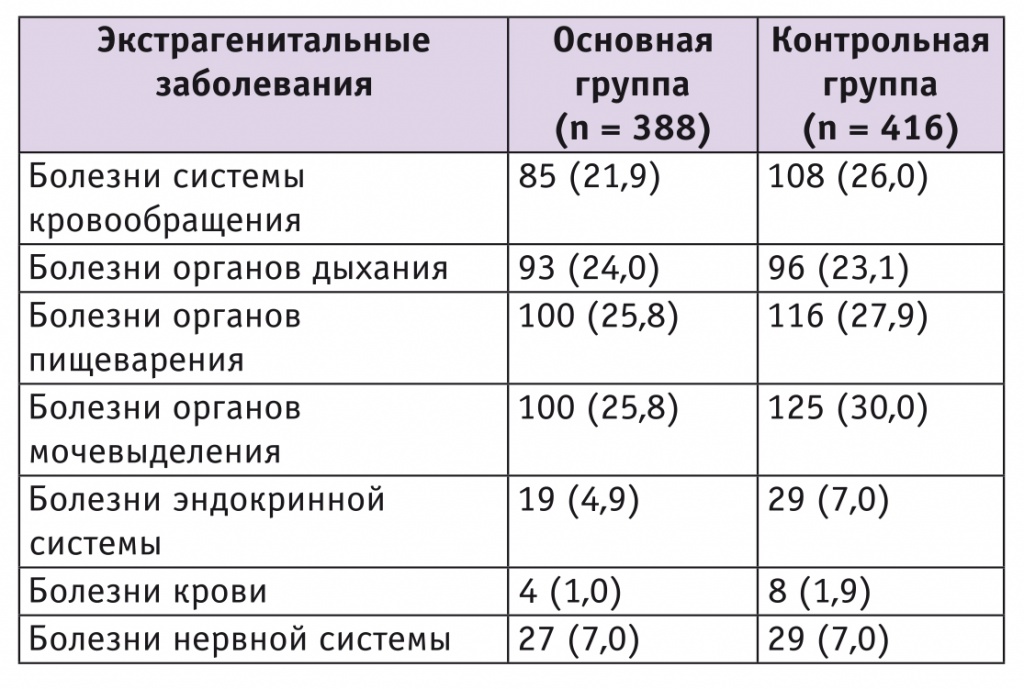

Узкий таз встречался у 140 (36,0%) участниц основной группы и у 58 (14,0%) контрольной, что в 2,6 раза реже (p < 0,05), экстрагенитальные заболевания обнаруживались у 217 (56,0%) пациенток основной группы и у 241 (58,0%) женщины контрольной (p > 0,05), при анализе структуры экстрагенитальной патологии статистически значимая разница между группами не обнаружена (табл. 1).

Таблица 1

Структура соматической патологии у женщин основной и контрольной групп, n (%)

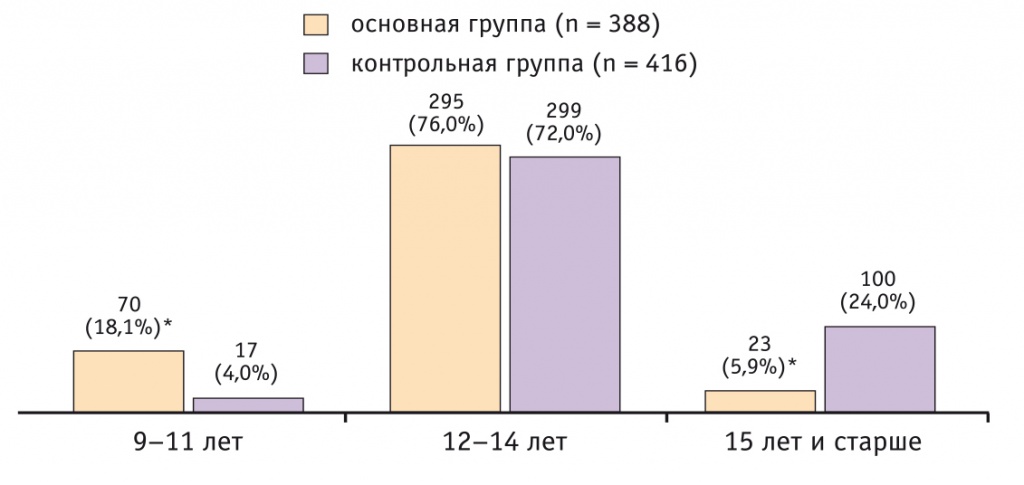

Средний возраст первой менструации в группе юных женщин составил 12,6 ± 1,3 года, в группе женщин 20–29 лет — 13,5 ± 1,5 года (p < 0,05) (рис. 3).

Рис. 3. Возраст менархе в основной и контрольных группах, годы

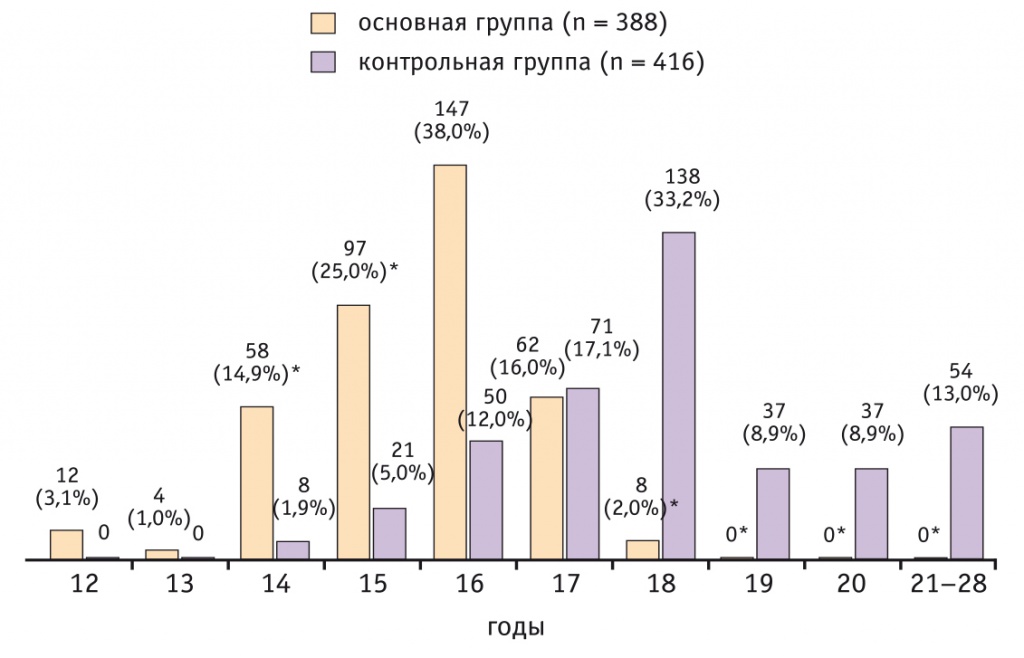

Средний возраст начала половой жизни в основной группе составил 15,5 ± 1,1 года, в контрольной — 18,3 ± 2,9 года (p < 0,01) (рис. 4).

Рис. 4. Возраст начала половой жизни в основной и контрольной группах, годы

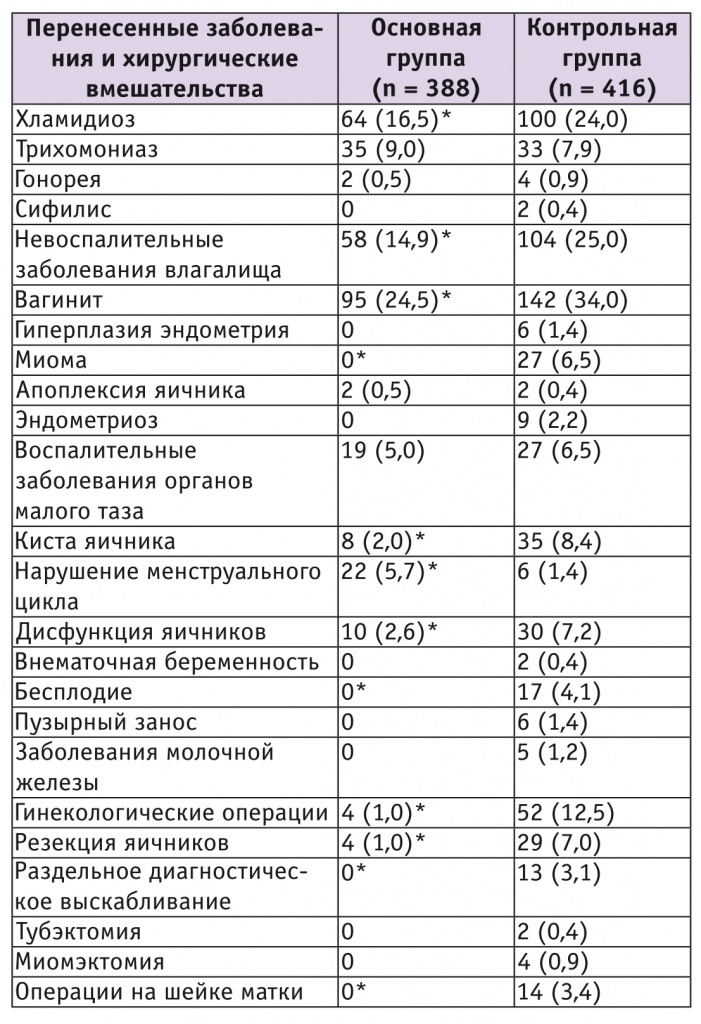

При изучении распространенности гинекологических болезней более отягощенной оказалась группа женщин оптимального репродуктивного возраста (76,0% против 38,0%, p < 0,05). Вместе с тем по показателю расстройств менструации лидировали юные женщины (5,7% у юных против 1,4% у взрослых женщин, p < 0,05) (табл. 2).

Таблица 2

Структура гинекологических заболеваний у женщин основной и контрольной групп, n (%)

Оценка контрацептивной активности показала, что только 221 (57,0%) женщина основной группы предохранялась от беременности против 370 (89,0%) в контрольной группе (p < 0,05). Презервативом пользовались 150 (67,9%) девочек-подростков и 174 (47,0%) взрослые женщины, прерванный половой акт применяли 53 (24,0%) юные родильницы и 59 (15,9%) женщин 20–29 лет, физиологический способ контрацепции — 3 (1,3%) и 26 (7,1%) соответственно, КОК принимали 13 (5,9%) юных женщин и 100 (27,0%) оптимального репродуктивного возраста (для всех случаев p < 0,05). На использование ВМК в анамнезе указали 2 (0,9%) юных и 11 (3,0%) взрослых родильниц (p > 0,05).

В исследование были включены только женщины с первыми предстоящими родами. Аборт ранее перенесли 26 (6,7%) участниц основной и 48 (11,5%) контрольной группы (p < 0,05).

Выкидыши в анамнезе были у 43 (11,1%) женщин основной группы и 58 (14,0%) контрольной (p > 0,05), неразвивающаяся беременность — у 33 (8,6%) и 81 (19,5%) (p < 0,05). Внематочная беременность была у 17 (4,4%) взрослых участниц, в основной группе такие случаи отсутствовали (p > 0,05).

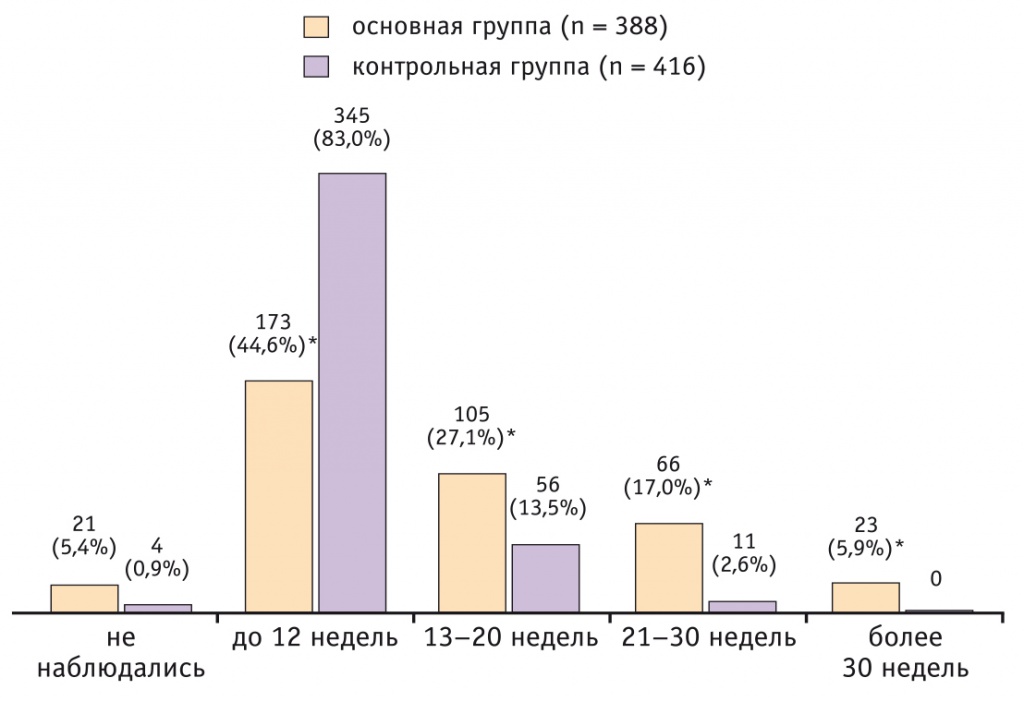

При анализе охвата диспансерным наблюдением по беременности и родам выявлено, что в сроки до 12 недель беременности были взяты на учет только 173 (44,6%) юные беременные и 345 (83,0%) взрослых женщин (p < 0,05). Средний срок постановки на учет в группе юных матерей составил 15,4 ± 7,9 недели, у женщин оптимального репродуктивного возраста — 9,9 ± 3,2 недели (p < 0,01) (рис. 5).

Рис. 5. Сроки постановки на учет по беременности

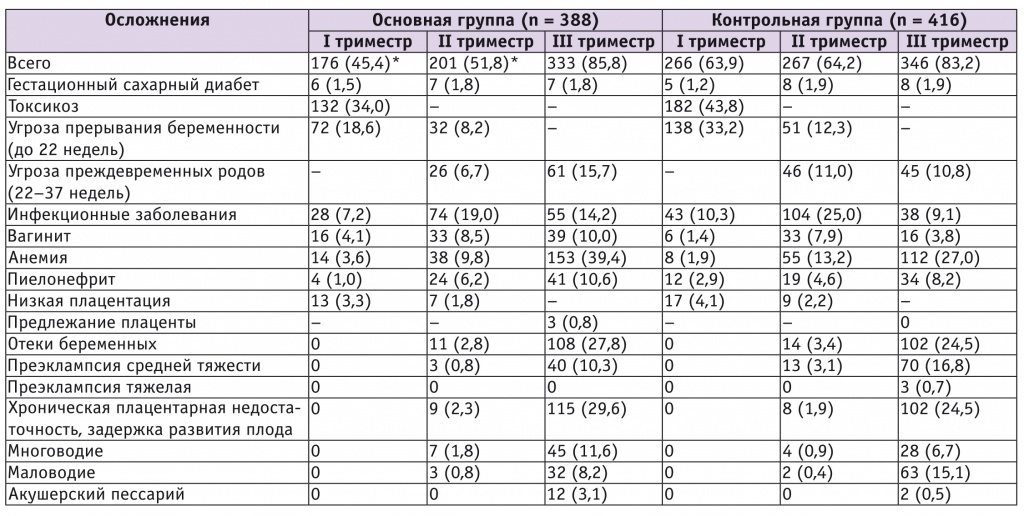

В I и II триместре беременности в основной группе выявлено меньше осложнений, чем в контрольной (соответственно 45,4% и 51,8% против 63,9% и 64,2%, для обоих показателей p < 0,05). В III триместре частота осложнений беременности у юных женщин немного больше таковой у взрослых (85,8% против 83,2%, p > 0,05) (табл. 3).

Таблица 3

Структура осложнений беременности у женщин основной и контрольной групп, n (%)

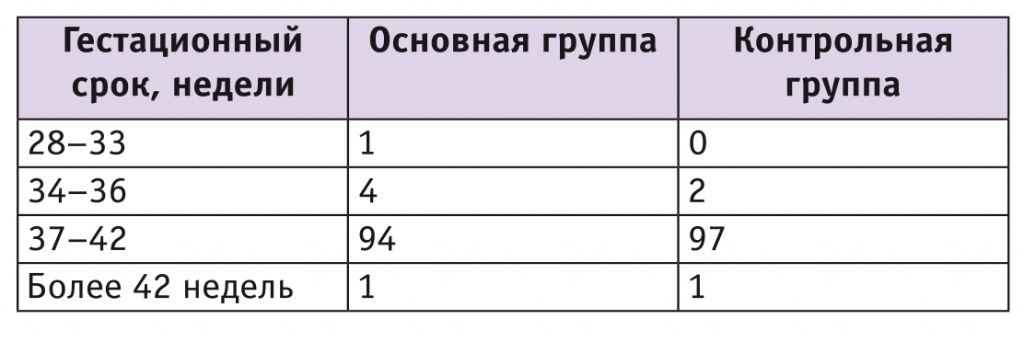

Согласно полученным данным, 365 (94,0%) беременностей у юных женщин завершилась срочными родами, у 20–29-летних этот показатель составил 404 (97,0%) (p > 0,05). Преждевременно родились 19 (5,0%) детей у юных мам, у взрослых — 8 (2,0%), запоздалые роды случились у 4 (1,0%) участниц как в основной, так и в контрольной группе (p > 0,05).

Средняя продолжительность родов у юных составила 8,7 ± 2,5 часа, у женщин оптимального репродуктивного возраста — 9,6 ± 2,8 часа (p < 0,01). Длительность первого периода родов у пациенток основной группы — 8,1 ± 2,5 часа, в контрольной — 8,9 ± 2,8 часа, длительность второго периода — соответственно 23,2 ± 7,0 мин против 24,9 ± 9,6 мин, третьего периода — 8,4 ± 4,8 мин против 9,3 ± 4,9 мин (для всех случаев p < 0,01). Таким образом, у юных женщин наблюдалась значимо меньшая продолжительность родового акта.

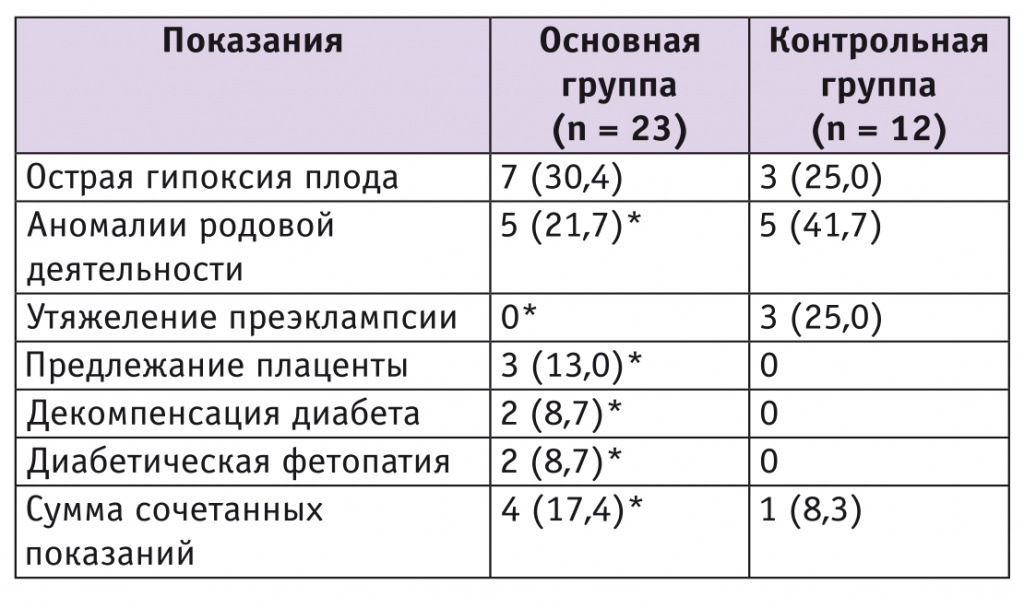

Самопроизвольные роды произошли у 365 (94,0%) юных участниц и у 404 (97,0%) женщин 20–29 лет (p > 0,05). Кесарево сечение (табл. 4) произвели у 23 (6,0%) девочек-подростков и у 12 (2,9%) взрослых (p > 0,05), при этом доля экстренного оперативного родоразрешения среди женщин основной группы составила 78,0%, среди женщин контрольной — 92,0% (p < 0,05).

Таблица 4

Показания к операции кесарева сечения у женщин основной и контрольной групп, n (%)

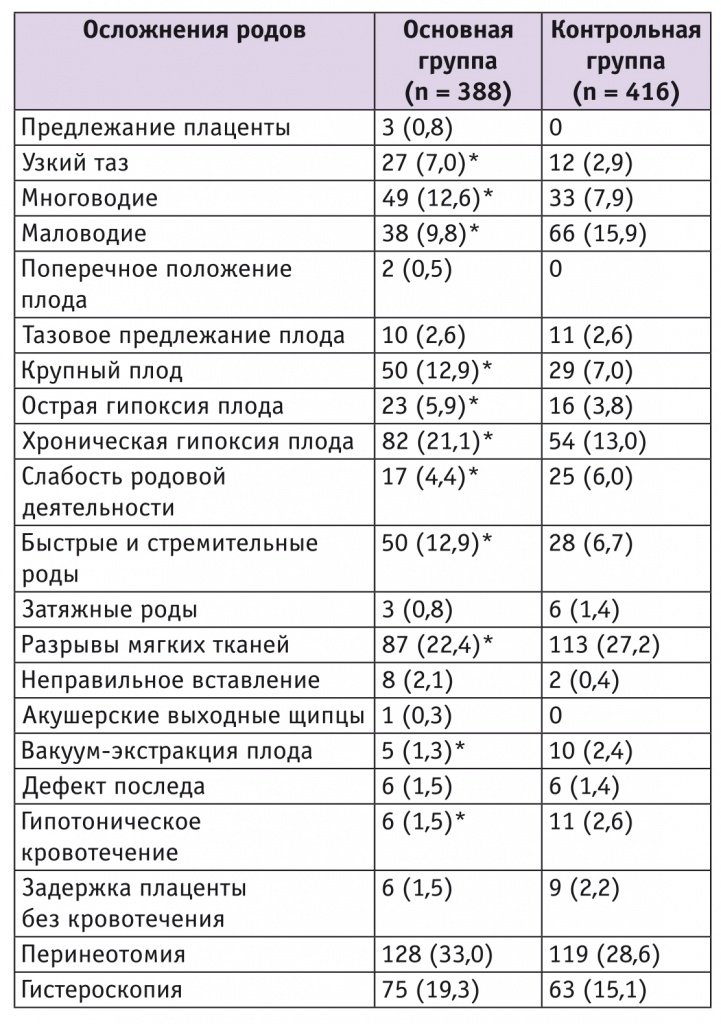

Быстрые и стремительные роды у юных женщин происходили почти в 2 раза чаще, чем у женщин 20–29 лет: 12,9% против 6,7% (p < 0,05), затяжные роды — у 0,8% и 1,4% соответственно (p > 0,05).

У участниц основной группы значимо чаще, чем контрольной, имели место хроническая и острая гипоксия плода, много- и маловодие, крупный плод, узкий таз (табл. 5).

Таблица 5

Структура и частота осложнений родов у женщин основной и контрольной групп, n (%)

Согласно нашему исследованию, отмечалось статистически незначимое, но все же некоторое увеличение числа преждевременных родов у юных женщин (табл. 6).

Таблица 6

Структура родов по гестационному сроку в основной и контрольной группах, %

Средняя масса тела новорожденных в основной группе составила 3349,5 ± 469,4 г, в группе контроля — 3416,5 ± 407,1 г (p < 0,01). Маловесные дети (масса тела — менее 2500 г) у девочек-подростков рождались почти в 6 раз чаще, чем у женщин оптимального репродуктивного возраста (4,0% против 0,7% соответственно, p < 0,05). Средняя длина тела новорожденных у матерей-подростков — 51,3 ± 2,54 см, у женщин 20–29 лет — 51,7 ± 2,2 см (р < 0,05).

Средняя оценка новорожденных по шкале Апгар на первую минуту жизни в группе юных матерей составила 7,9 ± 0,6 балла, в группе матерей оптимального репродуктивного возраста — 8,0 ± 0,5 балла (р < 0,05).

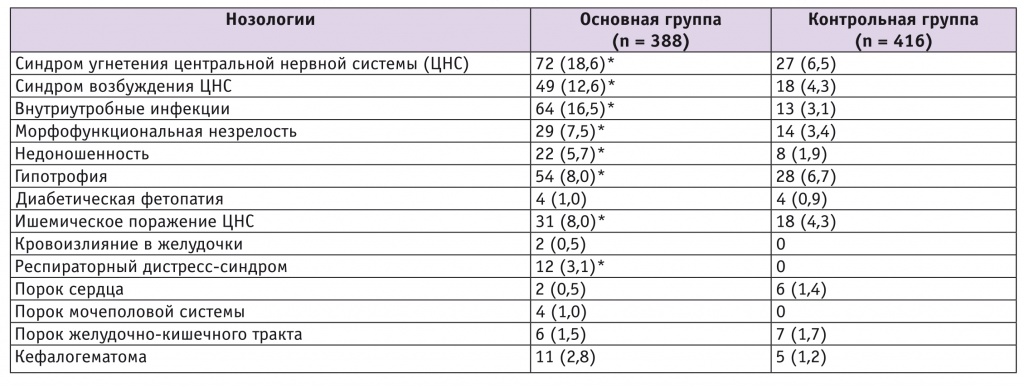

Общая заболеваемость новорожденных, по данным нашего исследования, составила 42,0% в основной группе и 22,0% в контрольной (р < 0,05). Выписаны домой 94,3% новорожденных от юных мам и 97,0% от взрослых женщин, переведены в больницы 5,4% детей пациенток основной группы и 3,0% контрольной (р > 0,05). В группе юных женщин был неблагоприятный исход родов — 1 (0,3%) ребенок умер после домашних родов. В контрольной группе случаев ранней неонатальной смерти не было (р > 0,05) (табл. 7).

Таблица 7

Заболеваемость новорожденных матерей основной и контрольной групп, n (%)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Юные беременные имеют более раннее менархе, сексуально более активны, для них характерны низкая контрацептивная активность, более высокая частота расстройств менструации (р < 0,001). Они меньше отягощены гинекологическими заболеваниями и менее подвержены оперативным вмешательствам на органах репродуктивной системы, включая прерывание беременности (р < 0,001). Среди осложнений беременности у матерей-подростков преобладают анемия, угроза прерывания беременности, угроза преждевременных родов, быстрые и стремительные роды, многоводие, узкий таз. Биологическая незрелость организма матерей-подростков предопределяет неблагоприятные перинатальные исходы, такие как маловесность, более низкие баллы по шкале Апгар.