В последнее время все больше внимания уделяется цитокинам, участвующим в межклеточных и межсистемных взаимодействиях, дифференцировке и функциональной направленности активности клеток, а также в других процессах. К общим свойствам цитокинов, объединяющим их в единую самостоятельную систему регуляции, относятся индуцибельный характер синтеза и саморегуляция их продукции, отсутствие антигенной специфичности и взаимозаменяемость биологического действия [1].

В период гестации отмечается значительная модификация цитокиновой сети [2]. Тесно связанные между собой представители этого класса низкомолекулярных индуцибельных белков активно продуцируются клетками в ответ на действие различных факторов и образуют единую структурно-функциональную систему, в составе которой координированно регулируется действие отдельных ее компонентов [3]. Синтез цитокинов в биологических жидкостях может изменяться при различных функциональных и патологических состояниях.

К числу наиболее важных цитокинов относятся провоспалительные интерлейкины (ИЛ-1 β, ИЛ-12, ИЛ-6) и ФНО-α. ФНО-α, в свою очередь, индуцирует синтез ИЛ-1 β и ИЛ-6 и обладает уникальной способностью саморегуляции по принципу обратной связи с ИЛ-10. Особый интерес представляет ИЛ-6 в связи с его разнообразными эффектами и участием в регуляции функций эндокринной системы и обмена веществ [4].

Одним из наиболее важных противовоспалительных интерлейкинов считают ИЛ-10, продукция которого может подавляться другим интерлейкином — ИЛ-12 [5, 6].

Интерлейкины являются непременными составляющими всех биологических жидкостей организма, в том числе и околоплодных вод.

Содержание цитокинов в околоплодной среде, а также в сыворотке крови отражает состояние цитокинового баланса в гестационных тканях [7], поэтому определение их уровней имеет высокую информативную ценность для суждения о течении беременности и внутриутробного развития плода. Имеющиеся в литературе сведения об изменении цитокинового статуса в биологической системе «мать — плацента — плод» при разных осложнениях гестации и преждевременном ее прерывании весьма противоречивы [8].

В настоящее время не вызывает сомнений, что преждевременные роды — следствие не одной, а многих причин, приводящих к несвоевременному усилению маточной активности, которая, в свою очередь, регулируется суммированным действием различных биоактивных компонентов. При этом снижение продукции одного из ее ингибиторов или повышение продукции стимуляторов может обусловить преждевременную контрактильную активность миометрия и привести к прерыванию беременности [9].

В связи с вышеизложенным целью настоящей работы стало изучение продукции цитокинов околоплодных вод, сыворотки крови при физиологической и осложненной беременности и их влияния на развитие преждевременных родов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В проспективное открытое сравнительное исследование включены 118 беременных в возрасте 20–28 лет, проходившие обследование в 2015–2017 гг. на базе клинических подразделений Научно-исследовательского института акушерства и педиатрии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России (руководитель — д. м. н., проф. А.А. Лебеденко) и подписавшие информированное согласие на расширенный протокол исследования. Нами составлены две группы: в контрольную вошли 70 женщин с физиологическим течением беременности и родов, в основную — 48 женщин, беременность у которых закончилась преждевременными родами в сроке 35–37 недель и протекала на фоне плацентарной недостаточности.

Диагноз плацентарной недостаточности у беременных этой группы был поставлен на основании клинико-лабораторного обследования, включающего ультразвуковые, кардиотокографические, гормональные исследования и биохимическое определение в сыворотке крови специфического плацентарного изофермента глутаматдегидрогеназы [10].

Критериями включения в исследование служили возраст от 18 до 28 лет, первая, одноплодная беременность с физиологическим течением или осложнившаяся плацентарной недостаточностью и завершившаяся преждевременными родами.

Критерии исключения: повторнобеременные, повторнородящие; беременные с врожденными пороками развития, в том числе с аномалиями строения мочеполовой системы, а также с врожденными пороками развития и хромосомными аномалиями у плода; с декомпенсированными формами экстрагенитальной и эндокринной патологии; беременные после программ ВРТ; отказавшиеся от участия в исследовании.

Материалом для исследования в обеих группах служили околоплодные воды и сыворотка крови, взятые в родах при соблюдении холодового режима, в которых определяли уровни ФНО-α, ИЛ-10, ИЛ-6, ИЛ-12 и ИЛ-1 β методом иммуноферментного анализа, используя коммерческие наборы (R&D systems, США).

Cтатистическую обработку данных осуществляли с помощью лицензионного пакета программ Statistica (версия 5.1) фирмы StatSoft Inc. Однородность дисперсий оценивали по критерию Фишера. Для оценки статистической значимости различий между сравниваемыми группами использовали критерий Стьюдента и непараметрический критерий Манна — Уитни. Статистически значимыми считались различия при р < 0,05. Для измерения степени связи между изученными показателями рассчитывали коэффициент корреляции (r) по методу Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Клинический анализ показал, что беременные женщины были сопоставимы по возрасту, соматическому и гинекологическому статусу. В становлении и характере менструальной функции у данных женщин не отмечались нарушения менструального цикла до наступления настоящей беременности. Среди экстрагенитальных заболеваний чаще всего встречались нарушения функционирования ЖКТ (58,1%), а также болезни мочевыделительной системы (23,6%) и системы крови (12,9%). Заболевания ЖКТ были представлены в основном гастритом и гастродуоденитом, заболевания мочевыделительной системы — циститами и пиелонефритами, заболевания сердечно-сосудистой системы — хронической венозной недостаточностью.

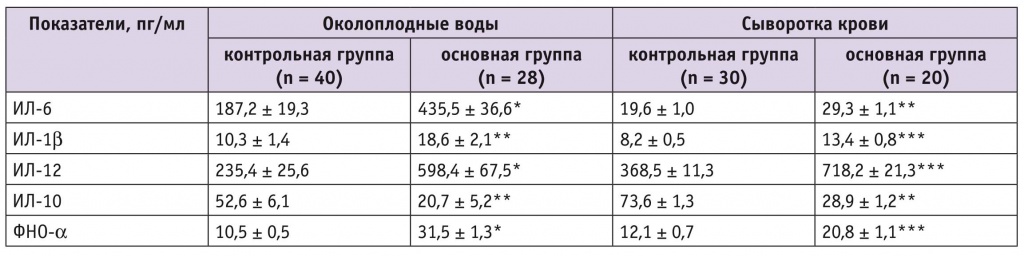

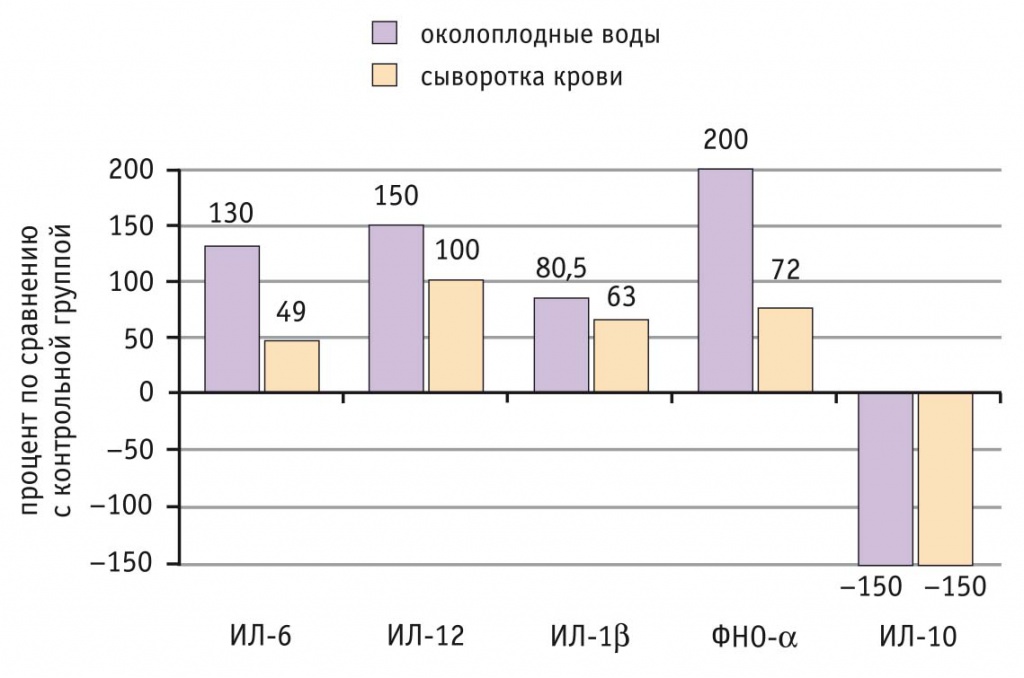

Полученные результаты исследования продукции цитокинов в околоплодных водах и сыворотке крови матери представлены в таблице и на рисунке.

Таблица

Содержание цитокинов в околоплодных водах и сыворотке крови женщин при физиологической беременности и преждевременных родах, М ± m

Примечания.

1. Отличия от показателей при физиологической беременности статистически значимы: (*) — р < 0,001; (**) — р < 0,05; (***) — р < 0,01.

2. Здесь и в рисунке: ИЛ — интерлейкин, ФНО — фактор некроза опухоли.

Рис. Изменение содержания цитокинов в околоплодных водах и сыворотке крови женщин при преждевременных родах (в процентах по сравнению с контрольной группой)

Из таблицы видно, что наиболее высокий уровень при физиологической беременности характерен для ИЛ-12, как в околоплодных водах, так и в сыворотке крови. Затем в убывающем порядке следуют концентрации в околоплодных водах ИЛ-6, ФНО-α, ИЛ-10 и ИЛ-1 β.

Следует отметить, что в сыворотке крови содержание ИЛ-6 значительно ниже по сравнению с таковым в околоплодных водах (его уровень снижен примерно в 10 раз), что, по-видимому, подтверждает роль плодовых источников в формировании состава околоплодных вод. Уровень ИЛ-10 в сыворотке крови по сравнению с амниотической жидкостью был больше в 1,4 раза.

Выявленные данные, очевидно, связаны с повышающимися потребностями плода к концу беременности и необходимостью подготовки к родовой деятельности.

В околоплодных водах при преждевременных родах наиболее сильно были повышены уровни ФНО-α (в 3 раза), ИЛ-12 (в 2,5 раза) и ИЛ-6 (в 2,3 раза) (для всех показателей р < 0,001) по сравнению с физиологической беременностью. Напротив, концентрация ИЛ-10 резко уменьшается, как в околоплодных водах, так и в сыворотке крови у женщин основной группы, в среднем в 2,5 раза (р < 0,05).

Усиление продукции ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-12,ИЛ-1 β и снижение таковой ИЛ-10 в околоплодных водах женщин с преждевременными родами нарушает баланс в меж- и внутриклеточной цитокиновой сети и, очевидно, сказывается на многих биохимических процессах, происходящих во всей системе «мать — плацента — плод».

Продукция сывороточных цитокинов имела однонаправленную динамику у женщин с преждевременными родами, но менее выраженную, чем в околоплодных водах. Более существенно увеличились по сравнению с показателями при физиологических родах уровни ИЛ-12 (в 2 раза), ФНО-α (в 1,7 раза) и ИЛ-1 β (в 1,6 раза) (для всех показателей р < 0,01), незначительно изменился уровень ИЛ-6 в сыворотке крови (в 1,5 раза, р < 0,05). Как указывалось выше, концентрация ИЛ-10 была уменьшена в 2,5 раза как в околоплодных водах, так и в сыворотке крови в группе женщин с преждевременными родами.

ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что осложненная беременность протекает на фоне нарушенной продукции провоспалительных и противовоспалительных цитокинов. Рассматривая механизмы модификации цитокиновой регуляции при угрожающем прерывании беременности, необходимо учитывать их соотношение (баланс или дисбаланс).

Известно, что рост концентраций провоспалительных цитокинов и снижение содержания противовоспалительных способствуют развитию клеточной гипоксии и так называемого окислительного стресса [11, 12], что, несомненно, имеет отрицательные последствия, прежде всего для развивающегося плода. Значительные изменения обнаружены в уровнях сывороточных интерлейкинов при беременности при угрозе ее прерывания в III триместре.

Следует отметить, что основной противовоспалительный цитокин ИЛ-10 способствует генерации регуляторных Т-клеток с супрессорной активностью (Тh-2 клеток), которые определяют состояние иммунологической толерантности плода, а снижение генерации Т-клеток приводит к срыву последней и сопровождает прерывание беременности [13]. Уменьшение продукции ИЛ-10, очевидно, угнетает протекторное действие, направленное на поддержание гомеостаза системы «мать — плацента — плод» и пролонгирование беременности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные позволяют высказать предположение об участии исследованных цитокинов в развитии процессов клеточной дезинтеграции при преждевременных родах. При этом значимую роль играют изменения их содержания в околоплодных водах, косвенно указывающие на плодовое происхождение регистрируемых изменений и на влияние плода на инициацию родов.