В Алтайском крае показатель аномальной плацентации (центрального предлежания плаценты) составил в 2014 г. 2,56‰, в 2015 г. — 3,15‰, в 2016 г. — 3,8‰ [2].

Врастание плаценты сочетается с ее предлежанием в 75–90% случаев, что, в свою очередь, ведет к повышению риска кровотечения, зачастую массивного [3–5].

В связи с этим выделение группы риска врастания плаценты при рубце на матке имеет большое значение, поскольку может способствовать своевременной диагностике данного осложнения, госпитализации пациентки в стационар третьего уровня и выбору оптимальной технологии в процессе оперативного родоразрешения.

Цель исследования: выявить факторы риска врастания плаценты при наличии рубца на матке после кесарева сечения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведен ретроспективный анализ клинико-анамнестических параметров, течения и исхода беременности у выбранных методом целенаправленной выборки 75 женщин (I группа) с рубцом на матке после кесарева сечения и врастанием плаценты (период наблюдения — с 2012 по 2017 год). У всех пациенток врастание плаценты было подтверждено методом гистологического исследования: placenta accreta выявлена у 29 женщин, placenta increta — у 44 и placenta percreta — у 2 пациенток.

Группу сравнения (II группу) составили 150 женщин с рубцом на матке, не имевшие данного осложнения. Участницы ее подбирались методом случайной выборки среди женщин, родоразрешенных в КГБУЗ «Перинатальный центр (клинический) Алтайского края» в течение 2016–2017 гг. Проведен анализ клинико-анамнестических параметров, особенностей течения беременности, данных ультразвукового и клинико-лабораторного исследования.

Статистическую обработку результатов проводили с использованием компьютерной программы MedCalc 9.1.0.1. Результаты работы представлены в виде значений M (средняя арифметическая величина) ± σ (среднее квадратичное отклонение). Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимали ≤ 0,05.

Оценка факторов риска врастания плаценты при рубце на матке была основана на анализе более 50 потенциальных предикторов и проводилась с помощью программы MedCalc 9.1.0.1 посредством составления четырехпольных таблиц сопряженности, где одним из факторов был случай врастания плаценты. Эффект воздействия каждого конкретного фактора оценивался по величине ОР или ОШ. Для демонстрации силы связи вычисляли 95%-ный ДИ для ОР и ОШ. Для количественной оценки значения исследуемого признака, увеличивающего вероятность врастания плаценты, были использованы весы Байеса на основе определения отношения правдоподобия.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

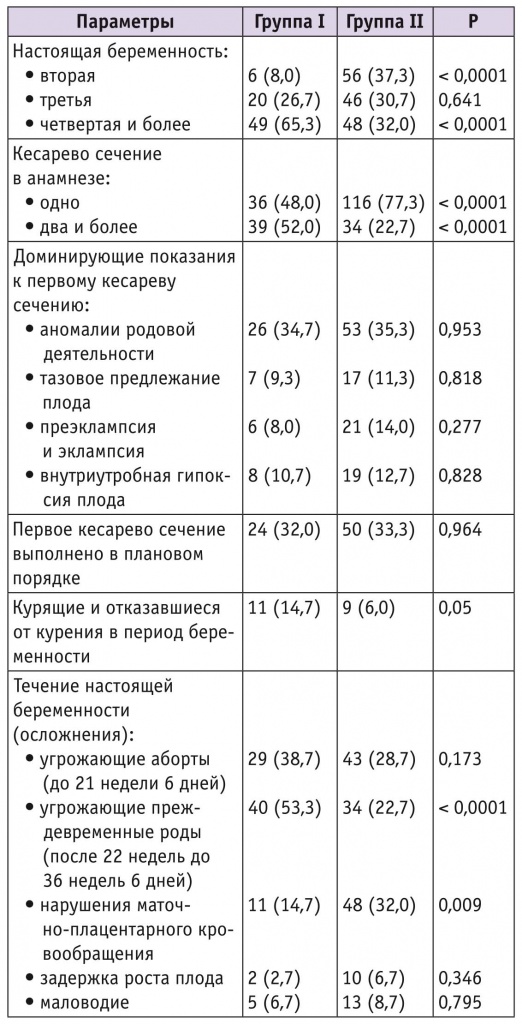

Большинство женщин находились в оптимальном репродуктивном возрасте, но в I группе преобладали женщины в возрасте от 31 года до 35 лет (40,0%), а в группе сравнения удельный вес данной возрастной категории составил 26,0% (p = 0,046). Во II группе преобладали беременные в возрасте до 30 лет (55,3%), в то время как в I группе в данном возрасте находились 40,0% беременных от общего числа (p = 0,043). Средний возраст беременных I группы составил 32,4 ± 4,3 года, II группы — 30,6 ± 4,6 года (p = 0,004). Характеристики участниц представлены в таблице 1.

Таблица 1

Характеристики участниц исследования, n (%)

Осложненное течение послеоперационного периода (субинволюция матки, лохиометра, послеродовой эндометрит, инфекция послеоперационной раны) наблюдалось у 11 (14,7%) пациенток I группы и у 2 (1,3%) женщин II группы (p = 0,0002).

Интергестационный интервал после предшествующего кесарева сечения составил от 1 года до 18 лет (в среднем 6,0 ± 4,5 года в I группе и 5,5 ± 3,5 года во II группе, p = 0,404), интервал до 2 лет был у 18 (24,0%) и 20 (13,3%) участниц (p = 0,067), из них интервал менее 1 года имел место у 6 (8,0%) женщин I группы и одной (0,7%) беременной II группы (p = 0,011). Интергестационный период от 3 до 5 лет наблюдался у 26 женщин I группы (34,7%) и у 66 беременных II группы (44,0%, p = 0,233), более 5 лет — у 31 (41,3%) и у 64 (42,7%) пациенток соответственно (p = 0,954).

Анамнез, отягощенный искусственными и/или самопроизвольными абортами, имел место у 54 (72,0%) пациенток I группы и 90 (60,0%) II группы (p = 0,105). Удельный вес женщин с одним случаем прерывания беременности в анамнезе составил 23 (30,6%) в I группе и 55 (36,7%) во II группе (p = 0,458), с двумя случаями — 14 (18,7%) и 23 (15,3%) (p = 0,647), с тремя и более — 17 (22,7%) и 12 (8,0%) в I и II группах соответственно (p = 0,0039). В целом различные гинекологические инструментальные вмешательства (в том числе лечебно-диагностические) перед наступлением настоящей беременности проведены у 20 (26,7%) пациенток с врастанием плаценты и у 38 (25,3%) женщин, не имевших данного осложнения (p = 0,946).

Отличием репродуктивного здоровья женщин с врастанием плаценты являлся более высокий удельный вес хронических инфекционно-воспалительных заболеваний гениталий в анамнезе: у 24 (32,0%) участниц I группы против 17 (11,3%) II группы (p = 0,0003). Гормонально-зависимые заболевания (миома матки, эндометриоз, нарушения менструальной функции) в сравниваемых группах наблюдались с сопоставимой частотой (18,7% и 11,3%, p = 0,222).

Анализ соматической отягощенности показал тенденцию к увеличению удельного веса хронических инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыводящих путей в группе женщин с врастанием плаценты (32,0% против 23,3%, p = 0,279), тогда как хронические заболевания ЛОР-органов и органов дыхания (12,0% и 9,3%, p = 0,691), прегравидарное ожирение (22,7% и 20,7%, p = 0,863) и хроническая АГ (8,0% и 11,3%, p = 0,591) регистрировались в группах сравнения с примерно одинаковой частотой.

Отличительной особенностью женщин I группы являлась более высокая частота отдельных проявлений синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани (согласно критериям Т.Ю. Смольновой и соавт., 2003) [6, 7], в частности пролапс митрального клапана имели 10 (13,3%) пациенток I группы и 4 (2,7%) женщины II группы (p = 0,005). Варикозная болезнь вен нижних конечностей имела место у 13 (17,3%) беременных I группы и 20 (13,3%) II группы (p = 0,548). Нефроптоз был у 5 (6,7%) женщин с врастанием плаценты и у 3 (2,0%) беременных без данного осложнения (p = 0,158). Сочетание двух-трех и более признаков данного синдрома наблюдалось у 38 (50,7%) пациенток с врастанием плаценты и у 47 (31,3%) из группы сравнения (p = 0,007). Общее количество женщин с отдельными проявлениями синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани в I группе составило 45 (60,0%), во II группе — 68 (45,3%, p = 0,05).

Женщин, курящих и отказавшихся от курения в период беременности, в I группе было значительно больше, чем во II группе.

Таким образом, в рамках нашего исследования выявлен ряд социальных и клинико-анамнестических особенностей женщин с рубцом на матке и врастанием плаценты: возраст, особенности их акушерского паритета и акушерско-гинекологического анамнеза.

При анализе течения беременности отмечено, что удельный вес угрожающих абортов в группах сравнения был сопоставимым, тогда как угрожающие преждевременные роды регистрировались в группе женщин с врастанием плаценты значительно чаще. Анемия выявлена в сравниваемых группах со сходной частотой (у 37,3% женщин I группы и у 32,7% во II группе, p = 0,592). Закономерно, что все женщины I группы были родоразрешены в сроке до 37 недель (в группе сравнения частота преждевременных родов составила 9,3%, p < 0,0001).

В то же время ряд гестационных осложнений не был характерен для женщин с врастанием плаценты: умеренная преэклампсия (2,7% и 11,3%, p = 0,05) и плацентарная дисфункция с гемодинамическими нарушениями в системе «мать — плацента — плод», по результатам доплерометрии, во II и III триместрах беременности наблюдались чаще у беременных II группы (18,7% и 36,7%, р = 0,009). Задержка роста плода и маловодие по результатам УЗИ регистрировались в группах сравнения со схожей частотой.

Результаты ультразвуковой плацентографии в 32–34 недели позволили установить, что локализация плаценты по передней (передне-боковой) стенке матки имела место у 57 (76,0%) женщин I группы и у 74 (49,3%) беременных II группы (p = 0,0002), по задней (задне-боковой) стенке — у 15 (20,0%) и у 76 (50,7%) пациенток соответственно (p < 0,0001). У 3 (4,0%) участниц I группы было центральное предлежание плаценты.

Более подробный анализ локализации плаценты у женщин I группы показал, что полное предлежание плаценты имело место у 41 (54,7%) пациентки, неполное предлежание — у 12 (16,0%), низкая плацентация — у 22 (29,3%). Во II группе полное предлежание плаценты зарегистрировано у 3 (2,0%) беременных (p < 0,0001), неполное предлежание — у 2 (1,3%) (p = 0,0001), низкая плацентация — у 9 (6,0%) (p < 0,0001), у остальных 136 (90,7%) плацента лоцировалась в теле матки.

В настоящее время исследование уровней гормонов плодово-плацентарного происхождения широко используется для пренатального скрининга врожденных пороков развития плода (ВПР). Однако внедрение в широкую практику количественного определения сывороточного уровня хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) и ассоциированного с беременностью протеина А (РАРР-А) создает также возможность выявления нарушений, создающих потенциальную угрозу развития гестационных осложнений при отсутствии ВПР (в рамках нашего исследования ВПР не зарегистрированы). После количественного определения сывороточных концентраций ХГЧ и РАРР-А, проведенного в рамках стандартного обследования в сроки беременности от 11 до 14 недель, для удобства интерпретации результатов использовался показатель МоМ (multiply of median — умножение медианы). Крайними (нормативными) значениями считали 0,5 и 2,0 МоМ.

Результаты исследования, предпринятого у 45 беременных I группы и 80 женщин II группы, позволили установить практически одинаковый удельный вес аномальных параметров концентрации ХГЧ. Концентрация белка более 2 МоМ зарегистрирована у 9 (20,0%) беременных I группы и у 13 (16,3%) II группы (p = 0,782), менее 0,5 МоМ — у 5 (11,1%) и 8 (10,0%) женщин соответственно (p = 0,911). В то же время при исследовании сывороточного уровня РАРР-A (n = 35 в I группе и n = 80 во II группе) установлено увеличение удельного веса женщин с концентрацией белка более 2 МоМ в группе с врастанием плаценты: 11 (31,4%) против 8 (10,0%) во II группе (p = 0,010). Средние показатели данного маркера составили 4,19 ± 3,09 мМЕ/мл в I группе и 3,03 ± 2,09 мкг/мл во II группе (p = 0,025).

Таким образом, проведенное исследование позволило выделить ряд факторов риска врастания плаценты при наличии рубца на матке. Наиболее значимыми факторами являлись расположение плаценты на передней стенке матки (ОР = 2,27; 95%-ный ДИ: 1,44–3,59, p = 0,0005) и полное предлежание плаценты (ОР = 4,96; 95%-ный ДИ: 3,62–6,78, p < 0,0001). Полученные данные полностью согласуются с результатами исследований других авторов [8].

Согласно нашим наблюдениям, любой вариант предлежания плаценты в III триместре беременности существенно увеличивал риск ее врастания (ОР = 6,93; 95%-ный ДИ: 4,66–10,32, p < 0,0001). Низкая плацентация также значительно повышала риск (ОР = 2,59; 95%-ный ДИ: 1,88–3,58, p < 0,0001). Однако приведенные данные касаются ультразвуковой диагностики в III триместре беременности, тогда как группы риска необходимо выделять в более ранние сроки гестации для проведения расширенного обследования и адекватной маршрутизации пациенток в специализированные стационары.

Результаты ультразвуковой плацентографии в сроки 18–21 неделя беременности показали, что полное предлежание плаценты имело место у 55 (73,3%) женщин I группы и у 3 (2,0%) пациенток II группы (p < 0,0001), неполное предлежание плаценты — у 17 (22,7%) и 8 (5,3%) (p = 0,0002). Низкая плацентация, напротив, чаще наблюдалась у пациенток группы сравнения: 3 (4,0%) беременных I группы и 37 (24,7%) II группы (p = 0,0003). У остальных 102 женщин II группы зарегистрировано нормальное расположение плаценты (в теле матки).

Эпидемиологическая оценка риска врастания плаценты показала, что ее предлежание (как полное, так и неполное) во II триместре максимально увеличивает риск данного осложнения (ОР = 46,1; 95%-ный ДИ: 15,02–141,6, p < 0,0001). В большей степени риск возрастал при полном предлежании плаценты (ОР = 7,92; 95%-ный ДИ: 5,22–11,99, p < 0,0001) в сравнении с неполным (ОР = 2,35; 95%-ный ДИ: 1,66–3,31, p < 0,0001).

Таким образом, женщин с кесаревым сечением в анамнезе и предлежанием плаценты во II триместре необходимо относить к группе высокого риска врастания плаценты. В то же время, с нашей точки зрения, риск данного осложнения необходимо оценивать в более ранние сроки беременности с учетом ряда клинико-анамнестических параметров, результатов биохимического и ультразвукового обследования в 12–14 недель гестации для проведения расширенного антенатального мониторинга.

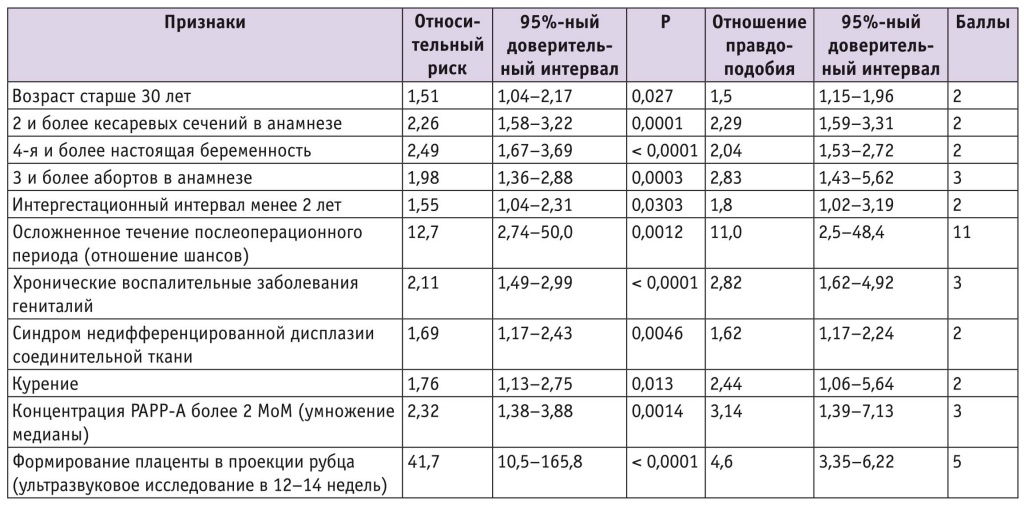

Полученные нами данные свидетельствуют, что ряд клинико-анамнестических факторов оказывает существенное влияние на риск врастания плаценты при наличии рубца на матке (табл. 2). Риск этого осложнения возрастал в 1,5 раза у женщин старше 30 лет и в 2 раза у женщин, имевших в анамнезе 2 и более кесаревых сечения. Установлены 2 фактора, связанных с акушерским паритетом и анамнезом: 4-я и более настоящая беременность (увеличивала риск в 2,5 раза) и наличие 3 и более абортов (как самопроизвольных, так и искусственных) в анамнезе (возрастание риска в 2 раза.) Достоверная сопряженность данного осложнения установлена с интергестационным интервалом менее 2 лет (риск возрастал в 1,5 раза) и осложненным течением послеоперационного периода (ОШ = 12,7; 95%-ный ДИ: 2,74–50,0, p = 0,0012).

Таблица 2

Шкала оценки риска врастания плаценты у женщин с рубцом на матке в 12–14 недель гестации

Выявлено, что риск врастания плаценты при наличии рубца на матке в значительной степени ассоциирован с хроническими инфекционно-воспалительными заболеваниями гениталий (ОР = 2,11). Полученные данные также свидетельствуют, что курение и даже отказ от него в период беременности могут увеличивать риск этого осложнения в 1,76 раза.

Анализ соматических заболеваний показал возрастание риска при наличии у пациентки признаков синдрома недифференцированной дисплазии соединительной ткани (в 1,7 раза). Результаты УЗИ в сроки 12–14 недель беременности установили формирование плаценты в проекции рубца у 73 пациенток I группы (97,3%) и у 32 женщин II группы (21,3%, p < 0,0001), ОР врастания плаценты при наличии данного признака возрастал многократно.

Определение информативности клинических факторов риска, дополненных лабораторными и ультразвуковыми маркерами состояния фетоплацентарной системы в сроки беременности 12–14 недель, позволило разработать оценочно-прогностическую шкалу риска врастания плаценты (см. табл. 2), основанную на определении отношения правдоподобия. Были учтены все статистически значимые факторы, приводящие к увеличению риска данного осложнения. Средний показатель в I группе женщин составил 12,0 ± 4,0 балла (95%-ный ДИ: 11,1–12,9), во II группе — 4,2 ± 3,0 балла (95%-ный ДИ: 3,6–4,6), 95%-ный ДИ по результатам t-теста — 6,9–8,8 балла (p < 0,0001). Количество баллов 9 и более при сроке беременности 12–14 недель позволяет отнести пациентку с рубцом на матке к группе высокого риска врастания плаценты. Шкала риска, основанная на оценке клинических факторов и результатах стандартного обследования в ранние сроки беременности, имела приемлемые характеристики клинической информативности: чувствительность теста составила 85,3%, специфичность — 90,0%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Достоверная оценка факторов риска врастания плаценты и выделение группы пациенток для проведения углубленного мониторинга возможны в ранние сроки гестации на основании изучения клинико-анамнестических данных и результатов биохимического и ультразвукового скриниг-обследования беременных.