ВВЕДЕНИЕ

Атопический дерматит (АтД) — хроническое воспалительное заболевание кожи, нередко имеющее тенденцию к прогрессирующему, рецидивирующему течению[1–4]. Заболевание встречается как у детей, так у взрослых людей[2, 5]. В большинстве случаев его рассматривают как патологию, свойственную детскому возрасту.

Дебют АтД происходит на первом году жизни более чем у 50% детей с этим заболеванием, до 5 лет — у 85%[2, 6]. В основном наблюдается легкое и среднетяжелое течение болезни. Частота тяжелых прогрессирующих форм составляет примерно 5%. С возрастом у пациентов, у которых сохраняются симптомы АтД, тяжелые формы встречаются чаще[3, 4]. По результатам ряда исследований, распространенность АтД у взрослых людей варьирует от 10 до 25%[3, 5].

АтД — заболевание с непрерывно рецидивирующим течением, когда после улучшения состояния больного на фоне успешного лечения вновь может возникнуть обострение, которое нередко невозможно предупредить. С возрастом АтД способен прогрессировать, обострения могут быть более продолжительными и хуже поддаваться лечению. Практически у каждого второго взрослого или каждого третьего ребенка с АтД наблюдается среднетяжелое или тяжелое течение[7].

Известно, что с увеличением продолжительности заболевания более тяжелое течение АтД встречается чаще. Вследствие этого купирование воспалительного процесса занимает больше времени.

Несмотря на риск развития тяжелых форм, при данном заболевании возможно и внезапное выздоровление, которое наступает у 70% пациентов после годовалого возраста, у остальных ремиссия может случиться в первые 5 лет жизни. У 40–70% детей, имевших АтД в младенческом возрасте, спонтанная ремиссия наступает до 12 лет[6]. Иногда после достаточно продолжительной ремиссии симптомы болезни могут рецидивировать уже во взрослом возрасте. По данным ряда исследований, показатели распространенности АтД в детстве составляют 10–50% против 12% во взрослой популяции[5, 8].

В силу волнообразного течения заболевания и трудностей сохранения ремиссии пациенты постоянно находятся в группе риска очередного обострения или прогрессирования болезни даже после проведенного успешного лечения[9]. Из-за частых обострений АтД, особенно при тяжелом течении, возникают трудности при выборе одежды. Длительный зуд и видимые изменения на коже сказываются на психоэмоциональном статусе пациентов. Из-за мучительного зуда, самого значимого симптома АтД[10], и нарушения сна значительно снижается качество жизни больного и всей его семьи. У больных отмечают склонность к депрессивным и тревожным расстройствам[3].

Определенный вклад в формирование АтД вносит наследственная предрасположенность[8]. Так, риск развития АтД у ребенка выше, если у одного или обоих родителей уже есть аллергическое заболевание[11, 12].

Цель данного исследования — определить факторы риска развития прогрессирующего течения АтД у детей и подростков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В 2020–2022 гг. в Университетской детской клинической больнице Сеченовского Университета проведен анализ распространенности и тяжести течения разных клинико-морфологических форм АтД у пациентов, наблюдающихся в лечебно-диагностическом отделении Сеченовского центра материнства и детства. В исследовании приняли участие 89 пациентов с АтД в возрасте от 2 месяцев до 17 лет, средний возраст — 4,83 года (95% ДИ: 0,2–16), мальчиков и девочек было примерно поровну: 46 (52%) и 43 (48%) соответственно.

Диагноз верифицировали по критериям Hanifin и Rajkа (1980)[5], проанализированы распространенность, локализация местного воспалительного процесса и интенсивность зуда. Степень тяжести обострения оценивалась в баллах по шкале SCORAD: эритема, отек/папула, корки/мокнутие, экскориации, лихенизация, сухость кожи, нарушение сна и выраженность зуда. Течение АтД считалось легким при 0–30 баллах, среднетяжелым — 30–60 баллах, тяжелым — выше 60 баллов. Анализировали также семейный анамнез детей, длительность грудного вскармливания и возраст дебюта заболевания.

Полученные результаты обработаны методами вариационной статистики в пакете Excel Microsoft и программах Statistica 6.0, WINSTAT 4.3 и SPSS v15.0 с использованием статистических непараметрических критериев, не зависящих от характера распределения, — точного метода Фишера и критерия χ2, а также традиционно применяемого в биомедицинских исследованиях t-критерия Стьюдента для нормально распределенных переменных. Различия считали статистически значимыми при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Больных с эритематосквамозной (ЭрС) формой АтД было больше, чем с ЭрС с лихенизацией (ЭрСЛ) и лихеноидной (Л) формами: 44 (49,4%), 28 (31,5%) и 17 (19,1%) соответственно (p < 0,05). Средний возраст оказался самым низким при ЭрС форме — 2,85 ± 2,8 года, самым высоким — при Л форме: 6,9 ± 4,3 года (p < 0,05), средний возраст больных с ЭрСЛ — 5,13 ± 4,5 года, что нередко соответствовало продолжительности болезни, так как у 82 (92,1%) больных был ранний дебют АтД.

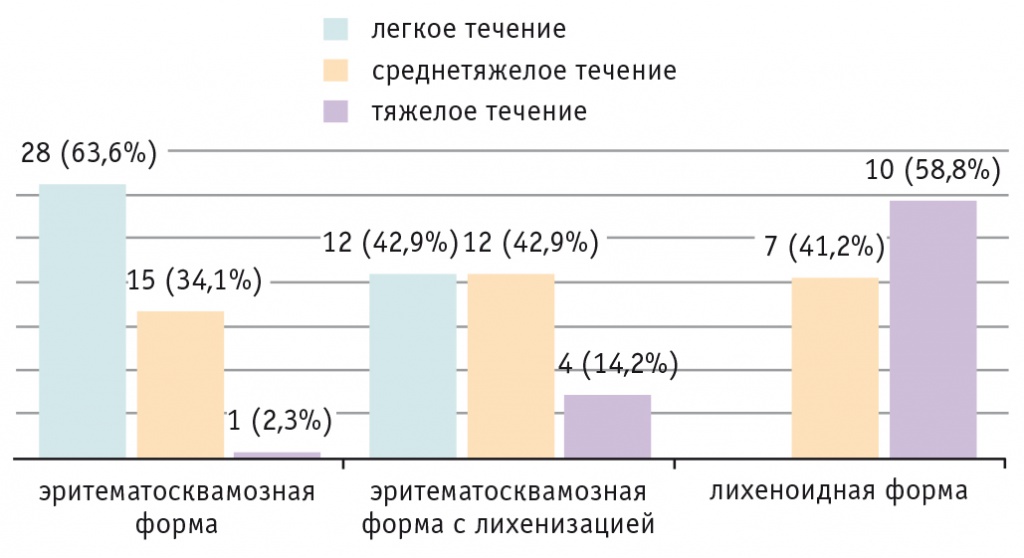

Прогрессирующее течение с развитием среднетяжелых и тяжелых форм АтД отмечено более чем в 50% случаев (p < 0,05) (рис. 1). В большинстве случаев врачам было трудно перевести АтД в состояние клинической ремиссии на фоне лечения из-за выраженности воспалительного процесса, о чем свидетельствовали высокие показатели SCORAD, максимальные при Л форме (p < 0,05): при ЭрС форме средний показатель составил 25,9 балла, при ЭрСЛ — 35,2, при Л — 66,8.

Рис. 1. Распределение больных по тяжести течения и клинико-морфологическим формам атопического дерматита

Тяжелое течение болезни в основном наблюдалось у детей с Л клинико-морфологической формой, легкое — с ЭрС (см. рис. 1).

При прогрессирующем течении АтД на кожном покрове значимо чаще обнаруживались лихеноидные элементы, характеризующие хроническую фазу локального воспаления (χ2 = 4,2, что меньше χ2 (0,05, 2) = 5,99).

В нашем исследовании больные с АтД чаще были в семье первыми детьми (n = 64, 71,9%), дебют АтД чаще всего приходился на первое полугодие жизни. В большинстве случаев АтД начинался в первые 6 месяцев жизни. Наши данные согласуются с опубликованными результатами западных исследований, в которых отмечали, что дебют АтД наиболее часто приходится на 1-й год жизни ребенка[13].

У детей с тяжелым течением АтД первые симптомы болезни возникали раньше, чем у пациентов с легким и среднетяжелым течением. При прогрессирующем тяжелом течении заболевания 12 (80%) детей заболели в первые 4 месяца жизни, у 27 (67,5%) детей с легким и у 14 (41,2%) со среднетяжелым течением дебют произошел после 6 месяцев жизни (р < 0,05).

При анализе наследственной отягощенности установлено, что тяжелое течение АтД имеет место у детей с семейным анамнезом по аллергическим заболеваниям со стороны матери. При легком течении такой анамнез был в 11 (27,5%), при среднетяжелом — в 12 (35,3%), при тяжелом — в 8 (53,3%) случаях (p < 0,05). Наши данные совпадают с результатами другого исследования, в котором показано, что, если АтД страдал родственник ребенка по линии матери, дебют заболевания у него происходил в более раннем возрасте, а сам дерматит протекал тяжелее[14].

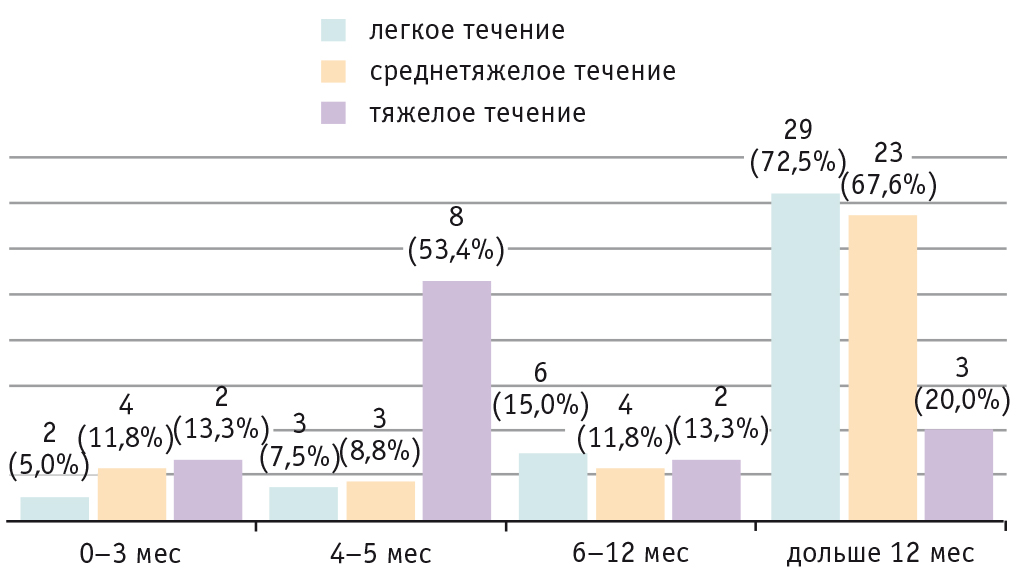

Частота угрозы прерывания беременности оказалась выше в группе детей со среднетяжелым течением болезни, чем при тяжелом: 9 (26,5%) против 2 (13,3%) (χ2 = 4,1, что меньше χ2 (0,05, 2) = 5,99). Дети дольше находились на грудном вскармливании при легком и среднетяжелом течении: 29 (72,5%) и 23 (67,6%) соответственно получали его дольше года (рис. 2), у большинства детей с тяжелыми формами АтД грудное вскармливание продолжалось не более 6 месяцев.

Рис. 2. Продолжительность грудного вскармливания у детей с атопическим дерматитом

Наступление или сохранение ремиссии АтД напрямую связывают со своевременной верификацией диагноза и выбором адекватной наружной и системной терапии. Пациенты с АтД нередко имеют сопутствующие аллергические заболевания, такие как бронхиальная астма, поллиноз и пищевая аллергия[3]. Однако у 40% больных АтД может отсутствовать подтвержденная IgE-обусловленная сенсибилизация[15].

С 2001 г. Европейская академия аллергологии и клинической иммунологии и Всемирная аллергологическая организация предложили разделять АтД на внешний и внутренний типы, протекающие с аллергией и без нее[16, 17]. Иногда специалисты называют АтД экземой без указания «атопическая», подчеркивая, что ряд пациентов не имеют атопии. В настоящее время немногие специалисты используют данный термин[18].

Возникновение новых симптомов аллергических заболеваний при атопическом марше может быть связано с чрескожной сенсибилизацией. Нередко АтД сопровождается пищевой аллергией с присоединением впоследствии сезонного аллергического ринита и аллергической бронхиальной астмой[8, 19].

При анализе факторов, влияющих на формирование АтД, эксперты предложили две гипотезы развития этого заболевания — «изнутри наружу» и «снаружи внутрь», что соответствует «внутреннему» и «внешнему» типам болезни. Ведущую роль в появлении симптомов болезни играет кожный барьер, когда дефицит филаггрина приводит к повышенным потерям воды и, при внешнем типе, к развитию чрескожной сенсибилизации организма[3].

В последнее время гипотеза сенсибилизации организма вследствие нарушения целостности кожного покрова с повышенным риском проникновения во внутреннюю среду чужеродных белков признана ведущей. На фоне существующего воспалительного процесса дополнительный контакт с аллергенами усугубляет течение кожного синдрома, приводя к возникновению тяжелой формы АтД[20].

Одновременно с нарушением соотношения структурных белков кожного барьера меняется строение липидов кожи, что еще больше усугубляет нарушения, ведущие к повышенной проницаемости кожного барьера с последующим развитием патологического иммунного ответа[8].

При оценке наличия сопутствующей патологии мы обращали внимание на более частое сочетание АтД с сезонным аллергическим ринитом и более редкое — с бронхиальной астмой: 42 (47,2%) против 18 (20,2%) (p < 0,05). Большинство детей с ЭрС и Л формами страдали только АтД без знаков сенсибилизации и без выявленной сопутствующей аллергической патологии. Их можно отнести к пациентам с внутренним типом АтД (табл.). Сезонным аллергическим ринитом в основном страдали дети с ЭрСЛ (p < 0,05).

Таблица

Наличие сочетания атопического дерматита с другой аллергической патологией, n (%)

* Отличия от детей с эритематосквамозной и лихеноидной формами статистически значимы (р < 0,05).

На течение АтД может влиять колонизация кожи условно-патогенной флорой[21]. На кожном покрове пациентов с АтД выявляют рост Staphylococcus аureus. В очагах воспалительного процесса он встречается в 30–100% случаев[22, 23]. Известно, что S. aureus способен значимо снижать экспрессию антимикробных пептидов, блокируя контроль роста и размножения бактерии со стороны врожденного иммунитета[24].

В нашем исследовании не было детей с текущей пиодермией. При этом в анамнезе значительно чаще родители отмечали наличие вторичного инфицирования при тяжелых формах АтД, чем при среднетяжелых и легких вариантах течения болезни (4 (22%), 3 (9%) и 1 (2%) соответственно).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Атопический дерматит — распространенное заболевание у детей с хроническим течением и частыми рецидивами. Риск развития прогрессирующего течения болезни выше у детей с наследственной отягощенностью по материнской линии, ранним дебютом болезни на фоне непродолжительного грудного вскармливания. Некоторые дети имеют клинические проявления атопического марша, в основном диагностируется сезонный аллергический ринит, реже — бронхиальная астма.

Поступила: 18.08.2022

Принята к публикации: 22.09.2022