В здравоохранении Российской Федерации ориентация на реальную клиническую практику способствует активному внедрению информационных технологий и повышению результативности лечения различных заболеваний. Одним из инструментов являются регистры, которые показали высокую эффективность в решении большого количества организационных и исследовательских вопросов. Возможности регистра пациентов с определенной нозологией позволяют собрать информацию о безопасности лекарств, о клинической эффективности подобранной терапии, а также проанализировать результаты применения различных схем лечения.

Кроме того, регистры пациентов становятся источниками проспективных фармакоэкономических данных, например, таких как добавленные годы жизни, субъективная оценка качества жизни пациентов, эффективность использования ресурсов здравоохранения. Возможность длительного ведения регистра помогает оценить отдаленные результаты дорогостоящей терапии, что принципиально отличает регистр от клинических исследований. С позиции эпидемиологии регистр больных трактуется следующим образом: региональный регистр — это проспективное обсервационное (наблюдательное) когортное исследование пациентов с конкретной болезнью, определенным фактором риска или одинаковым клиническим состоянием[1, 2].

Один из федеральных проектов, регламентированный Приказом МЗ РФ № 727 «Об органе, осуществляющем ведение Федерального регистра больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей», положил начало разработке федеральных регистров. Сейчас в системе здравоохранения Российской Федерации функционируют регистры различного уровня: Регистр онкологических больных, Регистр больных сахарным диабетом, — нормированные приказами Министерства здравоохранения РФ.

Таким образом, предпосылкой для масштабного развития регистров пациентов с различными нозологиями является их практическая необходимость. Примером регионального регистра пациентов служит Регистр пациентов с рассеянным склерозом, разработанный Республиканским клинико-диагностическим центром по демиелинизирующим заболеваниям Министерства здравоохранения Республики Татарстан.

Лидирующие позиции заболеваний бронхолегочной системы в структуре заболеваемости и смертности детей в Российской Федерации обусловливают необходимость создания регистра этих нозологий. Наше внимание будет сосредоточено на Региональном регистре бронхиальной астмы у детей Оренбургской области, так как статистика по бронхиальной астме в Оренбургской области остается неутешительной.

Во всем мире регистрируется рост ее распространенности не только у взрослых, но и у детей. В 2017 г. в России официально зарегистрированы 1 406 493 больных с бронхиальной астмой. Однако, по оценкам специалистов, их численность в 5–6 раз превышает данные официальной статистики и составляет приблизительно 10 млн. К 2025 г. ожидается увеличение числа таких пациентов приблизительно на 100 млн.

Бронхиальная астма была и остается актуальной медико-социальной проблемой, так как она поражает людей различных возрастных групп, увеличивает расходы бюджета здравоохранения и снижает качество жизни пациентов. Актуальность создания регистров пациентов с бронхиальной астмой обусловлена и тем, что имеются различия в подходах к их лекарственной обеспеченности[3, 4].

В марте 2016 г. на базе федеральных центров Российской Федерации при поддержке Российского респираторного общества, Союза педиатров России и Ассоциации аллергологов и клинических иммунологов было принято решение о запуске пилотной программы «Общероссийский регистр пациентов с тяжелой бронхиальной астмой» для регистрации взрослого и детского населения с этим заболеванием в России. Основные задачи пилотного проекта:

- контроль маршрутизации пациентов;

- контроль преемственности ведения больных при переходе из детской системы во взрослую;

- оценка контроля болезни.

Поставленные задачи при условии их корректного выполнения увеличат эффективность диагностики и лечения бронхиальной астмы, что повысит качество жизни больных[5, 6].

В Оренбургской области Региональный регистр пациентов с бронхиальной астмой был создан в 2017 г. Он включает в себя паспортные данные, клинический диагноз, тяжесть и степень контроля заболевания, частоту и тяжесть обострений, объем базисной терапии, наличие инвалидности, число дней госпитализации, количество обращений за скорой медицинской помощью и ряд других параметров[7, 8].

Цель исследования: анализ эффективности лечебно-профилактической помощи детям с бронхиальной астмой с помощью программы регионального регистра.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведен мониторинг эффективности лечебно-профилактической помощи детям Оренбургской области с верифицированным диагнозом бронхиальной астмы за 2017 и 2018 годы. Проанализированы гендерные показатели, тяжесть и уровень контроля заболевания, частота и тяжесть обострений, объем базисной терапии, наличие инвалидности, количество обращений за скорой медицинской помощью, обращений к педиатру и аллергологу. Исследование проводилось на базе Областного детского центра аллергологии и клинической иммунологии ГАУЗ «Оренбургская областная клиническая больница № 2» с применением компьютерной информационной технологии (Региональный регистр).

РЕЗУЛЬТАТЫ

За двухлетний период зарегистрировали примерно одинаковое количество пациентов с бронхиальной астмой разной степени тяжести (2166 и 2020 детей). При динамическом наблюдении в 2017–2018 гг. не выявили динамику в гендерных показателях: мальчиков было 1392 (64,3%) и 1309 (64,8%), девочек — 774 (35,7%) и 711 (35,2%) соответственно. Анализ показал, что улучшилась ранняя диагностика заболевания в Оренбургской области, т. к. в 2018 г. на 2,3% выросло количество пациентов с впервые выявленной бронхиальной астмой. Вместе с тем в сравнении с 2017 г. снизилось на 2,1% число детей-инвалидов с бронхиальной астмой, что, возможно, связано с правильной и своевременной коррекцией базисной терапии.

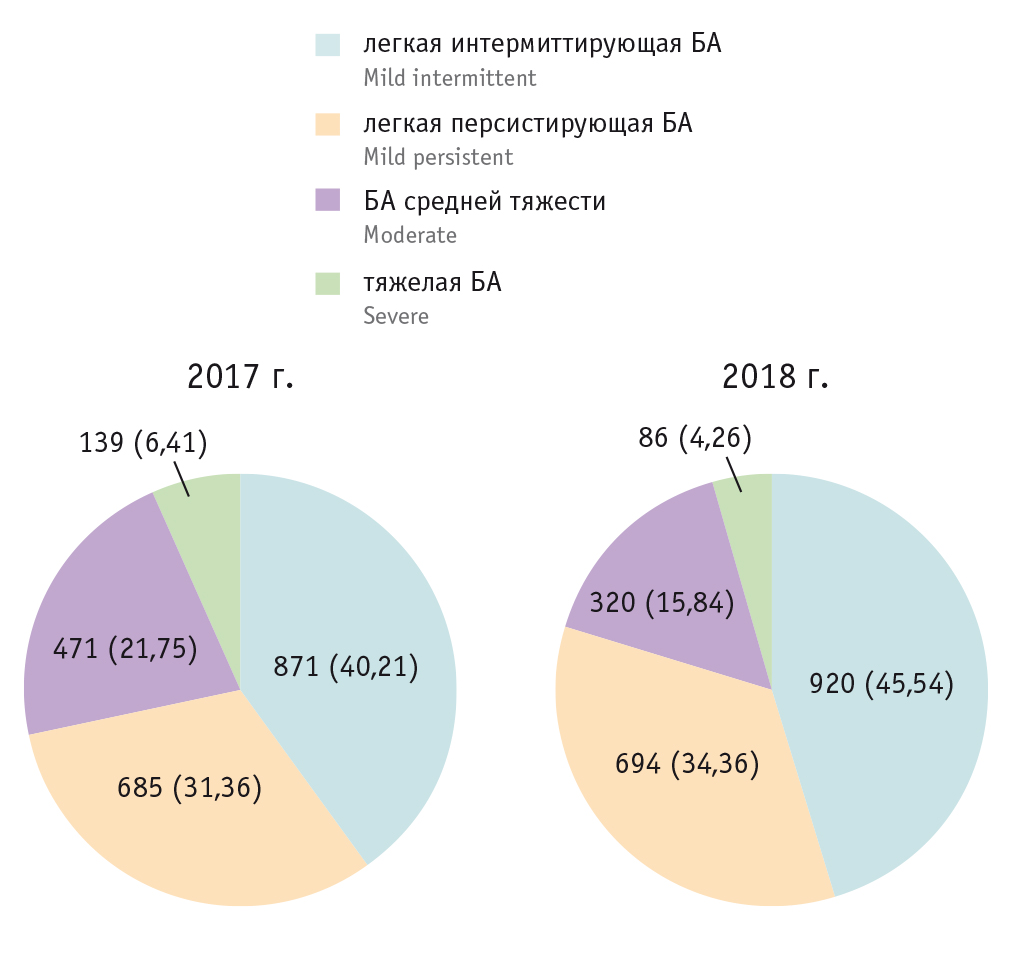

В 2018 г. доля детей с легкой интермиттирующей и персистирующей бронхиальной астмой увеличилась по сравнению с таковой в 2017 г., а доля детей с астмой средней тяжести уменьшилась (рис. 1).

Рис. 1. Распределение пациентов с бронхиальной астмой (БА) по степеням ее тяжести в 2017 и 2018 гг., n (%)

Отрицательной тенденцией стало снижение количества посещений аллерголога за два года. Так, в 2018 г. у аллерголога проконсультировались 385 (41,85%) детей с легкой интермиттирующей бронхиальной астмой, 337 (48,56%) с легкой персистирующей, 161 (50,31%) с астмой средней тяжести, 52 (60,47%) ребенка с тяжелой.

Педиатра в 2017 и 2018 гг. посетили 727 (83,47%) и 753 (81,85%) пациента с легкой интермиттирующей бронхиальной астмой соответственно, 602 (87,88%) и 633 (91,21%) с легкой персистирующей, 423 (89,8%) и 282 (88,13%) с астмой средней тяжести, 123 (91,8%) и 70 (90,9%) с тяжелой степенью заболевания. Эти данные свидетельствуют о том, что дети с бронхиальной астмой в основном наблюдались педиатром по месту жительства и редко посещали специалиста-аллерголога.

Пациентов, получавших базисную терапию более года, в 2017 г. было 357 (16,48%), в 2018 г. — 329 (16,29%).

По данным за 2017 г., достигли хорошего контроля заболевания 723 (83,01%) детей с легкой интермиттирующей бронхиальной астмой, 430 (62,77%) с легкой персистирующей, 176 (37,37%) с заболеванием средней тяжести, 1 (0,72%) человек с тяжелой астмой. В 2018 г. получены аналогичные результаты.

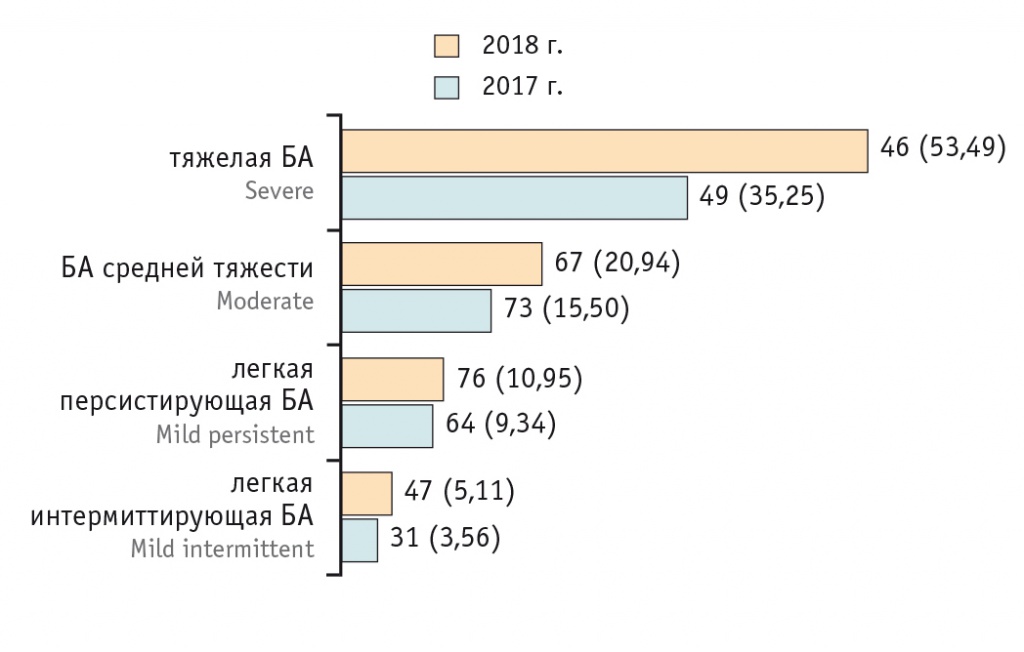

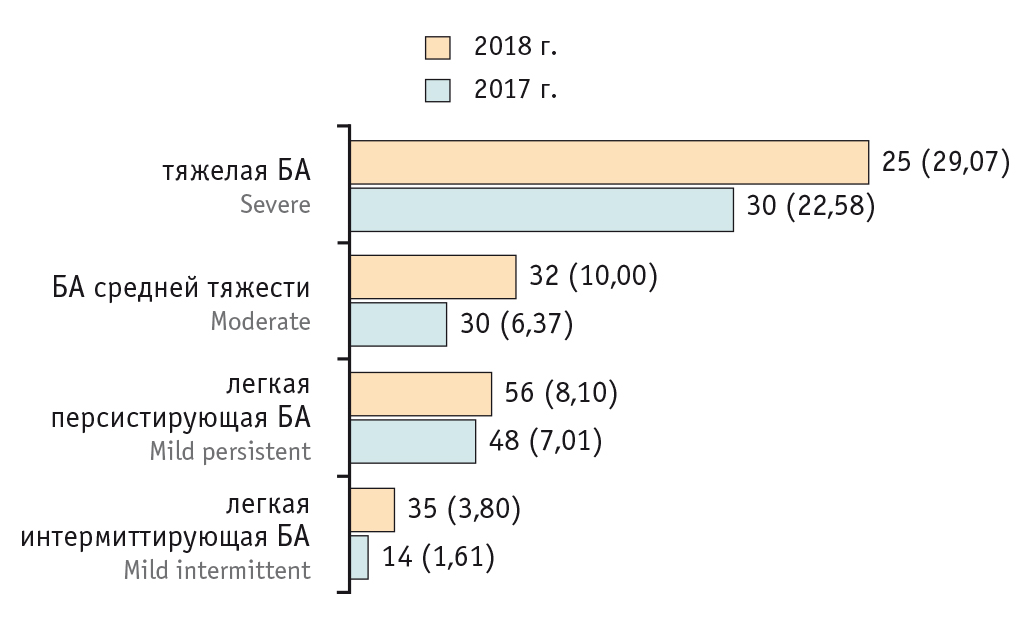

Стационарное лечение в условиях отделения пульмонологии Областного детского центра аллергологии и клинической иммунологии ГАУЗ «ООКБ № 2» в 2017 и 2018 гг. понадобилось преимущественно детям с бронхиальной астмой средней тяжести и тяжелой (рис. 2). В 2018 г. возросло число пациентов, обратившихся за скорой медицинской помощью, по сравнению с таковым в 2017 г. (рис. 3).

Рис. 2. Количество пациентов с бронхиальной астмой (БА), получивших стационарное лечение в 2017 и 2018 гг., n (%)

Рис. 3. Количество пациентов с бронхиальной астмой (БА), обратившихся за скорой медицинской помощью в 2017 и 2018 гг., n (%)

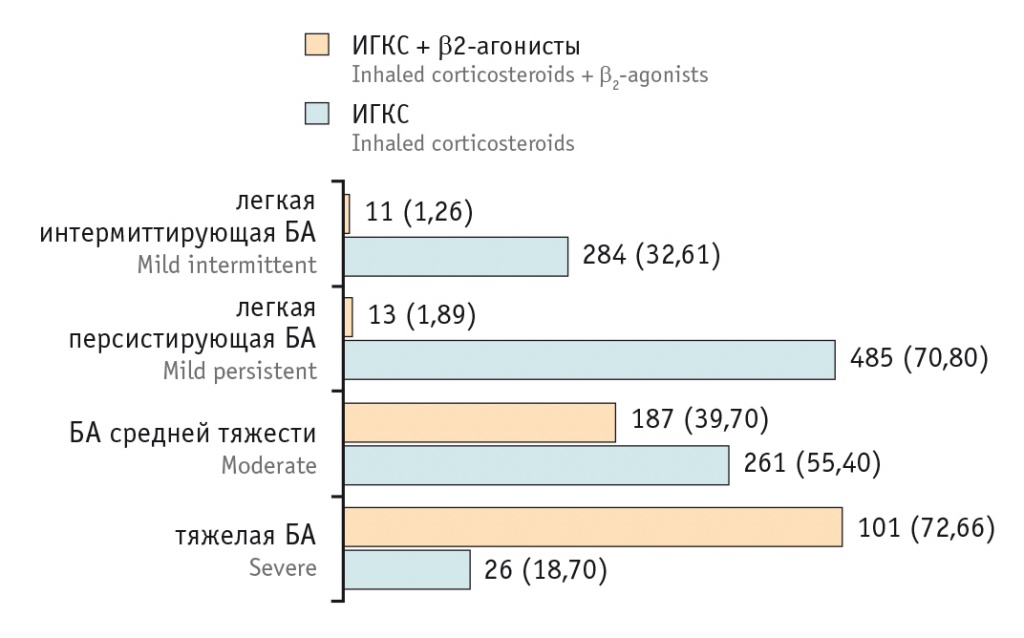

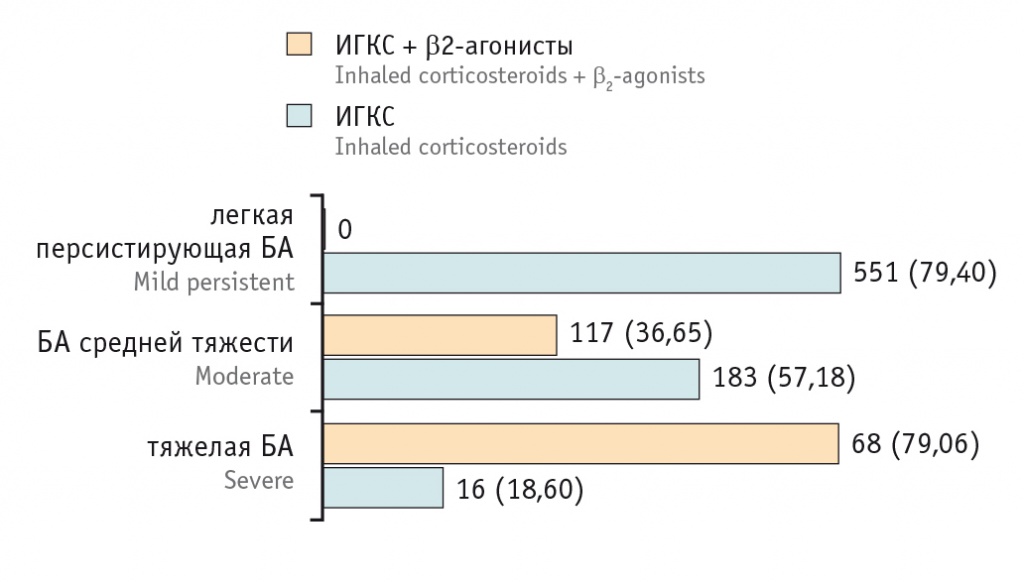

Работа Регионального регистра позволила провести коррекцию базисной терапии бронхиальной астмы у детей благодаря консультации врача-аллерголога кабинета Регистра on-line. Так, в 2018 г. стало больше, чем в 2017 г., детей с легкой персистирующей бронхиальной астмой и астмой средней тяжести, получавших ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС), и меньше таких детей с тяжелой астмой. Количество больных с астмой средней тяжести, получавших комбинированные препараты (ИГКС + β2-агонисты длительного действия), снизилось, а с бронхиальной астмой тяжелой степени — возросло (рис. 4, 5).

Рис. 4. Количество пациентов с бронхиальной астмой (БА), получавших ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) и их комбинации с β2-агонистами длительного действия, в 2017 г., n (%)

Рис. 5. Количество пациентов с бронхиальной астмой (БА), получавших ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) и их комбинации с β2-агонистами длительного действия, в 2018 г., n (%)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Региональный регистр позволяет не только наблюдать структуру и динамику больных бронхиальной астмой, но и оптимизировать лекарственную терапию on-line, что дает возможность оказывать своевременную стационарную помощь при необходимости. Региональный регистр детей с бронхиальной астмой помогает осуществлять динамическое наблюдение за пациентами, прогнозировать эффективность и безопасность терапии, оптимизировать целевое льготное обеспечение лекарствами.

За два года работы Регистра (2017, 2018) выявлено позднее направление детей с бронхиальной астмой на стационарное лечение и специализированный консультативный прием к врачу-аллергологу. Увеличение числа обращений за скорой медицинской помощью в районах, по данным Регистра, свидетельствует о недостаточном контроле бронхиальной астмы или ошибках в ведении этих больных участковым педиатром. Отмечается тенденция отказа от базисных препаратов в пользу ситуационной терапии приступов.

Таким образом, даже предварительный анализ данных Регистра позволяет оценить ситуацию с бронхиальной астмой в целом, а также выявить тенденции, связанные с внедрением современных подходов к терапии этого тяжелого заболевания.