Вагинальная микрофлора является индикатором состояния здоровья женщины, представляя собой динамическую систему, реагирующую на изменения гормонального и иммунологического статуса при различных патологических состояниях. Частота бактериального вагиноза (БВ) в структуре инфекционных заболеваний половых органов варьирует от 30% до 80% [1–3].

Научнопрактический интерес к БВ возрос в последние два десятилетия, когда в целом ряде исследований было показано, что он ассоциирован с нарушениями репродуктивного здоровья женщины (ВЗОМТ, невынашиванием беременности, неудачными попытками ЭКО, плацентарной недостаточностью) [1, 4–6].

По мнению ряда исследователей, БВ — серьезная медикосоциальная проблема, и требуется взвешенный подход к диагностике и тактике ведения пациенток с БВ, ассоциированным с ИППП [1].

Цель исследования: на основании характеристики микробного спектра оценить эффективность комбинированной антимикробной терапии с последующей коррекцией биоценоза влагалища у пациенток с БВ и цервицитом.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось в 2015–2017 гг. на базе КГБУЗ «Родильный дом № 1» г. Хабаровска. В нем принимали участие 63 пациентки в возрасте от 18 до 35 лет, у которых по данным клиниколабораторного обследования был верифицирован диагноз БВ в сочетании с цервицитом различной этиологии (шифры по МКБ10: N89. Другие невоспалительные заболевания влагалища; N72. Воспалительная болезнь шейки матки).

Критерии включения в исследование: возраст 18–35 лет, верифицированные диагнозы БВ и цервицита, подписанное информированное согласие.

Критерии исключения: возраст старше 35 лет, состояние беременности на момент осмотра, экстирпация матки с придатками.

Методы исследования:

- клиникоанамнестическое и общеклиническое обследование;

- бактериоскопическое исследование отделяемого из цервикального канала и влагалища;

- ПЦР (Фемофлорскрин) для определения возбудителей ИППП;

- ПЦР для определения условнопатогенной микрофлоры (Фемофлор16);

- рHметрия влагалищного содержимого при помощи кольпотеста;

- кольпоскопическое исследование шейки матки по показаниям (простая и расширенная кольпоскопия).

На первом визите все пациентки подписывали информированное согласие; у них проводили сбор анамнеза и забор биологического материала для исследования методом ПЦР в реальном времени, а также pHметрию влагалищного содержимого при помощи кольпотеста.

На втором визите (через 3 дня) оценивали результаты лабораторных исследований, подтверждавших верификацию диагноза БВ в сочетании с цервицитом, и назначали комбинированную антимикробную терапию:

- клиндамицин крем 2% 5 г (разовая доза) 7 дней;

- амоксициллин клавуланат по 625 мг 3 раза в сутки на протяжении 10 дней + джозамицин по 500 мг 3 раза в сутки 10 дней.

Назначение антимикробной терапии осуществлялось согласно Евразийским клиническим рекомендациям (2016) [7].

Во время третьего визита (через 2–3 дня после окончания курса антимикробной терапии) оценивалась эффективность проведенного лечения по данным клинического осмотра, а также определялся pH влагалищного содержимого. Для нормализации уровня кислотности влагалищного содержимого пациенткам был назначен препарат Лактожиналь, в одной капсуле которого содержится 341 мг лактобактерий. Лактожиналь был назначен пациенткам по 1 капсуле в сутки в течение 14 дней (вагинально).

Четвертый визит состоялся через 28–30 дней от даты окончания антимикробной терапии. Во время данного визита проводили забор биологического материала для исследования методом ПЦР в реальном времени и pHметрию влагалищного содержимого.

Результаты исследований были подвергнуты статистической обработке с вычислением средней арифметической величины (М), средней арифметической ошибки (m) и статистической значимости различий между показателями (Р) с учетом достоверной вероятности по критерию Стьюдента — Фишера.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение анамнеза (на первом визите) показало, что у 27 (42,86 ± 6,23%) женщин беременностей не было, у 24 (38,10 ± 6,12%) были артифициальные аборты, у 12 (19,05 ± 4,95%) — неразвивающаяся беременность, у 10 (15,87 ± 4,60%) — внематочная беременность и самопроизвольные выкидыши, у 5 (7,94 ± 3,41%) — преждевременные роды.

По данным гинекологического анамнеза, цервицит с эктропионом ранее имел место у 40 (63,49 ± 6,07%) пациенток, ВЗОМТ — у 32 (50,79 ± 6,30%), бесплодие — у 12 (19,05 ± 4,95), дисплазия шейки матки — у 7 (11,11 ± 1,20%), БВ — у 17 (26,98 ± 5,59%).

Ранее по поводу БВ 45 (71,43± 5,69%) пациенткам проводилось лечение. В последующем рецидивы БВ в течение года у 16 (25,40 ± 5,48%) пациенток были зарегистрированы 1–2 раза, у 29 (46,03 ± 6,28%) — 3–4 раза. У 18 (28,57 ± 5,69%) женщин группы обследования БВ диагностирован впервые.

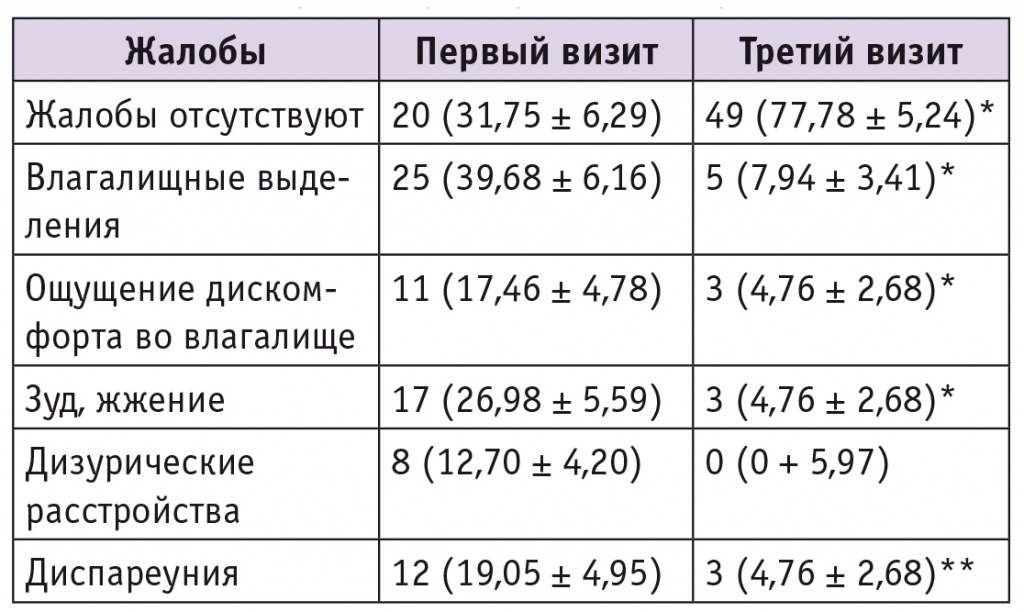

Участницы исследования (табл. 1) на первом визите предъявляли жалобы на влагалищные выделения, зуд, жжение, диспареунию, дизурические расстройства. У 20 (31,75 ± 34,40%) женщин жалобы отсутствовали.

Таблица 1

Клиническая симптоматика у обследованных пациенток во время первого и третьего визитов (n = 63), n (М ± m, %)

* Р (t-критерий) < 0,01.

** Р (t-критерий) < 0,05.

Уровень pH влагалищного содержимого у всех пациенток находился в интервале от 5,5 до 8,5.

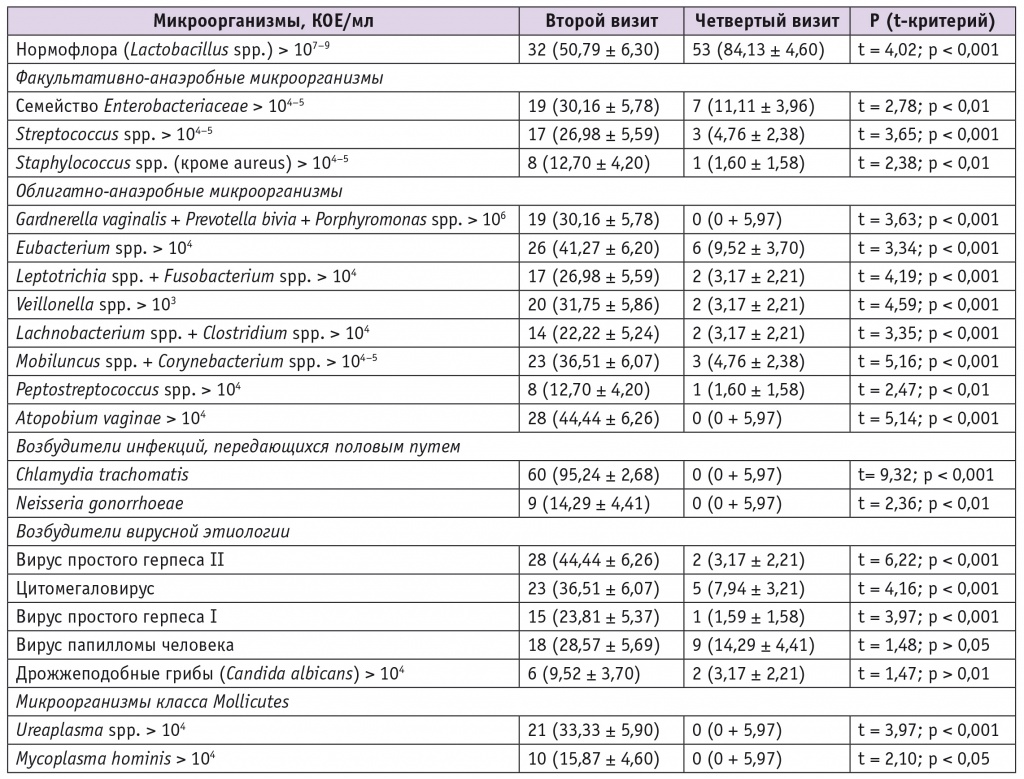

Во время второго визита проанализировали структуру микробиокворума генитального тракта (табл. 2). У 32 (50,79 ± 6,30) пациенток было снижено количество Lactobacillus spp.; количество фaкультативноанаэробных микроорганизмов превышало верхнюю границу нормы. Были выявлены Atopobium vaginae, а также Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp. в повышенном титре и т. д.

Таблица 2

Характеристика микробного пейзажа генитального тракта у обследованных пациенток до и после курса терапии (n = 63), n (М ± m, %)

Помимо этого, у обследованных женщин в цервикальном канале были найдены Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, а также повышенный титр представителей класса Mollicutes (пациенток направляли к дерматовенерологу, с которым были согласованы дальнейшие лечебные мероприятия).

Наиболее часто ВПЧ встречался в сочетании со следующими возбудителями: G. vaginalis, A. vaginae, Mycoplasma hominis, Ch. trachomatis, Ureaplasma spp., Staphylococcus spp. (р < 0,001) (см. табл. 2).

Во время третьего визита у пациенток были проанализированы результаты комбинированной антимикробной терапии (см. табл. 1). Жалобы отсутствовали у 49 (77,78 ± 5,24) пациенток, по 3 (4,76 ± 2,68%) женщины продолжали жаловаться на некоторое ощущение дискомфорта во влагалище, на зуд и жжение и на диспареунию; 5 (7,94 ± 3,41%) — на патологические выделения из половых путей.

После лечения в микробном спектре влагалища A. vaginae, G. vaginalis + P. bivia + Porphyromonas spp. не обнаружили. Количество лактобактерий находилось в пределах референсных значений (Lactobacillus spp. > 107–9 КОЕ/мл у 53 (84,13 ± 4,60%) участниц, р < 0,001).

Показатель pH влагалищного содержимого у 47 (74,60 ± 30,08%) пациенток был выше 4,5.

По результатам третьего визита всем участницам исследования назначили препарат Лактожиналь.

На четвертом визите был подведен итог эффективности лечебных мероприятий по данным о клинических проявлениях и результатам лабораторной диагностики. Жалобы отсутствовали у всех пациенток. Уровень pH влагалищного содержимого колебался в пределах от 3,5 до 5,0.

На фоне нормального количества лактобациллярной микрофлоры (р < 0,001) A. vaginae отсутствовала (р < 0,001). Значительно снизились концентрации цитомегаловируса, вируса простого герпеса (р < 0,001 для обоих показателей), количество ВПЧ статистически значимо не изменилось.

ОБСУЖДЕНИЕ

В России наблюдается неуклонный рост распространенности инфекционновоспалительных заболеваний нижнего отдела гениталий. Развитие воспалительного процесса нижнего отдела генитального тракта у женщин обусловлено сложными микробиологическими взаимоотношениями возбудителей ИППП с условнопатогенными аэробными и анаэробными микроорганизмами влагалищной экосистемы [2, 3, 8].

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что при наличии БВ необходимо обязательно проводить обследование шейки матки, являющейся естественным барьером, предотвращающим распространение инфекционных агентов в полость матки. Сочетание БВ и цервицита требует внимательного изучения микробного пейзажа влагалища и цервикального канала и комбинированной антимикробной терапии обоих нозологических форм. Назначение такого лечения позволяет воздействовать на аэробные, анаэробные, определяемые в повышенном титре, а также на внутриклеточные микроорганизмы, являющиеся абсолютными патогенами.

По нашему мнению, комбинированная антимикробная терапия ликвидирует воспалительный процесс в цервикальном канале (цервицит), нормализует соотношение анаэробного и аэробного спектра, включая исчезновение A. vaginae, но при этом в 74,60 ± 30,08% наблюдений уровень рН влагалища превышает 4,5, что свидетельствует об имеющихся нарушениях его экосистемы.

С учетом вышеизложенного следующим этапом лечебных мероприятий в нашем исследовании была коррекция биоценоза влагалища. Индикатором восстановления экосистемы влагалища стала нормализация показателя рН влагалищного содержимого.

По данным Е. Ф. Киры (2012), 95% всех влагалищных выделений могут быть связаны с пятью основными состояниями: БВ, кандидозным вульвовагинитом, цервицитом, обусловленным ИППП (Ch. trachomatis, вирусом простого герпеса или N. gonorrhoeae) и трихомонадным вагинитом [9].

Цервициты встречаются более чем у 70% пациенток в амбулаторнополиклинической практике. При этом более чем в половине случаев отмечается их затяжное рецидивирующее течение. Известно, что хронический цервицит диагностируется у каждой третьей пациентки с патологическими выделениями из влагалища [10].

Ряд исследователей пытались установить связь между аномальной бактериальной микрофлорой влагалища и инфекциями верхних отделов половых путей, в частности ВЗОМТ, хориоамнионитом и т. д., а также преждевременными родами. Общим фактором риска или этиологическим предшественником этих инфекций назван БВ [6, 9].

По данным собственного исследования, частота сочетания БВ и цервицита у пациенток женских консультаций г. Хабаровска составляет 45,5% [11].

Анализ литературных источников позволяет сделать вывод, что сочетание БВ с другими нозологическими формами ВЗОМТ у женщин является одной из дискуссионных проблем. Исследователи ищут ответ на вопрос: «Что из них может быть первым?» [9].

Внедрение в практику врачей акушеровгинекологов методики ПЦР в реальном времени (Фемофлор16 и Фемофлорскрин) — это, по нашему мнению, основа лабораторных исследований для верификации диагноза при заболеваниях влагалища и шейки матки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Постановка диагноза бактериального вагиноза (БВ) в сочетании с цервицитом требует включения в число диагностических мероприятий исследования микробного спектра влагалища и цервикального канала с помощью ДНКтехнологий. При БВ в сочетании с цервицитом многообразие микробного спектра и высокие титры микробных агентов диктуют необходимость назначения комбинированной антимикробной терапии с последующей коррекцией биоценоза влагалища.