ВВЕДЕНИЕ

Сахарный диабет представляет собой группу метаболических заболеваний, характеризующихся хронической гипергликемией, обусловленной нарушением секреции инсулина, действия инсулина или сочетания обоих этих факторов.

Среди больных сахарным диабетом подавляющее большинство составляют пациенты с сахарным диабетом 1 и 2 типов. Для сахарного диабета 1 типа (СД1) характерна деструкция β-клеток в результате аутоиммунного поражения поджелудочной железы с развитием абсолютной инсулиновой недостаточности, при этом функции других островковых клеток (альфа, дельта, эпсилон и РР) сохраняются. В основе развития сахарного диабета 2 типа (СД2) лежат инсулинорезистентность и/или нарушение секреции инсулина.

Помимо них, существуют и другие формы сахарного диабета, среди которых особое место занимает сахарный диабет, вызванный первичным повреждением экзокринной части поджелудочной железы, или диабет в исходе заболеваний экзокринной части поджелудочной железы. К этому виду относятся сахарный диабет в исходе гемохроматоза, муковисцидоза, опухолей или оперативных вмешательств на поджелудочной железе, однако наиболее частой причиной является панкреатит, как острый, так и хронический[1, 2].

Сахарный диабет — достаточно частое осложнение хронического панкреатита. По разным данным, его частота достигает 80% и однозначно увеличивается по мере прогрессирования основного заболевания[1, 3–6]. На сегодняшний день отсутствуют четкие диагностические критерии этого особого типа диабета. Указанное обстоятельство приводит к тому, что пациентам ошибочно выставляется диагноз СД1 или СД2, и в результате назначаемое им лечение не всегда адекватно и безопасно[7, 8].

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Пациентка Д. 63 лет госпитализирована в эндокринологическое отделение ГКБ им С.П. Боткина ДЗМ в связи с декомпенсацией углеводного обмена в апреле 2022 года. Наследственность пациентки не отягощена сахарным диабетом. Рост — 165 см, масса тела — 64 кг, индекс массы тела (ИМТ) — 23,5 кг/м2.

Из анамнеза известно, что сахарный диабет у нее выявлен около 10 лет назад и был расценен как СД2. В дебюте заболевания инициирована пероральная сахароснижающая терапия, которая длительное время состояла из метформина и вилдаглиптина. Два года назад в связи с высокими показателями гликемии натощак и постпрандиальной гликемии терапию модифицировали: назначили метформин пролонгированного действия в дозе 750 мг утром и вечером.

С учетом необходимости кардио- и нефропротекции добавлен препарат группы ингибиторов натрий-глюкозного ко-транспортера 2 типа (иНГЛТ-2) канаглифлозин в дозе 100 мг утром. Кроме того, ингибитор дипептидилпептидазы 4 заменен на агонист рецепторов глюкагоноподобного пептида 1 (арГПП-1) дулаглутид в дозе 1,5 мг 1 раз в неделю в связи с наличием у него кардио- и нефропротективного действия, а также более выраженного сахароснижающего эффекта.

У пациентки длительный стаж хронического панкреатита, обусловленного злоупотреблением алкоголем. В ходе проведенной около 5 лет назад магнитно-резонансной холангиопанкреатографии найдены конкременты в поджелудочной железе. Пациентка жаловалась на появление периодических болей в животе на фоне приема большого количества жирной пищи. Алкоголь в последние два года не употребляла, поскольку каждый прием провоцировал возникновение интенсивной опоясывающей боли в животе.

С целью возмещения ферментной недостаточности поджелудочной железы она принимала препараты панкреатина по 25 000 ЕД с каждым приемом пищи, тем не менее сохранялись жидкий стул до 4 раз в день, плохая переносимость обильной жирной или белковой пищи, чувство вздутия живота и метеоризм. Отмечалась также прогрессирующая потеря массы тела с отчетливым уменьшением мышечной массы.

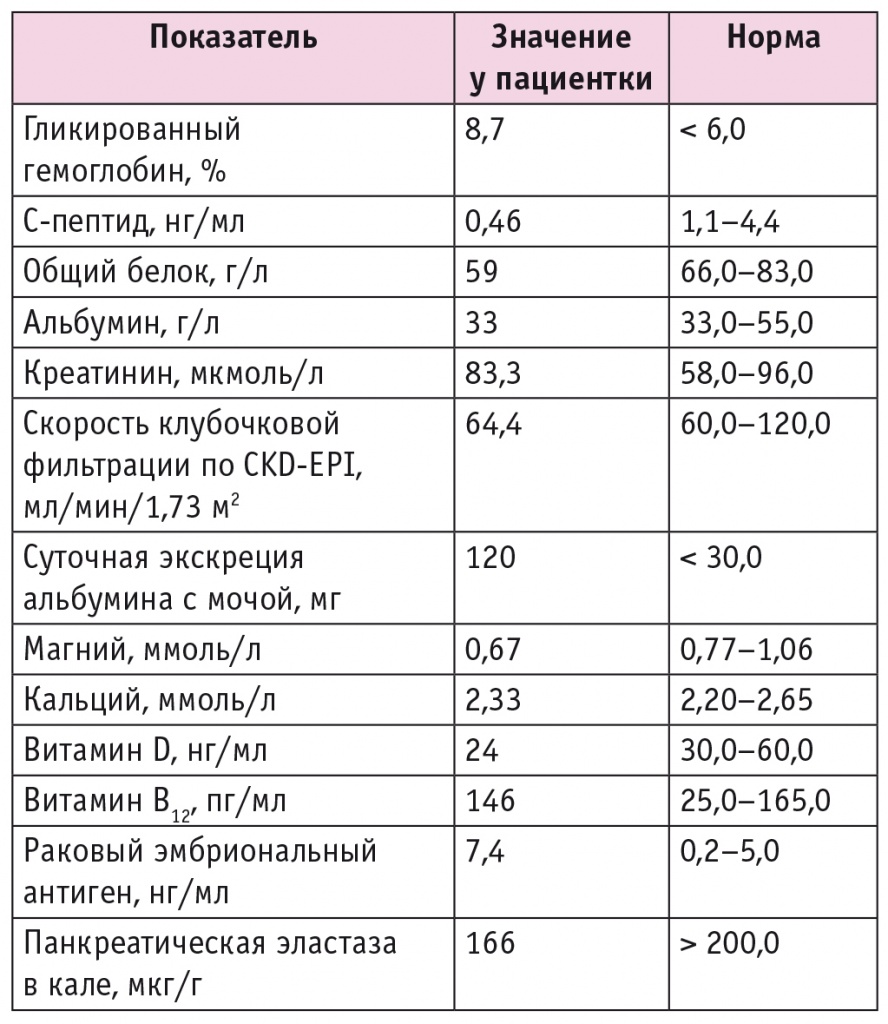

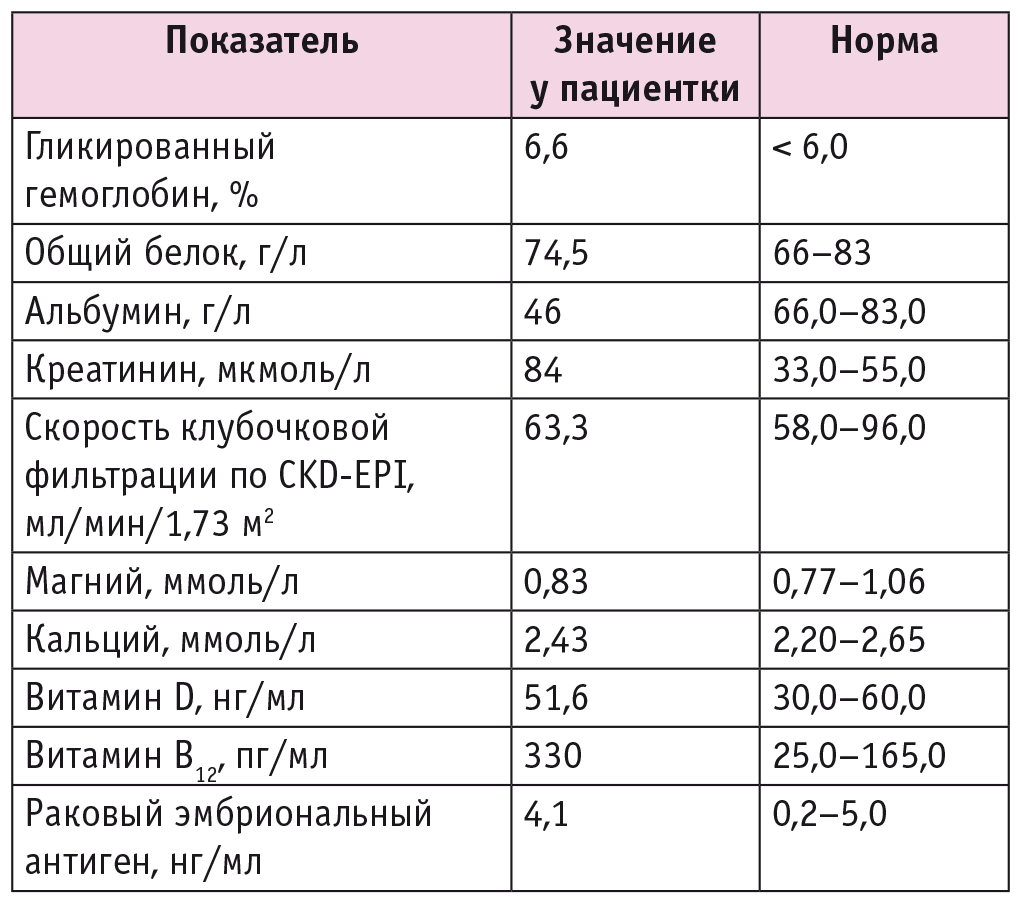

По результатам обследований, выявлены дистальная диабетическая полинейропатия сенсорной формы симметричного типа и диабетическая нефропатия, хроническая болезнь почек С2А2. Данные о наличии диабетической ретинопатии и атеросклеротического поражения сосудов не получены. Лабораторные показатели пациентки представлены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты лабораторных исследований пациентки Д., апрель 2022 года

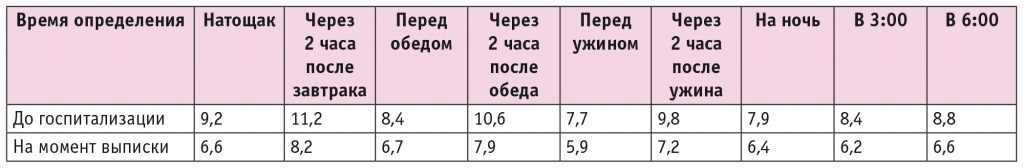

По данным гликемического профиля, наблюдались рост показателей гликемии в ночные часы и высокие значения постпрандиальной гликемии с недостаточным последующим снижением. С учетом характера декомпенсации углеводного обмена и низкой собственной секреции инсулина и уменьшения массы тела сахароснижающая терапия была модифицирована следующим образом: прием метформина перенесен на ночное время, оставлено лечение иНГЛТ-2 и арГПП-1, назначен базальный инсулин гларгин, доза которого при титрации доведена до 16 ЕД.

На фоне такого лечения зафиксирована стабилизация показателей гликемии на уровне индивидуальных целевых значений, ликвидированы гипергликемия натощак и эпизоды постпрандиальной гипергликемии (табл. 2). На амбулаторном этапе сохранялась стойкая компенсация углеводного обмена: уровень гликированного гемоглобина через 3 месяца — 7,1%, через 6 месяцев — 7,0%, через год — 6,6%.

Таблица 2

Показатели гликемического профиля до и после коррекции сахароснижающей терапии

В анализе кала имелись остатки непереваренной пищи, умеренное количество мышечных волокон и жира. Кроме того, данные лабораторных исследований свидетельствовали о витаминно-минерально-белковой недостаточности, обусловленной недостаточностью экзокринной функции поджелудочной железы, что подтверждалось снижением уровня панкреатической эластазы. На основании этих данных доза препарата ферментозаместительной терапии (ФЗТ) увеличена до 50 000 ЕД на основной прием пищи и до 25 000 ЕД на перекусы. В качестве препарата выбран панкреатин в минимикросферах. Назначен также холекальциферол по 50 000 МЕ 1 раз в неделю с последующей коррекцией дозы на амбулаторном этапе.

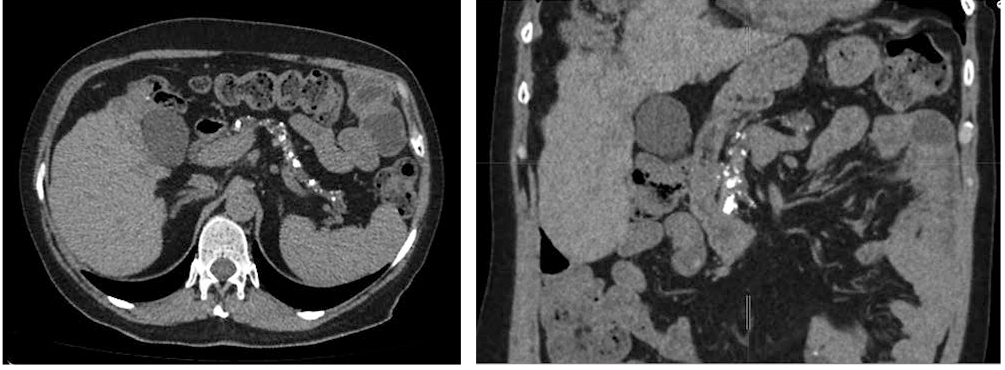

В связи с прогрессирующим снижением массы тела и повышенным риском злокачественных новообразований поджелудочной железы у пациентов с хроническим панкреатитом и сахарным диабетом у больной Д. оценены онкомаркеры. Выявлено незначительное повышение уровня ракового эмбрионального антигена (РЭА) — до 7,4 нг/мл. По результатам компьютерной томографии с контрастным усилением, отмечены атрофия паренхимы поджелудочной железы, неоднородность ее структуры за счет множества кальцинатов. Вирсунгов проток расширен до 8 мм, в его просвете в области головки и перешейка найдены конкременты размерами до 6 мм. Признаков новообразований не было (рис. 1).

Рис. 1. Компьютерная томография органов брюшной полости пациентки Д. Картина калькулезного панкреатита. Здесь и далее иллюстрации авторов

Ввиду отсутствия данных о наличии образования в поджелудочной железе, а также значимой протоковой гипертензии хирург рекомендовал динамическое наблюдение. Через 6 месяцев при контрольном исследовании уровень РЭА — 4,8 нг/мл (в норме), по данным компьютерной томографии и эндоскопического ультразвукового исследования, существенная динамика отсутсвовала, признаки опухолевых образований не обнаружены. Рекомендовано дальнейшее наблюдение 1 раз в год.

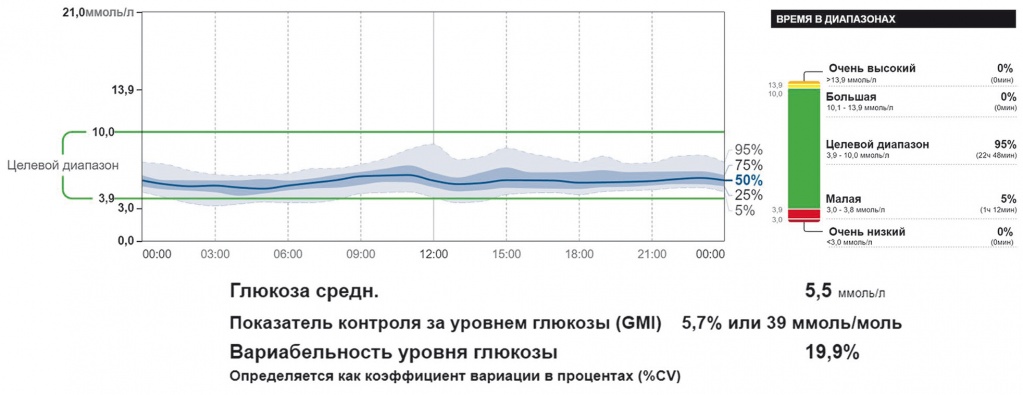

На фоне адекватной гипоглекемической терапии и ФЗТ при контрольном обследовании в марте 2023 года пациентка отметила существенное улучшение самочувствия, наличие оформленного стула, прибавку массы тела до 69 кг (ИМТ — 25,3 кг/м2). При оценке гликемического профиля путем непрерывного мониторирования уровня глюкозы зафиксирована стабилизация показателей гликемии в пределах целевого диапазона с низкой вариабельностью уровня глюкозы в течение суток (рис. 2). По результатам лабораторных исследований, нормализовался не только углеводный обмен, но и содержание общего белка, витаминов и минералов (табл. 3).

Рис. 2. Показатели непрерывного мониторирования уровня глюкозы у пациентки Д. через год после выписки

Таблица 3

Результаты лабораторных исследований пациентки Д., март 2023 года

ОБСУЖДЕНИЕ

В патогенезе сахарного диабета в исходе хронического панкреатита ключевую роль играет прогрессирующее воспаление с исходом в атрофию и фиброз ткани поджелудочной железы, при этом в процесс вовлекаются одновременно ацинарные и островковые клетки.

В основе повреждения островков Лангерганса лежат два механизма. Во-первых, прямое действие цитокинов на клетки островка на фоне воспаления, во-вторых, на фоне длительного воспалительного процесса, нарушения микроциркуляции с развитием тканевой гипоксии у пациента постепенно формируется фиброз всей поджелудочной железы с повреждением не только экзокринной, но и эндокринной части[7, 9, 10]. В результате снижается собственная секреция инсулина, что и ведет к возникновению сахарного диабета.

Кроме того, на фоне недостаточности экзокринной функции поджелудочной железы с развитием мальдигестии и мальабсорбции уменьшается секреция инкретинов. При этом на фоне ФЗТ уровни инкретинов повышаются, что способствует улучшению показателей гликемии[7, 11–13].

При отсутствии ФЗТ в адекватных дозах (не менее 40 000–50 000 ЕД) наблюдается и нарушение абсорбции нутриентов, что зачастую приводит к поливитаминно-минерально-белковому дефициту.

В описанном случае, по данным гликемической кривой, у пациентки отмечался рост показателей гликемии в ночное время, для коррекции чего потребовалось добавление базального инсулина. Кроме того, прием метформина полностью перенесен на ночь с целью снижения продукции глюкозы печенью.

Небольшая собственная секреция инсулина свидетельствует о сохранности пула β-клеток. С учетом этого обстоятельства обосновано сохранение в схеме терапии арГПП-1 для стимуляции глюкозозависимой секреции инсулина.

Применение иНГЛТ-2 нужно не столько для коррекции гликемии, сколько для нефропротекции. Кроме того, данная группа препаратов представляет особый интерес в силу их противовоспалительных эффектов и возможного замедления процесса фиброзирования поджелудочной железы на фоне их приема[14, 15].

По результатам проведенных во время госпитализации лабораторных исследований, у больной отмечено увеличение уровня постпрандиального С-пептида по сравнению с базальным более чем в 2 раза, что свидетельствует об адекватном ответе β-клеток на углеводную нагрузку на фоне имеющейся терапии. Поэтому, а также ввиду нормализации показателей постпрандиальной гликемии принято решение воздержаться от добавления к терапии прандиального инсулина или препаратов, стимулирующих секрецию инсулина.

Доза панкреатина у больной Д. была недостаточной, что сопровождалось явлениями мальабсорбции и мальдигестии и клинически проявлялось нарушением пищеварения, снижением массы тела, дефицитом белка и витаминов. На фоне увеличения дозы ферментов до адекватных значений в форме минимикросфер панкреатина масса тела выросла на 4 кг, нормализовались параметры биохимического анализа крови и, главное, существенно улучшилось самочувствие.

Стоит помнить, что у пациентов с хроническим панкреатитом высок риск развития аденокарциномы поджелудочной железы. При сочетании хронического панкреатита с сахарным диабетом риски еще выше[16, 17]. Таким образом, данная группа пациентов нуждается в наблюдении с целью своевременного обнаружения опухолей поджелудочной железы.

Для выявления таких больных существует простой алгоритм. Экзокринную недостаточность поджелудочной железы можно установить при наличии двух из трех составляющих: симптомов нарушения пищеварения, снижения уровней нутритивных маркеров (антропометрии, жирорастворимых витаминов, белков и микроэлементов в крови), низкого содержания фекальной эластазы 1 или коэффициента абсорбции жира[18].

Эндокринолог может назначить ФЗТ эмпирически на 4–6 недель при подозрении на ферментную недостаточность поджелудочной железы. Ответ на терапию может стать дополнительным подтверждением диагноза.

Для коррекции ферментной недостаточности показана пожизненная ФЗТ в дозе 40 000–50 000 ЕД на основной прием пищи и половина дозы на перекус.

Согласно актуальным рекомендациям, препаратом выбора признан панкреатин в минимикросферах менее 2 мм, так как он отвечает всем современным требованиям к ферментным препаратам и обеспечивает наиболее физиологичный процесс пищеварения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У пациентов с сахарным диабетом в исходе хронического панкреатита оправдано применение препаратов, используемых для лечения больных СД2, дополнительно часто требуется интенсификация терапии с добавлением препаратов инсулина. При этом нужно помнить, что для данной группы пациентов адекватное восполнение ферментативной недостаточности поджелудочной железы является таким же обязательным аспектом лечения, как и сахароснижающая терапия. Только при сочетании сахароснижающей терапии и пожизненной ФЗТ минимикросферами панкреатина в адекватных дозах (не менее 40 000–50 000 ЕД на основной прием пищи) возможно достичь коррекции метаболических нарушений и значимо повысить качество жизни и улучшить прогноз у таких пациентов.

Поступила: 10.05.2023

Принята к публикации: 21.06.2023