ВВЕДЕНИЕ

Заболевания печени и желчевыводящих путей относятся к наиболее актуальным проблемам клинической медицины[1, 2]. Европейская ассоциация по изучению печени в 2021 г. опубликовала отчет о влиянии паразитов на печень, в котором отмечена способность Clonorchis sinensis, Opisthorchis viverrini и O. felineus вызывать цирроз печени и холангиокарциному[3]. В метаанализе установлено, что холангит регистрируется у пациентов с инвазией трематодами в 16 раз чаще, чем у лиц без паразитоза, а холангиокарцинома — в 5 раз чаще[4]. В современных публикациях уделяется огромное внимание катастрофической ситуации с заболеваемостью холангиокарциномой в связи с широкой распространенностью описторхоза в Юго-Восточной Азии[5]. В последнее время в России выполняются исследования иммунологических механизмов развития фиброза печени у пациентов с инвазией O. felineus[6, 7], но генетические аспекты прогрессирования фиброза у больных описторхозом остаются недостаточно изученными. Вместе с тем известно, что полиморфизм генов интерлейкина (ИЛ) 28b (ген IL28b)[8], фактора некроза опухоли-α (ФНО-α; ген TNFA)[9 10], интерферона-γ (ИФН-γ; ген IFNG)[11] и ИЛ-6 (ген IL6)[12] активно влияет на эффективность лечения, развитие воспаления, фиброза печени и холангиокарциномы у пациентов с патологией печени[13, 14].

Цель исследования: изучить взаимосвязь лабораторно-инструментальных проявлений патологии с полиморфизмами генов воспалительных цитокинов у больных с инвазией O. felineus.

Дизайн исследования: в течение 2022 г. мы провели сравнительное исследование пациентов, находившихся на стационарном лечении по поводу этиотропной терапии инвазии O. felineus.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

На базе терапевтического отделения клиники НИИ медицинских проблем Севера и гастроэнтерологического отделения ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Красноярск» были обследованы 139 больных с инвазией O. felineus (60 мужчин и 79 женщин, средний возраст 38,5 ± 1,1 года). Критерии включения: пациенты европеоидной расы в возрасте 18–60 лет, подписавшие информированное согласие на обследование, верифицирующее их добровольное участие в работе, которым была объективно диагностирована инвазия O. felineus.

Критерии исключения из исследования:

-

возраст младше 18 лет и старше 60 лет;

-

пациенты с ВИЧ-инфекцией;

-

пациенты с онкологическими заболеваниями;

-

пациенты с другими хроническими заболеваниями печени различной этиологии (вирусные гепатиты, алкогольная болезнь печени, неалкогольная жировая болезнь печени, болезнь Вильсона–Коновалова, гемохроматоз, аутоиммунный гепатит и др.);

-

пациенты с туберкулезом;

-

пациентки с беременностью;

-

пациенты с выраженными хроническими заболеваниями различных органов и систем;

-

пациенты, отказавшиеся принять участия в научном исследовании;

-

принадлежность к неевропеоидному этносу.

Диагностика инвазии O. felineus осуществлялась при помощи микроскопии дуоденальной желчи и копровоскопии. Дуоденальное зондирование выполнялось после предварительной 3-дневной подготовки с ограничениями в диете газообразующих продуктов, сладких, жирных блюд и после 12-часового голодания. Выполнялось получение классически трех порций желчи — А, В и С (дуоденальная, пузырная и печеночная), извлеченных до и после стимулирования двигательной активности желчного пузыря. Проводилась микроскопия нативных мазков желчи по 5–10 образцов из всех порций, при необходимости углубленного поиска выполнялась микроскопия осадка желчи после ее центрифугирования с целью увеличения эффективности поиска яиц описторхисов. Исследование фекалий на наличие описторхоза выполнялось по методу Като (метод толстого мазка под целлофаном).

Всем больным проводили УЗИ органов брюшной полости, эластометрию печени, развернутый и биохимический анализы крови. Биохимическое исследование крови включало определение АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы (ЩФ), гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП) и общего билирубина.

Для диагностики фиброза печени выполнялась эластометрия печени у всех 139 пациентов с описторхозом на ультразвуковых системах Aixplorer (Франция) или Siemens Acuson S2000 (Германия).

Выделяли степени фиброза по шкале METAVIR[15] в зависимости от показателей эластичности печени:

-

F0 — фиброз отсутствует (≤ 5,8 кПа);

-

F1 — портальный и перипортальный фиброз без септ (5,9–7,2 кПа);

-

F2 — портальный и перипортальный фиброз с единичными септами (7,3–9,5 кПа);

-

F3 — портальный и перипортальный фиброз с множественными септами (мостовидными), с порто-портальными и портоцентральными септами (9,6–12,5 кПа);

-

F4 — цирроз (≥ 12,6 кПа).

Исследование генетического полиморфизма медиаторов воспаления цитокинов крови было проведено у всех пациентов. Материалом исследования являлась венозная кровь, которая забиралась в вакутейнерные пробирки с ЭДТА.

Для выделения ДНК из крови был использован набор реагентов DIAtom DNAPrep (Изоген, Россия). Концентрацию полученных в ходе экстракции молекул ДНК измеряли на флуориметре Qubit 4.0 (Thermo Fisher Scientific, США). Количественную оценку ДНК проводили с помощью коммерческого набора Qubit dsDNA BR Assay Kit (Thermo Fisher Scientific, США). Значения концентраций образцов ДНК детектировали в пределах 8–12 мкг/мл. Данные значения концентраций образцов ДНК, полученных в ходе экстракции, достаточны для дальнейшего генотипирования.

Генотипирование однонуклеотидных полиморфизмов IL28b (rs12979860), IL6 (rs1800795), TNFA (rs1800630) и IFNG (rs2069705) осуществляли с помощью метода ПЦР в режиме реального времени с использованием специфических олигонуклеотидных праймеров и флуоресцентно-меченых зондов (TagMan) по протоколу производителя (ДНК-синтез, Россия) на амплификаторе Rotor Gene Q (QIAGEN, Германия).

Исследование осуществляли с разрешения этического комитета ФГБНУ ФИЦ КНЦ СО РАН (протокол № 6 от 15.11.2021). Все обследованные были ознакомлены с целями, методами и возможными осложнениями в ходе исследований и подписали информированные согласия на участие в обследованиях в соответствии со ст. 24 Конституции РФ и Хельсинской Декларацией о проведении научных исследований.

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакетов прикладных программ Statistica for Windows 8.0 (StatSoft Inc.) и Microsoft Excel, 2007 (Microsoft). Для определения достоверности различий показателей применяли вычисление отношение шансов (ОШ) и 95% доверительный интервал (ДИ) для ОШ. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимали равным 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Суммарная частота фиброза печени F1, F2 и F3 степени составила 28% у больных с инвазией O. felineus. В исследуемой группе не было зафиксировано лиц с циррозом печени. По данным УЗИ желчный пузырь был удален у 4,3% лиц, признаки холецистита регистрировались у 4,3% пациентов, билиарный сладж — у 28,8%, полипы в желчном пузыре — у 13,7%, эхо-признаки кист печени — у 5,8%, эхо-признаки доброкачественных опухолей (преимущественно гемангиомы) печени — у 6,5%.

Нами не было обнаружено различий в частоте изменений клинико-биохимических показателей (АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП, общий билирубин, количество лейкоцитов, доля эозинофилов) крови, данных УЗИ органов брюшной и частоты фиброза печени F1-2-3 в зависимости от генетического полиморфизма rs12979860 IL28b у больных с инвазией O. felineus. Аналогичная ситуация наблюдалась при исследовании полиморфизма rs1800795 IL6. Нами выявлена тенденция к ассоциации повышенной АЛТ (16,3% против 3,0%; р = 0,13) и более частой регистрации эхо-признаков кист печени (12,2% против 0,0%; р = 0,1) у гомозигот GG в сравнении с гомозиготами CC полиморфизма rs1800795 IL6.

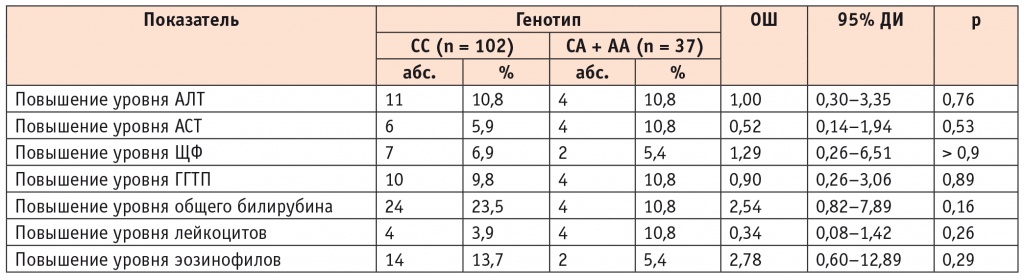

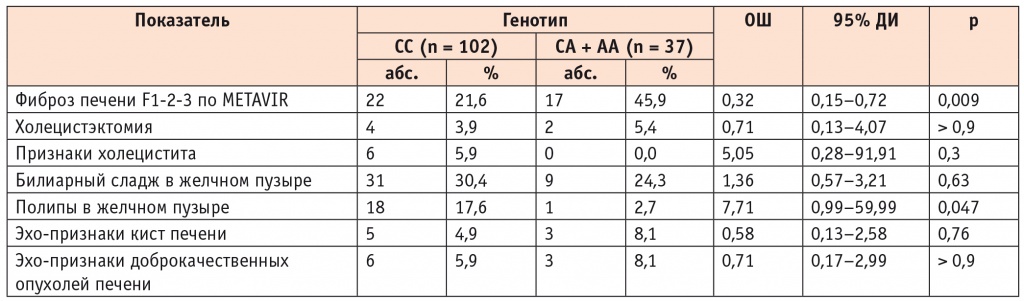

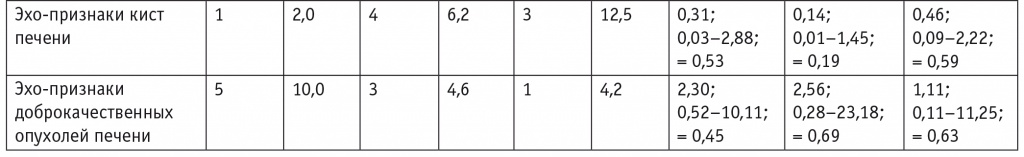

При анализе полиморфизма rs1800630 TNFA у больных описторхозом установлено превалирование гомозигот по аллелю C (73,4%) и малое количество гомозигот по аллелю А (4,3%). Изменения лабораторных показателей крови не были ассоциированы с тем или иным генотипом по полиморфизму rs1800630 TNFA. При объединении гетерозигот СА и гомозигот АА rs1800630 TNFA в одну группу обнаружена тенденция к ассоциации повышения билирубина в крови у гомозигот CC в сравнении с группой СА + АА (табл. 1). У гетерозигот СА rs1800630 TNFA частота фиброза печени составила 45,2%, а у гомозигот СС — 21,6% (р = 0,02). У гомозигот АА rs1800630 TNFA также определялась более высокая частота фиброза печени в сравнении с гомозиготами СС rs1800630 TNFA, но из-за малого размера группы различия не были достоверными (50,0% против 21,6%; р = 0,27). При объединении гетерозигот СА и гомозигот АА rs1800630 TNFA в одну группу различия по частоте фиброза печени с группой гомозигот СС rs1800630 TNFA были более выраженными. В отличие от фиброза печени, наличие полипов в желчном пузыре у больных описторхозом было ассоциировано с генотипом СС в сравнении с объединенной группой генотипов СА и АА rs1800630 TNFA (табл. 2).

Таблица 1

Частота изменений клинико-биохимических показателей в крови в зависимости от полиморфизма TNFA (rs1800630)

Примечание. Здесь и в табл. 2–4 достоверность различий показателей вычислена при помощи ОШ.

Таблица 2

Частота данных УЗИ и эластометрии печени в зависимости от полиморфизма TNFA (rs1800630)

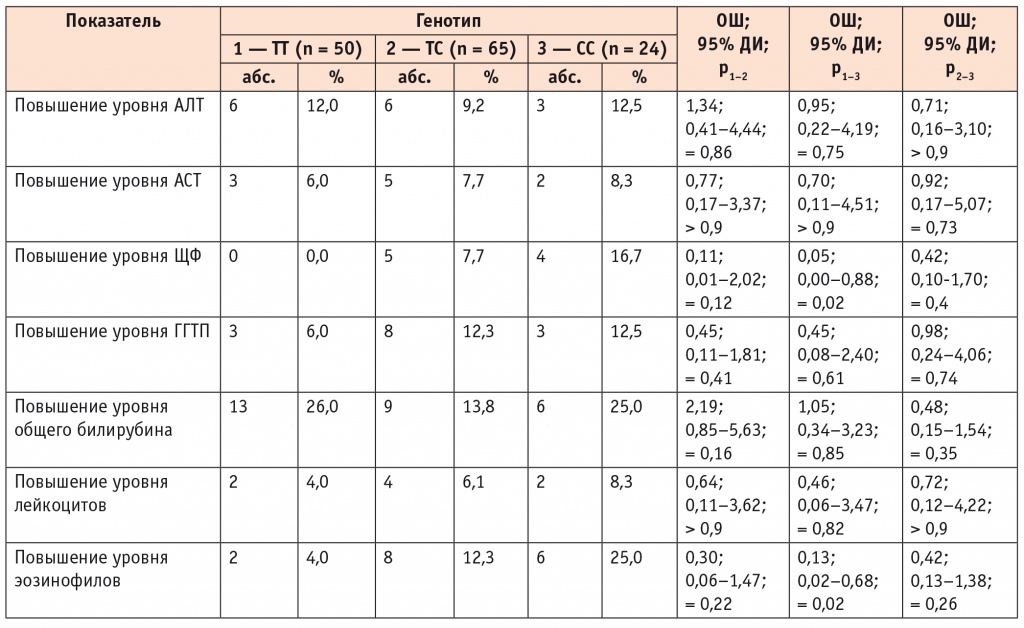

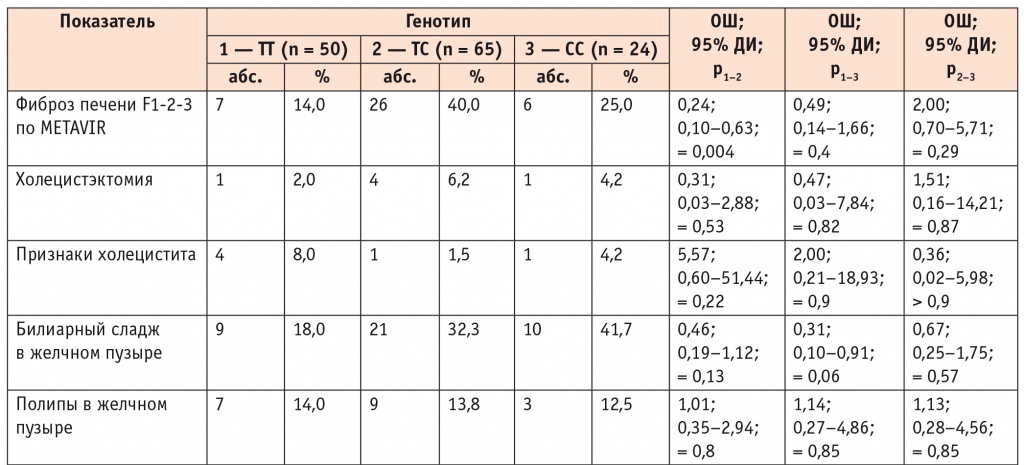

У носителей гомозиготного варианта СС в сравнении с гомозиготами ТТ rs2069705 IFNG чаще регистрировались повышение ЩФ и увеличение доли эозинофилов (табл. 3). Фиброз печени был ассоциирован с гетерозиготами ТС в сравнении с гомозиготами ТТ rs2069705 IFNG. Наблюдалась тенденция к превалированию лиц с билиарным сладжем в группе больных, имеющих гомозиготный генотип СС, в сравнении с гомозиготами ТТ rs2069705 IFNG (табл. 4).

Таблица 3

Частота изменений клинико-биохимических показателей в крови в зависимости от полиморфизма IFNG (rs2069705)

Таблица 4

Частота данных УЗИ и эластометрии печени в зависимости от полиморфизма IFNG (rs2069705)

ОБСУЖДЕНИЕ

Цитокины секретируются клетками иммунной системы, являясь частью межклеточных взаимодействий и механизма иммунного ответа. Принято считать, что полиморфизм генов цитокинов активно влияет на патогенез заболеваний печени[13]. Полиморфизм IL28b идентифицирован полногеномными исследованиями с ответом на противовирусную терапию HCV[8]. Метаанализ 10 исследований, включавший 4941 пациента, показал, что полиморфизм IL28b ассоциирован с риском гепатоцеллюлярной карциномы у больных гепатитом В[16]. ФНО-α является ключевым звеном, регулирующим в печени апоптоз и некроптоз, воспаление, пролиферацию, регенерацию, аутоиммунные процессы и прогрессирование в гепатоцеллюлярную карциному[9]. ИФН-γ — воспалительный цитокин, обладающий противовирусной и иммуномодулирующей активностью, который секретируется активированными Т- и NK-клетками. Действие ИФН-γ в печени заключается в регулировании апоптоза и цикла развития гепатоцитов. ИФН-γ играет значительную роль в возникновении гепатита и фиброза печени[12]. ИЛ-6 — плейотропный цитокин. Его активность коррелирует со стадией и прогрессированием заболеваний печени (гепатита, цирроза, гепатоцеллюлярной карциномы). ИЛ-6 играет важную роль в соблюдении баланса про- и антивоспалительных механизмов патологии[11].

Имеются всего 3 исследования из Таиланда по изучению полиморфизмов цитокинов при описторхозе и их влияние на развитие холангиокарциномы. P. Prayong и соавт. обследовали 79 больных с холангиокарциномой, ассоциированной с описторхозом, и 80 здоровых пациентов. В итоге была обнаружена ассоциация аллеля А полиморфизма гена рецептора к ИЛ-6 (rs2228145 IL6R) с риском развития холангиокарциномы[17]. A. Surapaitoon и соавт. обследовали 510 тайских пациентов с инвазией O. viverrini. Авторы определили взаимосвязь полиморфизмов генов IL6, IFNG и TNFA с холангиокарциномой. Полиморфизм IFNG (rs2430561) был ассоциирован с перидуктальным фиброзом[18]. S. Promthet и соавт. выполнили исследование у 219 пациентов в Таиланде с холангиокарциномой, ассоциированной с O. viverrini, и не обнаружили связи полиморфизма TNFA (rs1800629) с ее развитием[19]. В доступной литературе мы не нашли исследований генетических аспектов возникновения фиброза печени у больных с инвазией O. felineus.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы впервые обнаружили у больных с инвазией O. felineus взаимосвязь полиморфизмов генов воспалительных цитокинов с риском развития фиброза печени и некоторыми другими лабораторно-инструментальными проявлениями патологии. Фиброз печени был ассоциирован с наличием минорного аллеля А полиморфизма rs1800630 TNFA и гетерозиготным генотипом ТС по полиморфизму rs2069705 IFNG. У пациентов с описторхозом полипы в желчном пузыре чаще встречались у лиц с гомозиготным генотипом CC полиморфизма rs1800630 TNFA, а повышение уровня ЩФ и увеличение доли эозинофилов в крови превалировало у пациентов с гомозиготным генотипом CС полиморфизма rs2069705 IFNG. С нашей точки зрения, больные с описторхозом, имеющие полиморфизмы rs1800630 TNFA и rs2069705 IFNG, должны выделяться при диспансерном наблюдении в качестве группы риска для профилактики развития осложнений паразитарной инвазии, к которым относятся цирроз печени и гепатоцеллюлярная карцинома.

Поступила: 21.12.2022

Принята к публикации: 23.01.2023