Однако еще до открытия Helicobacter pylori в журнале Lancet в 1981 г. были опубликованы сообщения о довольно большом количестве кислотоустойчивых бактерий, обнаруженных в желудке, среди которых Streptococcus, Neisseria и Lactobacillus. Их присутствие не вызвало удивления, поскольку в желудок попадают проглоченные со слюной бактерии из ротовой полости, возможен также рефлюкс из двенадцатиперстной кишки, и эти микроорганизмы сочли транзиторной микрофлорой. Тем не менее открытие в 1983 г. H. pylori кардинально изменило взгляд на микробиологию желудка и показало, что существуют микроорганизмы, приспособленные не только к выживанию в кислой среде, но и колонизирующие именно этот отдел ЖКТ.

H. pylori — наиболее хорошо изученный обитатель желудка. Благодаря высокой уреазной активности эти бактерии гидролизуют мочевину с образованием аммиака, который защелачивает окружающее пространство, создавая благоприятные условия для выживания микроорганизмов. Повышение рН снижает вязкость слизистого слоя, покрывающего покровноямочный эпителий желудка, и облегчает продвижение бактерий внутри этого слоя [1]. H. pylori обладает способностью к адгезии к поверхности эпителия и повреждает его. Однако большинство бактерий обитают в слизистом слое [2], нарушая структуру муцина, особенно MUC5AC, доминирующего в слизистом слое желудка, и ослабляют защитный барьер.

Патогенная роль H. pylori в развитии хронического гастрита доказана экспериментально и подтверждена тремя постулатами Коха. Несмотря на отсутствие клинических симптомов у большинства инфицированных, морфологические признаки хронического гастрита обнаруживают практически у всех H. pylori(+) пациентов [3]. Примерно у 10–20% больных H. pylori ассоциированным гастритом в дальнейшем развивается язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, у 1–2% — рак желудка, реже — MALTома желудка [4].

Невзирая на активное выявление и лечение, инфекция H. pylori остается наиболее распространенной на Земле, этой бактерией заражены примерно 40% всего населения планеты. За 30 лет, прошедших с момента открытия хеликобактериоза, частота его встречаемости в развитых странах существенно снизилась, но в некоторых развивающихся странах число инфицированных попрежнему высоко. Риск заражения связан прежде всего с низким социальноэкономическим статусом и уровнем образования, скученностью проживания, пребыванием в закрытых коллективах.

Обычно после инфицирования H. pylori становится абсолютно доминирующей бактерией в желудке. Однако оказалось, что в желудке обитают и другие микроорганизмы.

Как известно, рН в просвете желудка составляет 1,5–2,0, но слой слизи, покрывающий желудок изнутри, формирует защитный барьер на поверхности эпителия. Благодаря секреции бикарбонатов и муцина поверхностным эпителием желудка слой слизи создает градиент концентрации ионов водорода между полостью желудка и поверхностью эпителия. В пристеночных слоях слизистого слоя рН приближается к нейтральным значениям, что позволяет некоторым микроорганизмам, помимо H. pylori, обитать там. Гистологическими методами в слое слизи обнаружены различные бактерии [5], некоторые выделены даже из желудочного сока [6, 7]. Однако количество микроорганизмов в желудке значительно уступает таковому и в ротовой полости, и в кишечнике: оно насчитывает 102–4 КОЕ/мл, в то время как в толстой кишке микробное число достигает 1012–14 КОЕ/мл.

Как показали микробиологические исследования, в желудке присутствуют в основном бактерии, свойственные ротовой полости и респираторному тракту, но могут быть и представители кишечной микрофлоры. Это подтверждает, что основной путь колонизации желудка соответствует направлению продвижения пищевого комка (сверху вниз), но возможно поступление бактерий из нижележащих отделов ретроградно, вероятно, вследствие дуоденогастрального рефлюкса. Из желудка здоровых людей выделены и культивированы Propionibacterium, Lactobacillus, Streptococcus и Staphylococcus [8].

К сожалению, возможности бактериологического метода весьма ограничены, и полная комплексная оценка микробиоты с его помощью недостижима, поскольку более 80% микроорганизмов пока не поддаются культивированию. Современные молекулярногенетические методы исследования, основанные на амплификации бактериальных генов 16S рибосомной РНК (рРНК), такие как флуоресцентная гибридизация in situ, dotblot гибридизация, электрофорез с температурным или денатурирующим градиентом в геле, клонирование и секвенирование, позволили получить более полную информацию о представителях микрофлоры желудка.

Оказалось, что микробиота желудка значительно более разнообразна, чем представляли ранее: в нескольких современных исследованиях идентифицированы более 200 бактериальных филотипов. Несмотря на агрессивные условия среды, в желудке обнаружены представители 7–13 главных типов бактерий, свойственных и другим отделам ЖКТ, в числе которых 5 основных: Firmicutes, Proteobacteria, Actinobacteria, Bacteroidetes, Fusobacteria [9]. У здоровых людей, не инфицированных H. pylori, наиболее многочисленны Proteobacteria, Streptococcus и Prevotella [10]. Даже у недоношенных детей на первой неделе жизни бактериальный состав желудочного сока представлен Firmicutes, Tenericutes, Actinobacteria и Proteobacteria, причем количество последних неуклонно нарастает в последующие недели, делая Proteobacteria доминирующим бактериальным типом к концу первого месяца жизни [11].

Пока неизвестно, способны ли другие бактерии, выявленные в желудке, проникать в слизистый слой, адгезироваться к поверхности желудочного эпителия и взаимодействовать с иммунной системой хозяина, подобно H. pylori. Изучение бактериального состава выделенного желудочного сока непоказательно, так как обнаруженные в нем микроорганизмы могут быть транзиторными. Согласно результатам сравнительного исследования просветной и пристеночной микробиоты желудка, в желудочном соке доминируют Firmicutes, Bacteroidetes и Actinobacteria, а в биоптатах слизистой оболочки наиболее многочисленные типы бактерий — Proteobacteria и Firmicutes [10]. Транзиторная микрофлора способна образовывать лишь недолго существующие мелкие колонии, не проникая вглубь и не колонизируя надолго слизистую оболочку желудка. Транзиторные бактерии не взаимодействуют в течение длительного времени с организмом хозяина, в частности с его иммунной системой, поэтому не имеют такого же физиологического или патофизиологического значения, как резидентные [12].

Анализируя пробы желудочного сока и биоптаты 12 здоровых людей с помощью бактериологического исследования и пиросеквенирования, S. Delgado и соавт. [8] обнаружили, что в желудке наиболее многочисленны микроорганизмы родов Streptococcus, Propionibacterium и Lactobacillus. Несмотря на исследования желудочной микробиоты у представителей генетически различных популяций (американских негров, испанцев, китайцев и европейцев), авторы отметили удивительное сходство состава микрофлоры на уровне типов и родов при его значительном индивидуальном разнообразии.

E. M. Bik и соавт. [10] впервые изучили последовательности 16S рДНК в биоптатах слизистой оболочки желудка 23 взрослых пациентов, направленных на эндоскопию. Они установили, что среди представителей желудочного бактериального сообщества доминируют пять основных типов: Proteobacteria (952 клона, 32 филотипа, в том числе 3 ранее не описанных); Firmicutes (464 клона, 36 филотипов, в том числе 2 ранее не описанных); Bacteroidetes (193 клона, 35 филотипов, 5 ранее не описанных); Actinobacteria (164 клона, 12 филотипов, 1 ранее не описан) и Fusobacteria (56 клонов, 10 филотипов, 1 ранее не описан). Остальные желудочные последовательности 16S рДНК могут быть отнесены к Deferribacteres и Deinococcus. Тринадцать (10,2%) обнаруженных в желудках бактериальных филотипов, включающих 24 клона, ранее не описаны. Из 128 филотипов, выявленных в этом исследовании, 64 (50%) относились к ранее не культивируемым бактериям. Из них 43 (67,2%) были ранее обнаружены в ротовой полости людей, что подтверждает вероятность формирования микробиома желудка не как абсолютно изолированного сообщества, а как физиологически связанного с соседними органами и пополняемого при поступлении содержимого в основном вышележащих отделов ЖКТ. Среди ранее не культивируемых микроорганизмов в желудке выявлены Caulobacter, Actinobacillus, Corynebacterium, Rothia, Gemella, Leptotrichia, Porphyromonas, Capnocytophaga, TM7, Flexistipes, Deinococcus.

В данном исследовании H. pylori была единственной бактерией рода Helicobacter и представляла наиболее многочисленный вид. Будучи обнаружена у 19 из 23 пациентов, H. pylori составляла 42% всей совокупности последовательностей (777 клонов). Тем не менее только у 12 из 19 больных H. pylori была диагностирована с помощью общепринятых методов (гистологически, бактериологически, 13Суреазным дыхательным тестом). У всех этих 12 пациентов она доминировала, ее доля — в среднем 72% всех обнаруженных клонов, в то время как у 7 пациентов H. pylori была выявлена только секвенированием, но не обычными методами и не преобладала, составляя всего 11% всех бактериальных клонов.

Вероятно, незначительная степень обсемененности H. pylori и стала причиной ложноотрицательных результатов диагностики этого вида бактерий традиционными методами. У 4 больных H. pylori не обнаружена ни при секвенировании по 16S рДНК, ни традиционными методами, то есть эти пациенты были H. pylori (–). Несколько реже, чем Helicobacter, в желудочном микробиоме встречались бактерии родов Streptococcus (299 клонов) и Prevotella (139 клонов).

Максимальное богатство видов в микрофлоре желудка обнаружено у H. pylori (–) пациентов (138,8 ± 66,3), у них же выше индекс разнообразия Шеннона — 3,1. У H. pylori инфицированных больных отмечено уменьшение видового богатства (81,2 ± 15,1) и индекса разнообразия Шеннона (1,6). У H. pylori (+) пациентов продемонстрировано значительное уменьшение числа видов бактерий, кроме Proteobacteria, особенно снижалось количество Bacteroidetes. Если исключить H. pylori, то распределение и относительное число нехеликобактерных филотипов статистически значимо не отличалось у H. pylori (+) и H. pylori (–) пациентов. Сравнение состава микробиоты антрального отдела и тела желудка не показало статистически значимых отличий. В целом, микрофлора желудка характеризовалась значительной индивидуальной вариабельностью, свойственной и микрофлоре других отделов ЖКТ.

Информация о микробиоте желудка у детей пока очень ограничена. S. Kato и соавт. [13] сравнили микрофлору биоптатов слизистой оболочки желудка 10 детей и 10 взрослых с симптомами желудочной диспепсии, по 5 H. pylori (+) и 5 H. pylori (–) пациентов в каждой группе. H. pylori определяли на основании результатов бактериологического исследования и ПЦР в реальном времени. Нехеликобактерная микробиота обнаружена в биоптатах всех взрослых и лишь 10% детей (р < 0,001). Состав нехеликобактерной мукозной микробиоты взрослых практически не зависел от присутствия H. pylori (р = 0,056). Однако эти результаты можно подвергнуть сомнению в связи с недостаточными возможностями использованных авторами методов.

Цель данного исследования: сравнить состав микробиоты желудка неинфицированных и инфицированных H. pylori детей по данным секвенирования 16S рРНК и сопоставить эти результаты с морфологическими изменениями слизистой оболочки желудка.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Мы впервые в 2016 г. провели определение бактериального метагенома желудка 16 детей в возрасте от 10 до 17 лет с гастродуоденальной патологией. Четырнадцать биоптатов слизистой оболочки антрального отдела и два биоптата слизистой оболочки тела желудка после предварительного выделения ДНК (научноисследовательская лаборатория «Диагностика», СанктПетербург) изучили методом секвенирования фрагмента гена 16S pРНК с парой олигонуклеотидных праймеров, специфичных для консервативных участков гена 16S рРНК, на секвенаторе Life Technologies Ion Torrent с использованием чипа 318v2. Исследование проводили в Ресурсном центре СанктПетербургского государственного университета (заведующий — д. б. н. П. В. Зыков). Биоинформатическая обработка проведена с применением пакета QIIME. Эндоскопическое обследование больных с взятием биоптатов и их гистологическим исследованием выполняли в ДГКБ № 5 им. Н. Ф. Филатова г. СанктПетербурга. Детей с подозрением на хроническую гастродуоденальную патологию направляли на фиброэзофагогастродуоденоскопию в ходе планового обследования.

В 8 биоптатах методом секвенирования обнаружена ДНК H. pylori, у остальных 8 детей эта бактерия не выявлена, на основании чего дети разделены на две равные группы: 8 H. pylori (–) — 1я группа, 8 H. pylori (+) — 2я группа.

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием компьютерной программы Statistica 7 for Windows. Рассчитывали средние значения признака (М), стандартные ошибки среднего признака (m). Для оценки достоверности отличий применяли критерий Фишера. Различия считали статистически значимыми при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

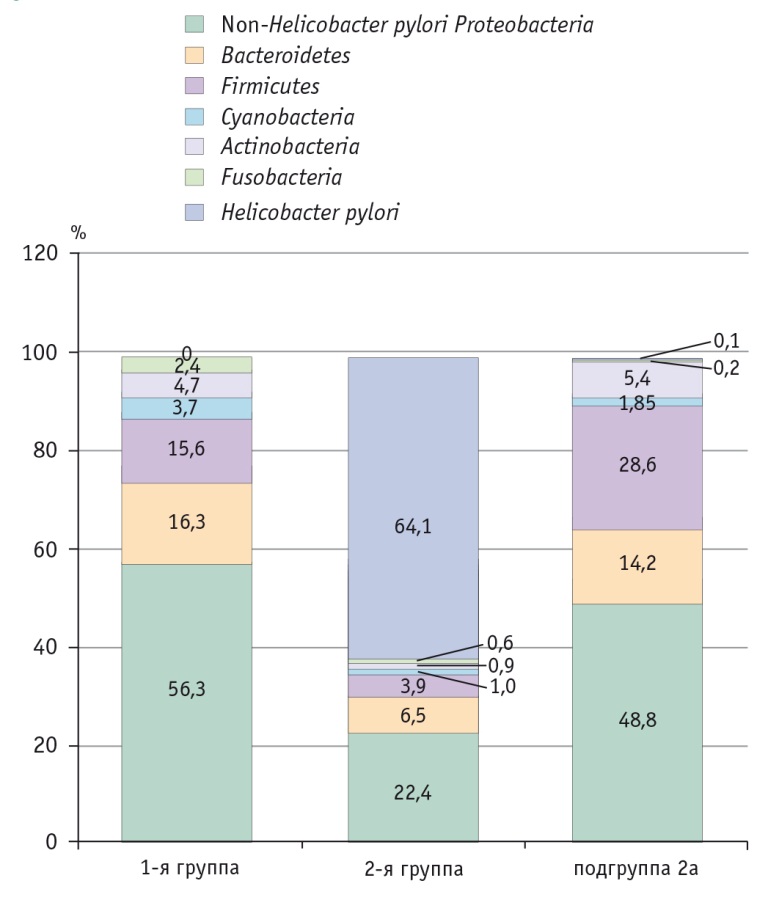

Интересно отметить, что у 5 из 8 детей 1й группы H. pylori обнаружена гистологическим методом (окраска азурэозином), но по данным секвенирования геном H. pylori в желудочном микробиоме этих больных не определен. При оценке гистологической картины описанных образцов привлекало внимание присутствие в биоптатах преимущественно или исключительно кокковых форм бактерий. Мы расценили этот факт как ложноположительный результат гистологического исследования, поэтому участники с такими биоптатами тоже были отнесены к 1й группе со статусом H. pylori (–). Среди 8 H. pylori (+) пациентов 2й группы, статус которых доказан секвенированием, у 6 больных геном H. pylori существенно доминировал не только среди других микроорганизмов, но и среди всех Proteobacteria, у остальных 2 детей H. pylori присутствовала в небольшом количестве (подгруппа 2а). Состав микробиома обследованных детей представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Состав микробиоты желудка обследованных детей по данным секвенирования 16s рибосомной рибонуклеиновой кислоты

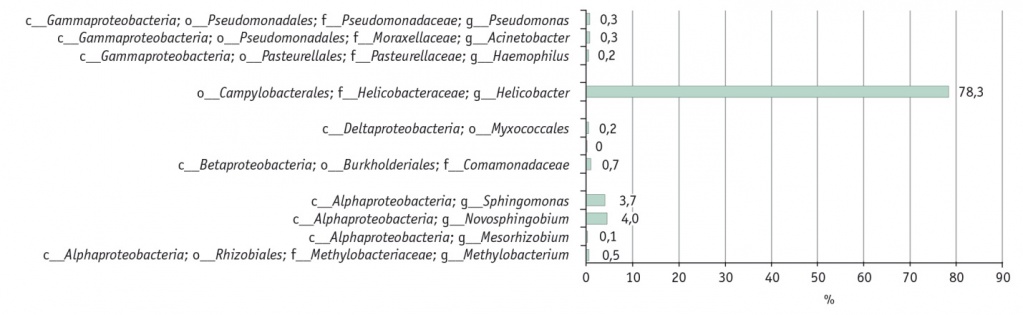

По данным секвенирования 16s рРНК, в желудке детей с гастродуоденальной патологией доминировали бактерии типов Proteobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes, в меньшей степени были представлены Actinobacteria, Cyanobacteria, Fusobacteria. У всех детей, независимо от H. pylori статуса, превалировали представители Proteobacteria. Однако в случае доминирования H. pylori составляла в среднем 64,1% всего микробиома, достигая 75–99% Proteobacteria (рис. 2), количество клонов других бактерий при этом значительно сокращалось, а видовое разнообразие уменьшалось.

Рис. 2. Состав микробиоты желудка ребенка с доминированием Helicobacter pylori в микробиоме

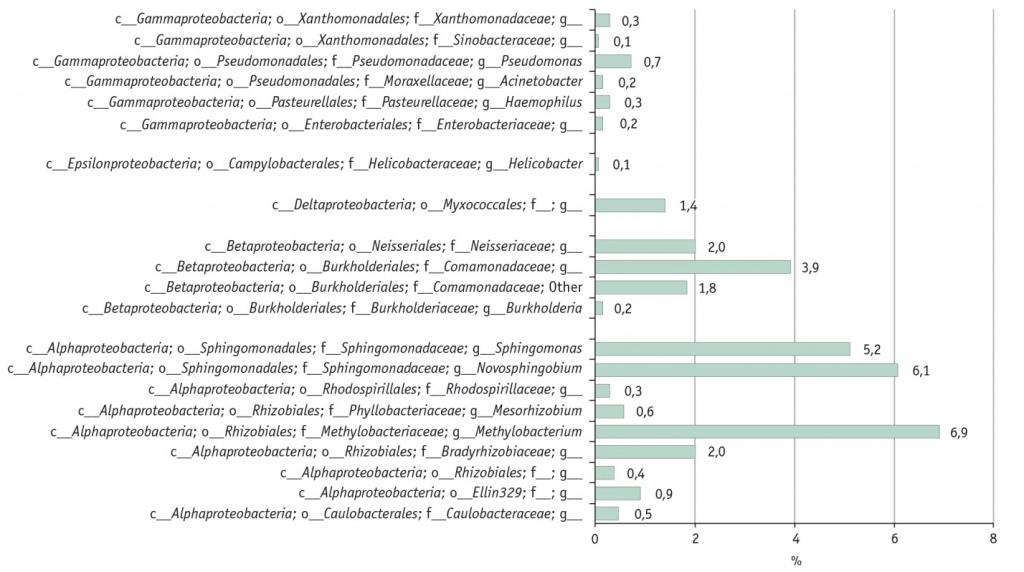

У детей с небольшим представительством H. pylori состав нехеликобактерной микробиоты был практически аналогичен таковому в 1й группе, другая микрофлора была более многочисленна и разнообразна, в том числе внутри Proteobacteria (рис. 3).

Рис. 3. Состав микробиоты желудка ребенка с незначительным представительством Helicobacter pylori в микробиоме

С помощью эндоскопического исследования у 50% H. pylori (–) детей выявлен распространенный поверхностный гастрит, у 37,5% — нодулярный антральный, у 12,5% — эрозивный пангастрит. По данным гистологического исследования, у больных этой группы наблюдали хроническое воспаление умеренной степени выраженности, низкой активности. Средний воспалительный индекс по группе составил 5,3 ± 0,89. Дистрофический индекс слизистой оболочки антрального отдела в 1й группе — 0,3 ± 0,04.

У 5 из 6 детей 2й группы с доминированием H. pylori эндоскопически преобладал нодулярный антральный гастрит и только в одном случае — поверхностный гастрит, у всех детей наблюдали поверхностный дуоденит. Гистологически во всех биоптатах этих больных отмечены более выраженные, чем в 1й группе, признаки хронического воспаления. Плотность воспалительного инфильтрата, количество эозинофилов и нейтрофилов во 2й группе были максимальными. Воспалительный индекс в среднем по группе составил 9,3 ± 1,2, что статистически значимо выше, чем в 1й группе (p < 0,05); дистрофический индекс — 1,0 ± 0,2, что также статистически значимо превышало аналогичный показатель в 1й группе (p < 0,05).

У 33% детей 2й группы выявлены лимфоидные фолликулы с активными центрами размножения, в 50% случаев зафиксирован фиброз стромы. Гистологически преобладала 1я степень обсемененности H. pylori слизистой оболочки желудка (83%), у 17% наблюдали 2ю степень обсемененности, во всех биоптатах доминировали вегетативные формы бактерий.

У 2 из 8 больных (подгруппа 2а) H. pylori была обнаружена с помощью секвенирования, но не доминировала и составила всего 0,1% всех бактериальных клонов; преобладали другие виды Proteobacteria. При эндоскопии у одного из этих детей отмечен распространенный поверхностный гастрит в сочетании с поверхностным дуоденитом, у другого выявлен изолированный эрозивный антральный гастрит. По данным морфологического исследования, хроническое воспаление слабо выражено, низкой активности. Средний воспалительный индекс составил 5,0 ± 1,4, дистрофический индекс — 0,5 ± 0,1, что практически не отличается от показателей 1й группы, но статистически значимо ниже, чем у детей с доминированием H. pylori (p < 0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное нами исследование показало, что у большинства H. pylori инфицированных детей состав микробиоты желудка существенно изменен: доминирует H. pylori, количество представителей основных типов других бактерий в желудке уменьшено, микрофлора менее разнообразна. Эти явления сопровождаются большей активностью воспаления и более выраженными дистрофическими изменениями слизистой оболочки желудка. У детей с незначительным представительством H. pylori в желудке сохраняется более разнообразная и многочисленная микробиота, состав которой не отличается от микрофлоры H. pylori (–) пациентов. При этом характерно воспаление низкой степени активности, дистрофические изменения не выражены.

Возможно, пациенты подгруппы 2а были инфицированы H. pylori лишь недавно, поэтому микробиом желудка в целом еще не успел измениться, а патологические изменения слизистой оболочки еще незначительны. Косвенно в пользу данного предположения свидетельствует отсутствие у этих больных фиброза стромы, указывающего на длительность процесса и выявленного у всех больных с доминированием H. pylori.