ВВЕДЕНИЕ

Хроническая инфекция, вызванная вирусом гепатита C (ВГC-инфекция), широко распространена в мире, что наряду с прогрессирующим течением заболевания и разнообразием иммунных реакций, включая смешанную криоглобулинемию (КГЕ), делает ее одной из наиболее важных не только в инфектологии, но и во внутренней медицине в целом [1].

В настоящее время установлено, что ВГC может проявлять как гепатотропные, так и лимфотропные свойства с преимущественным вовлечением B-лимфоцитов. Результатом взаимодействия антигенов вируса со специфическими рецепторами на поверхности B-лимфоцитов является поли-, олиго- или моноклональная пролиферация B-лимфоцитов с образованием иммунных комплексов, в том числе смешанных криоглобулинов (КГ), создающих субстрат иммунопатологических реакций [2, 3]. У части (8–10%) пациентов длительная активация B-лимфоцитов с накоплением генетических мутаций ведет к трансформации B-лимфоцитарной пролиферации в злокачественную B-клеточную лимфому [4]. Сообщается о многочисленных внепеченочных проявлениях и синдромах, связанных с ВГC и КГЕ, протекающих с вовлечением одного или нескольких органов и систем [5].

Несмотря на большой интерес к проблеме КГЕ при хронической ВГC-инфекции, некоторые ее аспекты, включая демографические, клинические, лабораторные, эпидемиологические, у белорусских пациентов описаны во многом спорадически и остаются недостаточно изученными. В частности, до конца не ясна частота встречаемости КГЕ при хронической ВГC-инфекции, неоднозначны результаты исследований спектра внепеченочных заболеваний (ВПЗ) и синдромов.

Цель исследования: изучить частоту встречаемости КГЕ при хронической ВГC-инфекции и проанализировать особенности хронической ВГC-инфекции с наличием КГЕ в исследуемой популяции белорусских пациентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено открытое нерандомизированное наблюдательное исследование в выборке из 773 пациентов с хронической ВГC-инфекцией.

Набор пациентов в исследование проводился на базе Городской инфекционной клинической больницы и Городского центра инфекционной гепатологии г. Минска с 01.11.2015 (дата включения первого пациента) по 30.07.2020 (дата включения последнего пациента).

В исследование включались обратившиеся за медицинской помощью лица обоих полов в возрасте от 19 до 88 лет с хроническим гепатитом C и циррозом печени, в крови у которых имелись антитела к ВГC (анти-ВГC) и РНК ВГC (независимо от генотипа вируса). Все пациенты должны были пройти тестирование крови на наличие в ней КГ.

Критерии невключения: сопутствующие ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит B и аутоиммунный гепатит; трансплантация печени и почек в анамнезе; отказ от тестирования на наличие КГ, а также получение противовирусного лечения.

Все включенные в исследование пациенты прошли полный объем запланированных процедур.

Наличие анти-ВГC определялось с использованием комплекта 3 набора «Бест анти-ВГC» («Вектор Бест», Россия), для определения уровня РНК ВГC проводилась полимеразная цепная реакция (ПЦР) в реальном времени с использованием набора «РеалБест РНК ВГC» чувствительностью 15 МЕ/мл («Вектор Бест», Россия). Генотип ВГC устанавливался посредством ПЦР с генотипспецифическими праймерами с применением набора «РеалБест РНК ВГC-1/2/3» чувствительностью не менее 400 МЕ/мл («Вектор Бест», Россия).

Собирались демографические и эпидемиологические данные: сведения о возрасте, поле, предполагаемой продолжительности инфекции (< 20 лет или ≥ 20 лет), способе заражения. Продолжительность ВГC-инфекции оценивалась только у пациентов с установленным эпидемиологическим анамнезом и исчислялась с даты переливания крови или даты первоначального контакта с другими парентеральными источниками.

Диагностические тесты включали в себя биохимический анализ крови с определением уровней общего билирубина, АсАТ, АлАТ, щелочной фосфатазы, ГГТП, ревматоидного фактора, общий анализ крови и мочи. Для исследования КГ забирали натощак кровь в объеме 10 мл в вакутайнеры без антикоагулянтов.

Полученный материал доставлялся в лабораторию при температуре 37 °С. Для исключения температурных погрешностей на преаналитическом этапе пробирку с кровью помещали в термостат на 1 час, затем центрифугировали при 2000 об/мин 15 минут. После центрифугирования в отдельные градуированные пробирки отбирали сыворотку в объеме 2 мл и помещали их в холодильник на 5 суток при температуре 2–8 °С. Спустя 5 дней сыворотку центрифугировали повторно в аналогичном режиме и определяли наличие КГ, а также процент криокрита, используя градуировку пробирки. В случае выпадения КГ для контроля исследования пробирки с криопреципитатом помещали повторно в термостат (37 °С) с часовой экспозицией (КГ растворялись).

У всех пациентов проводились рентгенография органов грудной клетки и УЗИ органов брюшной полости и почек.

Стадию фиброза печени определяли с помощью ультразвуковой эластографии. Диагноз цирроза устанавливали на основании результатов комплексного клинического, лабораторного и инструментального исследования, рассчитывали баллы по шкале MELD-Na (англ. Model for End-stage Liver Disease — Модель терминальной стадии заболевания печени) [6], шкале Чайлда — Пью [7, 8].

Наличие заболеваний, классифицируемых в литературе как внепеченочные, устанавливалось в ходе анализа амбулаторных карт [9]. Если при осмотре пациентов внепеченочные проявления выявлялись впервые, проводили консультации и дополнительные обследования у профильных узких специалистов с целью установления окончательного клинического диагноза. Все внепеченочные проявления классифицировались согласно МКБ-10 и в последующем именовались ВПЗ.

Описательные статистики исследуемой популяции для количественных переменных представлены медианой (Me) и квартилями (Q25; Q75), для качественных переменных — частотой и долей в процентах. Сравнение групп по количественным переменным выполнялось с помощью критерия Манна — Уитни, по категориям — с помощью критерия хи-квадрат (χ2) или точного критерия Фишера в случае нарушения предположений, лежавших в основе критерия χ2. Результаты анализа считали статистически значимыми при р < 0,05. Расчеты проводили в статистическом пакете R (версия 3.6).

Исследование одобрено комиссией по этике научных исследований у человека Городской инфекционной клинической больницы г. Минска и проведено в соответствии с принципами, изложенными в Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации, а также с принципами Надлежащей клинической практики Международного совета по гармонизации технических требований к фармацевтическим препаратам для человека.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Из 773 пациентов с хронической ВГC-инфекцией положительный тест на наличие в крови КГ был у 36,5% (n = 282), отрицательный — у 63,5% (n = 491).

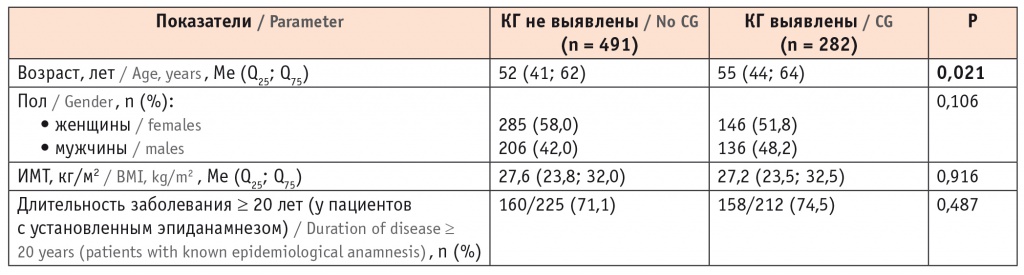

Группы с наличием и отсутствием КГЕ были сопоставимы по полу (р > 0,05), ИМТ (р > 0,05) и длительности инфицирования (р > 0,05). В группе с КГЕ чаще встречались пациенты в возрасте старше 60 лет (р = 0,049). Данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

Демографические данные и длительность инфицирования пациентов с хронической ВГC-инфекцией (n = 773)

Примечание. Здесь и в последующих таблицах КГ — криоглобулины.

Примечание. Здесь и в последующих таблицах КГ — криоглобулины.

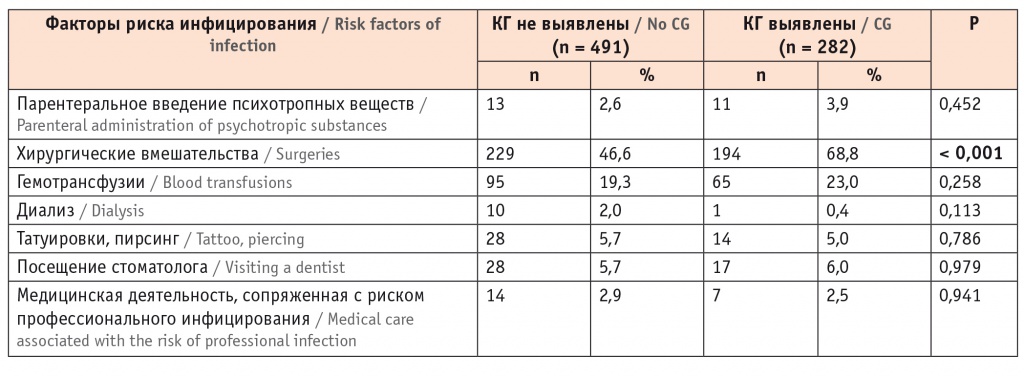

Анализ факторов риска заражения (табл. 2) показал, что в группе с наличием КГЕ статистически значимо чаще встречались пациенты, в анамнезе которых были указания на проведенные ранее хирургические вмешательства (р < 0,001).

Таблица 2

Возможные факторы риска инфицирования пациентов с ВГC-инфекцией согласно опросу (n = 773)

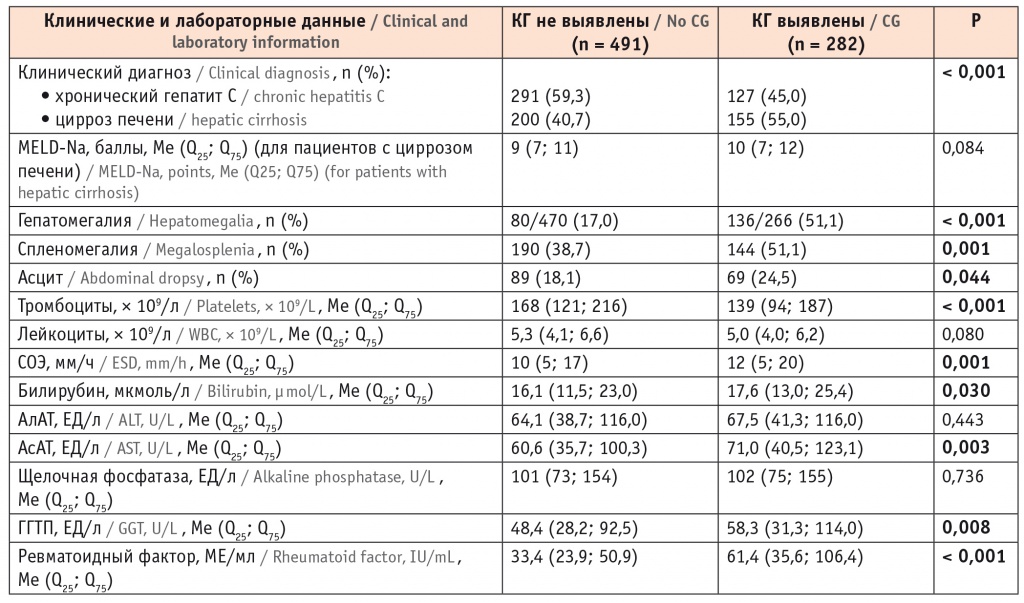

что косвенно может указывать на существующую взаимосвязь между КГЕ, и циррозом печени. Кроме того, в группе с КГЕ чаще встречались пациенты с синдромами спленомегалии (р = 0,001), гепатомегалии (р < 0,001), асцита (р < 0,05), а также отмечались более низкие показатели тромбоцитов (р < 0,001) и более высокие показатели СОЭ (р = 0,001), АсАТ (р < 0,01), ГГТП (р < 0,01), билирубина (р < 0,05) и ревматоидного фактора (р < 0,001), что свидетельствует о тяжести заболевания. Данные представлены в таблице 3.

Таблица 3

Клинические и лабораторные данные пациентов с хронической ВГC-инфекцией (n = 773)

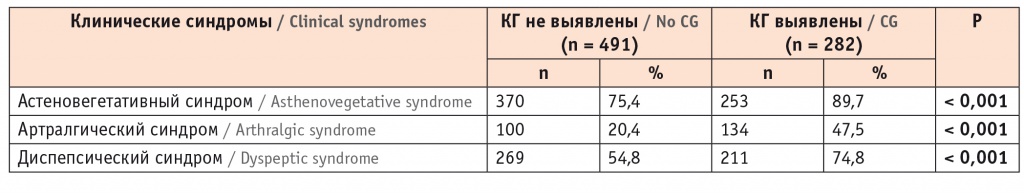

Анализ жалоб пациентов при поступлении в стационар или в ходе амбулаторных консультаций позволил объединить их в три основных синдрома. Более 50% пациентов предъявляли жалобы, характерные для астеновегетативного и диспепсического синдромов, менее 50% имели проявления артралгического синдрома. При изучении частоты встречаемости синдромов в группах исследования установлено, что при хронической ВГC-инфекции с наличием КГЕ каждый из них встречался статистически значимо чаще (p < 0,001) (табл. 4).

Таблица 4

Частота встречаемости основных клинических синдромов у пациентов с ВГC-инфекцией (n = 773)

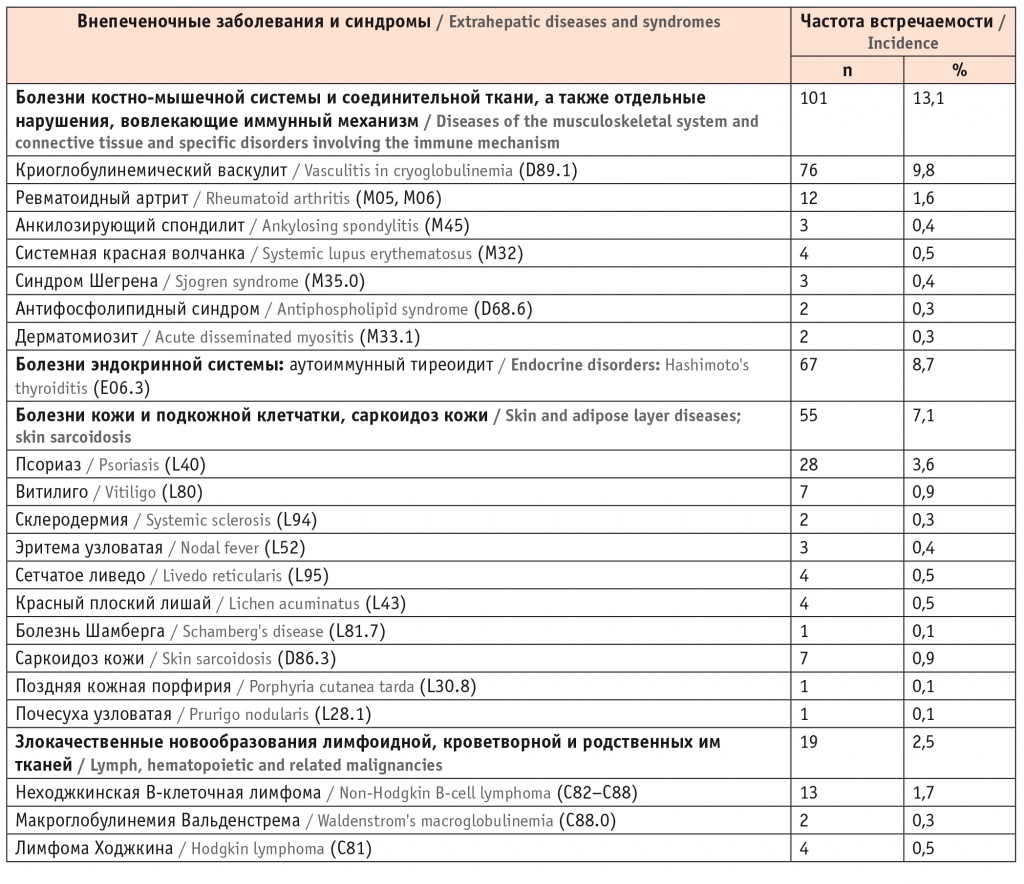

Наряду с обнаруженными изменениями клинических и лабораторных показателей, которые характеризуют вовлечение в патологический процесс печени, обращало на себя внимание наличие у пациентов с ВГC-инфекцией различных ВПЗ, классифицируемых в литературе как внепеченочные проявления вирусного гепатита С [10-12]. Данные представлены в таблице 5.

Таблица 5

Частота встречаемости внепеченочных заболеваний у пациентов с хронической ВГC-инфекцией (n = 773)

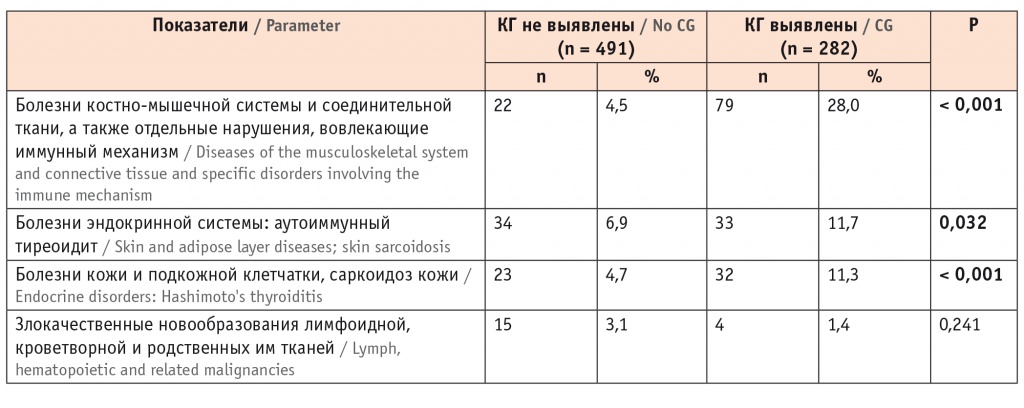

Анализ ВПЗ (см. табл. 5) показал, что при ВГC-инфекции с различной частотой встречались болезни следующих групп: 1) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, а также отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 2) болезни эндокринной системы (аутоиммунный тиреоидит); 3) болезни кожи и подкожной клетчатки и саркоидоз кожи; 4) злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, — это характеризовало системность проявления заболевания. В ходе сравнительного анализа (табл. 6) выявлено, что при ВГC-инфекции с наличием КГЕ доля пациентов с ВПЗ первой, второй и третьей групп была статистически значимо выше, чем при отсутствии КГЕ (р < 0,05).

Таблица 6

Частота встречаемости внепеченочных заболеваний при хронической ВГC-инфекции (n = 773)

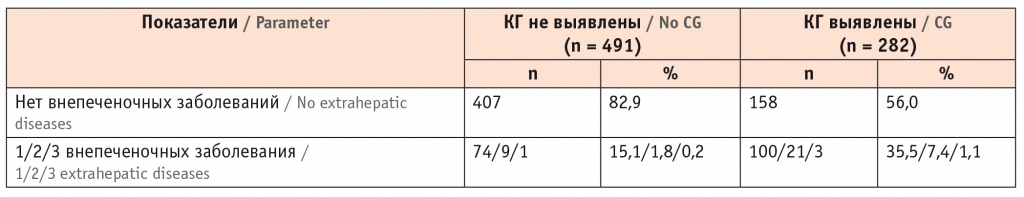

В исследуемой популяции пациентов с хронической ВГC-инфекцией (n = 773) ВПЗ выявлены у 27% (n = 208). Их них по 2 ВПЗ было у 30 пациентов, по 3 ВПЗ — у 4 пациентов. Следует отметить, что в группе с наличием КГЕ пациенты с ВПЗ встречались статистически значимо чаще (p < 0,001) (табл. 7).

Таблица 7

Частота встречаемости одного, двух и трех внепеченочных заболеваний при хронической ВГC-инфекции (n = 773)

Примечание. P < 0,001.

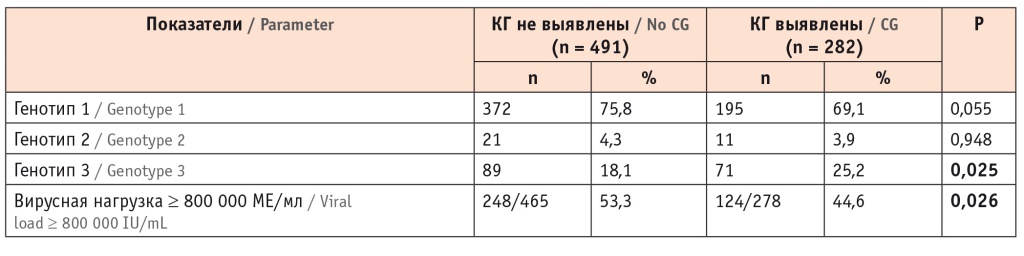

Дополнительно при хронической ВГC-инфекции в группах с КГЕ и без КГЕ были изучены частота встречаемости генотипов ВГC и уровень вирусной нагрузки (табл. 8). В результате анализа установлено, что при наличии КГЕ статистически значимо чаще (р < 0,05) встречались пациенты с 3-м генотипом вируса и с более низкой вирусной нагрузкой (< 800 000 МЕ/мл) независимо от генотипа.

Таблица 8

Частота встречаемости генотипов ВГC и значения вирусной нагрузки у пациентов с ВГC-инфекцией (n = 773)

В развитии ВПЗ при ВГC-инфекции основное значение имеют иммунные реакции, возникающие в ответ на репликацию вируса в печени, в тканях лимфоидного и нелимфоидного происхождения. Помимо иммунных нарушений, для возникновения системных поражений имеет значение прямое цитопатическое действие ВГC, при этом часто ВПЗ служит единственным проявлением инфекции и может определять прогноз и тактику лечения [11].

Для хронической ВГC-инфекции характерно развитие внепеченочных проявлений преимущественно иммунокомплексного генеза, в первую очередь обусловленных формированием КГЕ. Частота КГЕ у лиц с хроническим вирусным гепатитом C в различных популяциях варьирует от 19% до 66% [10, 12]. Частота ВПЗ при смешанной КГЕ составляет от 40% до 74% [3]. В качестве основных причин такой неоднородности обсуждаются методологические особенности исследований и географические различия выборок. Что касается первого фактора, то, поскольку методы выявления КГ одинаковы почти во всех исследованиях, маловероятно, что методологические особенности могут существенно влиять на полученные авторами результаты. Географические же различия представляются важными и требуют дополнительного изучения в каждой конкретной стране. Следует отметить, что отдельный статистический анализ встречаемости КГЕ и ВПЗ при хронической ВГC-инфекции в Республике Беларусь не проводился.

В одном из клинических исследований в результате многофакторного анализа установлено, что главными переменными, связанными с наличием ВПЗ или КГЕ у пациентов с ВГC-инфекцией, являются женский пол, более старший возраст и выраженный фиброз [10]. В других исследованиях определена связь КГЕ с женским полом, не первым генотипом вируса, низкой вирусной нагрузкой и низким уровнем тромбоцитов [13], длительностью ВГC-инфекции [14], более высокой стадией фиброза и циррозом печени [15]. В отдельных исследованиях не было обнаружено взаимосвязи между КГЕ, уровнем РНК ВГC и генотипом вируса [16].

Нами выявлена высокая частота встречаемости КГЕ (36,5%) в исследуемой популяции белорусских пациентов и показано, что хроническая ВГC-инфекция с наличием КГЕ отличается полиморфизмом и тяжестью клинических проявлений. Наши результаты согласуются с данными литературы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Частота встречаемости криоглобулинемии (КГЕ) в исследуемой популяции белорусских пациентов с хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита C (ВГC-инфекция), составила 36,5% (криоглобулины выявлены у 282 из 773 пациентов), что не выходит за рамки интервала значений, приводимых в литературе.

Проведенный анализ позволил установить, что хроническая ВГC-инфекция с наличием КГЕ по основным клиническим характеристикам статистически значимо отличается от хронической ВГC-инфекции без КГЕ и характеризуется:

– большой долей лиц в возрасте 60 лет и старше (р < 0,05);

– высокой частотой встречаемости пациентов с циррозом печени (55,0%, р < 0,001), что позволяет считать КГЕ иммунологическим маркером цирроза и свидетельствует о необходимости повышения диагностической настороженности в отношении КГЕ уже на ранних этапах заболевания;

– высокой частотой и разнообразием клинических проявлений: астеновегетативного (89,7%, р < 0,001), диспепсического (74,8%, р < 0,001), артралгического (47,5%, р < 0,001) синдромов, спленомегалии (51,1%, р = 0,001), гепатомегалии (51,1%, р < 0,001), асцита (24,5%, р < 0,05), — а также изменений лабораторных показателей. К ним относятся повышение СОЭ (р = 0,001), активности ревматоидного фактора (р < 0,001), уровней АсАТ (р < 0,01), билирубина (р < 0,05), ГГТП (р < 0,01) и снижение уровня тромбоцитов (р < 0,001), которые в совокупности являются признаками более тяжелого течения заболевания;

– высокой частотой встречаемости пациентов с внепеченочными заболеваниями, среди которых следует выделить болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, а также отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (28,0%, р < 0,001), болезни кожи и подкожной клетчатки, саркоидоз кожи (11,3%, р < 0,001), аутоиммунный тиреоидит (11,7%, р < 0,05) как в виде одного заболевания, так и в комбинации из двух или трех заболеваний (р < 0,001), что позволяет говорить о системном характере ВГC-инфекции;

– большой долей пациентов с 3-м генотипом ВГC (р < 0,05) и пациентов с низкой репликативной активностью вируса (вирусная нагрузка < 800 000 МЕ/мл) независимо от его генотипа (р < 0,05).

Поступила: 22.03.2021

Принята к публикации: 07.04.2021