Диагностика различных заболеваний тонкой кишки считается одной из наиболее сложных в клинике внутренних болезней. Внедрение новых эндоскопических методов исследования, таких как одно- и двухбаллонная энтероскопия, видеокапсульная эндоскопия (ВКЭ), сделало доступными визуализации все отделы кишечника[2], но не разрешило многих диагностических проблем из-за сходства патологической картины при различных нозологических формах энтеропатий[1].

ВКЭ дает возможность визуализировать все отделы тонкой кишки, что позволяет оценить протяженность поражения слизистой оболочки при различных заболеваниях. С помощью ВКЭ можно выявить:

- источники желудочно-кишечных кровотечений;

- болезнь Крона;

- осложненные формы целиакии;

- опухоли тонкой кишки;

- полипы тонкой кишки;

- различные виды энтеропатий[11].

Цель исследования: определение диагностической ценности ВКЭ при различных заболеваниях тонкой кишки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследование, выполнявшееся в Московском клиническом научно-практическом центре с 2008 г. по январь 2015 г., были включены 134 пациента, из них 72 (53,7%) женщины и 62 (46,3%) мужчины. Средний возраст больных составил 41,48 ± 9,33 года. Все пациенты дали согласие на проведение ВКЭ.

ВКЭ выполняли после 8-часового голодания без приема слабительных препаратов. При проведении ВКЭ использовали видеокапсулы PillCam SB производства Given Imaging (Yokneam, Израиль). После окончания эндоскопии полученные данные анализировали со скоростью 8–10 кадров в секунду с применением программного обеспечения Rapid (версии 5.0). Перед ВКЭ всем больным проводили ЭГДС с биопсией из постбульбарных отделов и колоноскопию с осмотром подвздошной кишки, а при подозрении на стеноз — рентгенологическое исследование тонкой кишки. Кроме того, у всех больных исследовали кровь на наличие возбудителей кишечных инфекций (иерсинии, шигеллы и сальмонеллы).

В зависимости от клинической картины участники исследования были разделены на пять групп. В 1-ю группу был включен 21 (15,7%) больной с анемией неясного генеза (легкой и средней степени тяжести). Во 2-ю группу вошли 24 (17,9%) пациента с анемией и диареей (жидкий стул 3–6 раз в день), в третью — 28 (20,9%) больных с анемией, диареей и болями в животе, в четвертую — 29 (21,6%) больных с болями в животе и диареей. В 5-ю группу были включены 32 (23,9%) пациента с болями в животе и/или метеоризмом.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

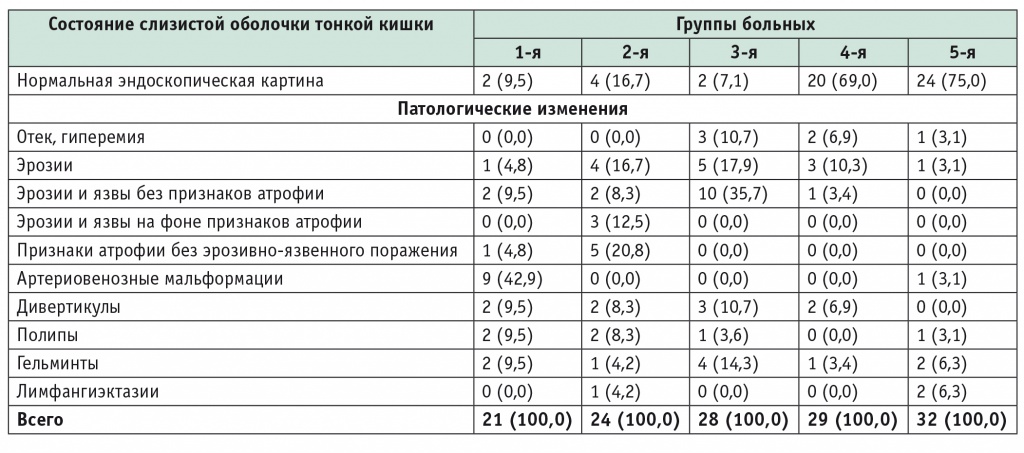

Всем больным, вошедшим в исследование, независимо от клинической картины после ЭГДС и колоноскопии для уточнения причин анемии, диареи и болей в животе проводилась ВКЭ. Как видно из таблицы 1, выявлены различные патологические изменения слизистой оболочки тонкой кишки.

Таблица 1

Состояние слизистой оболочки тонкой кишки по результатам видеокапсульной эндоскопии, абс. (%)

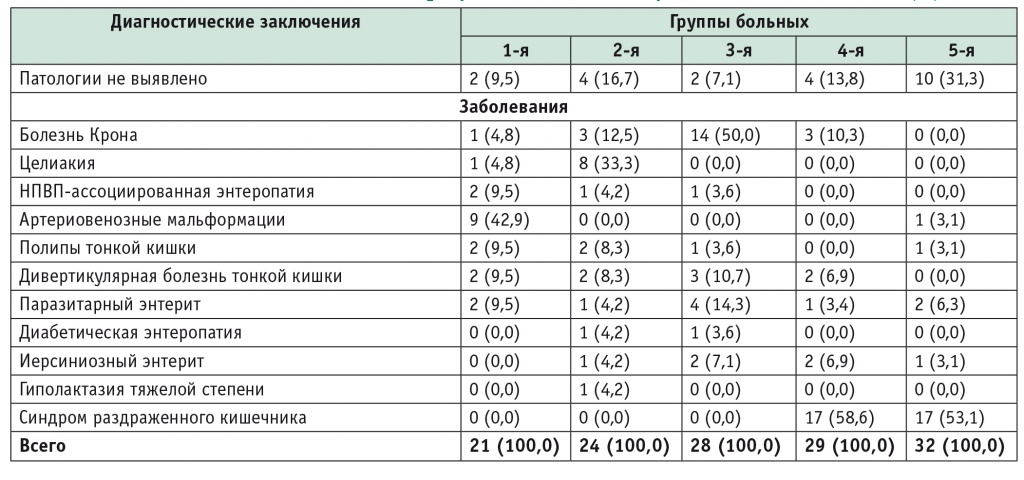

В 1-й группе у 42,9% пациентов обнаружены артериовенозные мальформации (с кровотечениями), что могло послужить причиной железодефицитной анемии средней степени тяжести. Двое (9,5%) больных принимали в течение 2 лет НПВП: у одного из них выявлены эрозии, у второго — эрозии и язвы тонкой кишки. У 1 (4,8%) больного с эрозивно-язвенным поражением тонкой кишки установлена болезнь Крона, которая была подтверждена совокупностью клинической, эндоскопической и рентгенологической картин (табл. 2). По 2 (9,5%) случая хронической постгеморрагической анемии были обусловлены полипозом тонкой кишки (синдром Пейтца — Егерса) и дивертикулами тонкой кишки с признаками воспаления и кровотечения. Еще у 9,5% пациентов при проведении исследования выявлены гельминты. Только 2 (9,5%) пациента имели нормальную эндоскопическую картину слизистой оболочки тонкой кишки, причиной анемии у одного больного была гигантская грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, у второй пациентки — миелодиспластический синдром.

Таблица 2

Диагностические заключения по результатам видеокапсульной эндоскопии, абс. (%)

Полученные в 1-й группе результаты подтверждаются данными литературы, согласно которым наиболее распространенными причинами тонкокишечных кровотечений являются ангиодисплазии (50%), язвы (26,8%) и опухолевые поражения (8,8%) тонкой кишки[11, 13]. Проведенное нами исследование указывает еще на две возможные причины анемии — гельминтозы и дивертикулы тонкой кишки, частота которых составляла по 9,5%.

Во 2-й группе 8 (33,3%) больных, в клинической картине у которых присутствовали анемия и диарея, имели эндоскопические признаки атрофии слизистой оболочки тонкой кишки, из них у 3 (12,5%) пациентов выявлено еще эрозивно-язвенное поражение (см. табл. 1). Данные биопсии слизистой оболочки постбульбарного отдела двенадцатиперстной кишки подтвердили целиакию (см. табл. 2).

Золотым стандартом в диагностике целиакии является наличие атрофии ворсинок по данным биопсии слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки[1]. ВКЭ при целиакии позволяет определить протяженность и характер поражения тонкой кишки, а также наличие осложнений[3, 14]. Видеокапсула снабжена оптической системой, благодаря которой можно рассматривать изображения под увеличением.

У больных целиакией выявлены характерные эндоскопические маркеры: гребешковость, мозаичность, микромодулярность и сокращение складок, пальцеподобные ворсинки. Мозаичность представляет собой неравномерное поражение слизистой оболочки, которое может быть причиной отрицательного результата при гистологическом исследовании на целиакию биоптата двенадцатиперстной кишки[3, 6, 14].

По данным некоторых авторов, при проведении ВКЭ у 66,6% больных целиакией обнаруживают патологические изменения слизистой оболочки далее проксимального отдела тощей кишки, а у 11,1% — повреждения всей тонкой кишки. Существует взаимосвязь между тяжестью симптомов целиакии и степенью вовлечения тонкой кишки в патологический процесс[3, 5, 6, 15].

Целиакия может осложняться эрозивно-язвенным поражением тонкой кишки, аденокарциномой, лимфомой. Так, в исследовании, в которое вошли 47 пациентов с целиакией и сохраняющейся симптоматикой (диарея, боли в животе, потеря веса, кровь в стуле, железодефицитная анемия) при соблюдении аглютеновой диеты, осложнения были обнаружены примерно в 50% случаев[5, 6, 15]. Эти данные подтверждают значение ВКЭ у пациентов с осложненной целиакией.

У 6 (25%) обследованных 2-й группы были обнаружены эрозии и язвы в тонкой кишке (см. табл. 1). Причиной таких изменений послужили НПВП-ассоциированная энтеропатия (4,2%), болезнь Крона (12,5%) и иерсиниозный энтерит (4,2%). Кроме того, одна пациентка более 20 лет страдала сахарным диабетом 1 типа, в последние 6 месяцев у нее появились жалобы на жидкий стул до 6 раз в день и признаки железодефицитной анемии легкой степени. Были исключены инфекционные заболевания, болезнь Крона и целиакия, а выявленные эрозивные изменения в тонкой кишке расценены как проявления диабетической энтеропатии (см. табл. 2).

В 3-й группе преобладали больные с эрозивными и эрозивно-язвенными поражениями тонкой кишки (см. табл. 1). На основании эндоскопической и клинической картин у 14 (50%) больных установлена болезнь Крона, 1 (3,6%) пациент имел НПВП-ассоциированную энтеропатию (в анамнезе отмечен длительный прием НПВП), 2 (7,1%) больных — иерсиниозный энтерит (подтвержденный высоким титром антител к иерсиниям). У 1 (3,6%) больного с длительным течением декомпенсированного сахарного диабета 1 типа были исключены болезнь Крона, целиакия, кишечные инфекции, а состояние расценено как диабетическая энтеропатия (см. табл. 2).

ВКЭ может играть существенную роль в диагностике воспалительных заболеваний кишечника, например болезни Крона. Она может быть также использована для ранней диагностики осложнений и контроля за течением заболевания[4, 7, 9, 12, 13]. При проведении ВКЭ у пациентов с болезнью Крона часто выявляются язвы, эритема, отек слизистой оболочки, потеря ворсинок, стриктуры, трещины слизистой оболочки, в редких случаях — свищи.

Следует иметь в виду, что при приеме НПВП могут возникать поражения слизистой оболочки тонкой кишки, схожие с таковыми при болезни Крона. По данным некоторых авторов, такие поражения встречаются в 70% случаев при постоянном приеме НПВП и могут выявляться даже после 2 недель применения НПВП. Поэтому желательна отмена препаратов не менее чем за месяц до исследования[13].

Диагностические критерии болезни Крона при проведении ВКЭ отсутствуют. Наиболее часто используется шкала Льюиса[9, 12, 13], которая включена в программное обеспечение, используемое для декодирования, чтения и интерпретации изображений, полученных с помощью капсулы PillCam SB (Given Imaging):

- до 135 баллов — нормальная слизистая оболочка или клинически незначительные воспалительные изменения;

- 135–790 баллов — воспаление легкой степени;

- более 790 баллов — умеренное и тяжелое воспаление.

При проведении ВКЭ используется также индекс активности болезни Крона (англ. Capsule Endoscopy Crohn's Disease Activity Index — CECDAI, или Niv score)[8, 10, 12]. Этот индекс включает в себя три основные характеристики: выраженность воспаления, степень поражения и наличие стриктур в проксимальном и дистальном отделах тонкой кишки. Следует отметить, что хотя на основании этих показателей можно дать количественную оценку поражения кишечника, они не являются патогномоничными.

В 4-й группе 20 (69,0%) больных имели нормальную эндоскопическую картину. У 3 (10,3%) пациентов с эрозивным и эрозивно-язвенным поражением тонкой кишки установлена (на основании эндоскопической и рентгенологической картин) болезнь Крона, у 1 (3,4%) — иерсиниозный энтерит (выявлен высокий титр антител к иерсиниям). У 2 (6,9%) пациентов клиническая картина была обусловлена дивертикулами тонкой кишки, у 1 (3,4%) больного обнаружен паразитарный энтерит. У большинства (75,0%) больных 5-й группы патологии тонкой кишки также не было выявлено (см. табл. 1, 2).

Таким образом, на основании клинических, эндоскопических (включая ВКЭ) и лабораторных данных у больных выявлены различные заболевания тонкой кишки, представленные в таблице 2.

Выводы

Проведенное нами исследование показало, что ВКЭ с использованием капсулы PillCam SB является высокочувствительным и специфичным методом визуальной диагностики состояния слизистой оболочки тонкой кишки. Диагностическая чувствительность составила 88%, диагностическая специфичность — 98%.

ВКЭ позволяет не только оценить характер изменений слизистой оболочки тонкой кишки, но и выявить сам источник кровотечения (локальный, диапедезный). У больных с анемией она имеет доказанную диагностическую ценность в определении источника кровотечений (р < 0,05). ВКЭ может являться методом выбора в диагностике тонкокишечных кровотечений при отсутствии источника кровотечений по данным ЭГДС и колоноскопии.

Причинами анемии могут быть артериовенозные мальформации, эрозии и язвы (при болезни Крона, иерсиниозном энтерите), дивертикулы, образования (полипы) в тонкой кишке, гельминтозы. ВКЭ позволяет оценить протяженность поражения тонкой кишки при болезни Крона и целиакии, выявить на раннем этапе осложнения этих заболеваний. У пациентов с функциональными расстройствами кишечника проведение капсульной эндоскопии дает возможность подтвердить диагноз в случае отсутствия патологии в тонкой кишке.