ВВЕДЕНИЕ

Наиболее масштабное исследование распространенности эндометриоза, проведенное А. Sarria-Santamera и соавт. (2020) и включавшее 28 660 652 женщин, показало, что объединенный уровень заболеваемости эндометриозом составляет 1,36 на 1000 человеко-лет (95%-ный ДИ: 1,09–1,63) для исследований, основанных на выписках из больниц, 3,53 на 1000 человеко-лет (95%-ный ДИ: 2,06–4,99) для когортных исследований и 1,89 на 1000 человеко-лет (95%-ный ДИ: 1,42–2,37) для интегрированных информационных систем на уровне населения [1].

Исследования эпидемиологии эндометриоза выявили высокую вариабельность и неоднородность результатов, что, с одной стороны, связано с методологическими проблемами и конкретными ограничениями различных дизайнов исследования и анализируемых данных, а с другой — с присущей эндометриозу неоднородностью [1].

Распространенность эндометриоза, по-видимому, различается в разных популяциях и географических зонах [2]. У чернокожих женщин она меньше, чем у белых (ОР = 0,49, 95%-ный ДИ: 0,29–0,83), а у азиаток, напротив, выше (OР = 1,63, 95%-ный ДИ: 1,03–2,58) [2].

При этом, согласно исследованию Y.M. Khine и соавт. (2016), частота эндометриоза увеличилась в настоящее время до 50% у женщин с бесплодием [3]. В работе A. Pantou и соавт. (2019) показано, что эндометриоз выявляется у 58% женщин, у которых лапароскопия стала конечным этапом обследования по поводу бесплодия [4].

Доля эндометриоз-ассоциированного бесплодия (ЭАП) также, по-видимому, имеет расовые и географические особенности: в Корее эндометриозом страдают около 20–30% женщин с бесплодием [5], в России эндометриоз выявляется у 57% женщин, подвергшихся лапароскопии по поводу бесплодия [6].

Общепризнано, что «золотым стандартом» в диагностике ЭАБ является лапароскопия [7]. Кроме того, хирургическое лечение заболевания (аблация и эксцизия очагов эндометриоза) доказано эффективно для улучшения показателей спонтанной беременности, подтвержденной при УЗИ, однако данные исследований касаются в большей степени легких и умеренных форм эндометриоза [8].

Опираясь на результаты проведенных метаанализов, профессиональные сообщества в настоящее время не рекомендуют рутинное проведение лапароскопии асимптомным женщинам с необъяснимым бесплодием [9-11]1. Поэтому крайне важна дооперационная оценка клиническо-анамнестических особенностей пациентки для своевременного определения показаний к хирургическому лечению.

Цель исследования: провести сравнительную оценку клинико-анамнестических особенностей женщин с ЭАБ и трубно-перитонеальным бесплодием (ТПБ).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проведено на базе гинекологического отделения ГАУЗ Кемеровской области «Областной клинический перинатальный центр им. Л.А. Решетовой» (директор — д. м. н. Ликстанов М.И.) с 2016 по 2018 г. и одобрено этическим комитетом ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» Минздрава России (протокол № 7 от 15 сентября 2015 г.). В исследование включена медицинская документация 300 пациенток: 150 с гистологически подтвержденным диагнозом ЭАБ, которые составили I (основную) группу, и 150 женщин с ТПБ, которые вошли во II группу (сравнения).

Критерии включения в I группу: возраст 18–45 лет, отсутствие беременности в течение 1 года регулярной половой жизни без контрацепции, гистологически подтвержденный диагноз наружного генитального эндометриоза. Критерии невключения в I группу: возраст моложе 18 и старше 45 лет, мужской фактор бесплодия, аденомиоз, патология эндометрия, по данным гистологического исследования (гиперплазия эндометрия, хронический эндометрит), хроническая ановуляция, непроходимость маточных труб, тяжелые экстрагенитальные заболевания.

Критерии включения во II группу: возраст 18–45 лет, отсутствие беременности в течение 1 года регулярной половой жизни без контрацепции, непроходимость маточных труб с обеих сторон, подтвержденная при лапароскопии. Критерии невключения во II группу: возраст моложе 18 и старше 45 лет, мужской фактор бесплодия, хроническая ановуляция, эндометриоз любой локализации, тяжелые экстрагенитальные заболевания.

Проведены общеклиническое, антропометрическое и специальное гинекологическое обследования всех пациенток, а также лапароскопия и гистероскопия, согласно общепринятой методике, с применением оборудования фирмы Karl Storz (Германия). Для оценки тяжести эндометриоза и распространенности спаечного процесса использована пересмотренная классификация Американского общества фертильности R-AFS [12].

У всех пациенток с эндометриозом определяли минимальную сохраненную функцию и индекс фертильности при эндометриозе (Endometriosis Fertility Index, EFI) [7]2. Интенсивность болевого синдрома оценивали по ВАШ [13].

Аномальные маточные кровотечения (АМК) диагностировались в соответствии с рекомендациями International Federation of Gynecology and Obstetrics (2018) как кровотечения, чрезмерные по длительности (более 8 дней), объему кровопотери (более 80 мл) и/или частоте (менее 24 дней) [14]. Женское бесплодие диагностировалось при жалобе пациентки на неспособность к зачатию в течение 1 года регулярной половой жизни без контрацепции [15]3.

Статистическую обработку полученных результатов производили с помощью пакета прикладных программ IMB SPSS Statistics 20. Характер распределения данных оценивали с помощью критерия Колмогорова — Смирнова. Количественные данные представлены медианой (Me) и интерквартильным размахом (Q1–Q3), т. к. распределение величин в группах отличается от нормального. Сравнение двух независимых групп по одному или нескольким количественным признакам, имеющим хотя бы в одной из групп распределение, отличное от нормального, или если вид распределений не анализировался, проводилось путем проверки статистической гипотезы о равенстве средних рангов с помощью критерия Манна — Уитни. Для проверки различий между двумя сравниваемыми парными выборками нами применялся W-критерий Вилкоксона.

Для представления качественных признаков использовали относительные показатели (доли, %). Для оценки статистической значимости качественных признаков проводили анализ таблиц сопряженности (четырехпольная таблица) — критерий χ2 Пирсона. Критический уровень значимости принят р ≤ 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Средний возраст пациенток I группы составил 31 [28-34] год, пациенток II группы — 29 [26-32] лет (p = 0,002). Пациентки I группы чаще являлись жительницами города — 139 (92,7% [87,4–95,9%]), во II группе — 119 (79,3% [72,2–85,0%]) (р = 0,001), в I группе имели высшее образование 113 (75,3% [67,9–81,5%]) участниц, во II группе — 93 (62,0% [54,0–69,4%]) (р = 0,027). В группах I и II по 133 (88,7%) пациентки работали (р = 0,349), были замужем в I группе 125 (83,3% [76,6–88,5%]), во II группе — 122 (81,3% [74,3–86,8%]) женщины (р = 0,650).

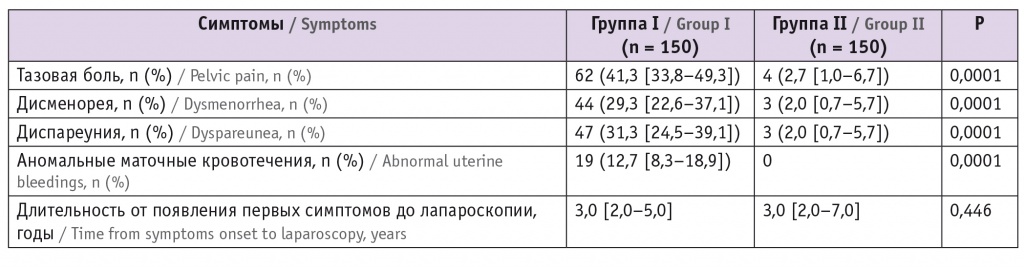

В таблице представлена частота клинических проявлений у пациенток с ЭАБ и ТПБ, включенных в исследование.

Таблица

Клиническая характеристика пациенток с эндометриоз-ассоциированным и трубно-перитонеальным бесплодием, Me [25-й; 75-й квартиль]

Пациентки I группы значимо чаще страдали тазовой болью (41,3%), дисменореей (29,3%), диспареунией (31,3%), АМК (12,7%) наблюдались только у женщин с ЭАП. Все пациентки с АМК предъявляли жалобы на менструации, чрезмерные по длительности (более 8 дней), объему кровопотери. Длительность клинических проявлений в обеих группах не имела статистически значимых различий по отдельным симптомам и составила в среднем 3 года.

Во время анкетирования были определены интервалы между временем появления первых симптомов заболевания, временем первого обращения за медицинской помощью и окончательной постановкой диагноза эндометриоза: время от появления жалоб на бесплодие до обращения к врачу составило в среднем 1,0 [0,0–2,0] год, время от первого обращения к врачу до установления диагноза — 1,5 [2,5–3,0] года, время от появления жалоб до установления диагноза — 3,0 [2,0–5,0] года.

Оперативное лечение осуществлялось у всех пациенток с эндометриозом, при этом у 95,3% женщин операция проводилась впервые, у 4,0% — дважды, у 0,7% — более 2 раз.

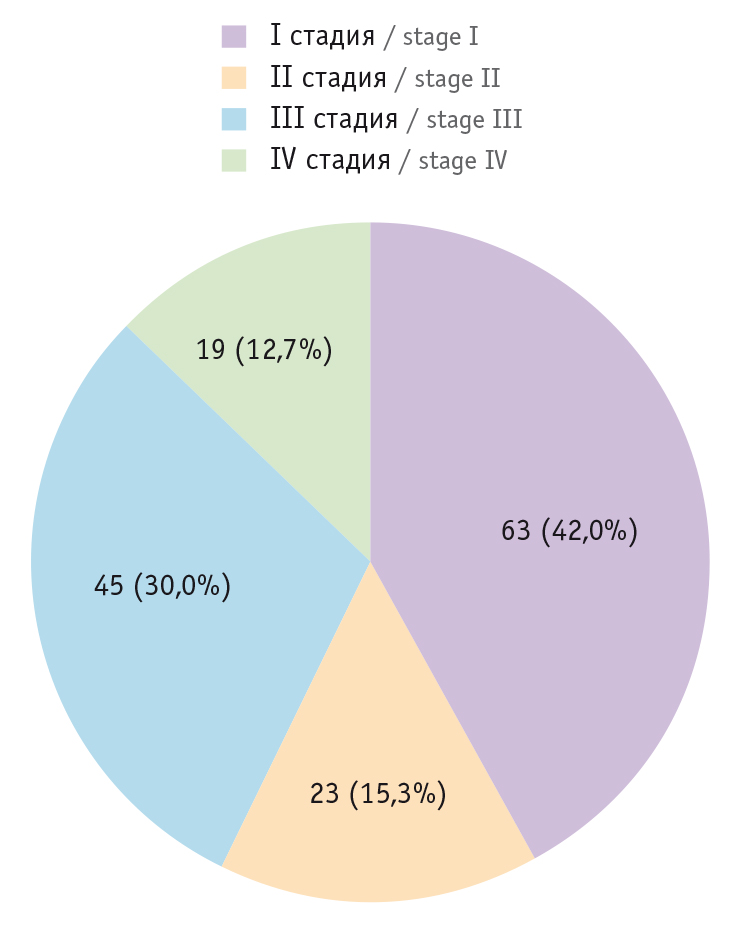

У всех участниц I группы произведено оперативное вмешательство лапароскопическим доступом. Степени тяжести эндометриоза у пациенток с ЭАБ, включенных в исследование, представлены на рисунке.

Рис. Стадии распространенности эндометриоза у пациенток с эндометриоз-ассоциированным бесплодием

Минимальная сохраненная функция у пациенток с ЭАБ составила в среднем 12,8 ± 5,6 балла, EFI — 6,7 ± 2,6 балла.

Эндометриоз локализовался на связочном аппарате в 120 (80,0%), на тазовой брюшине — в 90 (60,0%), яичниках — в 60 (40,0%) случаях. Глубокий инфильтративный эндометриоз выявлен у 28 (18,7%) пациенток с ЭАБ. Другие локализации эндометриоза (кишечник, мочевой пузырь) имелись у 6 (4,0%) женщин.

ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты проведенного исследования показали, что участницы с ЭАБ были старше, имели более высокий уровень образования и чаще проживали в городе, чем женщины с ТПБ. Пациентки как с ЭАБ, так и с ТПБ подвергались оперативному лечению в среднем через 3 года после установления бесплодия. Проведенные ранее исследования свидетельствуют, что диагностика эндометриоза запаздывает в среднем на 11,0–12,5 года [16, 17]. Более быстрое принятие решения об оперативном лечении у инфертильных пациенток с эндометриозом, вероятно, обусловлено мотивацией женщин на беременность, а также опасением лечащего врача по поводу снижения овариального резерва.

Женщины с ЭАБ чаще предъявляли жалобы на тазовую боль, АМК наблюдались только в I группе. Однако тазовая боль, включая нецеклическую боль, дисменорею и диспареунию, регистрировалась только у 60% женщин с ЭАБ, а у 40% единственным клиническим проявлением являлось бесплодие. Ранее в ретроспективном исследовании, проведенном С. Meuleman и соавт. (2009), у 221 бесплодной женщины без предварительного хирургически установленного диагноза эндометриоза при диагностической лапароскопии эндометриоз был выявлен в 47% случаев, при этом тазовая боль имелась только у 54% из этих женщин [18].

У большинства пациенток (63%), страдающих бесплодием, наблюдался минимальный или легкий эндометриоз [7, 18]. В результате проведенного нами исследования установлена сходная частота малых форм: эндометриоз I–II стадии выявлен у 57,3% женщин с ЭАБ, и 42,7% имели III и IV стадии заболевания.

Традиционно считалось, что эндометриоз является хирургическим заболеванием, требующим оперативного лечения [7]. Однако в 2019 г. Endometriosis Treatment Italian Club (ETIC) опубликовал 10 рекомендаций по ограничению хирургической активности при эндометриозе. Так, в этом документе рекомендуется не предлагать лапароскопию для выявления и лечения поверхностного перитонеального эндометриоза у бесплодных женщин без симптомов тазовой боли. Инициатива группы ETIC специально направлена на ограничение медицинского злоупотребления у женщин с известным или предполагаемым эндометриозом [19].

В исследовании С. Tomassetti и соавт. (2019) показано, что EFI может быть надежно воспроизведен разными специалистами, что способствует его применению в повседневной клинической практике в качестве основного клинического инструмента для послеоперационного консультирования/лечения бесплодия у женщин с эндометриозом [20]. W. Wang и соавт. (2013) впервые сопоставили показатель EFI с параметрами классификации R-ASRM в популяции женщин с эндометриозом. Они выявили бо́льшую прогностическую ценность EFI, поскольку он включает в себя оценку репродуктивных факторов, таких как возраст, продолжительность бесплодия, историю беременности и репродуктивный потенциал, оценку состояния органов малого таза. Частота беременности была выше у пациенток с EFI 6 баллов, чем 5 баллов [12].

В проведенном нами исследовании установлено, что у пациенток с ЭАБ EFI в среднем составил 6,7 ± 2,6 балла, что свидетельствует о высокой вероятности восстановления фертильности после оперативного лечения у большинства из них.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пациентки с эндометриоз-ассоциированным бесплодием по сравнению с женщинами с трубно-перитонеальным бесплодием имели определенные клинико-анамнестические особенности. Несмотря на то что диагностика эндометриоза с верификацией диагноза осуществлялась с задержкой, в среднем через 3 года после появления симптомов заболевания, опираясь на индекс фертильности, можно предположить, что эффективность хирургического лечения бесплодия у этих пациенток будет достаточно высокой. Требуются дальнейшие исследования для оценки необходимости и времени проведения лапароскопии у данной категории пациенток.

Поступила: 04.10.2021

Принята к публикации: 22.11.2021

________

1 Endometriosis: diagnosis and management. NICE guideline. 2017. URL: www.nice.org.uk/guidance/ng73 (дата обращения — 21.09.2021); Адамян Л.В., Андреева Е.Н., Абсатарова Ю.С. и др. Эндометриоз. Клинические рекомендации. 2020. URL: https://www.dzhmao.ru/spez/klin_recom/akushGinekol/2020/KR_259_endometrioz.pdf (дата обращения — 21.09.2021); Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Assessment and treatment for people with fertility problems (NICE clinical guideline 156). 2013. URL: https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/assessment-and-treatment-for-peop... (дата обращения — 21.09.2021).

2 Адамян Л.В., Андреева Е.Н., Абсатарова Ю.С. и др. Эндометриоз. Клинические рекомендации. 2020...

3 Корсак В.С., Долгушина Н.В., Корнеева И.Е. и др. Женское бесплодие. N97, N97.0, N97.1, N97.2, N97.3, N97.4, N97.8, N97.9. Клинические рекомендации. 2021. URL: https://rd1.medgis.ru/uploads/userfiles/shared/StandartMed/Protokol-acusher/jenskoe-besplodie-2021.p... (дата обращения — 21.09.2021).