Проблема глобального старения населения беспокоит мировое сообщество уже несколько десятилетий. По данным ВОЗ, к 2050 г. средняя продолжительность жизни женщин во всем мире составит 79,1 года, а доля женщин старше 45 лет по отношению к общей численности женского населения планеты приблизится к 46% [1].

Согласно классификации ВОЗ (2015), возраст от 44 до 60 лет считают средним [2]. Вступление в этот период жизни у современной женщины совпадает с ее социальной зрелостью и наибольшей экономической независимостью, но в то же время ассоциируется с появлением первых проявлений климактерического синдрома (КС) [3].

Вазомоторные симптомы, такие как приливы и ночная потливость, — самые распространенные проявления КС. По данным различных авторов, в той или иной степени их испытывают от 50% до 75% женщин в перименопаузе и в постменопаузе [4, 5]. Согласно результатам метаанализа Study of Women’s Health Across the Nation (2015), средняя продолжительность приливов составляет 7,4 года, а после последней менструации приливы сохраняются в среднем 4,5 года (уровень доказательности Ia), однако у 10–15% женщин выраженные вазомоторные проявления наблюдаются в течение многих лет после менопаузы [6, 7]. Вазомоторные симптомы, особенно умеренные и тяжелые, настолько сильно снижают качество жизни в период менопаузального перехода и постменопаузы, что, наряду с расстройствами сна, депрессией и нарушениями полового влечения, они значимо влияют на социальное и экономическое благополучие пациенток [8].

Цель исследования: выявить факторы риска развития КС тяжелой степени у женщин в период менопаузального перехода и ранней постменопаузе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование было проведено на базе клиникодиагностического отделения филиала № 1 ГБУЗ «Городская больница № 56 Департамента здравоохранения г. Москвы» (в настоящее время — филиал № 2 ГБУЗ «Онкологический клинический диспансер № 1 Департамента здравоохранения г. Москвы», главный врач — д. м. н., профессор Сдвижков А. М.) в период с ноября 2014 г. по ноябрь 2016 г. Под наблюдением находились 250 женщин в возрасте от 45 до 59 лет с различными проявлениями КС.

Критериями включения в исследование послужили: возраст от 44 до 60 лет; диагнозы: N95.1 Менопауза и климактерическое состояние, N95.8 Другие уточненные нарушения менопаузного и перименопаузного периода, N95.9 Менопаузные и перименопаузные нарушения неуточненные [10]; отсутствие узловых образований в молочной железе по данным маммографии и/или УЗИ; готовность участвовать в исследовании и соблюдать рекомендации врача; подписанное информированное согласие на участие в исследовании.

Критерии исключения: наличие онкологических заболеваний женской репродуктивной системы (рака молочной железы, эндометрия и т. д.) на момент исследования или в анамнезе; наличие экстрагенитальных онкологических заболеваний (рака желудка, тонкой и толстой кишки и т. д.) в анамнезе в течение последних пяти лет; наличие эндокринных заболеваний в стадии де и субкомпенсации; любые оперативные вмешательства на половых органах или молочной железе на протяжении года до начала исследования; двусторонняя овариоэктомия в анамнезе; психические заболевания; прием медикаментозных средств, способных повлиять на течение КС, в том числе гормональных препаратов, не менее чем за 3 месяца до включения в исследование); отсутствие готовности/возможности соблюдать условия участия в исследовании и рекомендации врача.

Тяжесть КС оценивали с помощью менопаузального индекса Купермана (ММИ) в модификации Е. В. Уваровой (1983) [11].

В итоге в соответствии с критериями включения в исследование вошли 193 пациентки, которые по степени выраженности КС были стратифицированы на три группы: 33 участницы с КС слабой степени (12–34 балла); 128 — умеренной (35–58 баллов); 32 — тяжелой степени (свыше 58 баллов).

Для формирования массива данных, подлежащих клиникостатистическому анализу, использовали авторскую анкетуопросник, разработанную на основе системного подхода к изучению репродуктивного здоровья женщин [12]. В анкете за «неудовлетворительный» принимали доход на члена семьи ниже официально установленного прожиточного минимума на душу населения из расчета на IV квартал 2014 г. (8234 рубля), за «удовлетворительный» — доход на члена семьи, не превышающий установленный прожиточный минимум в два раза, за «достаточный» — доход на члена семьи, превышающий установленный прожиточный минимум в два и более раз. В отношении приема алкоголя под понятием «редко» подразумевали употребление спиртных напитков не чаще двух раз в месяц в течение последнего года, под понятием «часто» — не более двух раз в неделю в течение последнего года, «постоянным» считали прием алкоголя чаще двух раз в неделю в течение последнего года.

Для клиникостатистического анализа применяли стандартные методы описательной статистики, которые определялись типом описываемых параметров. Результаты первоначально обрабатывали с помощью одномерного дисперсионного анализа. Решение о применении методов параметрической статистики принимали после выполнения анализа на соответствие нормальному распределению. Для трех и более независимых групп использовали медианный тест, критерий Краскела — Уоллиса, для двух независимых — группкритерий Колмогорова — Смирнова.Коэффициент корреляции Спирмена r применяли для сравнения показателей балльной оценки по шкале ММИ и ряда числовых признаков (бивариантный анализ). Слабой считали корреляционную связь при r ≤ 0,25, умеренной — при 0,25 < r < 0,7, сильной — при r ≥ 0,7.

Влияние номинальных факторов на тяжесть проявлений КС оценивали с помощью расчета ОШ, статистически значимым считали уровень p < 0,05 [13, 14].

Результаты

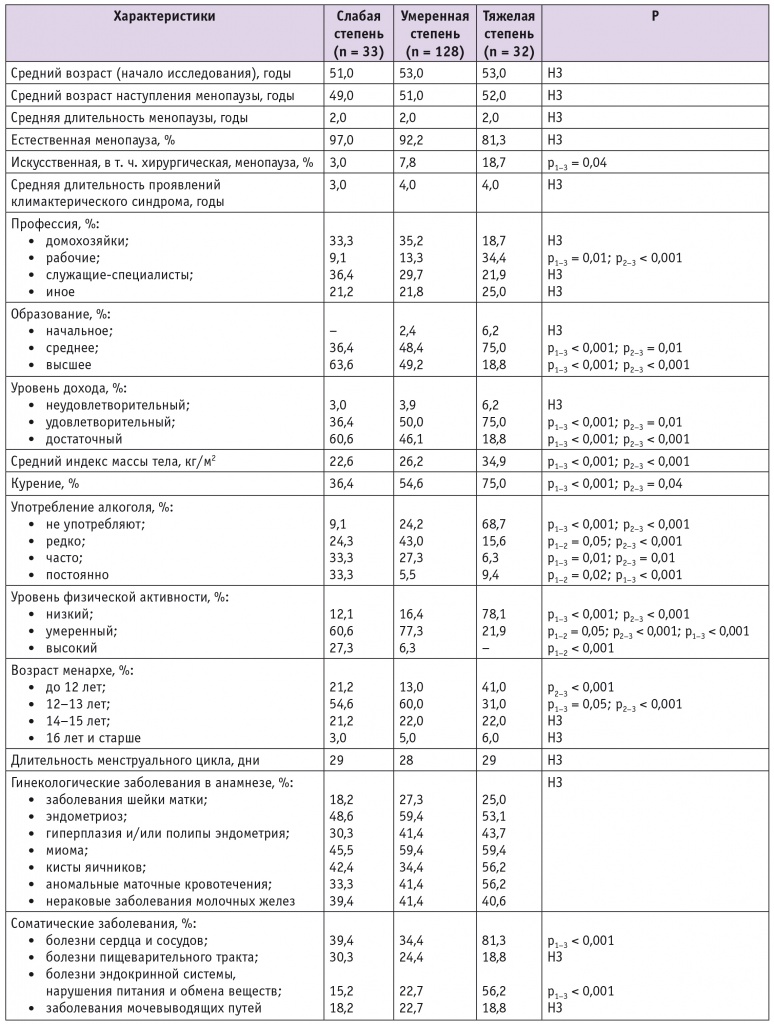

Проведенный анализ показал, что в исследуемой группе преобладали женщины с умеренными проявлениями КС (66,3%), суммарно доля пациенток с КС умеренной и тяжелой степени составила 82,9%. Как видно из данных, представленных в таблице 1, эти пациентки были на два года старше женщин с КС слабой степени. Вместе с тем, несмотря на отсутствие различий по медиане продолжительности, менопауза у них наступала позже и при тяжелом КС достоверно чаще была искусственной (р = 0,04). При этом пациентки с умеренным и тяжелым КС закономерно дольше страдали климактерическими расстройствами.

Таблица 1

Клинико-социальная характеристика пациенток исследуемой группы в зависимости от степени тяжести климактерического синдрома

Примечание. НЗ — различия между группами статистически незначимы.

Согласно нашему анализу, среди участниц исследования со слабыми и умеренными проявлениями КС преобладали домохозяйки и служащие, имеющие высшее образование, в то время как среди пациенток с тяжелыми расстройствами доминировали женщины рабочих профессий со средним образованием. Выявлено, что у пациенток с КС тяжелой степени уровень дохода статистически значимо чаще был удовлетворительным, а у женщин со слабым КС — достаточным.

Обращает на себя внимание, что для 78,1% женщин с тяжелым КС оказалась характерной низкая физическая активность, а медиана ИМТ соответствовала ожирению 2й степени.

При анализе вредных привычек оказалось, что доля курящих среди пациенток с тяжелым КС вдвое выше показателя в группе со слабыми проявлениями КС (p < 0,001) и в 1,5 выше, чем в группе с проявлениями КС умеренной тяжести (p = 0,04). Вместе с тем полученные данные свидетельствуют о том, что для них нехарактерно потребление алкоголя (68,7% его не употребляют), в то время как в группе со слабыми проявлениями КС суммарно 66,6% потребляют алкоголь часто или постоянно.

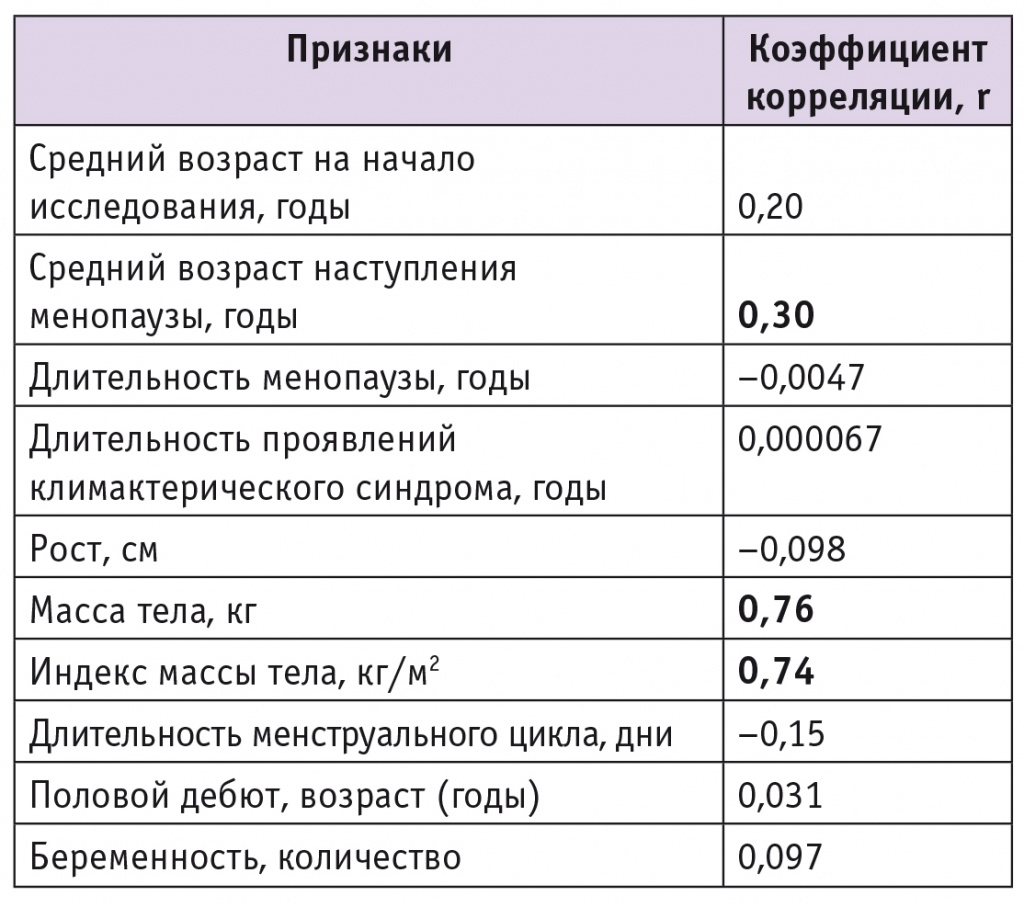

Установлено, что пациентки с тяжелым КС чаще страдают заболеваниями сердца, сосудов и эндокринной системы, нарушениями питания и обмена веществ (р < 0,001). Это соотносится с выявленной сильной корреляцией тяжести КС с массой тела и ИМТ (табл. 2).

Таблица 2

Коэффициенты корреляций признаков с тяжелым климактерическим синдромом

ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе исследования установлено, что медиана возраста наступления менопаузы в исследуемой группе в целом составила 51 год. Полученные результаты соответствуют данным отечественных исследователей, показавших, что средний возраст вступления россиянок в менопаузу — 50,8 года [15], что в среднем на полгода раньше, чем в США (51,4 года) [16]. Как видно из таблиц 1 и 2, женщины с тяжелыми проявлениями КС по сравнению с пациентками со слабыми его проявлениями в среднем на 3 года позже вступают в постменопаузу. Отмечена слабая корреляционная связь между возрастом вступления и суммой баллов по шкале ММИ.

Представляет интерес тот факт, что тяжелыми проявлениями КС значимо чаще страдали участницы рабочих профессий. Полученные данные согласуются с результатами исследования G. C. HerberGast и соавт. (2013), которые выявили, что женщины, окончившие колледж или университет, реже страдают ночной потливостью и приливами, чем их сверстницы, окончившие лишь среднюю школу [17].

Подобную закономерность также отмечали P. Chedraui и соавт. (2014), обнаружившие слабую обратную корреляцию между длительностью обучения и тяжестью проявлений КС [18]. Проведенный в ходе исследования анализ подтвердил наличие взаимосвязи между уровнем образования пациенток и тяжестью заболевания (р = 0,0003). Установлено, что женщины с тяжелыми проявлениями КС чаще имеют среднее образование (ОШ = 5,25; 95%ный ДИ: 1,8–15,3), в то время как образовательный уровень пациенток со слабыми и умеренными его проявлениями статистически значимо выше.

Полученные данные свидетельствуют, что пациентки с более высоким уровнем дохода реже страдают тяжелыми проявлениями КС. Субъективно уровень своего материального благополучия большинство из них (75,0%) оценили как удовлетворительный (ОШ = 5,25; 95%ный ДИ: 1,8–15,3), в то время как 60,6% участниц со слабыми проявлениями КС сообщили, что имеют достаточный доход. Подобная закономерность была отмечена P. Gartuolla и M. M. Han (2014) в одном из последних метаанализов [19].

В ходе настоящего исследования была обнаружена сильная корреляционная связь между ИМТ и тяжестью КС: женщины с тяжелыми проявлениями имели достоверно более высокий ИМТ в сравнении с пациентками со слабыми и умеренными проявлениями (в 1,5 и 1,3 раза соответственно, р < 0,001 для обоих случаев), что соотносилось с более низким уровнем физической активности пациенток с тяжелым КС (ОШ = 17,9; 95%ный ДИ: 4,6–69,7; р < 0,001). Полученные данные подтверждают выводы исследования E. W. Freeman и соавт. (2014), отметивших, что у женщин с избыточной массой тела риск возникновения приливов значительно выше [20].

В результате проведенного анализа выявлено, что между курением и тяжестью КС существует достоверная взаимосвязь. В группе с тяжелым КС курили 75% пациенток, что вдвое выше (р < 0,001) аналогичного показателя в группе с легким (ОШ = 5,3; 95%ный ДИ: 1,8–15,3). Найдены также значимые различия между группами в отношении потребления алкоголя. Среди пациенток с тяжелыми проявлениями КС большинство вообще не употребляли алкоголь в течение последнего года, в то время как в группе с легкими проявлениями 90,9% пациенток алкоголь употребляли, из них 24,3% — не чаще 12 раз в месяц. Эти сведения подтверждают результаты исследования L. Gallicchio и соавт. (2015), показавших, что в развитии приливов у женщин среднего возраста играют роль такие факторы, как перименопауза, курение, депрессия, и наоборот, прием больших доз алкоголя оказывает протективное влияние [21].

Нами обнаружено, что женщины с эндокринологическими заболеваниями (в частности, сахарным диабетом, метаболическим синдромом), а также с ишемической болезнью сердца в 2,1 раза чаще страдают тяжелыми проявлениями КС (p < 0,001 для обоих показателей), чем слабыми или умеренными. Это совпадает с результатами исследования Women’s Health Initiative [22].

Вместе с тем выявлена взаимосвязь между степенью ожирения и тяжестью проявлений КС (p < 0,001), что согласуется с данными о связи между ИМТ и тяжестью КС. Полученные результаты созвучны таковым N. Santoro и соавт. (2011), обнаруживших зависимость между развитием приливов и инсулинорезистентностью [23].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги проведенного исследования, можно заключить, что факторами риска развития климактерического синдрома (КС) тяжелой степени у женщин в период менопаузального перехода и в ранней постменопаузе являются среднее образование и удовлетворительный уровень дохода, курение, воздержание от алкоголя, низкий уровень физической активности. Пациентки с эндокринологическими заболеваниями и ишемической болезнью сердца значительно чаще страдают тяжелыми проявлениями КС (p < 0,001), чем слабыми или умеренными. Вместе с тем выявлена взаимосвязь между степенью ожирения и тяжестью проявлений КС (r = 0,75), что косвенно может объяснить тот факт, что женщины с тяжелыми проявлениями КС позже вступают в менопаузу (r = 0,30).

Полученные данные могут быть использованы для персонификации профилактической стратегии в отношении охраны здоровья женщин в период менопаузального перехода и в ранней постменопаузе.