Однако в ходе широкомасштабных исследований установлено, что витамин D — необходимый компонент широкого спектра физиологических процессов и оптимального состояния здоровья человека [1, 2]. Согласно результатам последних работ, витамин D является стероидным гормоном, нужным для полноценного гормонального гомеостаза. Новые представления о витамине D как о мощном стероидном гормоне D привели к существенной переоценке его физиологической роли в организме человека в разные периоды жизни [2, 3].

Итальянские ученые впервые предположили, что количество витамина D может влиять на развитие эндометриоза, модулируя пролиферативную активность эндометриальных клеток в брюшной полости [5]. В результате обследования 87 пациенток с эндометриозом и 53 здоровых женщин обнаружили, что средние уровни 25гидроксивитаминаD3 значительно выше у пациенток с эндометриозом, чем у женщин без данного заболевания: 24,9 нг/мл против 20,4 нг/мл. У участниц с уровнями витамина D, превышающими 28,2 нг/мл, наблюдали существенное увеличение риска эндометриоза, в отличие от такового в группе условно здоровых женщин. Была также зафиксирована тенденция к повышению риска эндометриоза при более высоких уровнях 1,25дигидроксивитаминаD3 и кальция, однако она не достигала статистической значимости.

Несмотря на полученные данные, исследователи подвергают сомнению ценность использования 25гидроксивитаминаD3 в качестве маркера эндометриоза, отмечая, что значение 28,2 нг/мл имело недостаточную диагностическую чувствительность и специфичность [6].

В другом исследовании были получены обратные результаты, свидетельствующие об увеличении риска эндометриоза у женщин с низким уровнем витамина D [7, 8].

Интересен факт связи возникновения остеопороза и изменений обмена костной ткани у женщин с тазовой болью, ассоциированной с эндометриозом [8]. В связи с этим обоснованно привлекают внимание работы, посвященные роли витамина D в патогенезе эндометриоза. Это заболевание, безусловно, ассоциировано с нарушением функций эндокринной и иммунной систем, а также с выраженной воспалительной реакцией [4, 9, 10]. Последние данные показали, что женщины, страдающие эндометриозом, имеют более высокий уровень 25гидроксивитаминаD3 и более высокую экспрессию к рецепторам витамина D в эндометрии по сравнению с контрольной группой, при этом установлено повышение продукции витамин Dсвязывающего белка в сыворотке и тканях брюшины. Именно он имеет прямое отношение к стимуляции макрофагальной активности. Это открытие может объяснить влияние витамина D на локальную активность иммунных клеток и цитокинов, поддерживающих эндометриоз, и недостаточную стимуляцию макрофагов [8, 11].

Обобщая данные литературы, можно предположить, что существует взаимосвязь между уровнем витамина D и степенью выраженности тазовой боли, что и определило выбор цели настоящего исследования.

Цель исследования: изучить взаимосвязь уровня витамина D и интенсивности тазовой боли у женщин, страдающих наружным генитальным эндометриозом (НГЭ).

Материалы и методы

Данное когортное проспективное исследование проведено в период 01.09.2016–01.07.2017 в НУЗ ЦКБ № 6 ОАО РЖД и в ГКБ им. В. М. Буянова — на клинических базах кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского университета дружбы народов в рамках основного направления научноисследовательской деятельности кафедры — «Репродуктивное здоровье населения Московского мегаполиса и пути его улучшения в современных экологических и социальноэкономических условиях» (номер государственной регистрации — 01.9.70 007346, шифр темы — 317712).

В исследование были включены 190 женщин, страдающих НГЭ, в возрасте от 20 лет до 41 года (средний возраст — 29,1 ± 3,3 года). Основную группу составили 160 пациенток с тазовой болью, обусловленной НГЭ, в возрасте от 20 лет до 41 года, контрольную группу — 30 женщин с верифицированным диагнозом НГЭ без болевого синдрома в возрасте от 22 до 39 лет. Средний возраст женщин в основной группе — 29,3 ± 3,5 года, в контрольной — 28,8 ± 4,9 года (p = 0,241).

Контрольная группа была сформирована из числа женщин с бесплодием на фоне НГЭ без болевого синдрома, обратившихся для оперативного лечения и давших информированное согласие на участие в исследовании.

Диагноз НГЭ в обеих группах был верифицирован лапароскопическим и морфологическим исследованием. Для определения интенсивности тазовой боли использовали ВАШ [12, 13].

В зависимости от выраженности болевого синдрома по ВАШ пациентки основной группы были стратифицированы на три подгруппы: 1я подгруппа включала 56 (35,0%) женщин с тазовой болью слабой интенсивности (1–3 балла); 2я подгруппа — 51 (31,9%) пациентку с болью умеренной интенсивности (4–6 баллов); 3я подгруппа — 53 (33,1%) участниц с выраженной тазовой болью (7–9 баллов).

Критерии включения: НГЭ — эндометриоз яичников (N80.1), синдром тазовой боли, другие уточненные состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом (N94.8); лапароскопически и морфологически подтвержденный диагноз; репродуктивный возраст. Критерии исключения: сопутствующие гинекологические заболевания воспалительной и невоспалительной этиологии, сопровождающиеся синдромом тазовой боли:

- варикозная болезнь;

- системные заболевания;

- спаечная болезнь;

- интерстициальный цистит;

- миофасциальный болевой синдром;

- синдром раздраженного кишечника;

- наличие тазовой боли, обусловленной неврологическими расстройствами;

- психогенная боль.

Суть методики заключалась в следующем. Образцы плазмы крови центрифугировали, к аликвоте супернатанта добавляли внутренний стандарт (25OHD3d6) и подвергали процедуре жидкостной экстракции. Экстракт наносили на обращеннофазную колонку (Acquity UPLC BEH C18, 1,7 µ, 2,1 × 50 мм, соединенную с 0,2 µ предколоночным фильтром) с использованием жидкостного хроматографа Waters Acquity UPLC system (Milford, USA) в градиентной подвижной фазе.

Детектирование ионов в режиме мониторинга множественных реакций выполняли на тандемном массспектрометре AB SCIEX QTRAP 5500 (AB SCIEX, Concord, ON, Canada) с источником химической ионизации при атмосферном давлении в позитивной моде. Количественный анализ выполняли средствами Multiquant v3.0 [15].

Дефицит витамина D диагностировали при концентрации 25гидроксивитаминаD3 менее 20 нг/мл (менее 50 нмоль/л), недостаточность — от 20 до 30 нг/мл (от 50 до 75 нмоль/л), нормальный уровень — от 30 до 100 нг/мл (от 75 до 250 нмоль/л) [14]. Исследование выполняли в лаборатории ООО «Клиника новых медицинский технологий «АрхиМед» (зав. лабораторией массcпектрометрии — к. х. н. Нижник А. Н.).

Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке в соответствии с результатами проверки сравниваемых совокупностей на нормальность распределения с помощью критериев Колмогорова — Смирнова и Шапиро — Уилка. Накопление, корректировка, систематизация исходной информации и визуализация полученных результатов были выполнены в электронных таблицах Microsoft Office Excel 2010. Статистический анализ проведен с использованием программы IBM SPSS Statistics 23.

Для представления нормально распределенных количественных показателей применяли средние значения и стандартные отклонения. Оценку различий между ними выполняли с помощью однофакторного дисперсионного анализа с апостериорным критерием Тьюки. Корреляционный анализ производили по методу Спирмена, так как одна из сопоставляемых переменных (выраженность боли по ВАШ) являлась порядковой. Для оценки различий номинальных показателей (долей) использовали критерий χ2 Пирсона. Достоверными считали различия при p < 0,05 [16].

Результаты и обсуждение

Средняя концентрация витамина D у обследованных женщин с эндометриозом составила 23,98 ± 6,82 нг/мл. Средний уровень витамина D в основной группе — 23,08 ± 6,56 нг/мл, в контрольной группе — 28,83 ± 6,15 нг/мл, что соответствует критериям недостаточности [14]. Среднее содержание витамина D в крови у пациенток с тазовой болью слабой интенсивности составило 26,7 ± 5,92 нг/мл, умеренной — 23,06 ± 5,55 нг/мл, выраженной — 19,26 ± 6,01 нг/мл. В последнем случае средний уровень витамина D соответствовал уже критериям дефицита.

При сравнении содержания витамина D в крови обследованных женщин основной группы в зависимости от степени интенсивности тазовой боли с помощью однофакторного дисперсионного анализа были установлены значимые различия (p < 0,001). Применение апостериорного критерия Тьюки позволило выявить существенное снижение уровня витамина D в подгруппе пациенток с умеренной интенсивностью боли по сравнению со слабой (p = 0,004), а также в подгруппе с выраженным болевым синдромом по сравнению с умеренным (p = 0,003).

В результате корреляционного анализа по Спирмену была найдена обратная корреляционная связь между выраженностью болевых ощущений по ВАШ и содержанием витамина D у женщин основной группы (p < 0,001). Было получено значение коэффициента корреляции ρ = –0,502, что соответствует заметной тесноте связи по шкале Чеддока.

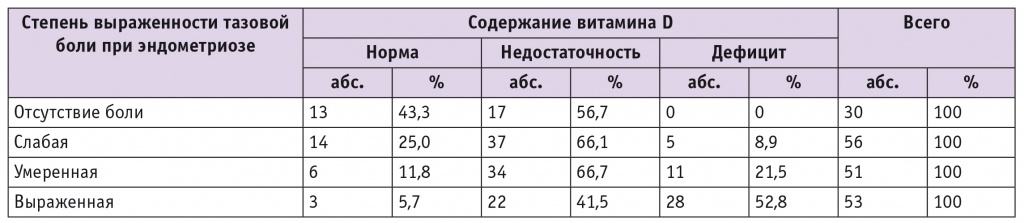

Было проведено также сравнение распределения пациенток по уровню содержания витамина D в зависимости от выраженности тазовой боли (табл.).

Таблица

Распределение пациенток по уровню содержания витамина D в зависимости от выраженности тазовой боли

Согласно данным таблицы, усиление болевого синдрома сопровождается увеличением доли пациенток с дефицитом витамина D от 0 при отсутствии тазовой боли и 8,9% при ее слабой выраженности до 52,8% при выраженном болевом синдроме. Доля пациенток с нормальным уровнем витамина D снижалась от 43,3% в контрольной группе до 5,7% в подгруппе женщин с выраженным эндометриозассоциированным болевым синдромом. Различия между подгруппами были достоверными (p < 0,001).

Наблюдаемое нами снижение содержания витамина D у пациенток с эндометриозом соответствует результатам других, более ранних исследований [8]. Так, согласно данным Z. Merhi и соавт. (2014), в ходе крупного проспективного когортного исследования, проведенного в США (Nurses’ Health Study II), включавшего 70 566 женщин, плазменный уровень витамина D обратно коррелировал с частотой встречаемости этого заболевания [7]. Женщины, у которых уровень 25гидроксивитаминаD3 находился в верхнем квартиле, имели на 24% меньшую частоту эндометриоза, чем те, у которых он находился в пределах нижнего квартиля (ОР = 0,76; 95%ный ДИ: 0,60–0,97; p = 0,004).

Согласно современным представлениям о патогенезе эндометриоза, это заболевание отвечает всем критериям аутоиммунной патологии. Важным в патогенезе любого аутоиммунного заболевания является воспаление на фоне нарушенной иммунной регуляции (Т и Влимфоциты) [6]. Как показали результаты исследования другой степени доказательности, изложенные в материалах C. A. Gysemans и соавт. (2014), витамин D обладает доказанным антипролиферативным, противовоспалительным и иммуномодулирующим эффектом [8]. Он существенно влияет на синтез некоторых воспалительных цитокинов, препятствуя транскрипции ряда генов цитокинов. Таким образом, витамин D оказывает мощное модулирующее действие на иммунную систему, а дефицит витамина D может вызывать системный воспалительный ответ, который является основным фактором развития эндометриоза [2, 7, 9, 10].

A. Lasco и соавт. в 2012 г. провели исследование эффективности витамина D у пациенток с первичной дисменореей в отношении болевого синдрома. Оно показало статистически достоверное снижение выраженности боли после приема однократной дозы витамина D 300 000 МЕ в виде холекальциферола (p < 0,001) [11].

Заключение

Для пациенток с наружным генитальным эндометриозом (НГЭ) характерно снижение уровня витамина D до значений, соответствующих критериям недостаточности (23,98 ± 6,82 нг/мл), а при выраженной тазовой боли — до 19,26 ± 6,01 нг/мл, что соответствует критериям дефицита.

Обнаружена достоверная умеренная обратная корреляция между интенсивностью тазовой боли, обусловленной НГЭ, и уровнем витамина D в крови (ρ = –0,502).

Полученные данные диктуют необходимость дальнейшего изучения роли витамина D в патогенезе эндометриоза, в частности в механизмах возникновения болевого синдрома, а также его терапевтических возможностей.

Терапия препаратами витамина D у пациенток с эндометриозом может оказаться перспективной для снижения доз НПВП или позволит совсем отказаться от этой группы препаратов, что было бы неоспоримым преимуществом при лечении женщин, страдающих болевым синдромом.