|

Тотчиев Георгий Феликсович Доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии с курсом перинатологии медицинского факультета Медицинского института ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» |

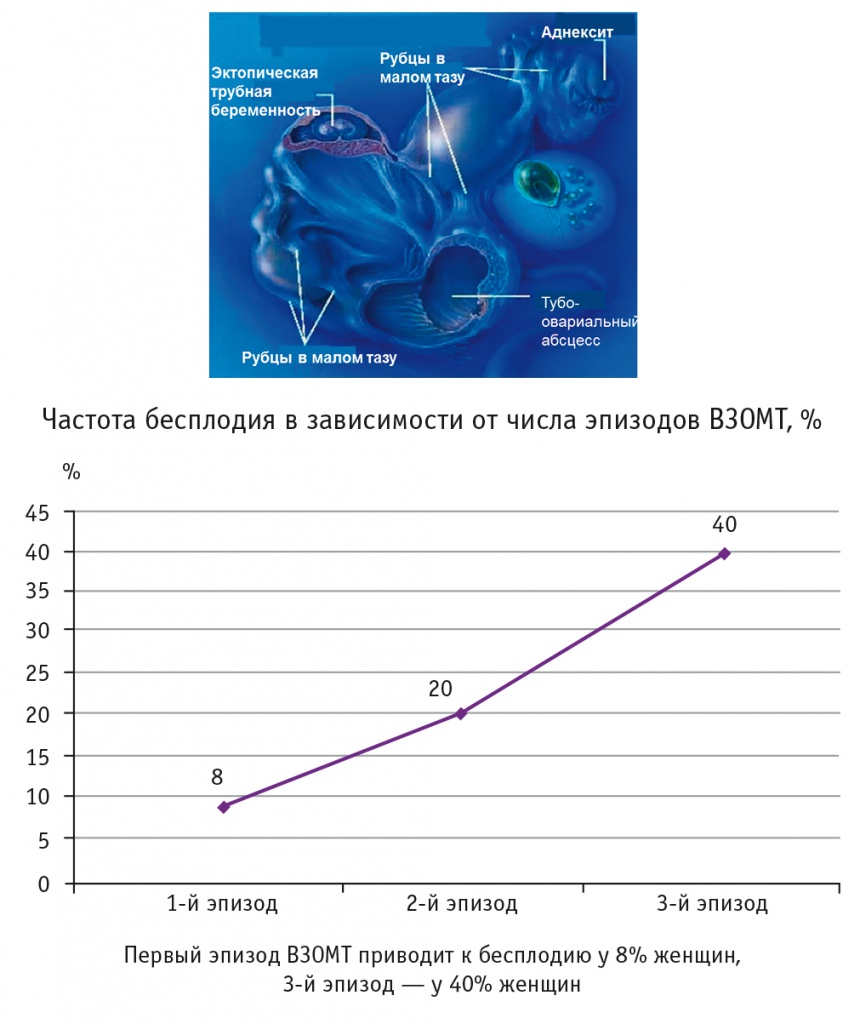

Одним из факторов, способствующих ухудшению репродуктивного здоровья женщины, несомненно, является высокий уровень инфекционно-воспалительной заболеваемости внутренних половых органов. Длительно текущие, нередко рецидивирующие воспалительные заболевания придатков матки остаются наиболее значимой причиной инфертильности, обусловленной, как правило, тазовыми перитонеальными спайками[2, 3] (рис. 1).

Рис. 1. Последствия воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ)

В настоящее время в гинекологической практике, ввиду высокой частоты трубно-перитонеального бесплодия, остается чрезвычайно актуальным изучение формирования спаечного процесса в малом тазу, а также возможности его профилактики и лечения[6]. Необходимо отметить, что в формировании тазовых перитонеальных спаек ключевую роль играют перенесенные оперативные вмешательства[7, 8] (рис. 2), причем широкое внедрение в практику эндовидеохирургических методов вопреки ожиданиям не уменьшило распространенность послеоперационных спаек.

Рис. 2. Частота образования спаек

С одной стороны, снизилась активизация процессов адгезиогенеза, традиционных для хирургической операции, однако, с другой стороны, были выявлены нежелательные последствия, сводящие к минимуму эффект восстановительной хирургии: напряженный карбоксиперитонеум и его патофизиологические следствия, образование зон коагуляционного некроза и интраоперационная ишемия органов малого таза, негативно влияющие на процессы репарации в ране.

Механизмы действия применяемых при спаечном процессе препаратов многообразны и направлены на обеспечение следующих основных процессов: уменьшение воспаления и экссудации из раны; отграничение поверхности раны, дающее временный эффект; предотвращение скоплений фибрина в брюшной полости; снижение уровня фактора повреждения ткани при гипоксии; ингибирование фибробластной пролиферации.

В течение последних 25 лет ведутся интенсивные разработки различных противоспаечных средств барьерного типа, действующих за счет трех механизмов: гидрофлотации, скольжения и механического разделения поверхностей. Учитывая тот факт, что длительность восстановления мезотелия после операции варьирует от 3 до 8 дней, требуется, чтобы барьеры находились на месте повреждения по меньшей мере в течение 3 дней.

В последние годы в литературе появились данные об использовании рассасывающего барьера Интерсид для предупреждения образования спаек. Многочисленные клинико-экспериментальные исследования показывают его высокую противоспаечную активность при различных видах оперативных вмешательств. В то же время адсорбция данного барьера сопровождается инфильтрацией фагоцитарных клеток и реакцией воспаления. Помимо этого, эффект его значительно снижается из-за недостаточного гемостаза в ране.

Многолетний опыт применения для предупреждения спаек средств как эндогенной (фибринового клея, трансплантатов из сальника, брюшины, фибриновой пленки), так и экзогенной природы (желатина, сетки из викрила, дексона и др.), оказался несостоятельным, так как необходимость нахождения их в брюшной полости способствовала усилению спайкообразования.

Для профилактики спайкообразования было предложено применение различных препаратов, в том числе стероидов, антикоагулянтов, фибринолизина, коллагена и т. д., однако ни один из них не был удостоен широкого практического применения.

Теоретически использование любого фибринолитика могло бы приводить к подавлению фибринолитической активности и задержке образования спаек. К сожалению, при практическом применении результаты не подтвердились, а введение урокиназы, стрептокиназы и фибринолизина не дало эффекта.

Ни одна из вышеназванных возможностей профилактики или уменьшения темпов спайкообразования в силу ряда причин не заняла ведущих позиций в практической медицине, не способствовала эффективному лечению спаечных процессов органов малого таза.

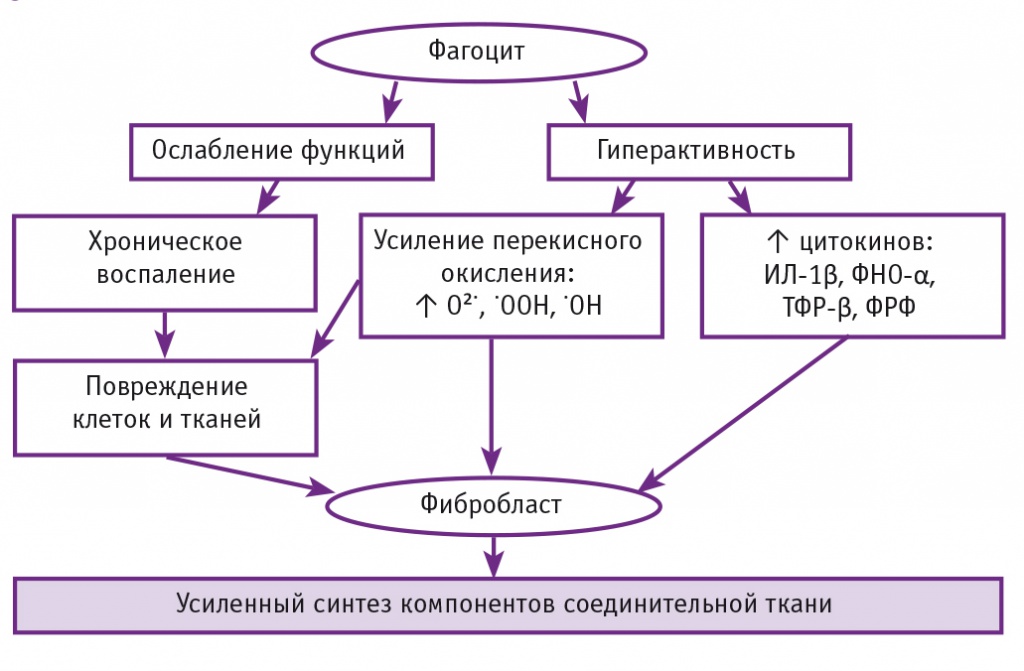

Перспективными для профилактики послеоперационного спаечного процесса в настоящее время считают этиотропные препараты, оказывающие системное воздействие на иммунитет и обладающие ферментативной активностью. Формирование адекватного ответа иммунной системы на операционную травму позволяет устранить ведущий фактор спайкообразования — хроническую воспалительную реакцию, а применение ферментов с пролонгированной активностью обеспечивает стойкий протеолитический эффект (рис. 3).

Рис. 3. Запуск защитной реакции организма, направленной на изоляцию очага воспаления (рост соединительной ткани).

Примечание. ИЛ — интерлейкин, ТФР — трансформирующий фактор роста, ФНО — фактор некроза опухоли, ФРФ — фактор роста фибробластов

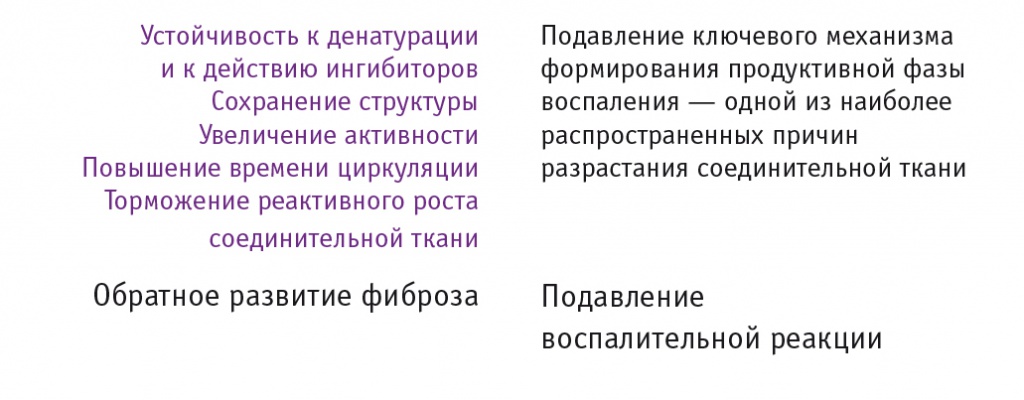

Описанные в литературе современные методы лечения трубной непроходимости, спровоцированной спаечным процессом, препаратом Лонгидаза представляются весьма интересными и перспективными. Данный препарат получен путем конъюгации гидролитического фермента гиалуронидазы с высокомолекулярным носителем азоксимера бромидом[4] (рис. 4).

Рис. 4. Двойное действие препарата Лонгидаза

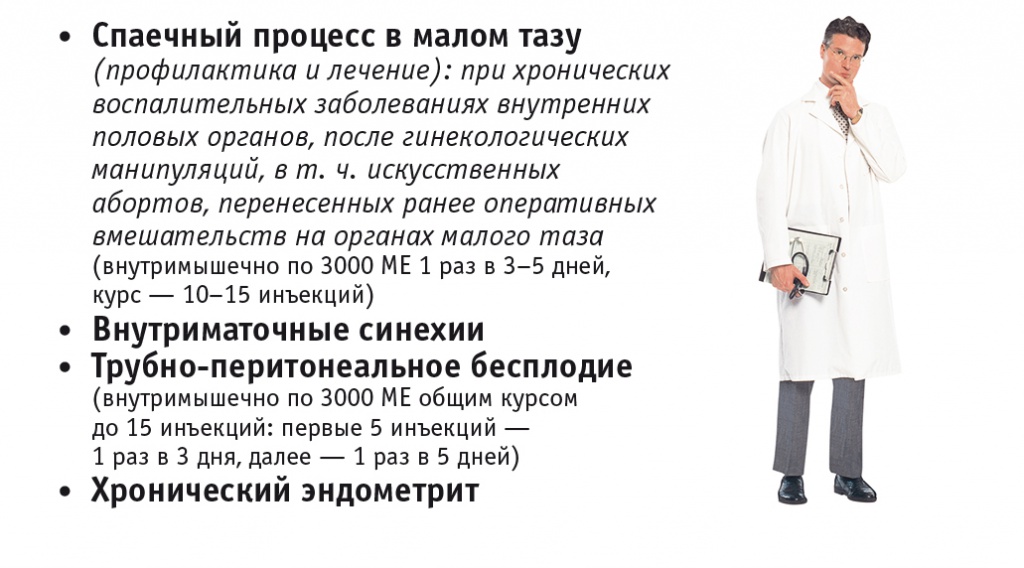

Технология, разработанная авторами изобретения, позволила снизить побочные (аллергизирующие) свойства фермента, стабилизировав его при этом, за счет чего заметно повысились устойчивость к ингибиторам, время активности в организме и термостабильность. Курс лечения Лонгидазой позволяет воздействовать на продуктивную фазу воспаления, подавляя ее, и вызывать обратное развитие фиброзных, рубцово-спаечных процессов[1, 5]. Кроме того, препарат повышает эффективность комплексной терапии хронических воспалительных процессов эндометрия[3] (рис. 5).

Рис. 5. Показания к назначению препарата Лонгидаза

Таким образом, расширение за последние годы патогенетического поиска методов профилактики и воздействия на спаечный процесс привело к созданию лекарственных средств, воздействующих на иммунобиологическую реактивность организма. Накопленные в отечественной литературе сведения об эффективности и безопасности препарата Лонгидаза, созданного путем конъюгации фермента гиалуронидазы с высокомолекулярным носителем, позволяют включить его в комплекс профилактических мероприятий, направленных на активацию иммунных пролиферирующих клеточных элементов путем воздействия на локально-воспалительный процесс.