ВВЕДЕНИЕ

Проблема особенностей копинг-стратегий и реакции на стресс у пациентов с различными соматическими расстройствами активно изучается в современной науке[1–12]. Существует консенсус, что продуктивные копинг-стратегии оказываются более эффективными для совладания с болезнью и сохранения качества жизни (КЖ)[1–4]. Однако не всегда такие стратегии распространены среди пациентов. Кроме того, указывается на различия в копингах, используемых для совладания при различных патологиях[2, 11, 13, 14]. Таким образом, специфические для соматических патологий стратегии не всегда оказываются наиболее продуктивными и требуют коррекции[15].

Целью данного исследования стало выявление копинг-стратегий, характерных для лиц с различными соматическими патологиями при различном КЖ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проведено на основании базы данных, полученных в ходе реализации проекта «Эпидемиологическое исследование СПКЯ и его фенотипов в Восточной Сибири (ESPEP study)» с использованием системы REDcap[16]. Из базы были выбраны данные 749 женщин (41,9 ± 11,48 года), указавших как перенесенные, так и актуальные соматические патологии. Женщины могли указать одно или несколько заболеваний из следующего перечня: неврологические (травмы спины/позвоночника, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, инсульт, эпилепсия), кардиологические (высокое артериальное давление, инфаркт, сердечные шумы, аритмия, пролапс митрального клапана, заболевания периферических сосудов), эндокринные (диабет, тиреоидит, остеопороз, высокий уровень холестерина, использование стероидов), респираторные (астма, хронический кашель, бронхит, эмфизема), гастроэнтерологические (язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, синдром раздраженного кишечника, запор, дивертикулит, язвенный колит, болезнь Крона), нарушения свертывающей системы крови (тромбозы в анамнезе, тромбоцитарные проблемы, переливание крови), мочеполовые и репродуктивные (периодические мочевые инфекции, мочекаменная болезнь, репродуктивные проблемы, менопаузальные симптомы), онкология (рак молочной железы, рак легких, рак яичника, рак щитовидной железы, рак матки, рак шейки матки, рак толстой кишки), мышечно-скелетные (переломы костей) и патологии других систем.

Все пациентки подписали информированное согласие на проведение исследования. Проведение исследования одобрено локальным этическим комитетом Научного центра проблем здоровья семьи и репродукции человека, протокол № 2.1 от 24.02.2016.

Использовали методики «Опросник способов совладающего поведения»[17], «Методику определения индивидуальных копинг-стратегий» Э. Хайма[17]; Тест жизнестойкости С. Мадди[18] и опросник КЖ SF-12[19].

Статистическую обработку данных проводили при помощи U-критерия Манна — Уитни (приводятся данные критерия и скорректированные z-значения, если группа больше 60 испытуемых). Все расчеты проводили в статистическом пакете SPSS 23.0 («IBM»).

РЕЗУЛЬТАТЫ

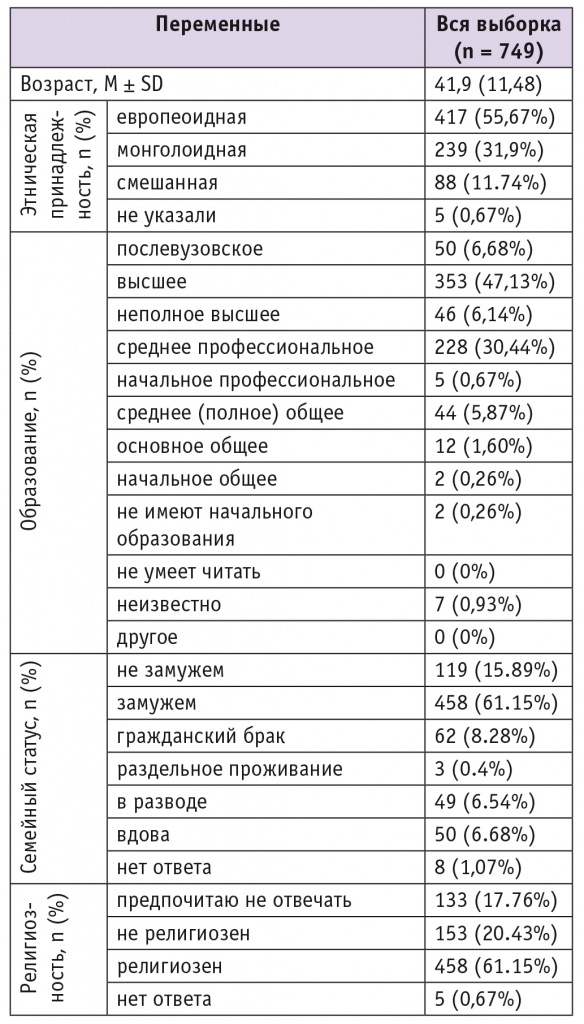

В исследовании приняли участие религиозные женщины преимущественно европеоидного этноса с высшим образованием, находящиеся замужем (табл. 1). Различий в социодемографических особенностях между женщинами с патологиями и без них не обнаружено, исключая то, что женщины с патологиями более религиозны.

Таблица 1

Социодемографические особенности выборки

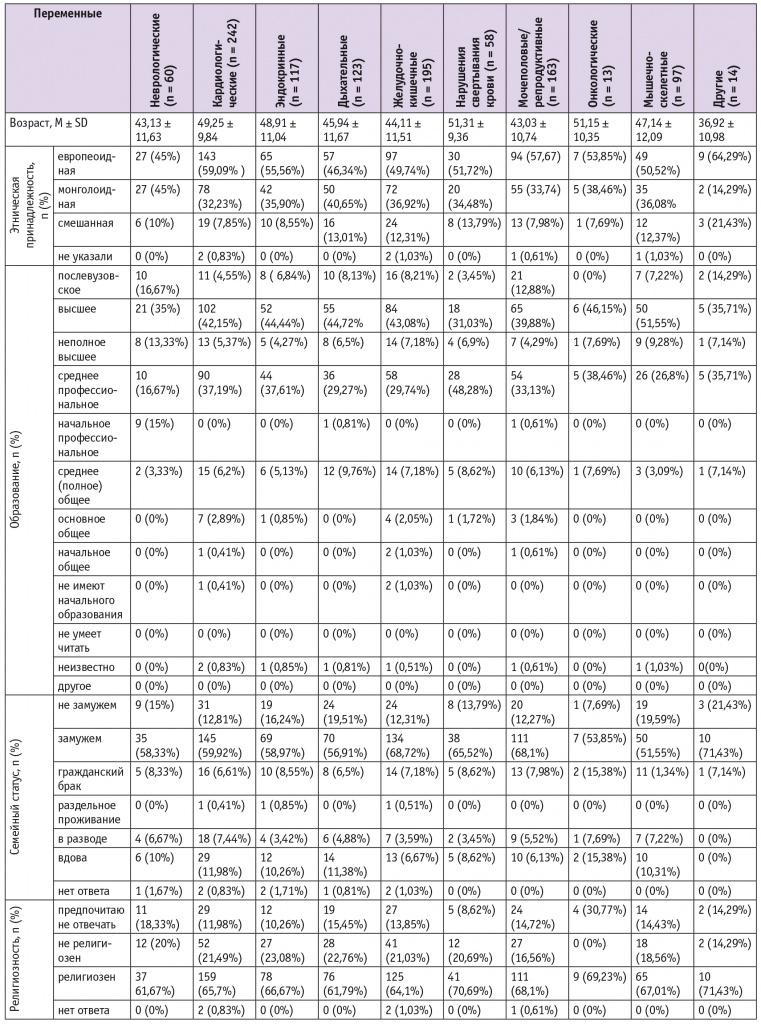

При этом женщины с различными патологиями (табл. 2) в социодемографическом аспекте различались (табл. 3). Так, среди женщин с кардиологическими патологиями и заболеваниями крови сравнительно выше доля лиц с высшим образованием (z = 2,51, p = 0,009 и z = 2,58, p = 0,01 соответственно); среди женщин с дыхательными патологиями выше доля лиц, относящихся к монголоидному этносу или со смешанным происхождением (z = 2,11, p = 0,035).

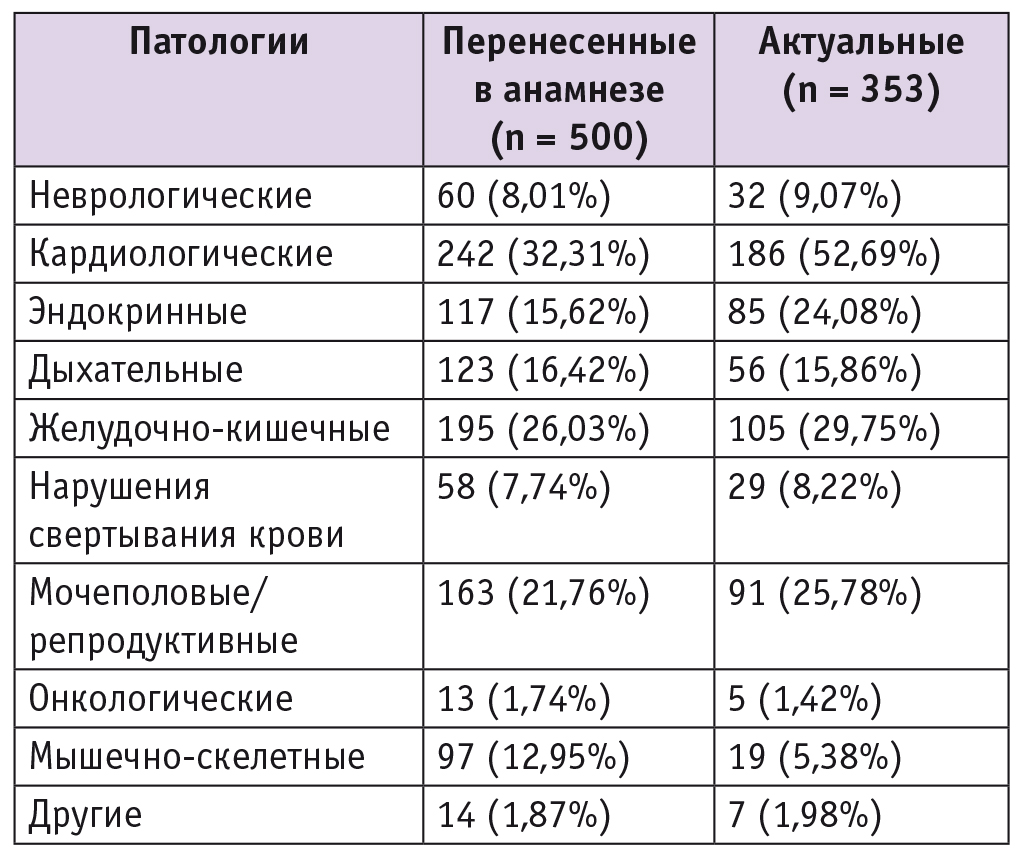

Таблица 2

Соматические патологии у женщин из выборки, n (%)

Таблица 3

Социодемографические особенности женщин с различными патологиями

На первом этапе мы проанализировали различия, существующие в выраженности копинг-стратегий у женщин с патологиями и без них. Оказалось, что различия незначительны и приходятся на такие копинг-стратегии, как «смирение» методики Э. Хайма[17] (у женщин с патологиями оно выражено сильнее; z = 3,57, p = 0,001) и «контроль» методики С. Мадди[18] (у женщин с патологиями оно выражено сильнее; z = 2,39, p = 0,017).

На втором этапе мы проанализировали различия, существующие в зависимости от КЖ. Из всех опрошенных женщин 163 (21,76%) испытуемых набрали по данной методике менее 50% процентов (низкое КЖ), 586 (78,24%) человек — более 50% (высокое КЖ). В целом женщины с более низким КЖ чаще использовали неадаптивные копинг-стратегии (z = 4,51, p = 0,01), в частности — «бегство/избегание» (z = 3,86, p = 0,01), «эмоциональная разрядка» (z = 5,2, p = 0,01), «отступление» (z = 4,3, p = 0,01). У таких женщин были меньше развиты компоненты жизнестойкости (z = 5,36, p = 0,01). Наоборот, женщины с более высоким КЖ чаще использовали продуктивную стратегию «оптимизм» (z = 2,9, p = 0,01).

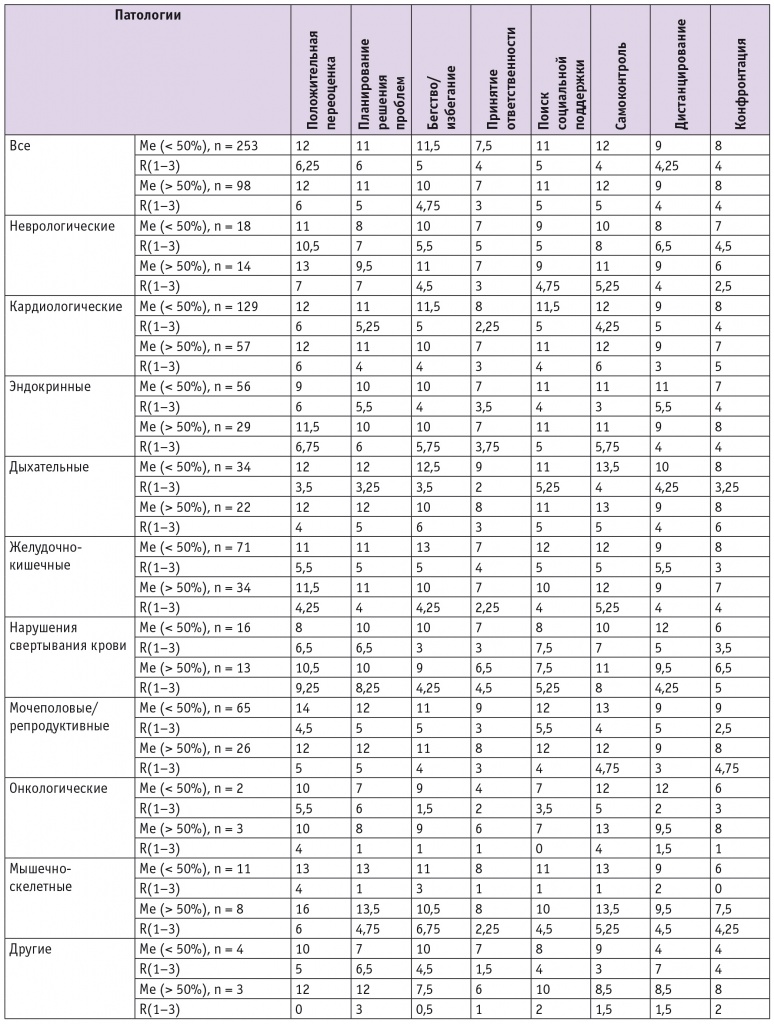

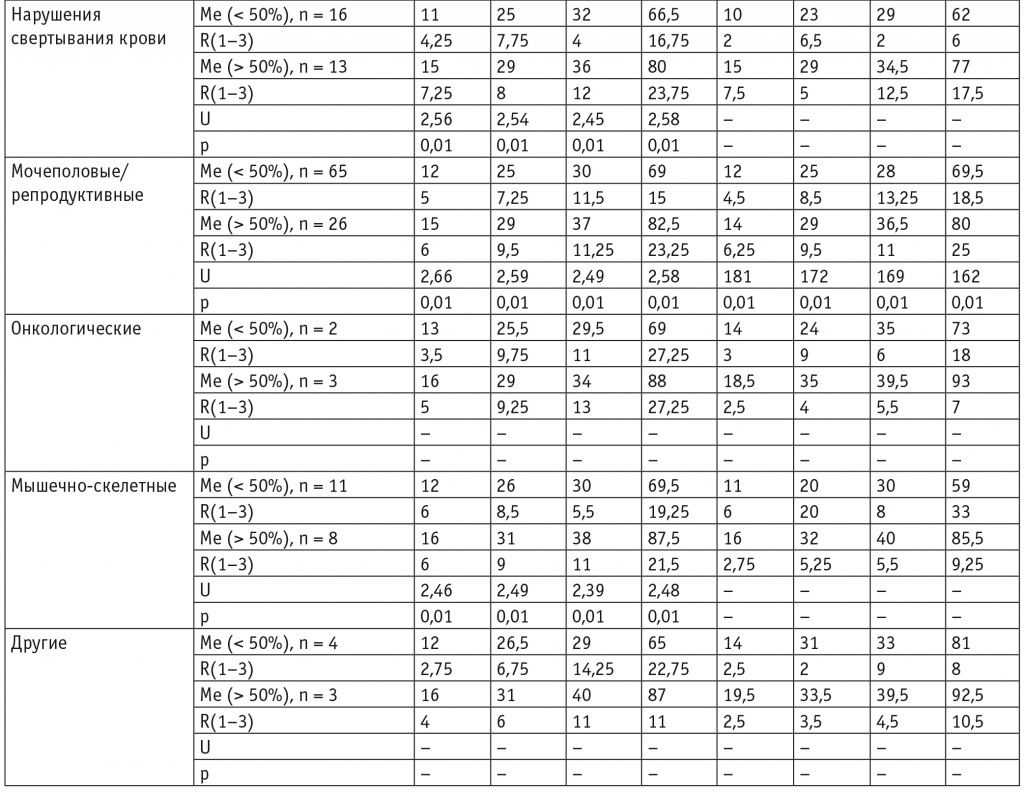

На третьем этапе мы проанализировали копинг-стратегии, специфичные для женщин с определенными соматическими патологиями — в анамнезе (табл. 4) или актуально переживаемыми (табл. 5). В целом женщинам, указавшим в анамнезе различные заболевания, были свойственны такие непродуктивные стратегии, как «смирение» (z = –3,58, p = 0,007), «диссимуляция» (z = –2,83, p = 0,007), «растерянность» (z = –2,08, p = 0,037), «дистанцирование» (z = –2,01, p = 0,04). У таких женщин были ниже показатели жизнестойкости в аспекте контроля своей жизни (z = –2,39, p = 0,007).

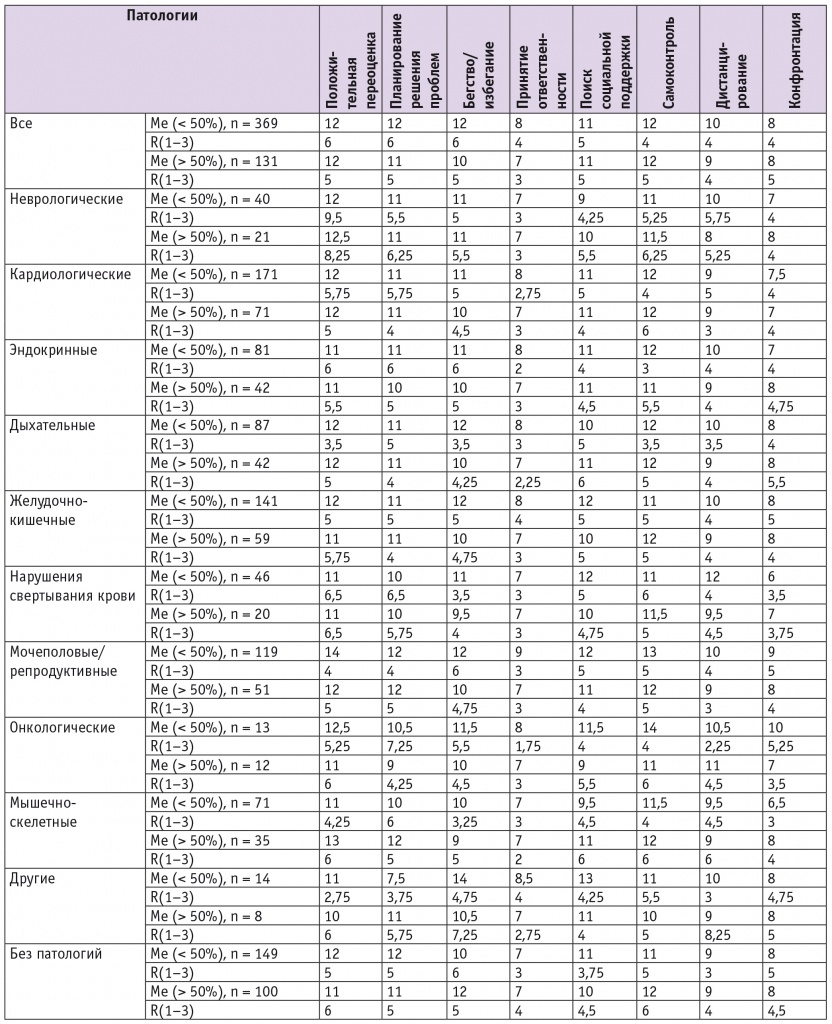

Таблица 4

Средние показатели стратегий совладающего поведения у женщин с соматическими патологиями в анамнезе

Примечание. Здесь и в табл. 5, 6: Me — медиана; R(1–3) — размах между 1-м и 3-м квартилем; > 50% — показатель по методике SF-12 больше 50%; < 50% — показатель по методике SF-12 меньше 50%.

Таблица 5

Средние показатели стратегий совладающего поведения у женщин с актуальными соматическими заболеваниями

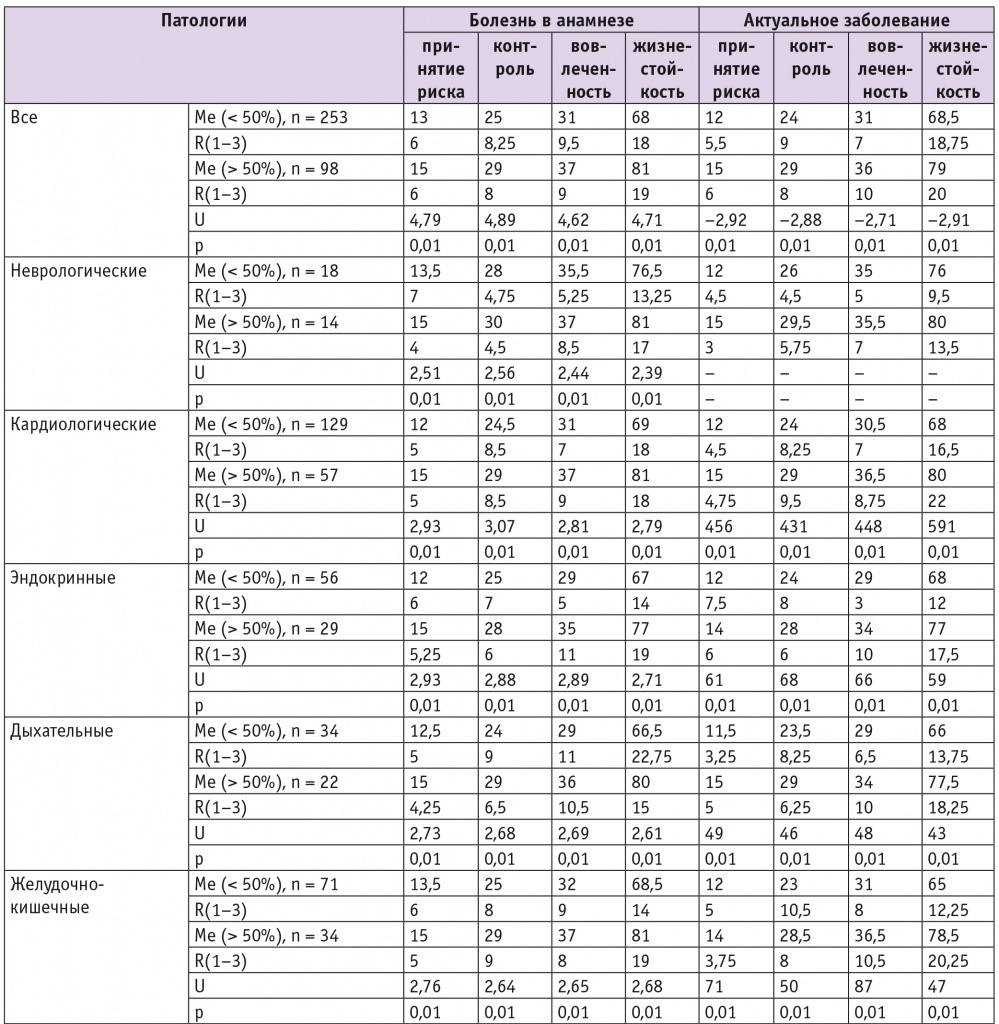

Женщины, указавшие, что имеют заболевание в настоящий момент, по сравнению со здоровыми женщинами отличались большей выраженностью неадаптивных копингов — «смирение» (z = 3,19, p = 0,01), «диссимуляция» (z = 2,85, p = 0,01), «дистанцирование» (z = 2,14, p = 0,032). У таких женщин были меньше развиты компоненты жизнестойкости (z = 2,96, p = 0,01).

На третьем этапе мы проанализировали различия, существующие между женщинами с различными заявленными соматическими патологиями, которых отличали неодинаковые уровни КЖ (табл. 3).

Практически при любом перенесенном заболевании у женщин с низким КЖ преобладали стратегии «подавление эмоций» (z = –1,99, p = 0,05), «покорность» (z = –2,218, p = 0,02), «отступление» (z = –3,34, p = 0,05). Кроме того, у женщин с низким КЖ доминировала стратегия «бегство/избегание»: в целом при наличии заболеваний (z = –3,76, p = 0,01), с кардиологической патологией (z = –2,39, p = 0,03), респираторными заболеваниями (z = –2,24, p = 0,02), гастроэнтерологическими заболеваниями (z = –2,08, p = 0,04), гинекологическими и мочеполовыми болезнями (z = –2,29, p = 0,02), заболеваниями опорно-двигательного аппарата (z = –2,29, p = 0,02). Часто у женщин с низким КЖ встречалась стратегия «дистанцирование» (в целом при наличии заболеваний (z = –2,02, p = 0,05), с эндокринными расстройствами (z = –2,08, p = 0,03), гастроэнтерологическими заболеваниями (z = –2,07, p = 0,04), гинекологическими и мочеполовыми болезнями (z = –2,29, p = 0,02), заболеваниями опорно-двигательного аппарата (z = –2,29, p = 0,02). Среди других копинг-стратегий отметим стратегию «конфронтация» (z = –2,18, p = 0,03) у женщин с нейрологическими проблемами и низким КЖ.

Наоборот, женщин с высоким КЖ отличали стратегии «положительная переоценка» — при гинекологических нарушениях (z = –2,6, p = 0,02) и нарушениях опорно-двигательного аппарата (z = –2,6, p = 0,02), «оптимизм» (в целом — U = 98, p = 0,01), при кардиопатологии (U = 130, p = 0,02), эндокринных расстройствах (U = 10, p = 0,022), респираторных нарушениях (U = 12, p = 0,03).

У женщин, переживающих заболевание, при низком КЖ преобладали те же непродуктивные копинги, что и у женщин с патологиями в анамнезе, за исключением выраженности у женщин с кардиологическими патологиями и заболеваниями мочеполовой сферы копинга «поиск социальной поддержки» (U = 841, U = 138 соответственно, p = 0,005). Наоборот, женщин с высоким КЖ при наличии актуального заболевания отличали стратегии «планирование решения проблем» (при эндокринных расстройствах, U = 121, p = 0,005) и «принятие ответственности» (при респираторных заболеваниях, U = 118, p = 0,03).

В ряде случаев, где это оказалось возможным, мы проанализировали различия, существующие в копинг-стратегиях у женщин с определенными патологиями в рамках одной группы заболеваний. Женщины с травмами спины (n = 23) по сравнению с женщинами с другими заболеваниями отличались большей религиозностью (U = 45, p = 0,047, а женщины с рассеянным склерозом (n = 4) меньше принимали риск (U = 39, p = 0,03); женщин, переживших инсульт (n = 4), отличала меньшая выраженность поиска социальной поддержки (U = 42, p = 0,038).

Женщин с высоким артериальным давлением (n = 197) отличала меньшая выраженность стратегий «пассивная кооперация» (U = 591, p = 0,029) и контроля над ситуацией (z = 2,77, p = 0,006), а у женщин с аритмией (n = 43) была больше выражена стратегия «отступление» (U = 606, p = 0,037); женщин с заболеваниями периферических сосудов (n = 16) отличала бо́льшая выраженность непродуктивных стратегий «растерянность» ((U = 392, p = 0,034) и «дистанцирование» (z = –1,99, p = 0,046).

Среди женщин с эндокринными патологиями выделялись те, у кого диагностирован диабет (n = 21): таких женщин отличала бо́льшая выраженность стратегий «эмоциональная разрядка» (U = 82, p = 0,019) и меньшая — стратегий «поиск социальной поддержки» (z = 2,006, p = 0,045) и «вовлеченность» (z = 2,35, p = 0,019). Наоборот, женщины, у которых диагностирован тиреоидит (n = 17), отличались большей выраженностью стратегий «растерянность» (U = 96, p = 0,033), «протест» (U = 96, p = 0,033), «самообвинение» (U = 96, p = 0,033) и меньшей — стратегии «позитивная переоценка» (z = 2,2, p = 0,028).

Среди женщин с респираторными нарушениями у женщин с астмой (n = 30) по сравнению с другими были больше выражены стратегии «протест» (U = 90, p = 0,005) и меньше — стратегия «позитивная переоценка» (z = 2,06, p = 0,039), а у женщин с хроническим бронхитом (n = 53) — более выражены непродуктивные стратегии «отступление» (U = 134, p = 0,041) и «дистанцирование» (U = 2, p = 0,045).

У женщин с проблемами в области желудочно-кишечного тракта пациенток с язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки (n = 17) отличала меньшая выраженность стратегии «планирование решения проблем» (z = 2,45, p = 0,014), а женщин с синдромом раздраженного кишечника (n = 19) — бо́льшая выраженность стратегий «относительность» (U = 211, p = 0,005), «планирование решения проблем» (z = 2,48, p = 0,015).

Среди женщин с проблемами в мочеполовой и репродуктивной сферах лиц с периодическими мочевыми инфекциями (n = 53) отличала бо́льшая выраженность продуктивных стратегий «проблемный анализ» (U = 358, p = 0,001) и «контроль» (z = 1,99, p = 0,046). Женщины с мочекаменной болезнью (n = 14) отличались меньшей выраженностью продуктивной стратегии «оптимизм» (U = 106, p = 0,011) и большей — «покорность» (U = 171, p = 0,004). Женщин с переломами костей (n = 69) отличала большая выраженность продуктивной стратегии «планирование решения проблем» (U = 673, p = 0,035) и меньшая — стратегии «избегание» (U = 676, p = 0,037).

Таким образом, можно заключить, что при большей дифференцировке женщин с патологиями по-прежнему отличают менее продуктивные копинг-стратегии.

Отдельно отметим результаты методики «Тест жизнестойкости» (табл. 6). Вне зависимости от заболевания, будь оно в анамнезе или переживается актуально, у женщин с более высоким КЖ были выше показатели жизнестойкости и всех ее компонентов. В тех случаях, когда различия не были зафиксированы, это объяснялось размерами выборки.

Таблица 6

Средние показатели жизнестойкости у женщин с актуальными соматическими заболеваниями и заболеваниями в анамнезе

Одним из факторов, наиболее влияющим на КЖ, является боль. В данном исследовании мы не использовали специализированные шкалы для оценки боли у пациентов. Однако в методику SF-12 входит вопрос «Насколько боль влияла на Вашу привычную работу на протяжении последних четырёх недель (как на работу вне дома, так и на домашнюю работу)?». Мы использовали его, чтобы оценить, какие копинг-стратегии используют женщины с патологиями, испытывающими или не испытывающие выраженную боль.

Из всей выборки женщин, включая женщин без патологий, только 30 (4%) женщин признали, что боль влияет на их привычную работу очень сильно и сильно; еще 104 (13,88%) женщины признали, что она влияет на их работу «умеренно». С учетом этого нам не удалось набрать группы по каждой из патологий, чтобы определить особенности копинг-стратегий, свойственных женщинам, испытывающим и не испытывающим хроническую боль. Если говорить в целом по выборке женщин с патологиями, то у женщин, у которых боль влияет на работу очень сильно и сильно, более выраженной оказалась стратегия «бегство/избегание» (z = 2,175, p = 0,03). У женщин с неврологическими патологиями, на жизнь которых боль влияет как минимум умеренно, больше выражены относительно продуктивные и продуктивные стратегии «компенсация» (U = 22, p = 0,015), «пассивная кооперация» (U = 30, p = 0,025) и «сохранение самообладания» (U = 22, p = 0,015). У женщин с эндокринными патологиями, испытывающих боль, — «установка собственной ценности» (U = 14, p = 0,001); у женщин с желудочно-кишечными патологиями — стратегия «относительность» (U = 70, p = 0,044), а у женщин с проблемами мочеполовой и репродуктивной сферы — стратегия «отвлечение» (U = 39, p = 0,039). Таким образом, хотя в целом у женщин с патологиями, испытывающими боль, выражена непродуктивная стратегия «бегство/избегание», однако, если брать отдельные патологии, то преобладают разнообразные продуктивные и относительно продуктивные стратегии.

ОБСУЖДЕНИЕ

Подтвердилось, что у женщины с одной соматической патологией в анамнезе, но с разным КЖ наблюдаются неодинаковые копинг-стратегии. Для женщин с более высоким КЖ характерны продуктивные копинги, для женщин с низким КЖ — непродуктивные. Схожие результаты были получены и в исследованиях[1–4].

Обнаружили специфические копинги, отличающие женщин с патологиями от здоровых женщин. В целом женщины — как указавшие в анамнезе различные заболевания, так и переживающие их в настоящий момент — демонстрировали бо́льшую выраженность непродуктивных копингов. При этом для различных заболеваний можно выделить специфические стратегии.

Как и D.K. Schlüter и соавт.[2], мы обнаружили выраженность у женщин с неврологическими проблемами стратегий «положительная переоценка» и «принятие». Получены схожие с работой S. Ahlstedt Karlsson и соавт.[13] данные для больных с онкологией и с работой R.D. Nipp и соавт.[14] результаты для больных с гемофилией — такие пациенты предпочитают неадаптивные стратегии, предполагающие дистанцирование от проблемы различного рода (избегание, отвлечение и т.д.). Как и в работе Е.В. Зинченко и соавт.[7], женщины с гинекологическими патологиями отличались меньшей жизнестойкостью.

Мы не зафиксировали, как в исследовании А.Е. Вишневой[11], преобладания у пациентов с заболеваниями сердца в анамнезе продуктивных копингов по сравнению с теми, у кого присутствуют заболевания этого рода в настоящий момент. Этого следовало бы ожидать, учитывая, что существует динамика изменения копингов — от стратегий дисфункционального характера к более продуктивным стратегиям. Однако в нашем исследовании мы не зафиксировали таких различий.

Наконец, мы проанализировали и выделили копинг-стратегии, отличающие женщин с высоким КЖ от женщин с низким КЖ при различных заболеваниях. Независимо от заболевания все женщины с низким КЖ использовали стратегию «бегство/избегание»; в ряде случаев — «дистанцирование» и «конфронтация». Женщины с высоким уровнем КЖ чаще применяли стратегии «оптимизм» и «положительная переоценка».

Для женщин, переживающих болезнь в момент исследования, были характерны те же стратегии, что и для имеющих болезнь в анамнезе: при низком уровне КЖ были характерны стратегии «бегство/избегание», «дистанцирование» и «конфронтация». Востребованной оказалась стратегия «поиск социальной поддержки», однако она, по-видимому, не повышает КЖ. Наконец, важным является качество жизнестойкости. У всех женщин вне зависимости от заболевания высокое КЖ сопровождалось выраженностью данного качества и всех его компонентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом подтвердилось, что для женщин с более высоким КЖ характерны продуктивные копинги, для женщин с низким КЖ — непродуктивные. Обнаружились специфические копинги, отличающие женщин с различными заболеваниями от здоровых. Практически независимо от заболевания все женщины с низким КЖ использовали стратегию «бегство/избегание»; в некоторых случаях — «дистанцирование» и «конфронтация». У женщин с высоким КЖ какой-то специфической стратегии нет; чаще используются «оптимизм» и «положительная переоценка». Полученные данные могут быть использованы в практических разработках мероприятий по коррекции копингов, ухудшающих самочувствие и отрицательно связанных с КЖ пациента.

ОГРАНИЧЕНИЯ

В данном исследовании использовалась информация об имеющихся соматических патологиях и перенесенных заболеваниях, предоставленная самими женщинами в ходе устного опроса. Это могло быть одним из источников неточностей в исследовании, в том числе не позволяло выявить женщин, для патологий которых психосоматический аспект был основным. Женщины, не указавшие наличие актуальных заболеваний или имевшихся в анамнезе соматических патологий, использовались в качестве группы полностью здоровых испытуемых, что также может быть источником неточностей. Некоторые женщины имели более чем одну патологию; при расчетах они одновременно учитывались сразу в нескольких группах, что также могло снизить точность полученных результатов.

Поступила: 19.12.2022

Принята к публикации: 17.03.2023