ВВЕДЕНИЕ

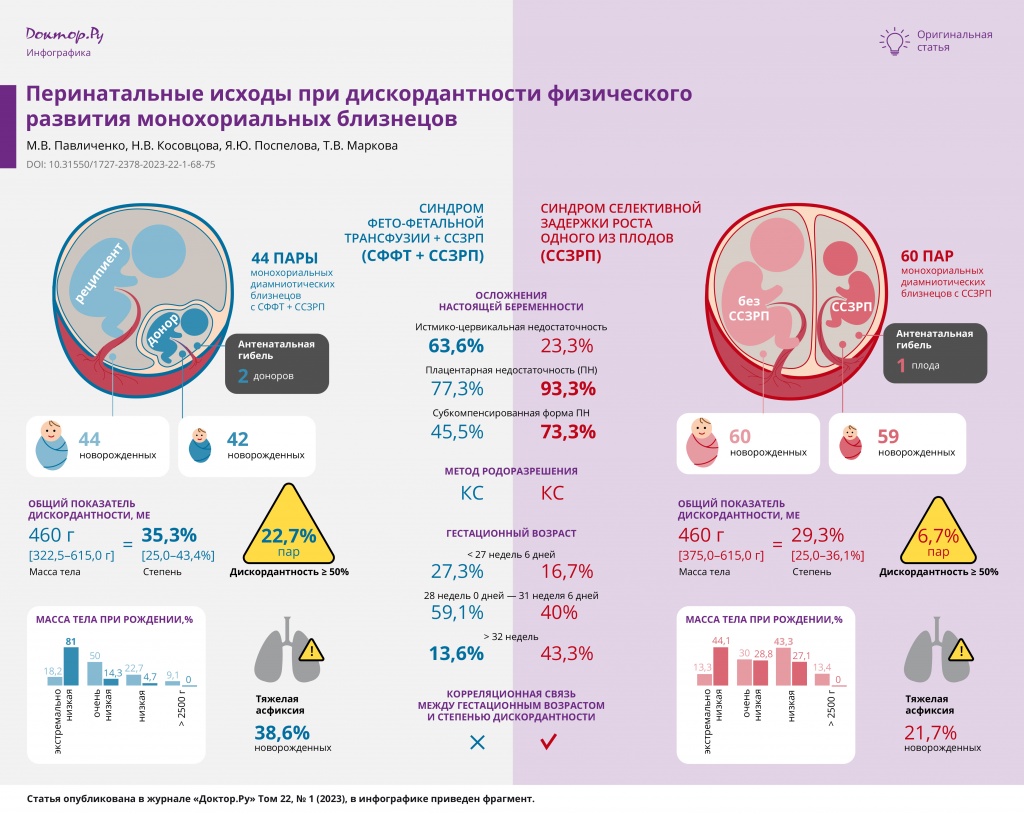

Основными специфическими осложнениями монохориального многоплодия являются синдром фето-фетальной трансфузии (СФФТ) и синдром селективной задержки роста одного из плодов (ССЗРП). Дискордантность массы тела при рождении может быть следствием антенатальных осложнений, которые действуют асимметрично на два плода, замедляя внутриутробный рост одного из них, что часто приводит к формированию селективной задержки роста[1, 2]. Трансфузионный синдром, представленный дисбалансом кровотока между монохориальными близнецами, также в ряде случаев приводит к дискордантности развития[3]. Большинство авторов предлагают в качестве критерия прогнозирования неблагоприятного перинатального исхода как при монохориальной, так и при дихориальной беременности двойней считать дискордантность массы тела новорожденного 25% и более[4, 5].

Цель исследования: сравнение перинатальных исходов в группе монохориальных диамниотических двоен, дискордантных по массе тела при рождении, в зависимости от специфических осложнений антенатального периода.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для выявления дискордантных по массе тела (25% и более) монохориальных диамниотических близнецов, перенесших СФФТ II–IV стадии по Квинтеро с благоприятным исходом (рождение живым хотя бы одного из монохориальных близнецов), методом простого случайного отбора выделена 91 пара монохориальных диамниотических близнецов. Все дети родились в ФГБУ «НИИ ОММ» Минздрава России в период 2019–2021 гг. Внутриутробная хирургическая коррекция методом селективной последовательной лазерной коагуляции плацентарных анастомозов проводилась в сроке 16–21 неделя гестации.

Критерии включения: недоношенные новорожденные из монохориальных диамниотических двоен с дискордантным физическим развитием 25% и более.

Критерии невключения: доношенные новорожденные из монохориальных диамниотических двоен, новорожденные от одноплодных беременностей, новорожденные из дихориальных двоен.

Критерии исключения: пациентки, в медицинских картах которых отсутствовала необходимая для анализа информация, или отказавшиеся от использования персональных данных в научных целях.

Все женщины подписывали добровольное информированное согласие на проведение всех видов медицинских вмешательств и использование персональных данных в научных целях. Соответствие выполненного исследования этическим принципам подтверждено этическим комитетом ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества» Министерства здравоохранения Российской Федерации (протокол № 13 от 12.10.2020 г.).

Дискордантность массы тела 25% и более после рождения выявлена только у 44 (48,4%) пар монохориальных близнецов, которые вошли в дальнейшее исследование в группу пациентов, перенесших СФФТ.

Показатели массы тела у доноров при рождении в группе СФФТ свидетельствовали о наличии ССЗРП, поэтому в дальнейшем данная группа представлена монохориальными близнецами, перенесшими сочетанную патологию: СФФТ + ССЗРП. Группу сравнения составили 60 пар монохориальных диамниотических близнецов с диагностированным внутриутробно и подтвержденным после рождения синдромом селективной задержки роста плода и новорожденного (масса ниже 10-го перцентиля) и разницей массы тела между монохориальными близнецами 25% и более1.

В зависимости от кровотока в артерии пуповины[6] все пациенты группы ССЗРП разделены на три подгруппы: у 48 (81,4%) плодов был нормальный тип кровотока в артерии пуповины (I тип по E. Gratacós), у 9 (15,3%) плодов зафиксирован нулевой диастолический кровоток в артерии пуповины (II тип по E. Gratacós) и у 2 (3,4%) плодов определялся перемежающийся кровоток в артерии пуповины (III тип по E. Gratacós).

Пациенты группы СФФТ + ССЗРП также имели особенности кровотока в артерии пуповины: у 32 (76,2%) доноров — I тип, у 9 (21,4%) доноров — II тип, у 1 (2,4%) донора — III тип по Е. Gratacós.

Формула подсчета дискордантного роста:

В ходе исследования оценивали акушерско-гинекологический анамнез матерей, особенности течения настоящей беременности и родов, гестационный возраст, перинатальную смертность, пол детей, степень дискордантности, баллы по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах жизни, физическое развитие наблюдаемых недоношенных по программе INTERGROWTH-21th, длительность пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). Проведен корреляционный анализ между гестационным возрастом и степенью дискордантности массы тела при рождении.

Статистическую обработку полученных данных производили на персональном компьютере методами вариационной статистики с помощью электронных таблиц Microsoft Excel и онлайн-сервиса https://medstatistic.ru. Качественные признаки описаны абсолютными и относительными частотами. Распределение изучаемых антропометрических данных отличалось от нормального. Результаты представлены в виде медианы и интерквартильного размаха [25-й; 75-й процентили], ОШ и 95% ДИ. Для проверки равенства медиан нескольких выборок применялся непараметрический критерий Краскела — Уоллиса для несвязанных совокупностей. Статистически значимыми считались различия при р < 0,05 (95-й уровень значимости) и при p < 0,01 (99-й уровень значимости).

РЕЗУЛЬТАТЫ

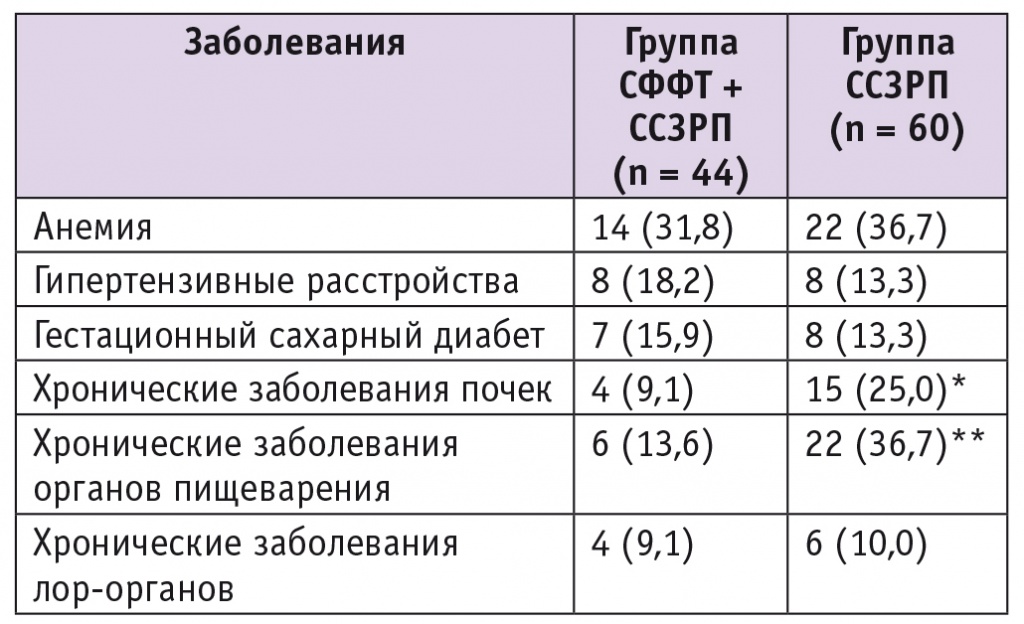

У матерей наблюдаемых монохориальных диамниотических близнецов, дискордантных по массе тела при рождении, оценены акушерско-гинекологический анамнез, экстрагенитальная патология (табл. 1), течение настоящей беременности и родов. Возраст женщин в группе СФФТ + ССЗРП составил 28 [23; 34,5] лет, во группе ССЗРП — 30,5 [29,0; 34,8] года и значимо не различался (р > 0,05).

Таблица 1

Характеристика экстрагенитальной патологии у матерей обследуемых новорожденных, n (%)

Примечание. Здесь и далее в таблицах и рисунках: ССЗРП — синдром селективной задержки роста одного из плодов, СФФТ — синдром фето-фетальной трансфузии.

* Р = 0,04.

** Р = 0,009.

У матерей группы ССЗРП значимо чаще зарегистрированы хронические заболевания органов пищеварения и почек (р = 0,009 и р = 0,04 соответственно), что свидетельствует о влиянии указанных нозологий на развитие осложнений беременности, связанных с патологией фетоплацентарного комплекса. По другим экстрагенитальным патологиям между матерями изучаемых групп статистически значимые различия отсутствовали (р > 0,05).

Существенная разница между женщинами двух групп отмечена по паритету: настоящая беременность была первой у 20 (45,5%) участниц группы СФФТ + ССЗРП и у 12 (20%) из группы ССЗРП (р = 0,006).

Из осложнений настоящей беременности у женщин группы СФФТ + ССЗРП статистически значимо чаще встречалась истмико-цервикальная недостаточность (р = 0,004), что связано с развитием многоводия плода-реципиента до проведения внутриутробной хирургической коррекции (табл. 2). Диагноз истмико-цервикальной недостаточности характеризовался укорочением длины шейки матки менее 25 мм и/или дилатацией цервикального канала на всем протяжении более 10 мм. Коррекция истмико-цервикальной недостаточности проводилась путем наложения акушерского пессария2.

Таблица 2

Особенности течения настоящей беременности у матерей обследуемых новорожденных, n (%)

* Р = 0,004.

** Р = 0,018.

Плацентарная недостаточность (ПН) являлась наиболее часто диагностируемой патологией в группах осложненного течения монохориальных беременностей, однако значимо чаще зафиксирована в группе ССЗРП (p = 0,018). Диагноз ПН основан на степени отставания роста плода, наличии и выраженности признаков хронической внутриутробной гипоксии плода, степени гемодинамических нарушений в системе «мать — плацента — плод», выраженности нарушений гормональной функции плаценты, эффективности проводимого лечения[7–9].

При анализе тяжести ПН выявлено, что субкомпенсированная форма у женщин группы ССЗРП (44 (73,3%) пациентки) встречалась значимо чаще (ОШ = 3,3; 95% ДИ: 1,03–10,59, р < 0,05), чем у беременных группы СФФТ + ССЗРП (n = 20; 45,5%).

При выборе метода и срока родоразрешения наблюдаемых пациенток учитывали следующие факторы: срок беременности, степень перинатального риска, положение и предлежание плодов, предполагаемые массы плодов, наличие экстрагенитальных заболеваний у беременной.

С учетом крайне осложненного течения монохориального многоплодия (СФФТ II–IV стадии по Квинтеро, ССЗРП, дискордантность по массе тела монохориальных близнецов) с целью снижения рисков перинатальных осложнений родоразрешение всех наблюдаемых пациенток проводилось путем кесарева сечения. Антенатальная профилактика респираторного дистресс-синдрома плода осуществлялась в соответствии с клиническими рекомендациями3.

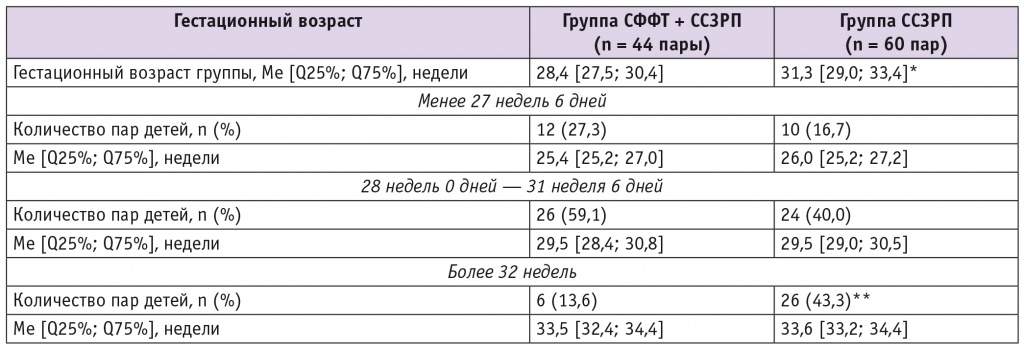

При анализе гестационного возраста (табл. 3) выявлено, что развитие дискордантности физического развития монохориальных диамниотических близнецов при СФФТ + ССЗРП является значимым фактором риска преждевременных родов в сроке до 32 недель (III–IV степень недоношенности), при сравнении с пациентами группы ССЗРП ОШ = 4,84; 95% ДИ: 1,78–13,18.

Таблица 3

Распределение наблюдаемых детей по гестационному возрасту

* Р = 0,03.

** Р < 0,05.

В группе СФФТ + ССЗРП (44 пары близнецов) зафиксирована антенатальная гибель 2 (2,3%) плодов-доноров с III типом кровотока в артерии пуповины (по E. Gratacós), поэтому данная группа состояла из 42 доноров и 44 реципиентов; в группе ССЗРП (60 пар близнецов) погиб один плод с III типом кровотока (по Е. Gratacós), при рождении мы имели 59 новорожденных с ССЗРП и 60 новорожденных без ССЗРП. Распределение детей по половому признаку в наблюдаемых группах было сходным (р > 0,05): в группе СФФТ + ССЗРП — 20 (45,5%) пар новорожденных мужского пола, в группе ССЗРП — 34 (56,7%) пары.

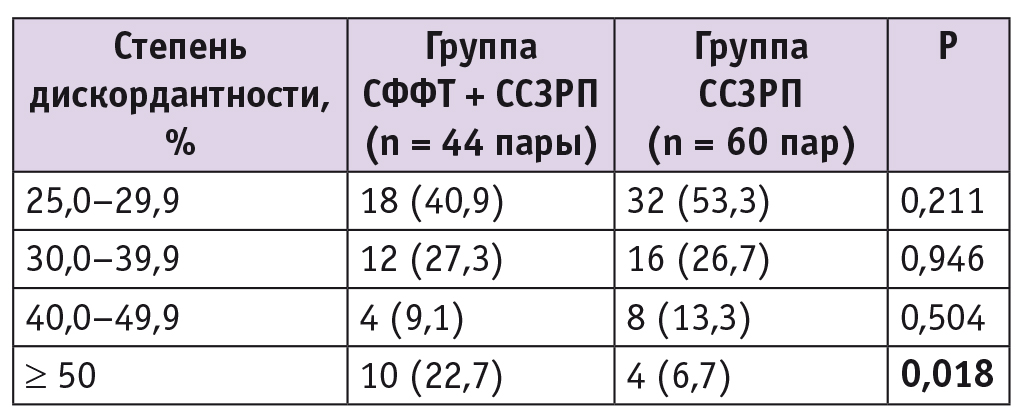

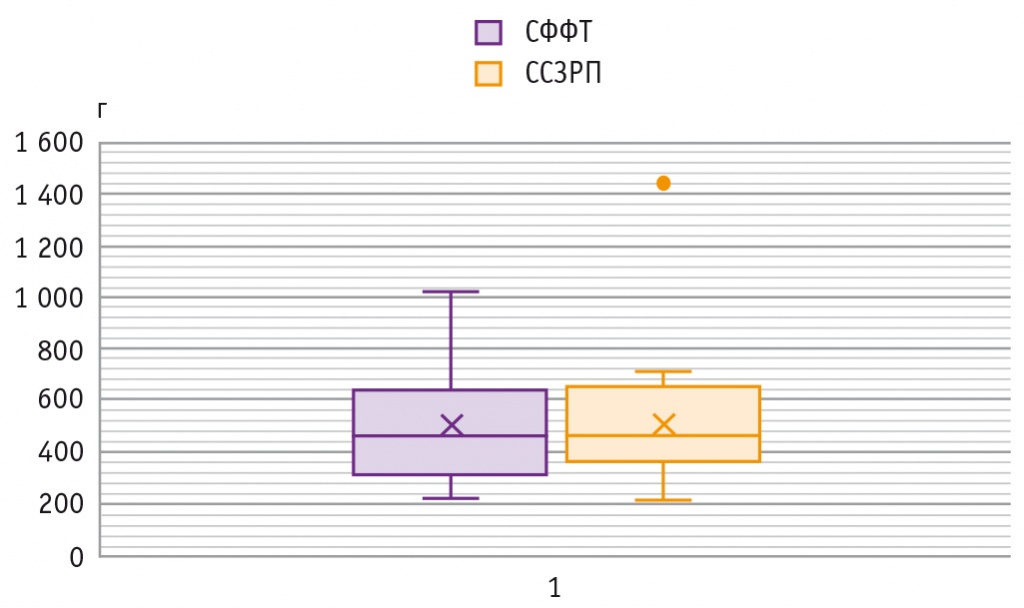

Общий показатель дискордантности составил в группе СФФТ + ССЗРП 460 г [322,5–615,0 г], что соответствовало 35,3% [25,0–43,4%]; в группе ССЗРП — 460 г [375,0–615,0 г] и 29,3% [25,0–36,1%], значения дискордантности аналогичны (табл. 4).

Таблица 4

Анализ степени дискордантности развития монохориальных диамниотических близнецов, n (%)

Примерно в половине случаев в обеих группах диагностирована дискордантность 25,0–29,9%. Зафиксирован значимо более высокий риск крайне тяжелой степени дискордантности (≥ 50%) (р = 0,018) у новорожденных, перенесших СФФТ + ССЗРП (ОШ = 4,12; 95% ДИ: 1,2–14,6), чем у новорожденных группы ССЗРП. Анализ степеней дискордантности в группе СФФТ + ССЗРП в зависимости от типа кровотока в артерии пуповины плода показал, что 12 пар с аномальным кровотоком (II и III типы по Е. Gratacós) и 2 пары с нормальным кровотоком в артерии пуповины плода-донора имели дискордантность 40% и более. Анализ степеней дискордантности в группе ССЗРП в зависимости от типа кровотока в артерии пуповины плода выявил, что 25,0–39,9% дискордантности имели новорожденные с нормальным кровотоком в артерии пуповины, пациенты с нулевым диастолическим кровотоком в артерии пуповины (II тип по Е. Gratacós) — 40,0–49,9%, и у одной пары новорожденных дискодантность составила 52%.

Трое пациентов с перемежающимся кровотоком в артерии пуповины (III тип по Е. Gratacós) вошли в группу с максимальным показателем дискордантности. Сочетание высоких показателей дискордантности (40% и более) с аномальным кровотоком в артерии пуповины плодов из групп ССЗРП и СФФТ + ССЗРП свидетельствует о крайне неблагоприятном течении антенатального периода и является фактором риска перинатальной заболеваемости и смертности монохориальных близнецов (рис. 1).

Рис. 1. Показатели дискордантности развития в изучаемых группах монохориальных диамниотических близнецов, г

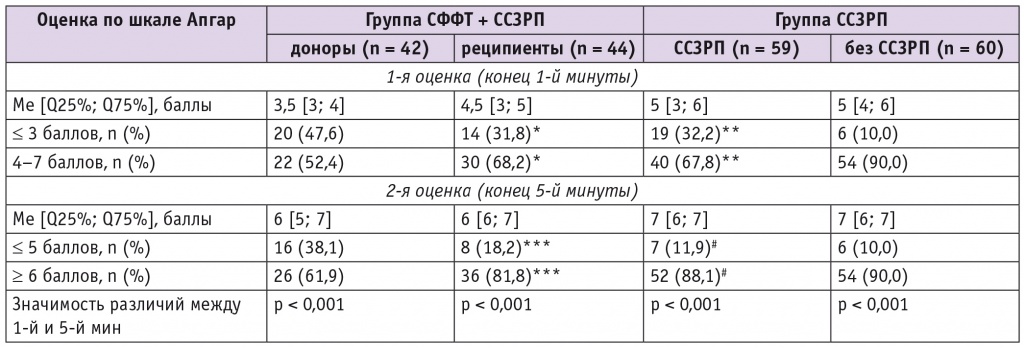

При рождении все дети оценивались по шкале Апгар (табл. 5). Найдены значимые различия в оценке по шкале Апгар внутри каждой подгруппы на 1-й и 5-й минутах жизни (р < 0,001). Медиана 1-й оценки, выставляемой в конце 1-й минуты жизни, в подгруппе доноров была значимо ниже (р = 0,03), чем у новорожденных с признаками ССЗРП.

Таблица 5

Оценка по шкале Апгар недоношенных новорожденных из монохориальных диамниотических двоен, дискордантных по массе тела при рождении

Примечания.

1. Отличия от подгруппы без синдрома селективной задержки роста плода статистически значимы: (*) — р = 0,006; (**) — р = 0,003.

2. Отличия от подгруппы доноров статистически значимы: (***) — р = 0,04; (#) — р = 0,002.

Тяжелая асфиксия зафиксирована чаще у детей, перенесших СФФТ + ССЗРП, — 34 (38,6%) пациента против 26 (21,7%) новорожденных II группы: ОШ = 2,36 (95% ДИ: 1,28–4,36), р = 0,006. Оценка по шкале Апгар (Ме) в конце 5-й минуты между подгруппами не различалась. Доноры значимо чаще на 5-й минуте имели оценку 5 баллов и ниже по сравнению с реципиентами (ОШ = 2,77; 95% ДИ: 1,03–7,43) и новорожденными с ССЗРП (ОШ = 4,15; 95% ДИ: 1,58–10,95). Наличие тяжелой асфиксии при рождении у доноров сопряжено с перенесенными внутриутробно гемодинамическими осложнениями, тяжелым течением периода острой адаптации, что потребовало расширенного объема первичной реанимационной помощи в условиях операционно-родильного блока.

По нашим наблюдениям, в обеих изучаемых группах тяжесть состояния при рождении, так же как и степень дискордантности, находились в прямой зависимости от аномалий кровотока в артерии пуповины в антенатальном периоде: все новорожденные в группах ССЗРП и СФФТ + ССЗРП с нарушением кровотока II и III типов по E. Gratacós родились в тяжелом состоянии (≤ 3 баллов по Апгар) — 11 пациентов из группы сравнения и 10 доноров из основной группы.

Осложнения внутриутробного периода оказывают влияние на физическое и морфофункциональное состояние монохориальных близнецов[10, 11].

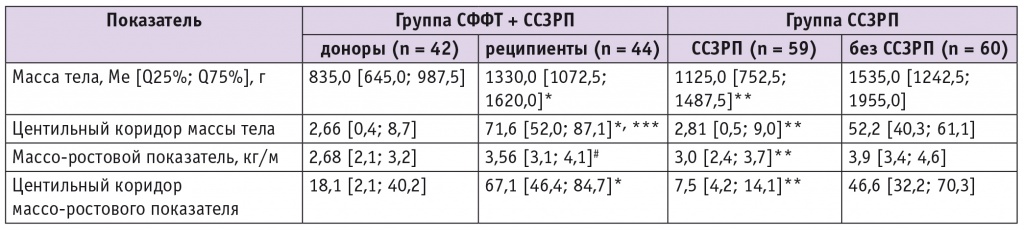

Минимальные показатели массы тела, центильного коридора массы тела и массо-ростовой показатель (кг/м) зафиксированы у доноров из группы СФФТ + ССЗРП и новорожденных с ССЗРП (табл. 6). Все параметры у доноров и новорожденных с ССЗРП были значимо ниже аналогичных у их монохориальных близнецов.

Таблица 6

Характеристика наблюдаемых недоношенных новорожденных из монохориальных диамниотических двоен при рождении по массе тела (оценка по программе INTERGROWTH-21th)

Примечания.

1. Отличия от подгруппы доноров статистически значимы: (*) — р < 0,001; (#) — р < 0,05.

2. Отличия от подгруппы без синдрома селективной задержки роста плода статистически значимы: (**) — р < 0,001; (***) — p < 0,05.

Анализ изучаемых показателей у монохориальных диамниотических близнецов из группы СФФТ + ССЗРП, дискордантных по массы тела при рождении, подтвердил наличие ССЗРП у доноров. Сочетание СФФТ и ССЗРП является результатом крайне отягощенного антенатального периода и дополнительным фактором риска осложненного течения перинатального периода.

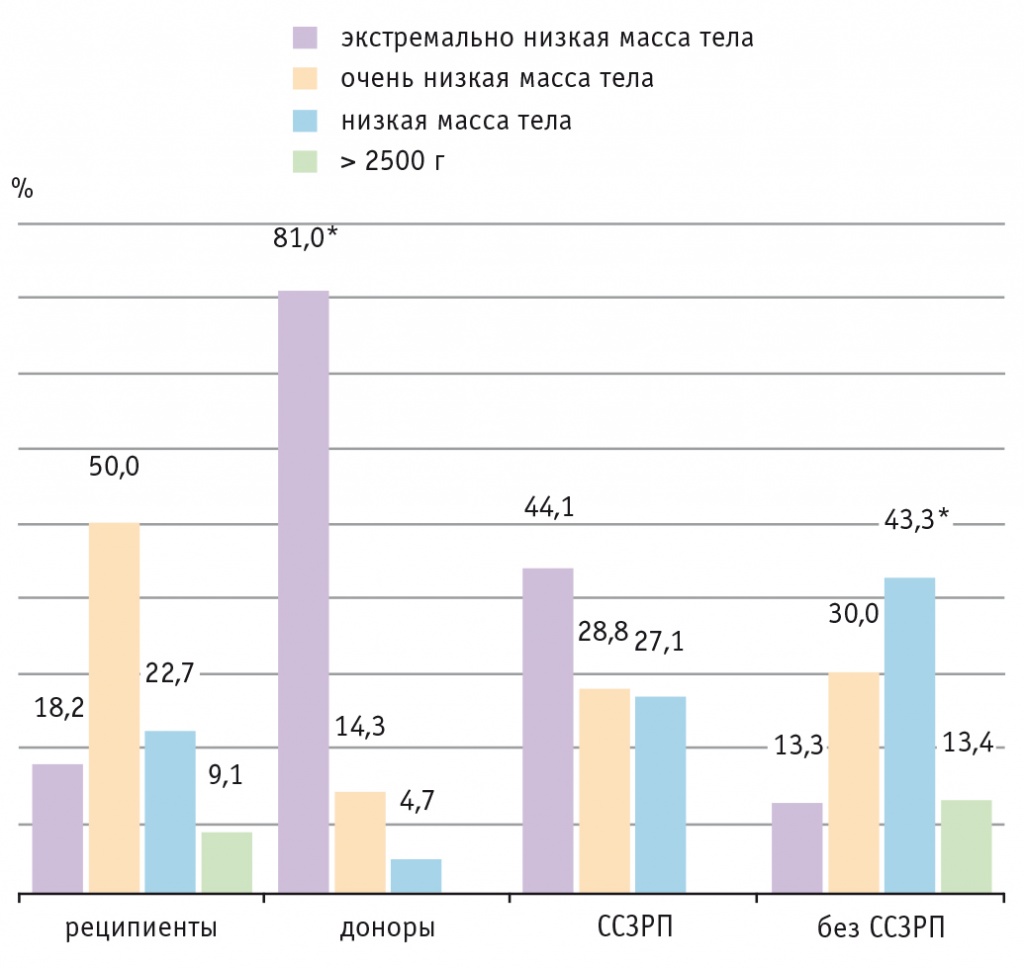

Анализ массы тела при рождении представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Анализ массы тела при рождении у наблюдаемых монохориальных диамниотических близнецов, дискордантных по массе тела при рождении.

* Отличия от всех остальных подгрупп статистически значимы (р < 0,05)

Экстремально низкая масса тела значимо чаще встречалась у доноров, чем у других пациентов: при сравнении с реципиентами ОШ = 19,1; 95% ДИ: 6,5–56,7, с новорожденными с ССЗРП — ОШ = 5,4; 95% ДИ: 2,1–13,6, с пациентами без ССЗРП — ОШ = 27,6; 95% ДИ: 9,5–80,6. Очень низкая масса тела при рождении доминировала у реципиентов. При сравнении с донорами ОШ = 6,0; 95% ДИ: 2,1–17,1, с новорожденными с ССЗРП — ОШ = 2,5; 95% ДИ: 1,1–5,6, с пациентами без ССЗРП — ОШ = 2,3; 95% ДИ: 1,0–5,2.

Низкая масса тела наблюдалась наиболее часто у новорожденных с большей массой тела из группы ССЗРП — 26 (43,3%), т. е. значимо чаще, чем у доноров (ОШ = 15,3; 95% ДИ: 3,4–69,2), реципиентов (ОШ = 2,6; 95% ДИ: 2,1–6,2) и новорожденных с признаками ССЗРП (ОШ = 2,1; 95% ДИ: 1,0–4,4). Масса тела более 2500 г при рождении отмечалась в единичных случаях только в подгруппах реципиентов и новорожденных с большей массой тела из группы ССЗРП.

Анализ длительности пребывания в ОРИТ свидетельствует о тяжести состояния при рождении: доноры — 16,5 [4,8; 26,3] суток, реципиенты — 13 [6,3; 22,8] суток, новорожденные без ССЗРП — 6 [3; 10] суток, пациенты с ССЗРП — 6 [3; 17,3] суток. Пациенты основной группы (СФФТ + ССЗРП) нуждались в интенсивной терапии в условиях ОРИТ значительно дольше (р < 0,05), чем монохориальные диамниотические близнецы с ССЗРП и дискордантностью по массе тела при рождении.

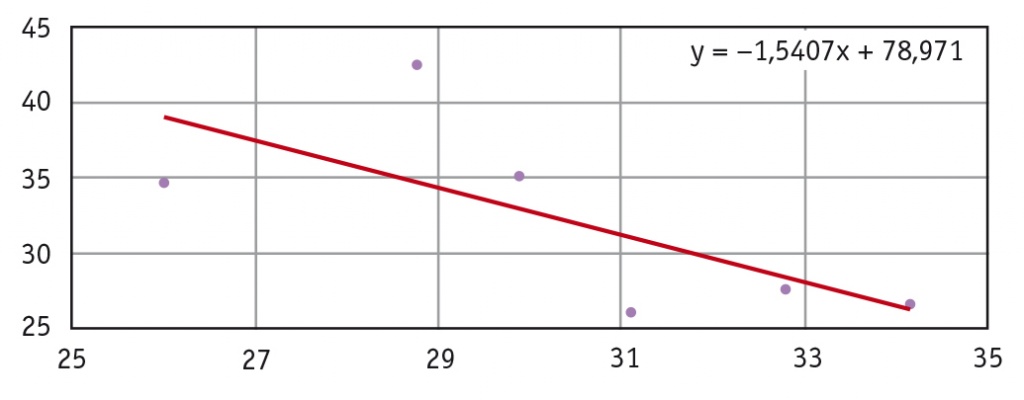

Корреляционный анализ позволил выявить обратную связь между гестационным возрастом и степенью дискордантности в группе ССЗРП (рис. 3), в группе детей, перенесших СФФТ + ССЗРП, указанная корреляционная связь не обнаружена.

Рис. 3. Корреляционная зависимость между гестационным возрастом и степенью дискордантности в группе монохориальных диамниотических близнецов с признаками синдрома селективной задержки роста одного из плодов

ОБСУЖДЕНИЕ

Согласно литературным данным, приблизительно при 16% многоплодных беременностей наблюдается дискордантность детей по массе тела 25% и более[12, 13]. Факторы, способствующие развитию дискордантности, можно разделить на материнские, фетальные или плацентарные[14–16]. К материнским факторам относятся никотинозависимость, длительное грубое несоблюдение режима дня, колебания ИМТ беременной женщины, перенесенная трансплацентарная вирусная инфекция, паритет беременности, использование ВРТ и др.[17–19].

Плацентарными факторами являются хориальность, масса, ангиоархитектоника и предлежание плаценты, аномальное прикрепление пуповины, аномальный кровоток в артерии пуповины[20–22].

Фетальные факторы: наличие редуцированного близнеца, плод с признаками ССЗРП. Некоторые плацентарные факторы, связанные с дискордантностью (такие как масса и распределение плаценты), могут быть исследованы только постнатально. Неравномерное распределение плаценты определяется при использовании инъекции красителя на образцах плаценты. По мере расхождения плацентарной доли дискордантность увеличивается до 4 раз[23–25].

Дискордантность физического развития монохориальных близнецов является результатом специфических осложнений монохориального многоплодия (СФФТ и ССЗРП) и одним из ранних маркеров осложненного течения перинатального периода. Сочетание СФФТ с ССЗРП-донора, II и III типы (по Е. Gratacós) нарушения кровотока в артерии пуповины плода с задержкой роста следует рассматривать как дополнительные факторы риска осложнений в раннем неонатальном периоде[26, 27].

Во многих исследовательских статьях[28–30] проводится различие между монохориальными и дихориальными близнецами, за исключением случаев, когда авторы показывают разницу в исходах между однополыми и разнополыми плодами. По нашему мнению, обсуждать дискордантных дихориальных и монохориальных близнецов следует по отдельности, поскольку при монохориальной многоплодной беременности развитие специфических осложнений связано с особым строением монохориальной плаценты и не характерно для дихориальной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выявлены различия перинатальных исходов у монохориальных диамниотических двоен, дискордантных по массе тела при рождении, в зависимости от вида осложнения внутриутробного развития: синдрома селективной задержки роста одного из плодов (ССЗРП) и сочетанного варианта синдрома фето-фетальной трансфузии и ССЗРП. Дальнейшее изучение осложненных вариантов монохориального многоплодия является залогом благоприятных перинатальных исходов.

Поступила: 26.07.2022

Принята к публикации: 23.01.2023

________

1 Многоплодная беременность. Клинические рекомендации. М.; 2021. 86 с. URL: https://diseases.medelement.com/disease/%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD... (дата обращения — 20.07.2022).

2 Истмико-цервикальная недостаточность. Клинические рекомендации (протокол лечения). М.; 2021. URL: https://diseases.medelement.com/disease/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D1%8... (дата обращения — 19.07.2022).

3 ООО «Российское общество акушеров-гинекологов» (РОАГ), Ассоциация акушерских анестезиологов-реаниматологов (АААР). Преждевременные роды. Клинические рекомендации. 2020 г. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://niiomm.ru/attachments/article/265/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B... (дата обращения — 20.07.2022).