ВВЕДЕНИЕ

Инфекционные процессы репродуктивного тракта во время беременности могут привести к неблагоприятным перинатальным исходам[1–4]. С непосредственным воздействием различных инфекционных агентов связывают до 50% спонтанных преждевременных родов[4–6]. В последнее время активно обсуждается роль внутриматочной инфекции (ВМИ) во время беременности как причины многих акушерских и перинатальных осложнений[1, 2, 7, 8]. В качестве ВМИ можно рассматривать весь спектр инфекционно-воспалительных процессов в различных структурах последа[9].

ВМИ во время беременности может иметь как острое, так и субклиническое течение[10]. Диагностика острого инфекционно-воспалительного процесса в матке у беременных обычно не вызывает затруднений ввиду наличия характерного комплекса клинико-лабораторных проявлений. При этом используемый клиницистами термин «хориоамнионит» (ХА) указывает, как правило, на необходимость активной акушерской тактики.

Клинически выраженный ХА имеет место только в 1–5% случаев от общего числа всех беременностей; однако гистологический ХА обнаруживается в значительно большем количестве наблюдений, особенно при невынашивании беременности[10, 11].

Это является косвенным подтверждением преимущественно субклинического течения ВМИ во время беременности, так как ее верификация возможна только на основании морфологического исследования последа. Таким образом, диагноз ВМИ чаще ставится ретроспективно, когда в большинстве случаев уже реализовались связанные с ней неблагоприятные перинатальные исходы: преждевременные роды, неонатальные осложнения (бронхолегочная дисплазия, врожденная пневмония, некротический энтероколит, церебральный паралич, аутизм и неонатальный сепсис)[1, 2, 11].

Все это подчеркивает важность своевременной диагностики субклинической ВМИ во время беременности с целью профилактики и лечения ассоциированных с ней осложнений. Патогенетически обоснованным лечением ВМИ может стать системная антибактериальная терапия, отношение к которой до настоящего времени остается неоднозначным. На сегодняшний день рекомендовано только проведение антибиотикопрофилактики при преждевременном разрыве плодных оболочек, тогда как по вопросам антибиотикотерапии во время беременности продолжается дискуссия[12].

Цель исследования: оценить эффективность антибактериальной терапии у женщин с ВМИ во ІІ триместре беременности для профилактики преждевременных родов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено ретроспективное и проспективное сравнительное исследование 112 беременных с ВМИ на базе ГБУЗ «Областной перинатальный центр» г. Челябинска в 2019–2020 гг.

Критерии включения в исследование:

1) срок гестации 14–24 недели;

2) информированное согласие на участие;

3) наличие ВМИ (не менее 4 баллов).

Диагноз субклинической ВМИ ставился на основании шкалы, предложенной Долгушиной В.Ф. и Курносенко И.В. (2016)[9]. Критерии ВМИ, которые оценивались в баллах: стойкая угроза прерывания беременности — 1 балл, отягощенный акушерско-гинекологический анамнез (хронический эндометрит, неразвивающаяся беременность, искусственные аборты, спонтанные выкидыши, преждевременные роды) — 1 балл, цервицит — 1 балл, изменения фетоплацентарного комплекса по данным УЗИ (структурные изменения в плаценте, многоводие, маловодие) — 1 балл, нарушение маточно-плодового кровотока — 1 балл. При сумме 4–5 баллов риск наличия ВМИ расценивался как высокий, что в 88,9–100% случаев подтверждалось морфологическим исследованием последов[10].

Критерии исключения: индуцированная, многоплодная беременность, экстрагенитальная патология в стадии декомпенсации, клинически выраженный ХА.

В основную группу вошли 52 беременные женщины с ВМИ, которым во II триместре была назначена системная антибактериальная терапия.

Группа сравнения (исторического контроля) сформирована на основании ретроспективного анализа 5115 историй родов методом сплошной выборки. В результате были отобраны 60 женщин с ВМИ, которым антибактериальная терапия во время беременности не проводилась.

Нами изучены клинико-анамнестические данные, особенности течения беременности, результаты микробиологических, инструментальных и морфологических исследований, а также перинатальные исходы. Обе группы были сопоставимы по сравниваемым показателям.

У женщин с ВМИ в качестве средств системной антибактериальной терапии применялись антибиотики из группы защищенных пенициллинов (амоксициллин + клавулановая кислота по 1000 мг 2 раза в сутки) в течение 7 дней. Выбор препарата обусловлен его широким спектром действия, безопасностью для плода (категория В по критериям Food and Drug Administration), хорошей переносимостью и высокой комплаентностью пациенток.

Статистическая обработка полученных данных выполнена с использованием программы IBM SPSS Statistics 23. Анализ межгрупповых различий проводили с помощью критерия Пирсона (pχ2) и точного критерия Фишера (рF). Уровень значимости при проверке статистических гипотез принимали ≤ 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Средний возраст пациенток основной группы составил 29,8 ± 0,75 года, группы сравнения — 30,7 ± 0,75 года. Большинство женщин в каждой группе состояли в зарегистрированном браке: основная группа — 38 (73,1%), группа сравнения — 43 (71,7%; pχ2 = 0,868); высшее образование имели 21 (40,4%) и 23 (38,3%) пациентки соответственно (рχ2 = 0,892); являлись служащими 29 (55,8%) и 27 (45%; pχ2 = 0,535).

Соматические заболевания имели место в основной группе у 34 (65,4%) женщин, в группе сравнения — у 43 (71,7%; pχ2 = 0,474). В структуре экстрагенитальной патологии у беременных основной группы чаще всего встречались болезни мочевыводящей и эндокринной системы (по 13 (25%) случаев); в группе исторического контроля — болезни системы кровообращения и мочевыводящей системы (18 (30%) и 17 (28,3%) наблюдений).

В обеих группах преобладали повторнобеременные женщины, среди которых в основной группе первородящих было 14 (29,9%), в группе исторического контроля — 11 (18,3%; pχ2 = 0,374).

При анализе акушерско-гинекологического анамнеза между сравниваемыми группами не найдена значимая разница: частота искусственных абортов — 25 (44,2%) в основной группе и 28 (46,7%) в группе сравнения (pχ2 = 0,957), спонтанных выкидышей — 14 (26,9%) и 19 (31,7%) соответственно (pχ2 = 0,583), неразвивающейся беременности — 15 (28,8%) и 9 (15%; pχ2 = 0,075), преждевременных родов — 7 (13,5%) и 7 (11,7%; pχ2 = 0,775).

ВЗОМТ в анамнезе имели место у 28 (53,8%) женщин основной группы и у 28 (46,7%) группы сравнения (pχ2 = 0,957). Инфекционные процессы влагалища и шейки матки в анамнезе регистрировались у 7 (13,5%) пациенток основной группы, тогда как в группе сравнения — у 14 (23,3%; pχ2 = 0,182).

При анализе течения настоящей беременности до назначения антибактериальной терапии выявлено, что стойкая угроза прерывания беременности во II триместре наблюдалась у 48 (92,3%) пациенток основной группы против 58 (96,7%) в группе исторического контроля (pχ2 = 0,307). Истмико-цервикальная недостаточность диагностировалась у 11 (21,2%) женщин в основной группе, у 10 (16,7%) в группе сравнения (pχ2 = 0,544), при этом у всех пациенток обеих групп была проведена ее коррекция. Гиперкоагуляционные сдвиги регистрировались у 15 (28,8%) пациенток основной группы и у 20 (33,3%) из группы исторического контроля (pχ2 = 0,609).

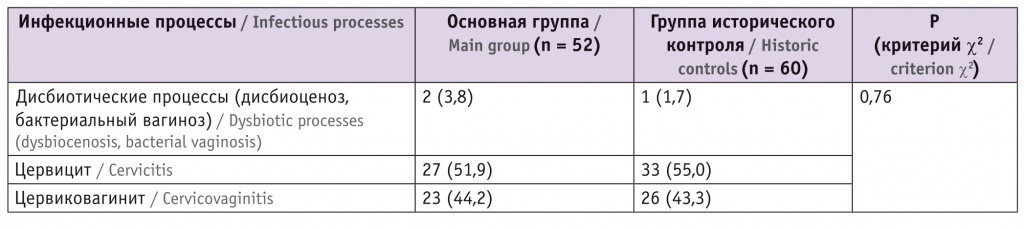

У большинства женщин обеих групп был выявлен воспалительный процесс шейки матки, который стал одним из критериев наличия ВМИ (табл. 1).

Таблица 1

Структура инфекционных процессов нижнего отдела репродуктивного тракта у участниц исследования, n (%)

При оценке микробиоценоза нижнего отдела генитального тракта у пациенток сравниваемых групп обнаруживались полимикробные ассоциации условно-патогенной микрофлоры: в основной группе — у 22 (42,3%), в группе исторического контроля — у 32 (53,3%; pχ2 = 0,244). Самыми частыми возбудителями были Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Gardnerella vaginalis.

По результатам инструментальных исследований (УЗИ, доплерометрии) установлено маловодие у 15 (28,8%) пациенток основной группы и у 19 (31,7%) в группе исторического контроля (рχ2 = 0,746). Многоводие диагностировалось у 8 (15,4%) женщин основной группы, у 7 (11,7%) пациенток из группы сравнения (pχ2 = 0,564), структурные изменения плаценты — у 4 (7,7%) и 13 (21,7%) соответственно (pχ2 = 0,063).

Нарушение маточно-плодового кровотока регистрировалось статистически значимо чаще у женщин из группы исторического контроля — 40 (66,7%) против 18 (34,6%) в основной группе (pχ2 = 0,001).

Таким образом, группы были сопоставимы по клинико-анамнестическим данным, особенностям течения беременности в I и II триместрах, результатам микробиологического и инструментальных исследований.

Угроза прерывания беременности в III триместре зафиксирована у 9 (17,3%) пациенток основной группы и у 19 (31,7%) в группе сравнения (pχ2 = 0,08). Хроническая плацентарная недостаточность значимо чаще встречалась у беременных группы исторического контроля, чем в основной группе: 48 (80%) против 28 (53,8%; pχ2 = 0,003). При этом синдром задержки развития плода в основной группе выявлялся в 9 (17,3%) случаях, в группе сравнения — в 25 (41,7%; рχ2 = 0,007).

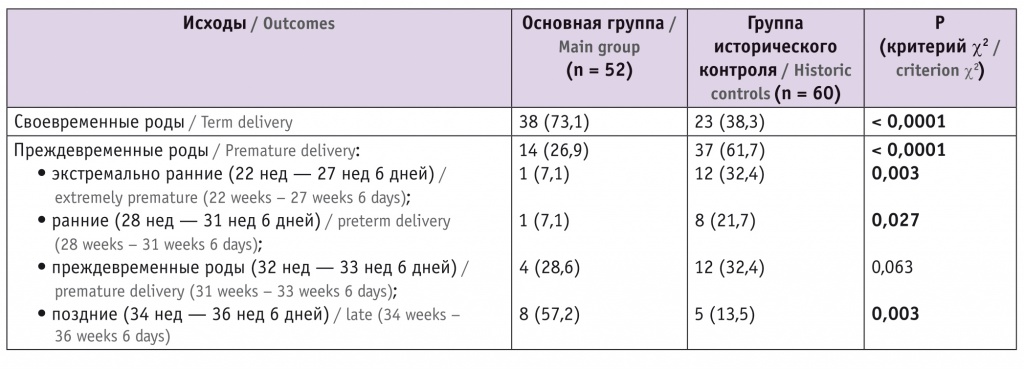

При анализе исходов беременности (табл. 2) показано, что преждевременные роды в группе сравнения происходили статистически значимо чаще, чем в основной (рχ2 < 0,0001), в том числе экстремально ранние (рχ2 = 0,003), ранние (рχ2 = 0,027) и поздние (рχ2 = 0,003).

Таблица 2

Исходы беременности у пациенток с внутриматочной инфекцией, n (%)

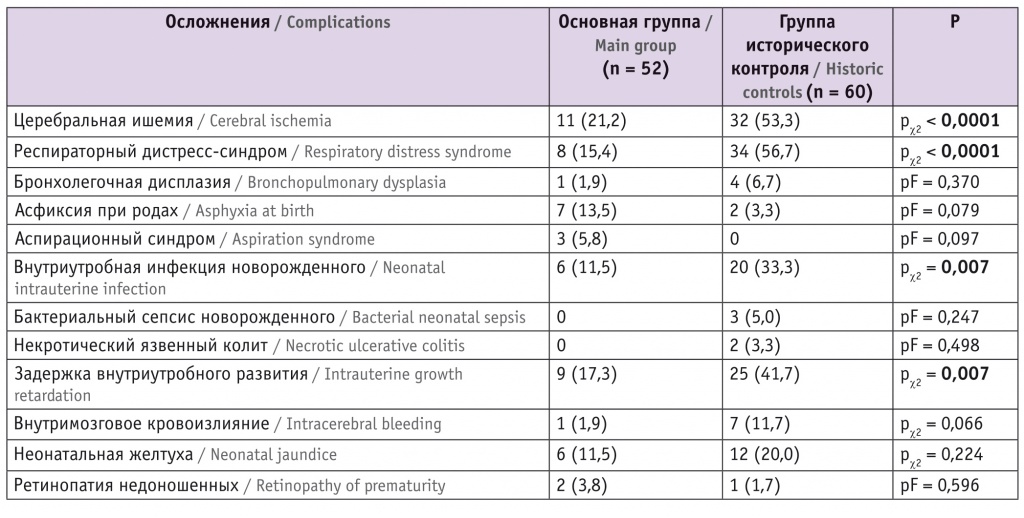

При анализе структуры патологии новорожденных детей от обследованных женщин (табл. 3) выявлено, что в основной группе диагноз внутриутробной инфекции имел место в 11,5% случаев, тогда как в группе сравнения ставился практически каждому третьему новорожденному — 33,3% (pχ2 = 0,007). Задержка внутриутробного развития при рождении значимо реже наблюдалась у новорожденных основной группы (17,3%), чем в группе исторического контроля (41,7%; pχ2 = 0,007). Церебральная ишемия была установлена у 21,2% новорожденных основной группы, в группе сравнения — у 53,3% (pχ2 < 0,0001). Респираторный дистресс-синдром диагностирован у 15,4% новорожденных основной группы, а в группе сравнения — у 56,7% (pχ2 < 0,0001).

Таблица 3

Структура осложнений раннего неонатального периода у новорожденных от матерей с внутриматочной инфекцией, n (%)

В группе сравнения произошло 6 (10%) ранних неонатальных смертей, тогда как в основной группе их не было (рF = 0,029).

Анализируя заключения гистологического исследования последов у обследованных женщин, мы обнаружили, что воспалительные изменения в последе статистически значимо чаще встречались у женщин группы исторического контроля, чем основной группы: 60 (100%) и 43 (82,7%) соответственно (pχ2 = 0,001). В обеих группах преобладающими гистологическими формами были париетальный децидуит/хориодецидуит (19 (36,5%) и 26 (43,3%) соответственно; pχ2 = 0,563). При этом в группе сравнения значимо чаще, чем в основной группе, выявлялся мембранит: 18 (30%) и 5 (9,6%) случаев соответственно; pχ2 = 0,008.

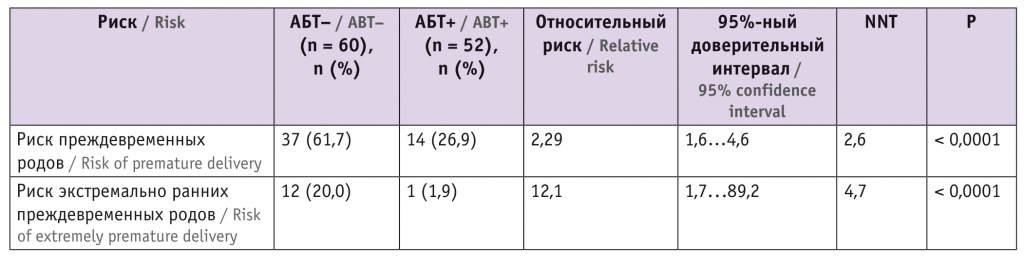

Мы рассчитали снижение ОР преждевременных родов (табл. 4), в том числе экстремально ранних, у пациенток с ВМИ.

Таблица 4

Эффективность применения системной антибактериальной терапии (АБТ) во время беременности у женщин с внутриматочной инфекцией

По нашим данным, назначение системной антибактериальной терапии во время беременности женщинам с ВМИ снижает риск преждевременных родов более чем в 2 раза (ОР = 2,29, NNT = 2,6, p < 0,0001), при этом экстремально ранних преждевременных родов — в 12 раз (ОР = 12,1, NNT = 4,7, p < 0,0001).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное нами исследование свидетельствует о целесообразности обоснованного применения системной антибактериальной терапии у женщин с субклинической внутриматочной инфекцией (ВМИ). Своевременное назначение системной антибактериальной терапии пациенткам с ВМИ улучшает перинатальные исходы. Особенную значимость она имеет для профилактики экстремально ранних и ранних преждевременных родов. С целью предупреждения перинатальной заболеваемости и смертности важна не только стратификация риска субклинически протекающей ВМИ, но и обоснованное назначение этиопатогенетической терапии.

Поступила: 24.12.2020

Принята к публикации: 28.01.2021