ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на повсеместное и активное внедрение скрининговых программ, направленных на профилактику рака шейки матки (РШМ), данное онкозаболевание продолжает занимать лидирующие позиции среди злокачественных новообразований женской репродуктивной системы [1, 2]. Результаты исследований показали, что персистенция ВПЧ может способствовать рецидиву цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN) различной степени тяжести в течение нескольких месяцев после лечебных мероприятий. Поэтому в рамках вторичной профилактики РШМ ведущую роль играют методы диагностики, правильная клиническая интерпретация результатов обследования и своевременное лечение пациенток с CIN средней степени тяжести [3].

Известно, что вирус способен использовать специфические механизмы маскировки за счет иммунносупрессии в очаге поражения и формирования иммунологической толерантности к пораженным клеткам [1, 3, 4]. Жизненный цикл ВПЧ протекает интраэпителиально и способствует подавлению локальных иммунных реакций, что может повлечь за собой изменение в активности ФНО-α — мощного активатора клеток Лангерганса и продукции ИЛ-10. Предположительно, ВПЧ способен индуцировать эти изменения путем экспрессии генов Toll-подобных рецепторов, участвующих в распознавании вирусной ДНК и активирующих выработку некоторых цитокинов (ИЛ-18, ИФН-γ) [5]. Более того, вирус нарушает проведение активационного сигнала в структурах клетки, тем самым ингибируя экспрессию адгезионных молекул на поверхности мембраны (например, CD50, CD86) [6].

Таким образом, презентирование антигенов Т-клеткам в отсутствие адгезионных сигналов приводит к формированию толерантности к ВПЧ в эпителиоцитах через процессы апоптотической активности, возможно, за счет колебания экспрессии каспаз (например, каспазы 3, каспазы 9) [4, 6]. Поэтому определение локального иммунного статуса пациентки имеет огромное значение в прогнозировании течения заболевания и обосновании тактики ее ведения [7, 8].

Целью данного исследования явилась оценка эффективности применения противовирусного препарата при лечении ВПЧ-ассоциированной CIN средней степени тяжести на основании анализа уровней апоптотических маркеров и цитокинового профиля — каспаз 3 и 9, ИФН-γ и ИЛ-18.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследовании приняли участие 126 женщин от 18 до 45 лет, которые обратились в амбулаторно-поликлиническое звено акушерско-гинекологической помощи города Пенза и города Саранск. На первом этапе была сформирована группа физиологического контроля из 40 относительно здоровых женщин (средний возраст — 26,7 ± 3,5 года), которые обратились для профилактического осмотра в женские консультации. Обследование данной группы позволило получить результаты физиологической нормы исследуемых параметров.

Исследование проводится в пилотном режиме, и в период с 2017 по 2018 г. начат второй этап, который заключается в тщательном отборе в группу исследования (n = 86).

Критерии включения:

-

наличие ВПЧ-инфекции;

-

CIN II, подтвержденная гистологически;

-

отсутствие за последние 6 месяцев до начала исследования терапии препаратами, которые могли повлиять на результаты исследования;

-

использование барьерного метода контрацепции;

-

зона трансформации 1-го или 2-го типа;

-

подписанное информированное согласие на участие в исследовании.

Обязательным условием являлось заключение о нормоценозе по результатам микроскопического и микробиологического исследований.

Критерии исключения:

-

возраст младше 18 и старше 45 лет;

-

положительный тест на беременность;

-

тяжелые соматические заболевания;

-

прием лекарственных препаратов, которые могли повлиять на исследуемые показатели;

-

невозможность следовать условиям протокола.

Согласно клиническим рекомендациям 2020 года, при подтверждении в биоптате CIN II и при зоне трансформации 1-го типа проводилась LEEP-конизация с глубиной иссечения не менее 7 мм, а при зоне трансформации 2-го типа глубина иссечения увеличивалась до 10 мм. После этого, согласно дизайну исследования, все пациентки с CIN II случайным образом были разделены на подгруппы: подгруппа А — 43 женщины, которые после хирургического этапа лечения находились под динамическим наблюдением, согласно клиническим рекомендациям; подгруппа В — 43 пациентки, которым проводилась эксцизия на фоне терапии противовирусным препаратом аллоферон. Его вводили подкожно с интервалом 1 день, 3 инъекции до проведения эксцизии и 3 после.

Эффективность выбранной тактики оценивали через 3 и 6 месяцев посредством цитологического исследования и проведения расширенной кольпоскопии, также измерялись уровни каспазы 3, каспазы 9. Оценка изменений локального иммунитета (ИЛ-18, ИФН-γ) производилась через 10 дней и через 12 месяцев. Основными критериями эффективности лечения были наличие или отсутствие ВПЧ или уменьшение вирусной нагрузки ниже значимых величин.

При проведении комплексного обследования были взяты мазки с шейки матки на микроскопическое, микробиологическое исследование, онкоцитологию, и выполнено кольпоскопическое исследование. Для верификации диагноза произведена прицельная мультифокусная биопсия шейки матки.

Состояние местного иммунного статуса оценивали при исследовании соскоба клеток слизистой из цервикального канала для определения уровней экспрессии каспаз 3 и 9 при помощи набора реагентов компании Cloud-Clone Corp., предназначенного для количественного определения уровней каспазы 3 и каспазы 9 сэндвич-методом ИФА в гомогенатах тканей, клеточных лизатах, супернатантах клеточных культур и в других биологических жидкостях человека. Результаты выражались в нг/мл.

Содержание цитокинов определялось методом конкурентного ИФА набором реагентов «Вектор-Бест» (г. Новосибирск). Для этого забор цервикального отделяемого производили методом аспирации с помощью туберкулинового шприца с катетером (без иглы) из цервикального канала в первую фазу менструального цикла. Тест-системы основаны на сэндвич-методе твердофазного ИФА с применением пероксидазы в качестве индикаторного фермента. Исследование проводилось по методикам, приложенным к тест-системам.

Оптическая плотность каждой лунки планшета измерялась на полуавтоматическом вертикальном фотометре Multiskan Ascent фирмы Thermo Electron при длине волны 450 нм. Учет результатов производился по данным стандартной калибровочной кривой, затем подсчитывались концентрации цитокинов в исследуемых образцах. Результаты выражались в пг/мл.

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью программы Statistica 6.0. В ходе обработки полученных данных использовалась описательная статистика. При проведении статистического анализа показателей применялся метод Фишера — метод углового преобразования. Разница между сравниваемыми показателями считалась статистически значимой при p < 0,05. Связь между изучаемыми параметрами оценивалась по результатам корреляционного анализа с вычислением коэффициента корреляции Спирмена и последующим установлением их значимости по критерию t.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При определении ВПЧ в режиме real-time установлено, что у пациенток с CIN II имело место только сочетание нескольких высокоонкогенных типов ВПЧ. Вирусная нагрузка во всех случаях составила 3–5 lg или > 5 lg. Наиболее часто диагностировали ВПЧ 16-го, 18-го, 31-го, 33-го и 51-го типов, что позволяет сделать вывод о значимости нескольких типов ВПЧ и преобладании высокой вирусной нагрузки в развитии патологического процесса в зоне трансформации на шейке матки.

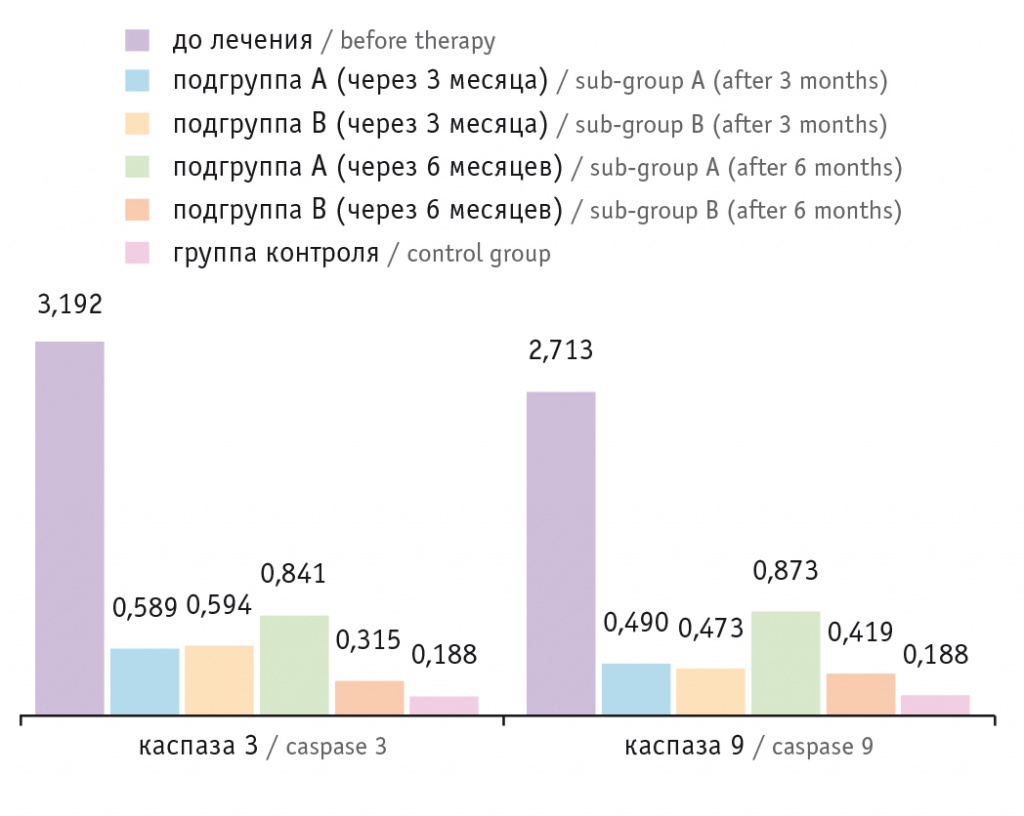

Для оценки степени выраженности апоптоза при CIN II были определены уровни каспазы 3 и каспазы 9. Ввиду отсутствия в доступной литературе данных о норме исследуемых параметров проведено обследование женщин группы контроля.

У участниц с CIN II уровни каспаз 3 и 9 оказались значимо выше, чем в группе контроля (р = 0,0012; р = 0,0009). В результате запуска каспазного каскада происходит уничтожение инфицированных клеток и организм создает условия для того, чтобы не дать возможности инфицированным клеткам делиться и занимать все больший пласт эпителия [4, 9]. Изменения значений каспазы 3 и каспазы 9 говорят о влиянии ВПЧ на эпителиальные клетки за счет нарушения апоптотической программы [10], а именно ее усиления. Это позволяет сделать вывод о становлении апоптоз-резистентного фенотипа в клетках цервикальной зоны.

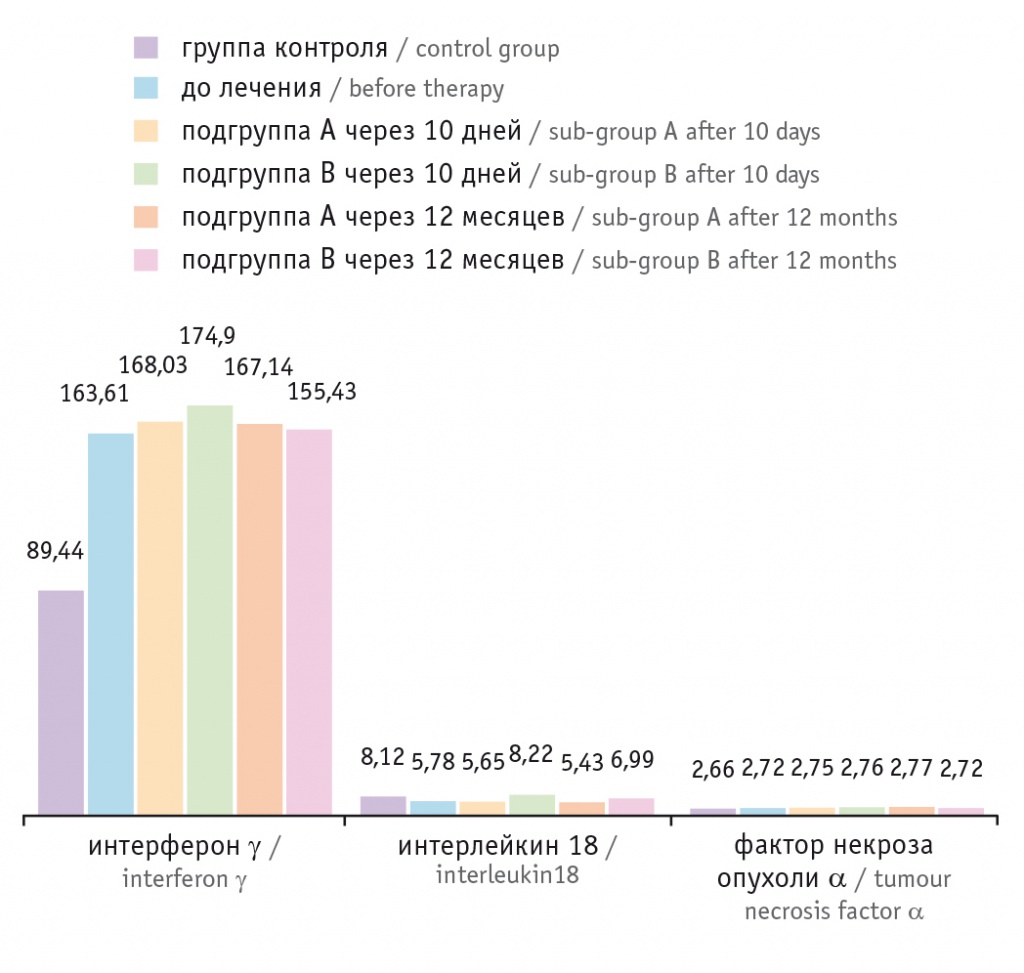

При анализе результатов иммунологического исследования цервикальной слизи у пациенток с CIN II, ассоциированной с ВПЧ, также выявлены изменения параметров относительно контрольных значений. У пациенток с CIN II, ассоциированной с ВПЧ, уровень ИФН-γ превышал показатель группы контроля в 1,8 раза, а средняя концентрация ИЛ-18 была существенно ниже (в обоих случаях p < 0,05). Это связано с тем, что по мере прогрессирования патологического интраэпителиального поражения формируется дисбаланс цитокиного ответа ввиду более длительной персистенции вируса и влияния ВПЧ на иммунную систему [5, 10].

После хирургического лечения в подгруппах женщин, не получавших (А) и получавших (В) противовирусный препарат, вирусная нагрузка ВПЧ претерпевала изменения. Эффективность лечения оценивали по концентрации вируса с учетом того, что концентрация более 105 копий ДНК ВПЧ на 105 клеток при установленном факте персистентного течения инфекции (ВПЧ выявляется более 1 года) относится к усиленной вирусной нагрузке, ассоциированной с повышенным риском тяжелой дисплазии. Клинически значимая концентрация вируса (более 103 копий ДНК ВПЧ на 105 клеток) соответствует хронической инфекция с высоким риском развития дисплазии, а к клинически незначимой вирусной нагрузке относили концентрацию вируса менее 103 копий ДНК ВПЧ на 105 клеток, что ассоциировано с минимальным риском развития дисплазии.

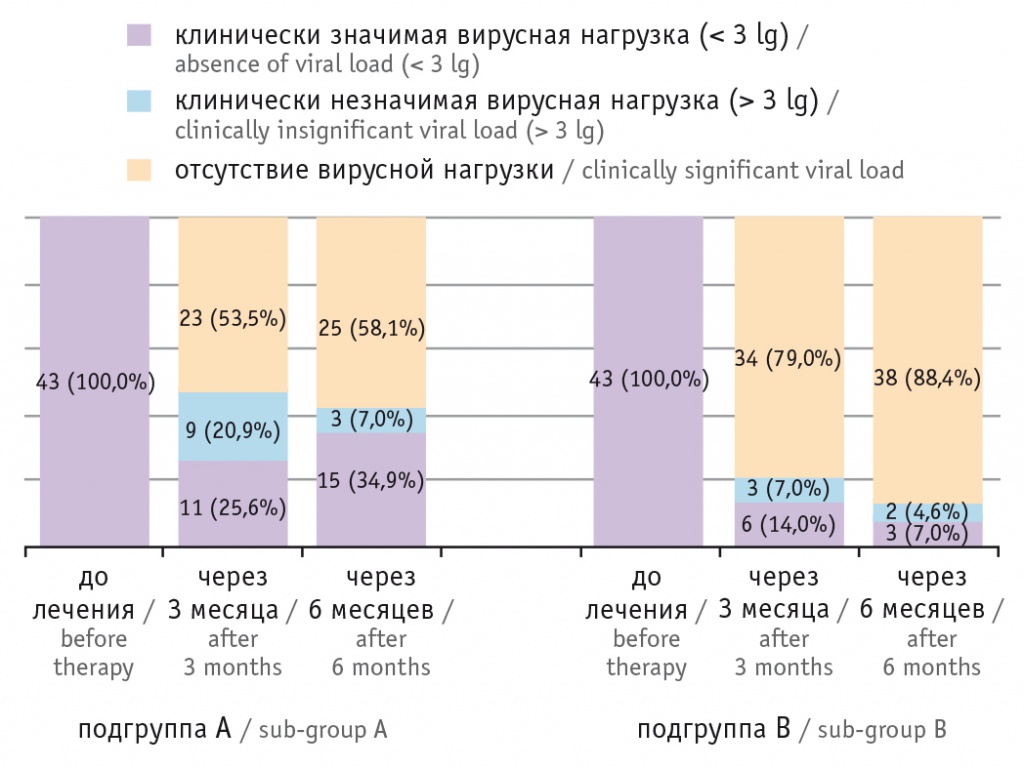

Через 3 месяца в подгруппе А снижение вирусной нагрузки зафиксировано у 20,9% пациенток и вирус не определялся у 53,5%, т. е. общая эффективность лечения составила 74,4%, в то время как в подгруппе В у 7% вирусная нагрузка была ниже клинически значимой, а у 79% обследованных вирус не определился (суммарно 86%). Через 6 месяцев в подгруппе А уменьшилось количество пациенток со снижением вирусной нагрузки (7%), а отрицательным тест был у 58,1% (суммарный показатель — 65,1%). В подгруппе В у 4,6% участниц диагностировано уменьшение вирусной нагрузки ниже клинически значимой и у 88,4% не выявлялся ВПЧ (суммарно 93%) (рис. 1).

Рис. 1. Суммарная излеченность в подгруппах исследования А и В

Полученные результаты свидетельствуют о возможном рецидивировании поражения цервикального эпителия ВПЧ. На фоне применения аллоферона вирус подвергается воздействию иммунной системы [4, 10, 11], что позволяет защитить здоровые клетки от влияния вируса, возможно, сохранившегося в криптах, которые не полностью резецированы при эксцизии. На фоне ВПЧ стволовые клетки, расположенные под цилиндрическим эпителием и в криптах, также подвергаются плоскоклеточной метаплазии с чрезмерной несанкционированной пролиферативной активностью и с возможным повторным формированием CIN [12, 13].

Результаты цитологического скрининга и кольпоскопического исследования в подгруппах А и В через 3 и 6 месяцев свидетельствовали о положительной динамике и статистически значимо различались. Анализ данных кольпоскопического исследования показал уменьшение атипических проявлений в обеих подгруппах, однако реактивация вирусной инфекции может быть и после проведенной эксцизии, что объясняет единичные случаи появления слабовыраженных изменений.

Далее были проанализированы уровни апоптотических маркеров (рис. 2) и состояние локального иммунитета (рис. 3).

Рис. 2. Изменения уровней каспаз 3 и 9 в подгруппах А и В, нг/мл

Рис. 3. Изменения локального иммунитета в подгруппах А и В, пг/мл

В обеих подгруппах концентрации каспаз 3 и 9 через 3 и 6 месяцев после терапии значимо отличались от таковых в группе контроля (р < 0,05; критерии Вилкоксона — Манна — Уитни). Стоит отметить, что через 6 месяцев содержание каспаз 3 и 9 в подгруппе В было существенно ниже, чем в подгруппе А. Изменение уровней каспаз 3 и 9 в подгруппе В связано с влиянием противовирусной терапии на факторы естественного иммунитета, а именно на NK-клетки, что было невозможным в подгруппе динамического наблюдения.

Таким образом, у пациенток подгруппы В благодаря стимуляции процессов лизиса пораженных клеток макрофагами происходило увеличение продукции интерлейкинов и пролиферации Т-лимфоцитов [4, 12]. При таких процессах не происходит суперэкспрессия р53, за счет чего блокируется одновременная экспрессия bcl-2, что делает возможным активацию каспазы 3 по внешнему пути без стимуляции триггерных механизмов.

Более благоприятные результаты наблюдались в подгруппе противовирусного лечения. Возможно, это связано с тем, что при проведении противовирусной терапии происходила медикаментозная активация NK-клеток, которые опосредованно запускали цитокиновые реакции и приводили к прямому лизису зараженных клеток. А у пациенток, не получавших противовирусный препарат, клетки с ВПЧ были «защищены» от лимфоцитов из-за блокирования активности NK-клеток [13, 14].

У женщин подгрупп А и В прослеживалась статистически значимая разница в показателях цитокинового ряда. С учетом особенностей цитокинового взаимодействия, а также периода полувыведения иммуномодулирующего препарата (6–8 часов) и сохранения противовирусной активности на протяжении недели после однократного введения препарата под кожу целесообразной признана оценка параметров на 10-й день и через 12 месяцев с целью отслеживания отдаленного эффекта терапии [15, 16].

Поскольку ИЛ-18 активизирует синтез ИФН-γ и противовирусный иммунный ответ, повышение его уровня через 10 дней после воздействия противовирусного препарата может считаться положительным результатом терапии. Примечательно, что через 12 месяцев уровень ИФН-γ приближался к значениям до лечения. Возможно, и снижение уровня провоспалительного ИЛ-18 к 12-му месяцу после лечения ассоциировано с подавлением репликации ВПЧ.

Несмотря на то что ИФН-γ обладает иммуностимулирующим действием, при определенных обстоятельствах он может быть иммуносупрессором и фактором, способствующим персистенции заболевания.

Поэтому отсутствие значимого повышения его уровня в группе только лишь с проведенной эксицизией без применения иммуномодулирующей терапии создает благоприятные условия для возниконовения рецидива и персистенции ВПЧ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы нами получены данные, которые подтверждают дисбаланс цитокинов в инфицированной клетке, что является благоприятным фактором для воздействия иммунной терапии. Повышение уровня цитокина ИЛ-18 свидетельствует о сдвиге в пользу клеточного иммунитета, стимуляции ИФН- γ и Fas-ligand-опосредованного апоптоза, что, вероятно, способствует элиминации ВПЧ. Процесс активации программированной клеточной гибели посредством повышения уровней каспазы 3 и каспазы 9 — тоже благоприятный прогностический признак. После воздействия препаратом аллоферона и устранения поврежденного эпителия уровни каспаз 3 и 9 уменьшились, так как отсутствовало триггерное воздействие ВПЧ на клетку.

Предлагаемый комплексный подход к лечению ВПЧ-ассоциированных заболеваний шейки матки, таких как CIN II, с использованием противовирусных препаратов имеет более высокую клиническую эффективность в сравнении с применением только деструкции патологических участков (у пациенток с CIN II) за счет влияния на систему естественных киллеров, стимуляции распознавания и лизиса дефектных клеток цитотоксическими лимфоцитами.

Поступила: 23.06.2021

Принята к публикации: 24.11.2021