ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на успехи современного акушерства, по-прежнему не удается существенно снизить частоту преждевременных родов[1–3]. Перспективными направлениями профилактики невынашивания являются прогнозирование и лечение осложнений гестации у пациенток группы риска по досрочному прерыванию беременности. В связи с этим особого внимания заслуживает истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН) как одна из ведущих причин поздних потерь беременности[3]. Каждая вторая беременность, осложнившаяся ИЦН, заканчивается преждевременно, при этом частота сверхранних преждевременных родов достигает 38,8%[1, 4–9].

В контексте поиска этиологических факторов невынашивания при ИЦН научный интерес представляет связь преждевременного ремоделирования шейки матки с интраамниальным воспалением, которое наблюдается в 19–80% случаев цервикальной недостаточности[10, 11]. Частота инфицирования околоплодных вод при ИЦН составляет от 8–13% до 52% и имеет тесную связь с неблагоприятными перинатальными исходами[2, 10, 12–16]. Однако вопрос о том, что первично — инфекция или несостоятельность шейки матки, остается дискутабельным[17–19].

С одной стороны, несостоятельность шейки матки способствует восходящему инфицированию, что приводит к повышению продукции провоспалительных цитокинов и простагландинов, которые активируют сократительную активность миометрия и процессы ремоделирования структуры шейки матки, с другой — условно-патогенные микроорганизмы влагалищного биотопа при патологический колонизации ими слизистой влагалища и шейки матки способны вырабатывать различные протеазы, которые разрушают коллаген, составляющий основу соединительной ткани и определяющий эластичность плодных оболочек. В связи с этим актуальным остается изучение связи ИЦН с инфекционными заболеваниями нижнего отдела генитального тракта.

Частота цервико-вагинальных инфекций при ИЦН значительно варьирует — от 32% до 70%[11, 19, 20]. При этом малочисленны сведения о структуре инфекционной патологии генитального тракта у беременных с недостаточностью шейки матки, в частности в момент манифестации этого заболевания.

Цель исследования: определить частоту и структуру цервико-вагинальных инфекций при ИЦН.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено ретроспективное когортное исследование, в которое включены 154 беременные женщины на сроках гестации 14–28 недель, отобранные методом сплошной выборки. Пациентки были разделены на две группы. Первую (основную) группу составили 100 беременных с ИЦН, подтвержденной по данным ультразвуковой цервикометрии, согласно существующим клиническим рекомендациям1. Во 2-ю группу (сравнения) вошли 54 женщины без ИЦН.

Исследование проводилось с 2017 по 2019 год на базе гинекологического отделения ГБУЗ «Областной перинатальный центр» и женской консультации МАУЗ ОЗП ГКБ № 8 г. Челябинска.

Критериями включения в исследование стали информированное добровольное медицинское согласие пациентки на обследование, одобренное локальным этическим комитетом; диспансерное наблюдение беременной в женской консультации; наличие результатов ультразвуковой цервикометрии. Критерии исключения: многоплодная беременность; индуцированная беременность; пороки развития у плода; инфекционные (ВИЧ-инфекция, сифилис, туберкулез, острые респираторные инфекции на момент обследования), аутоиммунные заболевания; соматическая патология в стадии декомпенсации.

Проведено обследование всех беременных, согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю “акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)”», а также дополнительное комплексное обследование — осмотр слизистой влагалища и шейки матки в зеркалах, микроскопическое и молекулярно-биологическое исследования.

Сроки дополнительного обследования беременных основной группы варьировали от 14 до 28 недель, это было связано с тем, что пациенткам группы высокого риска ИЦН проведение рутинной трансвагинальной цервикометрии рекомендовано с 15–16 недель с последующим мониторингом каждые 1–2 недели, что позволило осуществлять раннюю диагностику ИЦН и своевременное обследование пациенток в момент манифестации заболевания.

В группе сравнения дополнительное комплексное обследование проводилось в сроках 18–21 неделя, сразу после трансвагинальной ультразвуковой цервикометрии в рамках второго ультразвукового скрининга и исключения признаков несостоятельности шейки матки.

Для оценки состояния микробиоценоза влагалища и диагностики этиологии цервико-вагинальных инфекций использовался метод ПЦР с детекцией результатов в режиме реального времени («Фемофлор-16») с обязательным контролем качества взятия материала: общая бактериальная масса (ОБМ) > 106 гэ/мл, контроль взятия материала > 104 гэ/мл. Количественная оценка влагалищной микрофлоры проводилась как в абсолютных, так и в относительных показателях объема бактериальной массы. При первом варианте учитывался только диагностически значимый титр, который определен процентным соотношением бактериальной массы конкретного микроорганизма к ОБМ > 10% для условно-патогенной флоры и > 104 гэ/мл для Mycoplasma hominis, Ureaplasma и Candida, а для абсолютных патогенов — по наличию или отсутствию последних. Второй вариант заключался в сравнении медианы и среднего значения десятичных lg-количества соответствующих групп микроорганизмов.

Диагностика конкретных нозологических форм инфекционной патологии влагалища и шейки матки проводилась на основании комплексного подхода с применением всех методов обследования. Нормоценоз определяется при исключении клинико-лабораторных признаков генитальной инфекции — жалоб, воспалительных изменений слизистой влагалища и шейки матки, лейкоцитарной реакции и измененных клеток эпителия при микроскопии, условно-патогенной микрофлоры в диагностически значимых титрах, снижения относительного количества лактобактерий < 80%.

Дисбиоценоз влагалища определялся как патологическая колонизация нижнего отдела генитального тракта условно-патогенной микрофлорой при отсутствии воспалительной реакции слизистой оболочки влагалища и шейки матки. Для диагностики бактериального вагиноза использовались критерии Амселя, диагноз считался подтвержденным при наличии как минимум трех из четырех критериев: pH влагалища > 4,5; наличие белей, покрывающих стенки влагалища пленкой; положительный аминный тест (проба с 10%-ным раствором КОН проводилась в рамках научного исследования); наличие ключевых клеток в мазке.

Вагинит и цервицит выявлялись при наличии жалоб, патологических выделений из половых путей, визуализируемых воспалительных изменений слизистой влагалища и шейки матки, лейкоцитарной реакции при микроскопии и патологической обсемененности влагалища и шейки матки при молекулярно-биологическом исследовании.

После родов у всех участниц провели патоморфологическое исследование плаценты, плодных оболочек и пуповины.

Статистическая обработка проводилась при помощи статистического пакета SPSS в версии 25.0. Данные в тексте и таблицах представлены в виде медианы, 25-го и 75-го квартилей, среднего значения и среднеквадратичной стандартной ошибки среднего. Различия между группами обследуемых оценивали с использованием непараметрических критериев Манна — Уитни и χ2 Пирсона. Статистически значимыми считались различия при значении р < 0,05.

Риск развития определенного исхода с конкретным фактором в исследуемых группах определяли с помощью ОШ. OP при наличии какого-либо клинико-лабораторного признака рассчитывали методом Katz.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Средний возраст пациенток 1-й и 2-й групп не имел статистически значимых различий — 31 ± 0,6 и 30 ± 0,8 года соответственно. По паритету обследованные пациентки также не отличались. Первобеременными в основной группе были 26% обследуемых, в группе сравнения — 14 (25,9%), повторнобеременными первородящими — 12% и 9 (16,7%) соответственно; роды в анамнезе имели 62% пациенток 1-й группы и 31 (57,4%) 2-й группы.

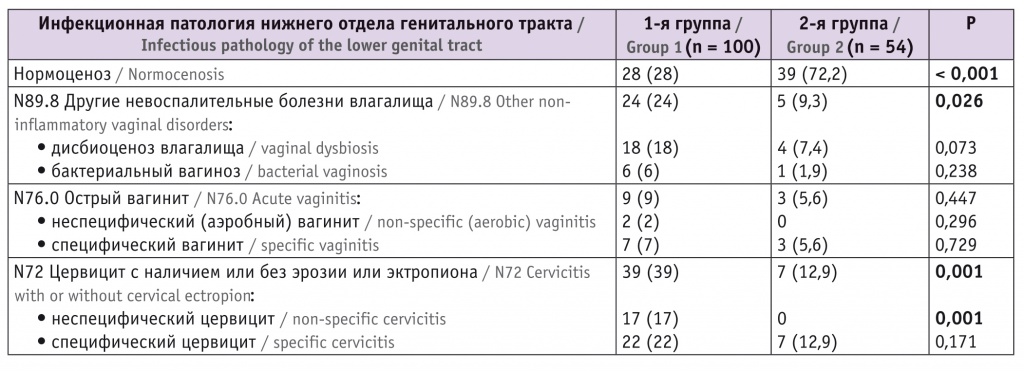

Нормоценоз значимо чаще имел место у женщин без ИЦН: 39 (72,2%) случаев против 28% среди беременных основной группы (табл. 1).

Таблица 1

Инфекционная патология нижнего отдела генитального тракта у обследованных женщин, n (%)

Инфекционный процесс влагалища и шейки матки выявлен у 72% беременных с ИЦН, в группе сравнения — у 15 (27,8%) женщин (p < 0,001). Дисбиотические состояния нижнего отдела репродуктивного тракта значимо чаще встречались у женщин основной группы, но межгрупповой анализ не показал статистически значимую разницу в распространенности дисбиоценоза и бактериального вагиноза у женщин обеих групп. Не получены также значимые различия между группами по частоте вагинита.

Самой частой формой инфекционной патологии нижнего отдела гениталий у женщин с ИЦН был цервицит, выявленный в 39% случаев, что в 3 раза чаще, чем у пациенток без несостоятельности шейки матки, — 7 (12,9%) случаев.

Частота изолированного воспалительного процесса шейки матки составила 21% у женщин с ИЦН и 7 (12,9%) в группе сравнения без значимых различий. Сочетание цервицита с бактериальным вагинозом или вагинитом наблюдалось только в 1-й группе — у 8% и 10% пациенток соответственно (p = 0,033; p = 0,016).

По данным молекулярно-биологического исследования качественного и количественного состава влагалищной микрофлоры, абсолютный нормоценоз диагностирован у 28% женщин 1-й группы, в то время как во 2-й группе абсолютный нормоценоз наблюдался у 39 (72,2%) беременных (p < 0,001).

Относительный нормоценоз выявлен у практически равного количества участниц обеих групп — 18% и 18,5% (n = 10). У 40% беременных с ИЦН присутствовал аэробный дисбиоз, а анаэробный и смешанный дисбиоз встречались одинаково часто — по 7% случаев.

В группе сравнения также лидировал аэробный дисбиоз, однако его частота не превышала 4 (7,4%), аэробный дисбиоз диагностирован у одной (1,9%) женщины, смешанный дисбиоз у обследованных беременных данной группы отсутствовал. Значимые отличия между группами были получены по частоте аэробного (p < 0,001) и смешанного дисбиоза (p = 0,047).

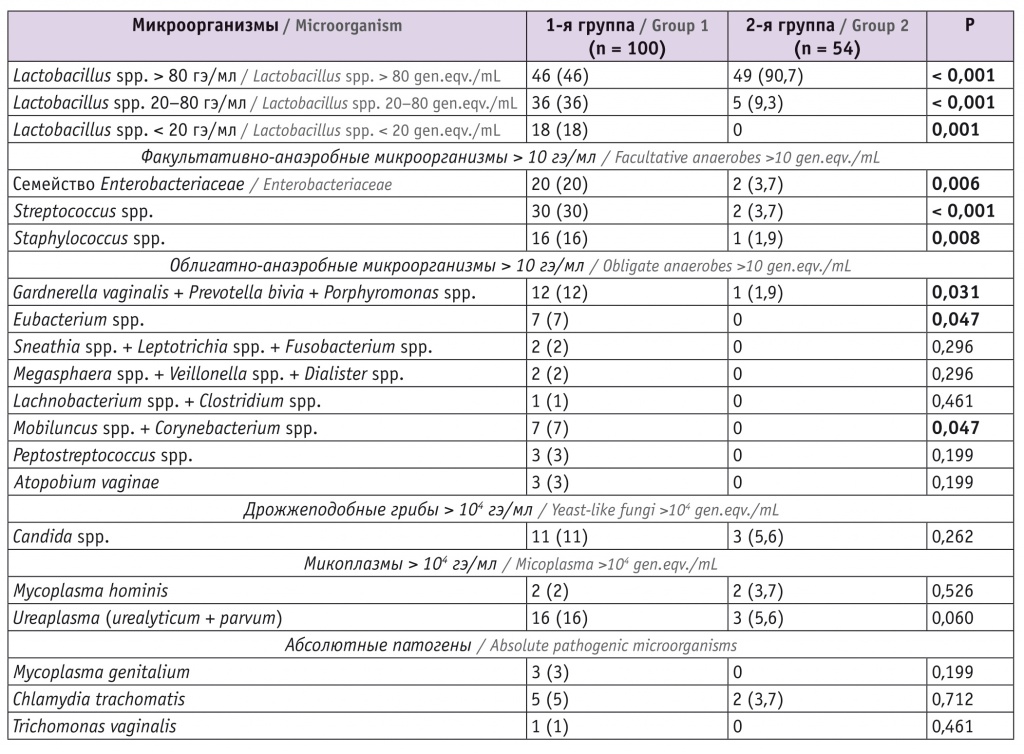

Результаты молекулярно-биологического исследования показали снижение относительного количества лактобациллярной флоры у 54% пациенток с ИЦН, при этом отличие от 2-й группы (9,3%) было высоко значимым (табл. 2).

Таблица 2

Результаты молекулярно-биологического исследования отделяемого из влагалища у обследованных женщин (диагностически значимый титр), n (%)

Статистически значимые различия между группами обнаружены в количестве микроорганизмов рода Streptococcus spp., бактерий семейства Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp. и групп облигатно-анаэробных микроорганизмов Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Mobiluncus spp. + Corynebacterium spp. Статистически значимые различия в распространенности Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis и Trichomonas vaginalis не найдены.

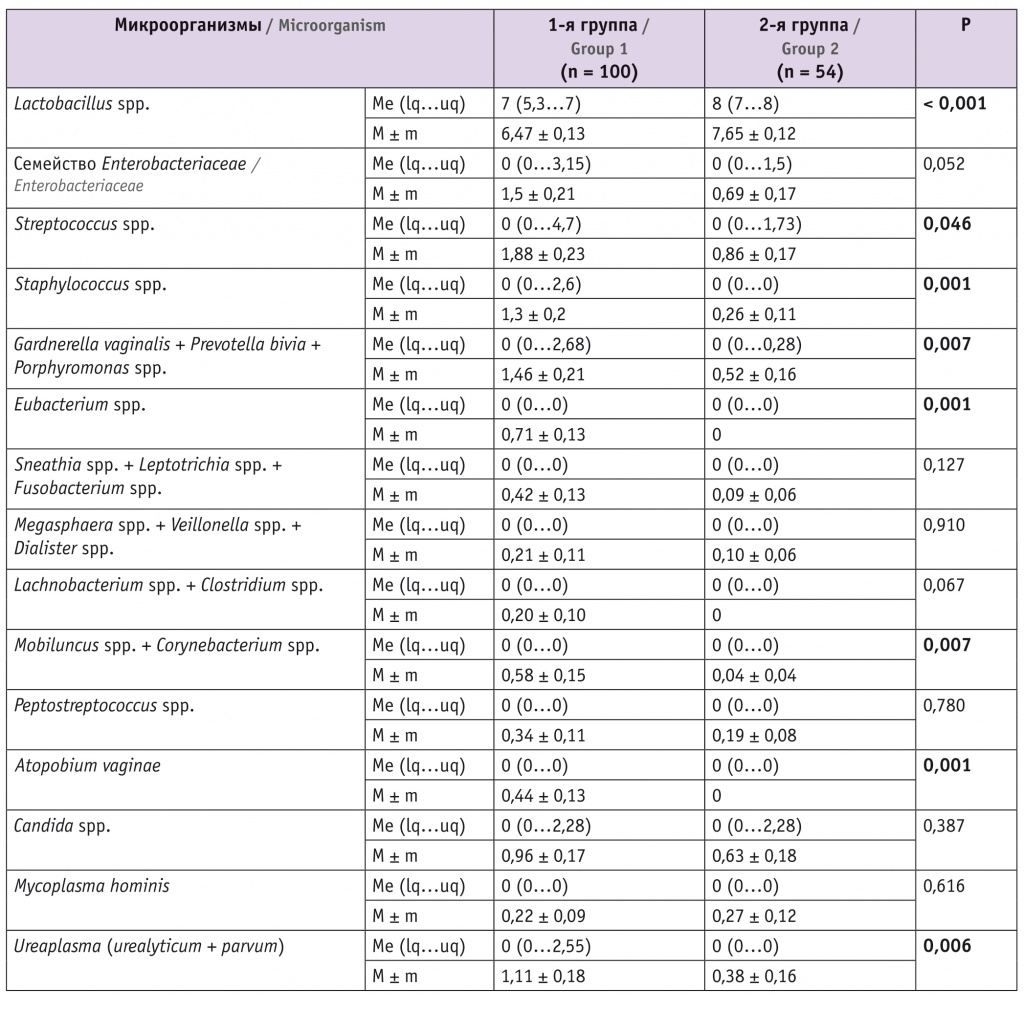

При сравнительном анализе медиан и средних значений десятичных lg-количества исследуемых групп микроорганизмов были подтверждены изменения, описанные выше, и дополнительно выявлено значимое повышение титров Atopobium vaginae и Ureaplasma (urealyticum + parvum) у женщин с цервикальной недостаточностью (табл. 3).

Таблица 3

Результаты молекулярно-биологического исследования отделяемого из влагалища у обследованных женщин (медиана и среднее значение десятичных lg-количества)

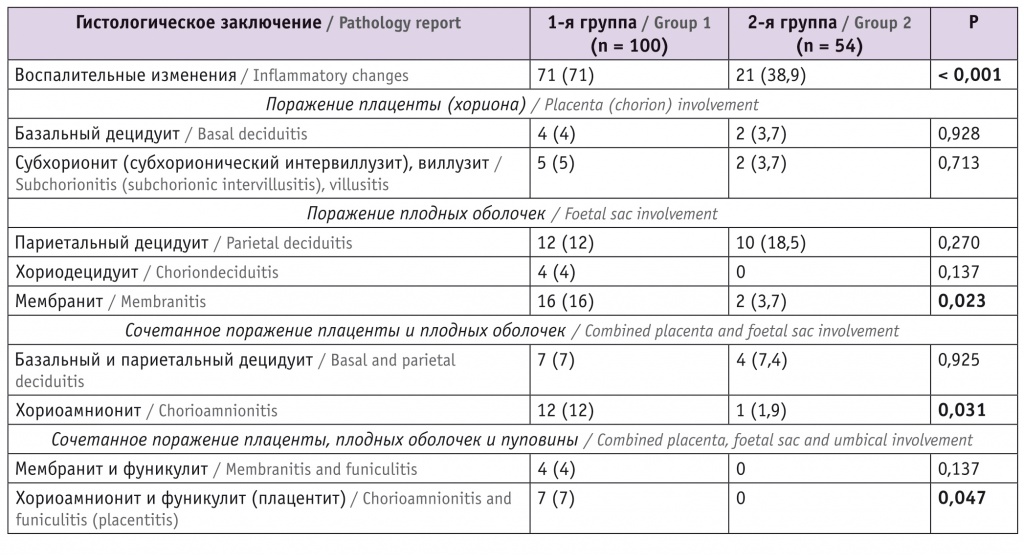

С учетом высокой частоты цервико-вагинальных инфекций у беременных с ИЦН, а следовательно, и риска восходящего инфицирования плаценты и плодных оболочек полученные данные были сопоставлены с результатами патоморфологического исследования плаценты. По данным гистологического исследования, воспалительные изменения в плаценте выявлены у 71% женщин 1-й группы и у 21 (38,9%) из 2-й группы (p < 0,001). При этом в плацентах женщин с ИЦН наиболее часто диагностировали мембранит (ОР = 4,32; 95%-ный ДИ: 1,03–18,1; p = 0,023), хориоамнионит (ОР = 6,48; 95%-ный ДИ: 0,87–48,51; p = 0,031) и хориоамнионит в сочетании с фуникулитом (табл. 4).

Таблица 4

Структура воспалительных изменений в плаценте, по данным патоморфологического исследования, n (%)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные свидетельствуют о преимущественно восходящем пути инфицирования плаценты и оболочек при истмико-цервикальной недостаточности (ИЦН). Следовательно, преждевременное ремоделирование шейки матки, ассоциированное с инфекционными процессами нижнего отдела генитального тракта, способствует колонизации микроорганизмами области внутреннего зева на границе с decidua parietalis с последующим развитием гистологического хориоамнионита.

Наличие мембранита в сочетании с фуникулитом у пациенток с недостаточностью шейки матки может быть подтверждением проникновения инфекции напрямую через оболочки без непосредственного участия в воспалительном процессе хориона, что объясняет высокую частоту преждевременного разрыва плодных оболочек при ИЦН.

Распространенность инфекционной патологии нижнего отдела генитального тракта у женщин с преждевременным ремоделированием шейки матки оказалась в 6 раз выше, чем при отсутствии данного осложнения (ОШ = 6,7; 95%-ный ДИ: 3,2–14,0; p < 0,001).

Поступила: 30.11.2020

Принята к публикации: 11.01.2021

____________

1 Клинические рекомендации. Истмико-цервикальная недостаточность (2018). URL: https://spnavigator.ru/document/73757617-524d-439c-ac87-345768ebc151 (дата обращения — 18.11.2020).