ВВЕДЕНИЕ

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, уже к началу второй половины XXI в. летальность от рака шейки матки увеличится до 500 тыс. среди женского населения фертильного возраста[1, 2]. В арсенале врача акушера-гинеколога имеются скрининговые диагностические методики, однако все чаще выявляется несоответствие заключений онкоцитологического исследования и результатов гистологического, что, в свою очередь, снижает качество цервикального скрининга[3, 4]. Основным камнем преткновения остаются цервикальные интраэпителиальные неоплазии (CIN), а именно цервикальные поражения легкой степени (CIN I) в сочетании с вирусом папилломы человека (ВПЧ), потому что именно для данных групп пациенток предусмотрена выжидательная тактика с надеждой на самоэлиминацию вируса, которая может приводить к прогрессированию заболевания[1, 5].

Целью исследования явилась оценка факторов иммунного ответа при терапии CIN легкой степени тяжести на фоне ВПЧ у пациенток фертильного возраста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено обследование 150 пациенток фертильного возраста (18–44 лет), не беременных и не в периоде лактации, которые обратились в амбулаторно-поликлиническое звено акушерско-гинекологической службы г. Пенза и г. Саранска в 2019–2023 гг. Контролем служила группа условно здоровых женщин (n = 60). Все пациентки были проинформированы о целях исследования и дали добровольное письменное согласие на участие в нем и публикацию своих данных. Проведение данного исследования одобрено локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» (протокол заседания № 7 от 14.11.2019), локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» (протокол заседания № 5 от 24.04.2018), локальным этическим комитетом Пензенского института усовершенствования врачей — филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования» (протокол заседания № 3 от 18.04.2019).

У всех пациенток методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени диагностирован ВПЧ, гистологически подтверждена CIN легкой степени тяжести. Учитывалась зона трансформации — 1 или 2 типа, а по результатам бактериоскопического и бактериологического методов исследования обязательным было заключение «нормоценоз». Обязательным условием было использование барьерного метода контрацепции на протяжении всего исследования.

Пациентки с CIN легкой степени тяжести случайным образом были разделены на подгруппы:

-

подгруппа I — 75 пациенток с CIN, которые находились под динамическим наблюдением без применения терапии;

-

подгруппа II — 75 пациенток с CIN, которые получали терапию препаратом аллоферон по схеме согласно клиническим рекомендациям1.

Пациенток до лечения и через 3 и 12 мес обследовали по общепринятым схемам согласно приказу Минздрава России от 20.10.2020 № 1130Н, проводили оценку локального иммунитета: определяли уровень интерлейкина-18 (ИЛ-18), интерферона-γ (ИФН-γ) и маркеров апоптоза — каспазы-3 и -9. Для этого собирали соскоб клеток слизистого слоя из канала шейки матки, помещали их в фосфатно-солевой буфер и доставляли в лабораторию для обработки методом иммуноферментного анализа. Эффективность терапии оценивали по снижению вирусной нагрузки (менее 3 lg) и положительной динамике ПАП-теста.

Полученные в рамках исследования результаты обрабатывали при помощи программного обеспечения «Statistica for Windows» («StatSoft»). Определяли разность конечных показателей и исходных данных по подгруппам.

РЕЗУЛЬТАТЫ

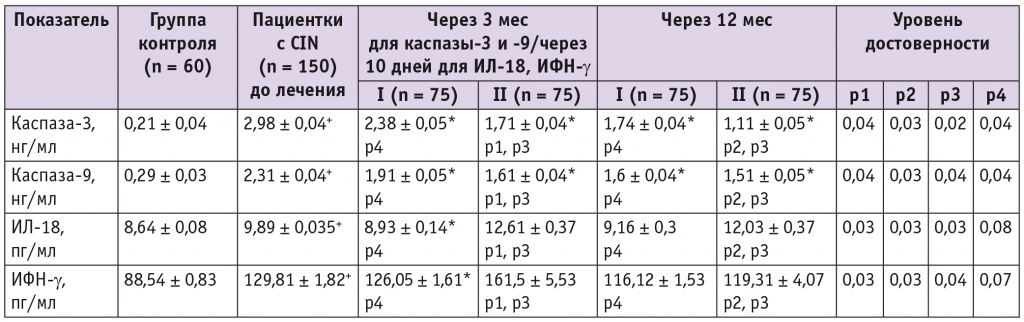

В таблице приведены результаты исследования цитокинового и апоптотического профилей среди условно здоровых женщин и пациенток с ВПЧ до лечения. Уровень каспазы-3 и -9 достоверно отличался от такового в группе контроля, уровень ИФН-γ у пациенток с CIN был повышен в 1,6 раза.

Таблица

Значения цитокиновых и апоптотических изменений при CIN легкой степени тяжести

Примечание. +p ≤ 0,05 по сравнению с группой контроля. *p ≤ 0,05: р1 — по сравнению с подгруппой II (3 мес); р2 — по сравнению с подгруппой II (12 мес); р3, р4 — по сравнению с данными до лечения.

Для следующего этапа согласно предложенному дизайну исследования применялся препарат аллоферон (гистидил-глицил-валил-серил-глицил-гистидил-глицил-глутаминил-гистидил-глицил-валил-гистидил-глицин), который имеет активность в отношении ВПЧ и может быть использован в терапии. Действие данного препарата объясняется увеличением идентификации антигенов вируса и уже инфицированных клеток естественными киллерами и остальными эффекторами естественного иммунитета. Принимая во внимание период полувыведения аллоферона (до 8 ч) и его противовирусную активность (до 7 сут), забор материала для оценки цитокинового профиля производили на 10-й день, а для исследования апоптотических звеньев — через 3 мес. Для выявления отдаленных эффектов терапии повторный анализ производили всем пациенткам из группы исследования на цитокиновые и апоптотические показатели через 12 мес согласно данным[6, 7].

Все результаты исследования цервикальной слизи до и после предложенных вариантов терапии достоверно отличались от показателей группы контроля. Уровень ИЛ-18 достиг максимальных значений на 10-е сутки у пациенток II подгруппы, в то время как в подгруппе I значения ИЛ-18 статистически не отличались от показателей до лечения.

Снижение уровня каспазы-3 и -9 в указанные сроки на фоне выбранной терапии можно объяснить лизисом пораженных ВПЧ клеток[8–10], который возможен после активации естественных киллеров и Т-лимфоцитов под действием аллоферона.

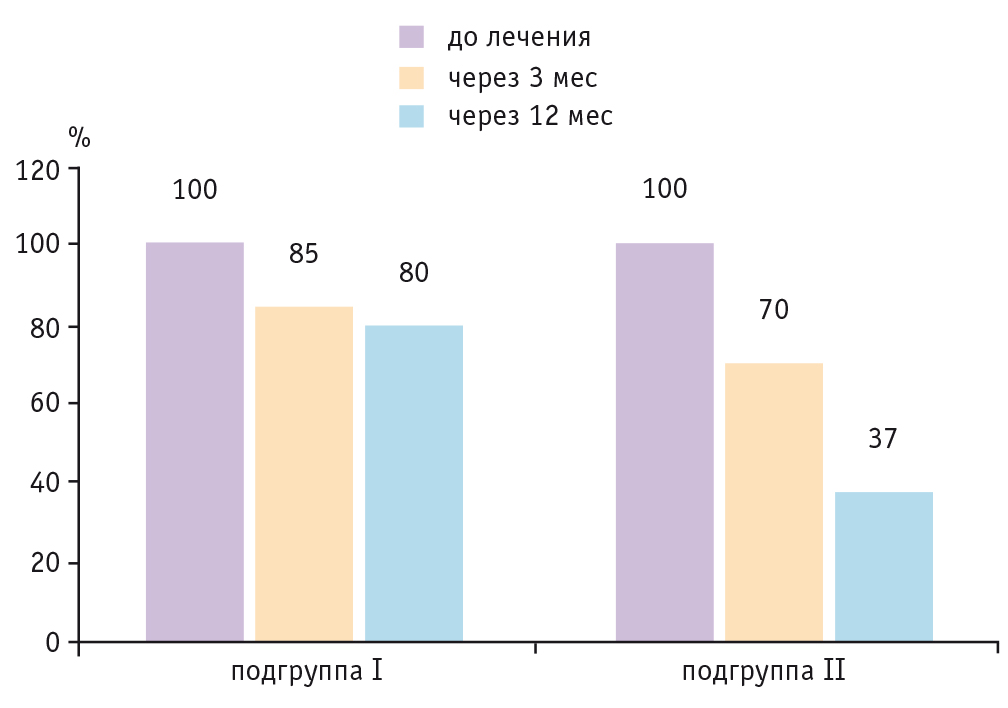

Согласно критериям эффективности выбранной терапии обязательным условием была оценка излеченности ВПЧ среди пациенток в группе исследования (рисунок). Благоприятным считалось снижение вирусной нагрузки (менее 3 lg вируса) или полное исчезновение ВПЧ и отсутствие интраэпителиальных изменений и злокачественных процессов по данным жидкостной онкоцитологии.

Рис. Оценка эффективности и излеченности ВПЧ у пациенток с CIN легкой степени тяжести

В подгруппе II вирусная нагрузка снизилась и/или полностью не определялась через 3 мес у 30% обследуемых, а через 12 мес — уже у 64%. В подгруппе I максимальный эффект был достигнут только через 12 мес (20%).

По результатам цитологического обследования через 3 мес в подгруппе I у 8% пациенток заключение соответствовало умеренной CIN, а у 4% — умеренной–выраженной CIN и лишь у 22% отсутствовали интраэпителиальные поражения. Через 12 мес изменения, характерные для CIN легкой степени тяжести, были только у 65% пациенток подгруппы I. Таким образом, цитологическая картина утяжелялась.

В подгруппе II, где проводилась терапия аллофероном, у 44% пациенток цитограмма соответствовала отсутствию интраэпителиальных поражений, а у 15% сохранились CIN легкой степени тяжести.

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты изменения цитологической картины и вирусологической нагрузки можно объяснить тем, что при терапевтическом воздействии активировались процессы лизиса патологических клеток макрофагами, что, в свою очередь, приводило к повышенной продукции ИЛ-18 и повышению пролиферативной активности Т-лимфоцитов [11–13]. Такие изменения влекли за собой блокировку промежуточного звена апоптоза bcl-2, что делало возможным экспрессию конечных звеньев внутреннего и внешнего апоптоза каспазы-3 и -9[14–16].

Анализируя эффективность различных методов ведения пациенток с CIN с учетом определения цитокинового профиля и апоптотических изменений, надо отметить, что значимые статистические различия были получены во всех подгруппах за 12 мес. Однако именно при терапевтическом воздействии аллоферона значения исследуемых маркеров были статистически ниже, чем значения до лечения, и стремились к показателям группы контроля. Такой эффект можно объяснить медикаментозной активацией естественных киллеров[12, 14], которые в дальнейшем запускали цитокиновые взаимодействия и тем самым способствовали прямому лизису пораженных клеток. Среди пациенток без терапии аллофероном, то есть без противовирусного лечения, клетки с ВПЧ были «скрыты» от Т-лимфоцитов именно за счет блокировки самим ВПЧ естественных киллеров[11, 12, 17].

Значения ИФН-γ у пациенток с CIN легкой степени тяжести статистически не отличались от показателей группы контроля. Такой результат объясняется тем, что синтез ИФН-γ возможен только иммунокомпетентными клетками и только при полноспекторной реализации иммунного ответа[8, 14, 18]. Таким образом, специфический ответ клеточного иммунитета на разных этапах формирования CIN формируется под воздействием именно ВПЧ.

Статистически значимые различия между группой исследования с ВПЧ-зависимой патологией и группой контроля в уровне каспазы-3 и -9 (р = 0,02; р = 0,03) свидетельствуют об активации процессов апоптоза на фоне персистирующей папилломавирусной инфекции. Активное воздействие ВПЧ на эпителиальный пласт цервикальной зоны обусловлено усилением стимуляции апоптотических рецептов как на поверхности клетки, так и внутри. Этот процесс делает возможным формирование апоптоз-резистентного фенотипа клетки при CIN легкой степени тяжести, ассоциированной с ВПЧ[8, 14, 18].

Не менее интересным фактом оказалось изменение уровня ИЛ-18 в группе исследования и увеличение продукции ИФН-γ, которое объясняется активирующим действием ИЛ-18 при исследуемой патологии[9, 13].

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что для реализации вирусологического атипического потенциала необходимо изменение апоптотических и иммунологических процессов в клетке, пусковым механизмом для которых будет являться интеграция генома ВПЧ в клетку. Снижение уровня ИЛ-18 является важным этапом в формировании ответа иммунной системы, т.к. основным элементом в данной цепи будет комплекс Т-лимфоцитов и CD8+, который определяется в цервикальном содержимом у пациенток с CIN легкой степени тяжести на фоне ВПЧ. Данный каскад реакций взаимосвязан с супрессией онкобелка Е6[10, 13, 14], т.к. при взаимодействии ИЛ-18 и данного онкобелка происходит индукция ИФН-γ[5, 16], что влечет блокировку клеточного иммунного ответа. В ходе исследования определены различные варианты профиля цитокинов, которые коррелируют с фагоцитарными реакциями и являются кислород-независимыми, что подтверждает влияние этих механизмов на формирование цервикальных неоплазий под влиянием ВПЧ[12, 17].

Апоптоз является физиологическим процессом в нормальной жизнедеятельности клетки. Поэтому экспрессия каспазы-3 и -9 у здоровых пациенток подтверждает течение программированной клеточной гибели в цервиксе[3, 5, 15, 18]. Формирование апоптотического ответа при CIN легкой степени тяжести подтверждается статистически значимыми отличиями значений каспазы-3 и -9 от значений группы условно здоровых женщин. Такие результаты позволяют сделать вывод о том, что при проникновении вируса в клетку происходит стимуляция апоптотических центров, которые активируются для ликвидации пораженного участка.

Установлено, что по принципу прямой связи активация ИФН-γ осуществляется ИЛ-18[14, 16, 18], но концентрация ИФН-γ различалась между подгруппами: в подгруппе I значения были достоверно выше, чем в подгруппе II. Однако через 12 мес уровень ИФН-γ стал ниже, чем в группе условно здоровых женщин. Такие колебания могут объясняться снижением репликативной активности вируса и/или устранением воспалительного компонента в цервикальной зоне.

Колебания значений каспазы-3 и -9 среди пациенток подгруппы, где проводилась терапия, связаны непосредственно с процессами лизиса клеток, пораженных вирусом. Это становится возможным при повышении активности Т-лимфоцитов под влиянием терапии аллофероном.

Процесс апоптоза способен активироваться по двум направлениям: внешнему и внутреннему, для них необходим триггер, воздействующий на рецепторные механизмы клеток. Согласно данным проведенного исследования таким катализатором может выступать ВПЧ[11, 16, 17]. Находясь в эписомальной форме, ВПЧ уже может оказывать влияние на жизненные функции клетки, стимулируя рецепторы апоптоза на мембране и воздействуя на митохондрии[16, 18]. Тем самым происходит стимуляция апоптотического механизма при CIN легкой степени тяжести на фоне ВПЧ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы были получены результаты обследования пациенток фертильного возраста с CIN легкой степени тяжести на фоне ВПЧ, которые объясняют механизмы формирования патологии на клеточном уровне. Определена оптимальная тактика лечения пациенток с CIN легкой степени тяжести и ВПЧ.

При проведении научного исследования выявлена тенденция к снижению концентрации или полному отсутствию ВПЧ у пациенток, которые получали противовирусную терапию, относительно пациенток, которые находились под наблюдением. Результаты работы обосновывают использование комплексного подхода к терапии с применением препаратов, обладающих иммуномодулирующей активностью, у пациенток с CIN легкой степени тяжести, что также позволяет предупредить прогрессию патологии.

Поступила: 01.03.2023

Принята к публикации: 02.04.2023

________

1 Клинические рекомендации «Цервикальная интраэпителиальная неоплазия, эрозия и эктропион шейки матки» / Минздрав РФ. 2022. URL: https://cr.minzdrav.gov.ru/schema/597_1 (дата обращения 22.03.2023).