Бронхиальная астма (БА) характеризуется ростом распространенности во всем мире. На фоне БА могут развиваться другие аллергические заболевания — атопический дерматит, аллергический ринит, конъюнктивит, поллиноз, что утяжеляет течение БА. Характер и отдаленный прогноз БА определяются возрастом больного, тяжестью заболевания, адекватностью и своевременностью проводимой терапии, качеством реабилитации [1, 2].

Прогноз БА, начавшейся в возрасте до 20 лет, как правило, благоприятный: астма протекает в легкой и среднетяжелой форме, приступы удушья купируются быстро (после 1–2 капельных введений препаратов), дыхательная недостаточность в межприступном периоде отсутствует, инвалидность по основному заболеванию обычно не устанавливается [3, 4]. В целом заболевание является хроническим, медленно прогрессирующим. Комплексное и своевременное лечение дает возможность контролировать симптоматику, но не влияет на причину возникновения БА [3]. Прогноз для жизни и трудоспособности при адекватной терапии условно благоприятный. Главное в ведении больных БА — повышение качества жизни пациентов, предупреждение прогрессирования заболевания на основе самоконтроля и элиминация аллергенов [4].

Стационарная пульмонологическая помощь (в рамках специализированной медицинской помощи) больным БА оказывается в следующих случаях: при обострении заболевания у пациентов с отсутствием эффекта от базисной терапии в течение 1–2 месяцев; при БА, впервые выявленной, и БА средней степени тяжести в стадии обострения (для подбора базисной терапии, лечения с применением немедикаментозных методов); при БА тяжелого течения в стадии обострения у пациентов с отсутствием эффекта от базисной терапии в течение одного месяца; при остром абсцессе легкого, плеврите; при интерстициальных заболеваниях легких на фоне БА (для проведения бронхоскопии, контрольного обследования, коррекции лечения при активном течении заболевания) [5, 6].

Целями терапии БА являются достижение и поддержание контроля над заболеванием. Контроль БА представляет собой комплексное понятие, которое, согласно рекомендациям Глобальной инициативы по бронхиальной астме (англ. Global Initiative For Asthma, GINA)1 и отечественным рекомендациям «Бронхиальная астма (МКБ-10: J.45, J.46О)» 2018 г.2, охватывает совокупность показателей: минимальное количество хронических симптомов, включая ночные (в идеале — отсутствие симптомов); минимальное количество обострений или нечастые обострения; отсутствие необходимости в скорой медицинской помощи; минимальная потребность в лекарственных препаратах скорой помощи, в том числе гормональных (в идеале — неприменение препаратов); отсутствие ограничений активности, включая физическую нагрузку; циркарные вариации пиковой скорости выдоха (ПСВ) менее 20%; нормальная или близкая к нормальной ПСВ. Достижение контроля БА должно быть целью у всех пациентов, независимо от степени тяжести заболевания [7].

Несмотря на всестороннее изучение БА, открытыми и неосвещенными остаются региональные вопросы по госпитализированным бронхолегочным заболеваниям, в том числе БА. В частности, требуют изучения особенности клиники и функциональной диагностики БА в Оренбургской области, характеризующейся степным резко континентальным климатом, наличием промышленных предприятий, наносящих вред экологии края. В литературе нет работ, в которых исследовались бы данные Оренбургского региона по структуре заболеваний бронхолегочной системы в областном пульмонологическом отделении, гендерному и возрастному составу пациентов с БА, тяжести астмы, клинической симптоматике, степени дыхательной недостаточности у больных БА в динамике — при поступлении и выписке.

Результаты таких исследований позволят более качественно проводить лечение больных БА, а также их реабилитацию, направленную на профилактику инвалидизации и улучшение качества жизни человека. Реабилитация строится на принципах раннего начала, непрерывности, создания индивидуальных комплексных программ. Методы реабилитации включают базисную терапию, немедикаментозную, психологическую и социальную поддержку [8, 9].

Цель исследования: проанализировать гендерный и возрастной состав, особенности клиники и функциональной диагностики у больных БА, находящихся на стационарном лечении в пульмонологическом отделении; изучить динамику клинических проявлений и показателей функции внешнего дыхания (ФВД) от поступления в стационар до выписки после проведенной адекватной терапии, соответствовавшей тяжести заболевания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось в 2016–2018 гг. на базе пульмонологического отделения Оренбургской областной клинической больницы № 2 по принципу «случай — контроль». Все пациенты подписывали информированное согласие на участие. Протокол исследования был одобрен локальным этическим комитетом Оренбургского государственного медицинского университета.

Методом репрезентативной выборки были отобраны 200 историй болезни пациентов с БА (114 мужчин, 86 женщин в возрасте от 20 до 69 лет), которые далее анализировались по клинике, тяжести заболевания, показателям ФВД. Диагноз БА был установлен в соответствии с критериями GINA. Все больные регулярно получали терапию согласно стандартам и протоколам.

Пациенты были разделены на группы сравнения: 1-я группа — в возрасте 20–29 лет; 2-я группа — 30–39 лет; 3-я группа — 40–49 лет; 4-я группа — 50–59 лет; 5-я группа — в возрасте 60–69 лет. Все показатели изучались при поступлении больных на стационарное лечение и выписке из стационара.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

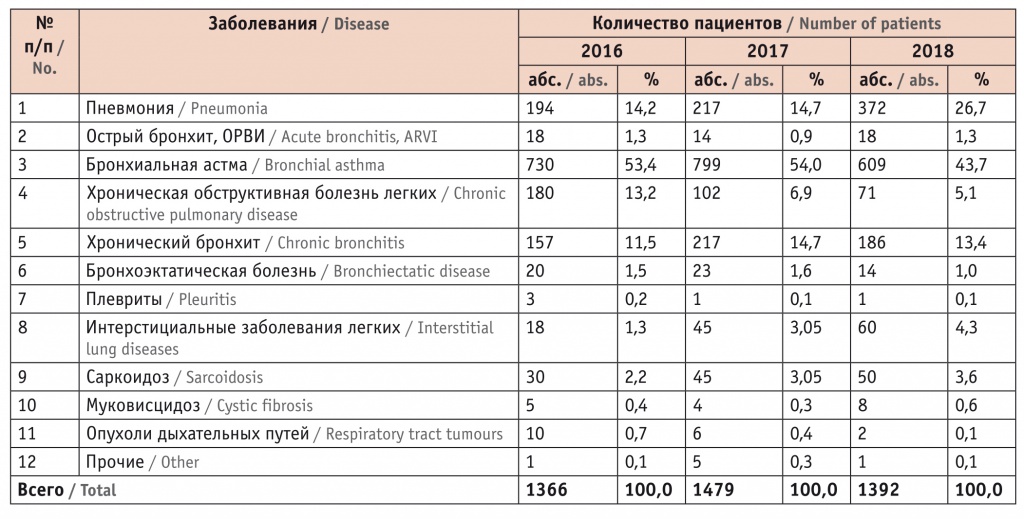

Первым этапом исследования явился анализ структуры заболеваний органов дыхания у больных в 2016–2018 гг. Как видно из таблицы 1, в указанный период в структуре больных с патологией бронхолегочной системы, госпитализированных в пульмонологическое отделение, пациенты с БА ежегодно занимали 1-е место.

Таблица 1.

Структура заболеваний органов дыхания у пациентов пульмонологического отделения в 2016–2018 гг.

Отмечалась положительная динамика: так, доля больных БА в числе пациентов с бронхолегочными заболеваниями снизилась с 53,4% в 2016 г. до 43,7% в 2018 г., что свидетельствует об оказании адекватной квалифицированной пульмонологической помощи при БА.

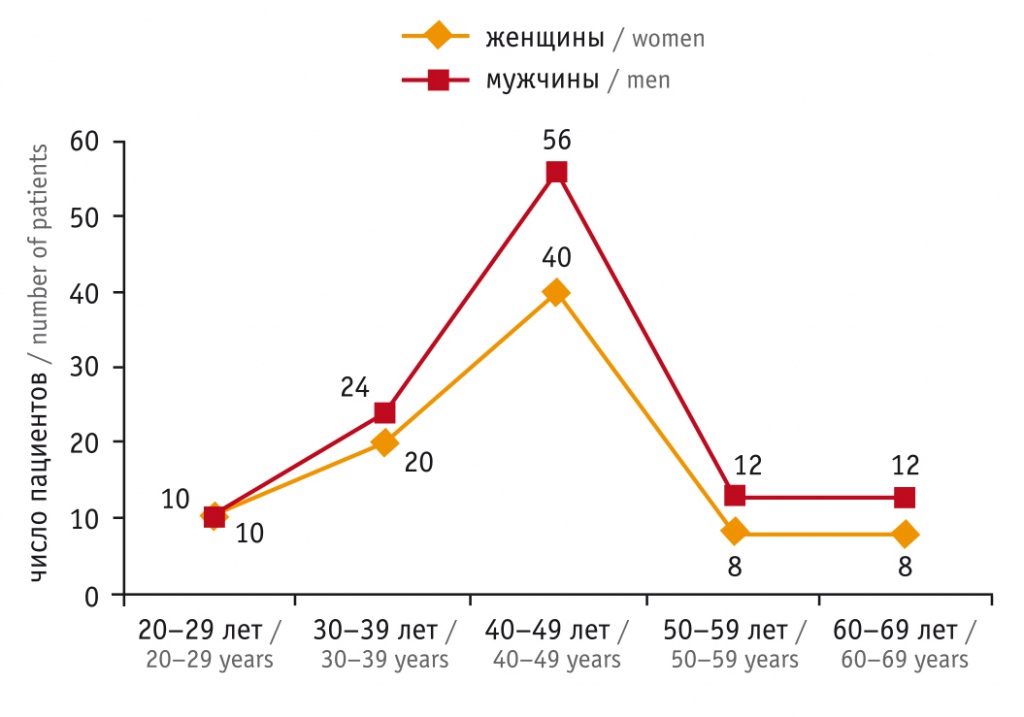

В исследуемой выборке мужчин с БА было больше, чем женщин (57,0% и 43,0% соответственно). Среди пациентов (как мужчин, так и женщин) преобладали лица молодого и зрелого возраста — от 30 до 49 лет (рис. 1).

Рис. 1. Характеристика пациентов с бронхиальной астмой по гендерному признаку и возрасту, абс.

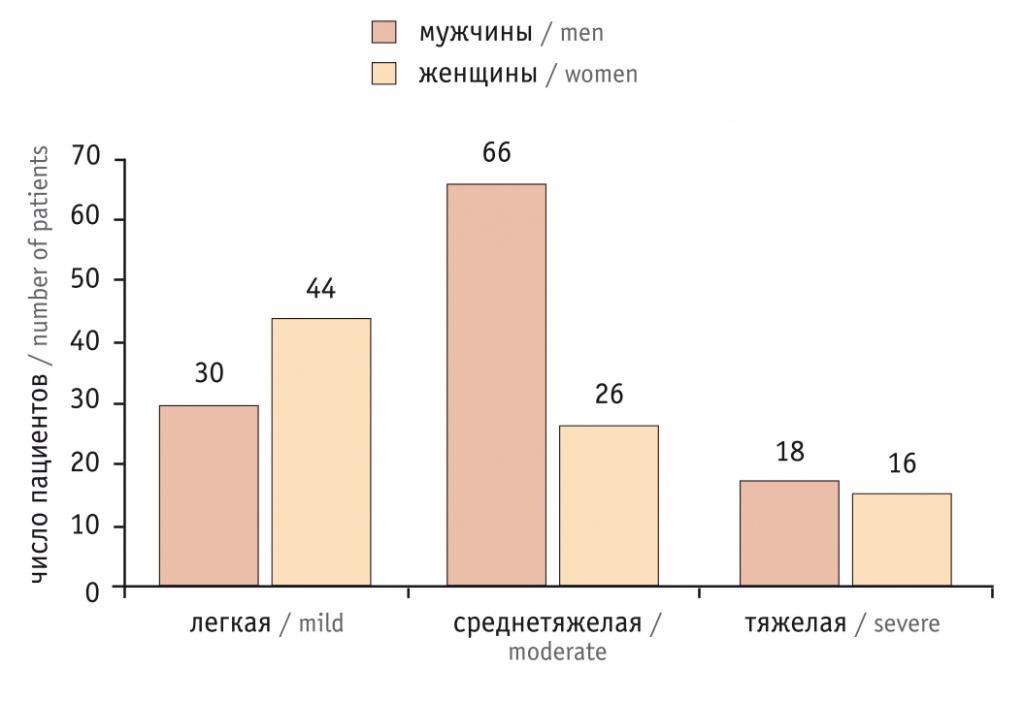

Следующим этапом исследования был анализ БА по степени тяжести. Отмечено, что у женщин с БА преобладала легкая степень тяжести заболевания (51,2%), у мужчин — средняя степень тяжести (57,9%) (рис. 2). Более тяжелое течение БА у мужчин может быть связано с более частым наличием триггерных факторов: курения (n = 97; 85,1%), контакта с бензином (n = 88; 77,2%), профессиональных вредностей — контакта с лакокрасочными и интенсивно пахнущими материалами (n = 22; 19,3%). У 29 (25,4%) мужчин с БА имелось сочетание нескольких вредных факторов.

Рис. 2. Степень тяжести бронхиальной астмы у мужчин и женщин, абс.

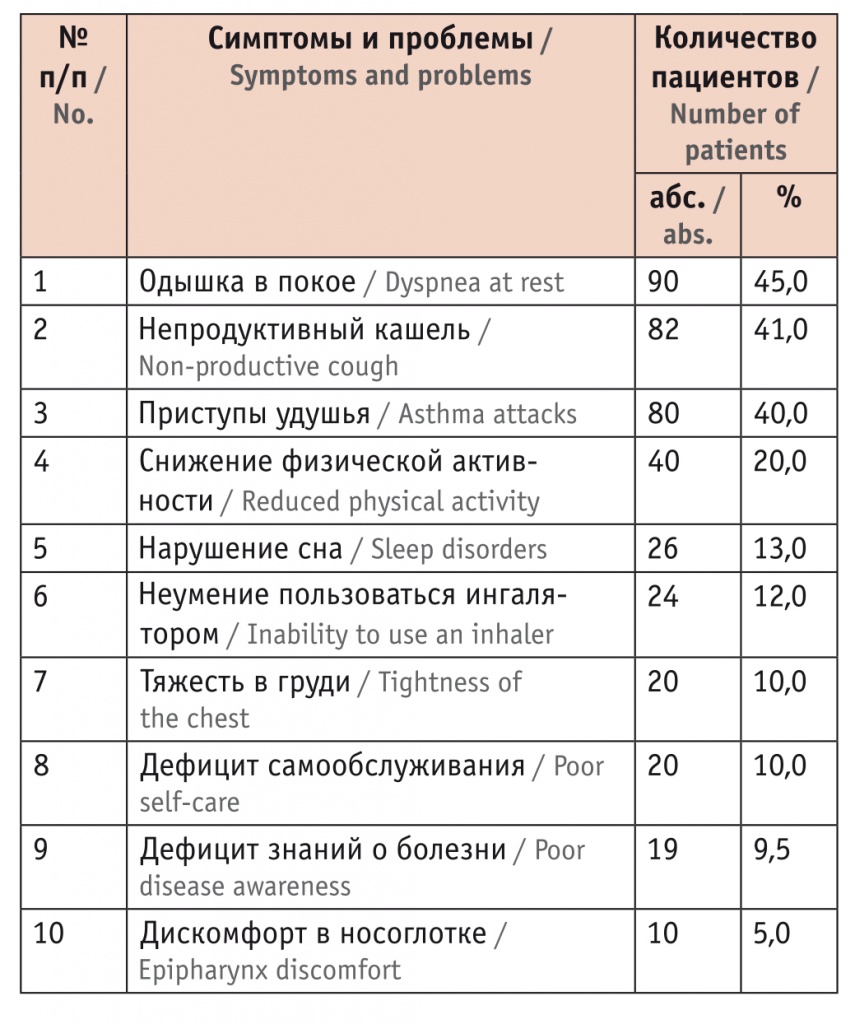

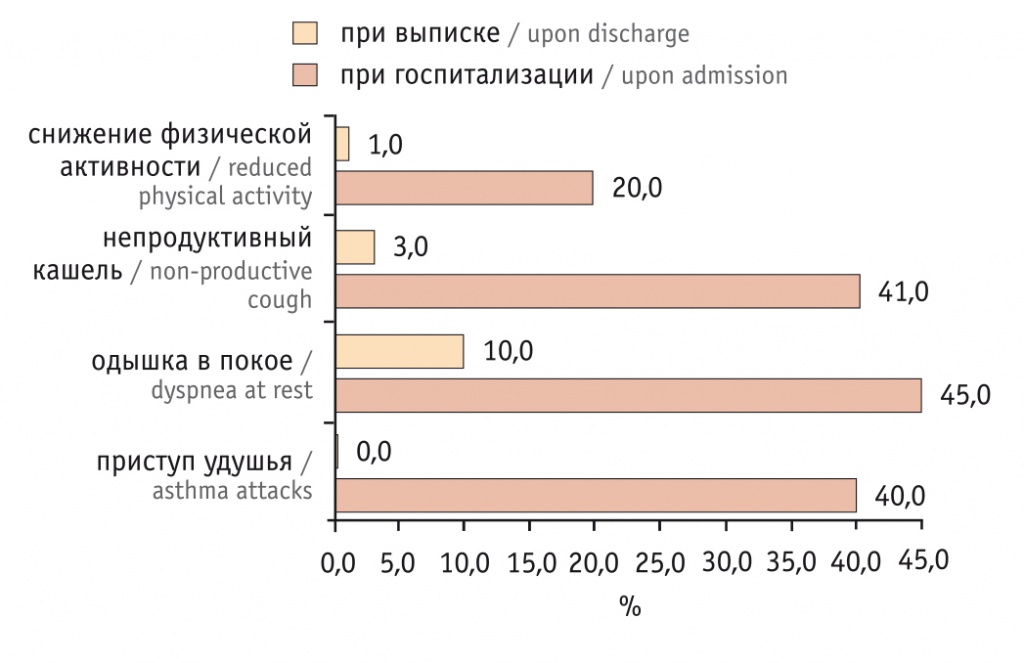

Результаты анализа клинических проявлений болезни и ассоциированных с БА бытовых проблем на момент поступления в стационар представлены в таблице 2. При госпитализации наиболее значимыми для пациентов были жалобы на отдышку в покое, непродуктивный кашель и приступы удушья.

Таблица 2

Основные клинические симптомы и бытовые проблемы у больных бронхиальной астмой на момент поступления в стационар (n = 200)

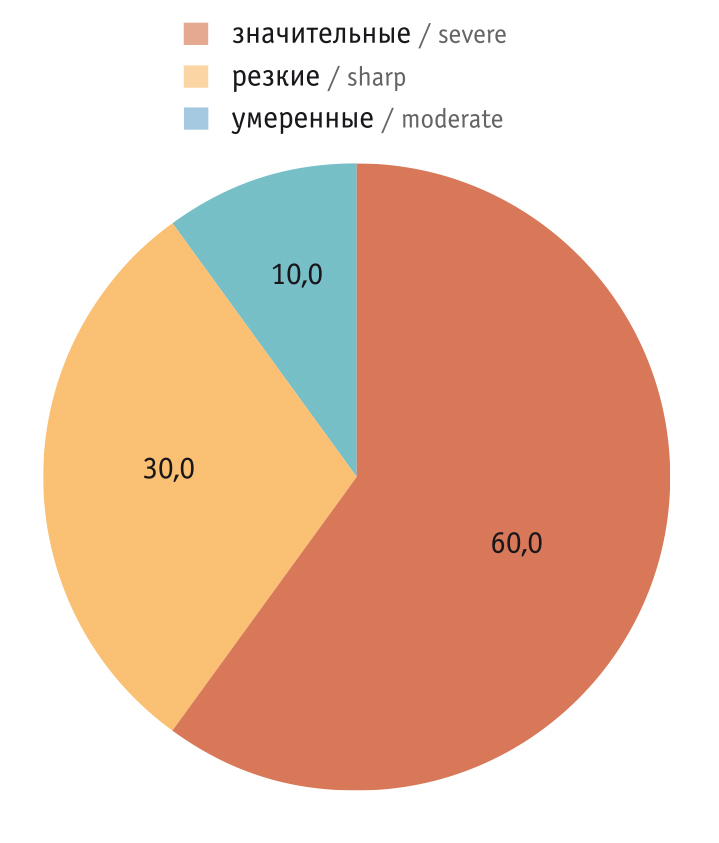

Умеренные, то есть незначительные, отклонения ФВД на момент поступления в стационар отмечались только у 10,0% пациентов — это были больные с легкой формой БА и стажем болезни до трех лет. В остальных случаях наблюдались резкие и значительные отклонения ФВД, свидетельствовавшие о выраженной бронхиальной обструкции (рис. 3).

Рис. 3. Отклонения показателей функции внешнего дыхания по данным частоты дыхания при поступлении в стационар, %

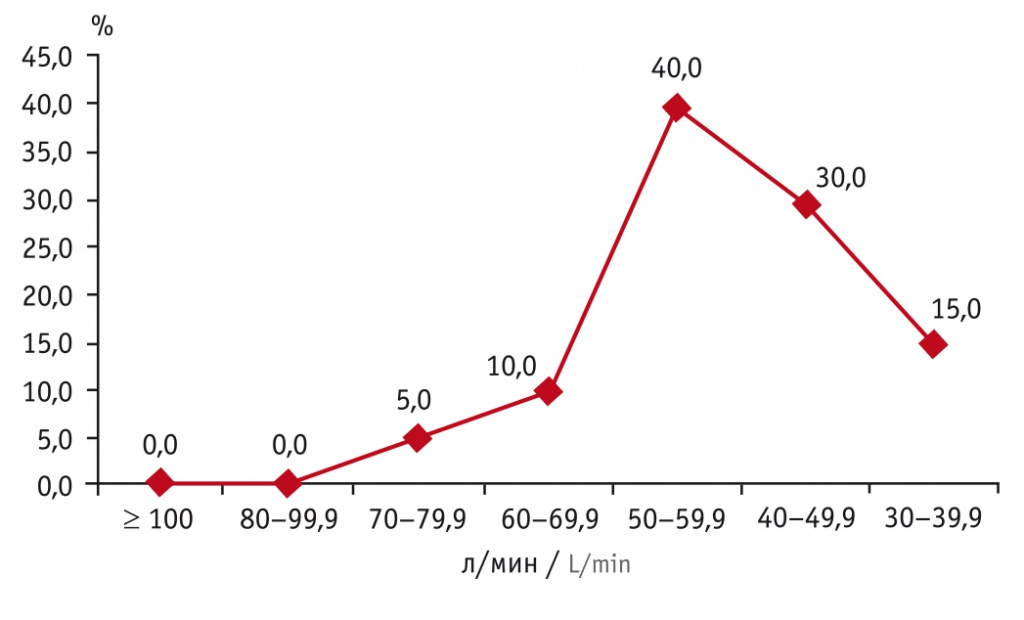

Для более глубокого изучения ФВД был проведен анализ ПСВ (рис. 4). У больных БА при поступлении в стационар показатель ПСВ находился в пределах от 30,0 до 79,9 л/мин. При этом у 85,0% пациентов ПСВ регистрировалась в диапазоне 30,0–59,9 л/мин, а у 40,0% — в диапазоне 50,0–59,9 л/мин., что подтверждает тяжелое течение заболевания.

Рис. 4. Распределение пациентов по значениям пиковой скорости выдоха при поступлении в стационар, %

Всем больным БА проводилась адекватная терапия согласно стандартам в зависимости от тяжести и длительности заболевания. Все больные выписывались с клиническим улучшением, однако с учетом заболевания полностью снять проблемы пациентов не представлялось возможным.

Сравнительный анализ клинических симптомов выявил выраженную положительную динамику при выписке больных из стационара: частота одышки в покое снизилась с 45,0% до 10,0%, непродуктивного кашля — с 41,0% до 3,0%, снижения физической активности — с 20,0% до 1,0%. Приступы удушья при выписке не регистрировались (рис. 5).

Рис. 5. Сравнительный анализ клинических симптомов бронхиальной астмы при госпитализации и выписке больных, %

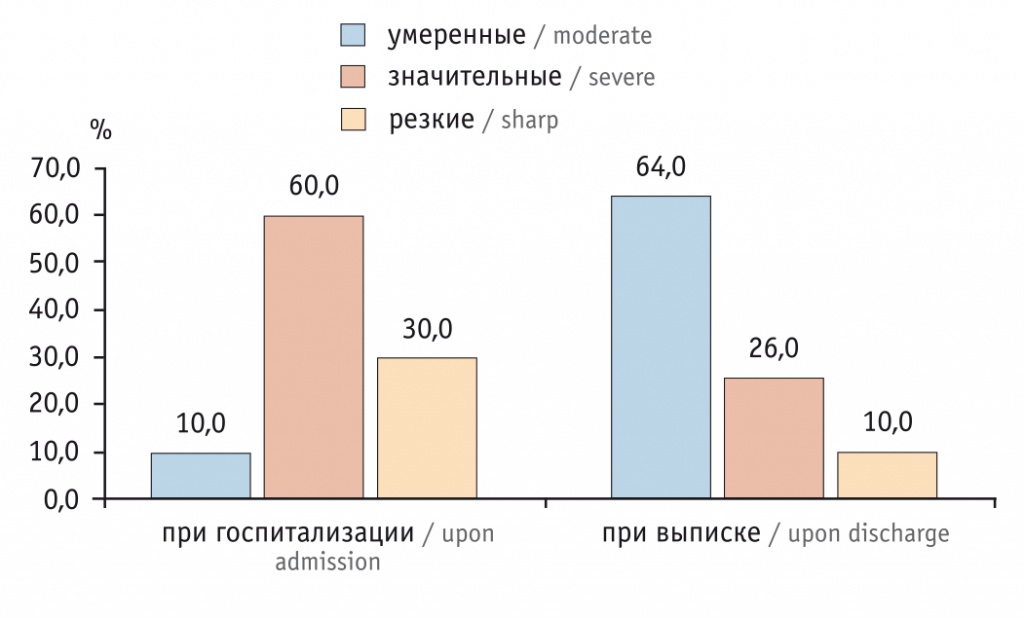

После проведенного лечения улучшились показатели ФВД (рис. 6): частота значительных отклонений уменьшились с 60,0% до 26,0%, а резких отклонений — с 30,0% до 10,0%; умеренные (незначительные) отклонения при выписке преобладали, что свидетельствует об улучшении бронхиальной проходимости под воздействием терапии.

Рис. 6. Динамика функции внешнего дыхания у больных бронхиальной астмой в процессе лечения, %

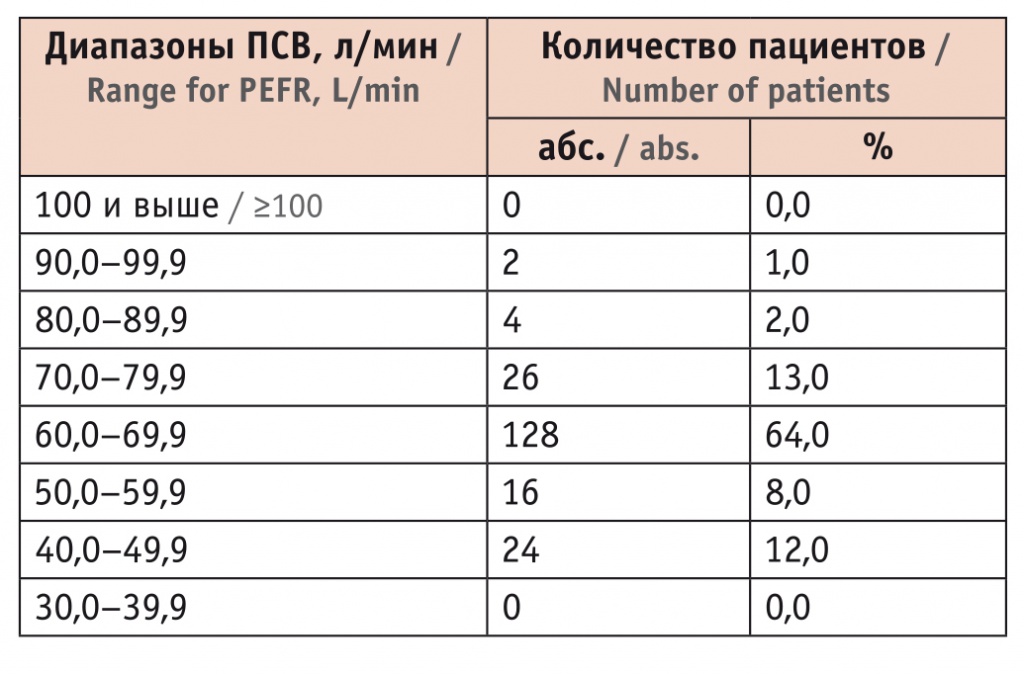

Анализ ПСВ у больных БА показал, что при госпитализации, как отмечено выше, ее показатель находился в пределах от 30,0 до 79,9 л/мин и у 85,0% больных был менее 60,0 л/мин. При выписке ПСВ варьировала от 40,0 до 99,9 л/мин, при этом у 88,0% больных она составляла 50,0 л/мин и более, а у 64,0% определялась в диапазоне 60,0–69,9 л/мин, что свидетельствует об улучшении состояния пациентов и устранении бронхоспазма (табл. 3).

Таблица 3

Распределение пациентов по значениям пиковой скорости выдоха при выписке из стационара (n = 200)

Выводы

По данным исследования выявлены особенности БА по Оренбургскому региону.

- БА занимает первое место в структуре госпитализированных заболеваний бронхолегочной системы.

- Частота БА снижалась с 53,4% в 2016 г. до 43,7% в 2018 г.

- Мужчины с БА встречаются на 14,0 чаще, чем женщины (57,0% и 43,0% соответственно).

- Среди пациентов большинство составляют лица молодого и зрелого возраста — 30–49 лет (как среди мужчин, так и среди женщин).

- У женщин преобладает легкая степень тяжести БА (51,2%), у мужчин — средняя степень тяжести (57,9%).

- У 30,0% пациентов при поступлении в стационар были выявлены резкие отклонения ФВД по показателям частоты дыхания, у 60,0% —значительные отклонения, что свидетельствовало о выраженной бронхиальной обструкции. При выписке из стационара эти показатели снизились до 10,0% и 26,0% соответственно.

- При поступлении в стационар у больных БА преобладающими симптомами были одышка в покое (45,0%), непродуктивный кашель (41,0%), приступы удушья (40,0%). При выписке приступы удушья прекратились, частота одышки в покое снизилась до 10,0%, непродуктивного кашля — до 3,0%.

- На фоне адекватной терапии значительно улучшилась ФВД. При госпитализации у 85,0% больных показатель ПСВ был 59,9 л/мин и ниже, при этом только у 40,0% — в пределах 50,0–59,9 л/мин. При выписке из стационара у 88,0% больных ПСВ составляла 50 л/мин и более, а у 64,0% находилась в диапазоне 60,0–69,9 л/мин.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты исследования позволят оптимизировать реабилитационную терапию у больных бронхиальной астмой в Оренбургском регионе.

Поступила: 29.09.2020

Принята к публикации: 16.11.2020

__________

1 Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2019. 199 p. URL: https://ginasthma.org/wp-content/uploads/2019/06/GINA-2019-main-report-June-2019-wms.pdf (дата обращения — 20.09.2020).

2 Российское респираторное общество, Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов. Бронхиальная астма (МКБ 10: J.45, J.46О). Утв. МЗ РФ в 2018 г. 90 с. URL: https://spulmo.ru/download/asthma2018.pdf (дата обращения — 20.09.2020).