Нарушение функции эндотелия играет ключевую роль в развитии атеросклероза и его осложнений. Эндотелий рассматривается как эндокринный, аутокринный, паракринный орган, выстилающий сосуды, выполняющий главную функцию в регуляции сосудистого тонуса и кровотока, процессов коагуляции, тромбоза и фибринолиза, иммунных и воспалительных реакций[1–4]. Эндотелиальная дисфункция (ЭД), определяемая как дисбаланс между вазодилатирующими и вазоконстрикторными механизмами[5], является ключевым звеном в патогенезе многих сердечнососудистых заболеваний (ССЗ)[6, 7] и предиктором развития атеросклероза.

Инвазивные (ангиографические) методы диагностики позволяют с большой точностью говорить о развитии ЭД, однако они дороги и неприменимы на популяционном уровне[8]. Существуют неинвазивные методы диагностики ЭД, основанные на регистрации пульсовой волны до и после проведения окклюзионной пробы с помощью фотоплетизмографии[5, 9]. Неинвазивные методы оценки ЭД рассматриваются как наиболее перспективные для широкого применения в повседневной медицинской практике [6]. Изучение частоты ЭД и ассоциации ее с факторами риска (ФР) ССЗ в нашем регионе не проводилось.

Поэтому целью исследования стало изучение частоты ЭД и ее ассоциации с ФР ССЗ в сельской популяции Краснодарского края.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Обследована популяционная выборка (2189 человек) взрослого населения сельской местности Краснодарского края (54,0% женщин и 46,0% мужчин), средний возраст — 47,72 ± 16,6 года (мужчины — 46,27 ± 15,8 года, женщины — 48,95 ± 17,2 года), сформированная случайным образом по территориальному принципу на базе ЛПУ по методу L. Kish[10]. На первом этапе из 8 имеющихся поликлиник сельского района случайным образом отобраны 4 поликлиники (средняя численность населения, обслуживаемого одной поликлиникой, составляла 25 тыс. человек); на втором этапе таким же образом отобраны по 6 врачебных участков (средняя численность одного участка — 2500 человек); на третьем этапе с каждого участка выбраны по 100 домохозяйств (с шагом 20), из которых брали одного человека старше 18 лет с более ранней датой рождения. Четыре поликлиники — 6 врачебных участков — 100 домохозяйств = 2400 человек. В итоге объем выборки составил 2189 человек, доля потерь — 8,8%.

ФР ССЗ оценивали опросным методом на основании унифицированного вопросника, включенного в основную анкету диспансеризации и профилактического осмотра[11]. Проводили измерение роста, веса, АД; расчет ИМТ; лодыжечноплечевого индекса (ЛПИ), скорости клубочковой фильтрации, в сыворотке крови определяли уровни общего холестерина, креатинина и глюкозы.

У участников в возрасте 40–65 лет (44,7%, из них мужчин — 47,1%, женщин — 52,9%; средний возраст — 53,15 ± 7,5 года) оценивали кардиоваскулярный риск (КВР) с использованием адаптированной для Российской Федерации шкалы Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE). Наличие АГ регистрировали при АД ≥ 140/90 мм рт. ст. или меньшем уровне на фоне антигипертензивной терапии[12].

Согласно классификации ВОЗ (1997, 2003), лиц с ИМТ ≥ 18,5 < 25,0 кг/м2 относили к имеющим нормальную массу тела; с ИМТ ≥ 25,0 ≤ 29,9 кг/м2 — избыточную, с ИМТ ≥ 30,00 кг/м2 — ожирение[13]. ЛПИ рассчитывали как соотношение систолического АД (САД), измеренного на лодыжке и плече[14]. Уровень общего холестерина считался повышенным при значении показателя ≥ 5,0 ммоль/л, глюкозы — при > 6,1 ммоль/л[11], креатинина — при > 115 мкмоль/л у мужчин и > 107 мкмоль/л у женщин[15].

К потребляющим табак относили выкуривающих хотя бы одну сигарету в сутки. Физическую активность оценивали как низкую при ходьбе в умеренном или быстром темпе (в т. ч. до места работы и обратно) менее 30 минут в день. Критерии нерационального питания (НП):

- избыточное потребление соли у тех, кто регулярно досаливал готовую пищу и/или ежедневно употреблял соленые продукты;

- избыточное потребление сахара и других сладостей у лиц, употреблявших ≥ 6 кусков (чайных ложек) сахара, меда и других сладостей в день;

- отсутствие контроля за жирностью пищевых продуктов, когда обследуемый не обращал внимания на содержание жира и холестерина в продуктах при покупке и приготовлении;

- недостаточное потребление овощей и фруктов (употребление их реже раза в день или менее 400 г) (не считая картофеля)[11].

ИБС, СД диагностировали на основании указаний пациентов на их наличие.

Дополнительное исследование ЭД с помощью аппарата «АнгиоСкан01» компании ООО «АнгиоСканЭлектроникс» проводили у лиц с ФР ССЗ, согласившихся на этот вид обследования. Всего выявлены 87,5% человек с ФР ССЗ, исследование ЭД проведено у 45,0% из них (42,9% мужчин и 57,1% женщин). Средний возраст мужчин составил 51,55 ± 16,8 года, женщин — 56,54 ± 16,5 года. Контрольные измерения эндотелиальной функции произведены у 20 здоровых лиц (7,3% от всех здоровых), ЭД не обнаружена.

Перед началом записи данных теста выполняли калибровку частоты сигнала оптических датчиков. На первом этапе проводили автоматизированный контурный анализ пульсовой волны с оценкой ЧСС; индекса жесткости, отражающего эластичные свойства крупных проводящих артерий, аорты (stiffness index); индекса отражения, показателя состояния тонуса мелких мышечных артерий (reflection index); индекса аугментации (augmentation index); индекса аугментации, нормализованного для ЧСС 75 уд. в мин; возрастного индекса (aging index); возраста сосудистой системы (vascular aging); продолжительности систолы в процентах; центрального САД в проксимальном отделе аорты (systolic pressure aortic).

На втором этапе для оценки ЭД брали окклюзионную пробу продолжительностью 5 минут. Для этого на плечо правой руки устанавливали манжету тонометра и в ней создавали давление, превышающее величину САД на 50 мм рт. ст., после чего давление в манжете быстро снижали и в течение трех минут регистрировали изменение амплитуды пульсовой волны[2, 16].

Статистическая обработка материалов проведена с использованием программы IBM SPSS Statistics 18. С помощью метода бинарной логистической регрессии определяли статистическую значимость ФР ССЗ и ОШ (ОШ; 95%ный ДИ) развития ЭД под влиянием ФР ССЗ. Взаимосвязь между регистрируемыми ФР и их сочетаний с ЭД изучалась с помощью коэффициентов корреляции Пирсона и Фишера.

Статистическую значимость различий определяли по критерию Стьюдента (для параметрических данных) и χ2 (для категориальных данных). Статистическое описание распределения количественных данных представлено в виде M ± SD. Различия считали статистически значимыми при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В общей структуре обследованных доля лиц с КВР по SCORE > 5% составила 43,6%. Преобладали участники с очень высоким КВР — 53,6% (χ2 = 711,4; p < 0,0001 для отличия от групп высокого, умеренного и низкого КВР), среди мужчин и женщин — 56,0% и 51,5% соответственно (χ2 = 1,99; p = 0,158). Доля лиц с низким КВР составила 4,3% (3,9% мужчин и 4,6% женщин; χ2 = 0,323; p = 0,570); с умеренным КВР — 37,5% (34,7% и 40,0% соответственно; χ2 = 2,96; p = 0,086); с высоким КВР — 4,6% (5,4% и 3,9%; χ2 = 1,34; p = 0,247).

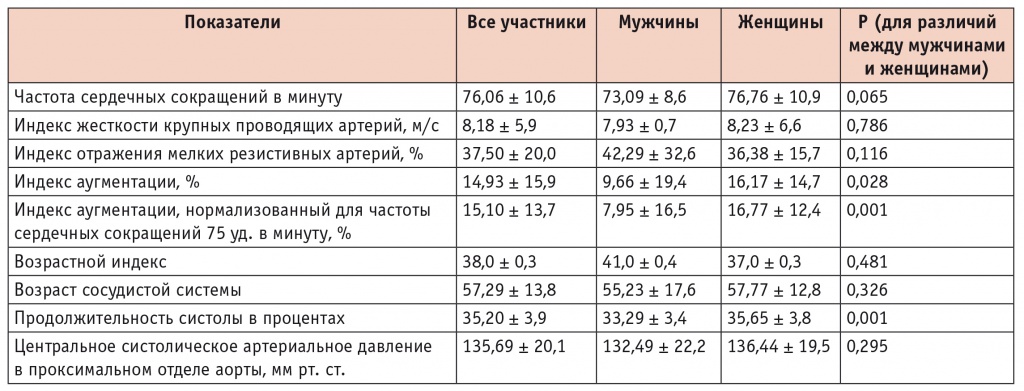

Результаты контурного анализа пульсовой волны представлены в таблице 1. Средние показатели индекса аугментации, индекса аугментации, нормализованного для ЧСС 75 уд. в минуту, и продолжительности систолы в процентах были статистически значимо выше у женщин.

Таблица 1

Средние показатели параметров пульсовой волны

Выявлена большая распространенность ЭД у лиц с ФР ССЗ среди сельского населения Краснодарского края (70,3%), что свидетельствует о высоком риске развития атеросклероза и связанных с ним заболеваний в популяции (табл. 2). ЭД зарегистрирована у 68,4% мужчин и 71,7% женщин (χ2 = 1,148; p = 0,015). Средний возраст мужчин с ЭД составил 56,02 ± 16,3 года, женщин — 61,71 ± 13,7 года. Смешанный тип ЭД (мелких и крупных артерий) имели 47,6% участников, различия между мужчинами и женщинами в этой группе были статистически значимыми (χ2 = 7,584; p = 0,006).

Таблица 2

Характеристика эндотелиальной дисфункции у мужчин и женщин, n (%)

Выявлена значимая положительная корреляция ЭД с возрастом (r = 0,453; p = 0,000) как у мужчин (r = 0,392; p = 0,000), так и у женщин (r = 0,501; p = 0,000). С повышением уровня образования количество пациентов с ЭД значимо снижалось, и она значимо чаще наблюдалась у женщин: среди обследованных со средним образованием ЭД обнаружена у 35,8% (34,2% мужчин и 37,3% женщин; χ2 = 62,105; p = 0,000), со средним специальным — у 21,5% (19,2% и 22,8% соответственно; χ2 = 23,314; p = 0,000), с высшим образованием — у 19,3%, (14,5% и 26,4% соответственно; χ2 = 17,366; p = 0,000).

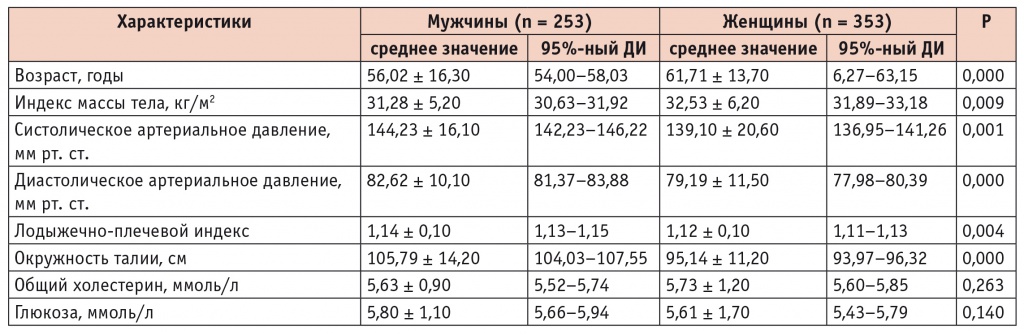

У женщин с ЭД зарегистрированы статистически значимо более высокие средние показатели ИМТ, а у мужчин — САД, диастолическое АД, ЛПИ и окружность талии (табл. 3).

Таблица 3

Основные характеристики мужчин и женщин с эндотелиальной дисфункцией

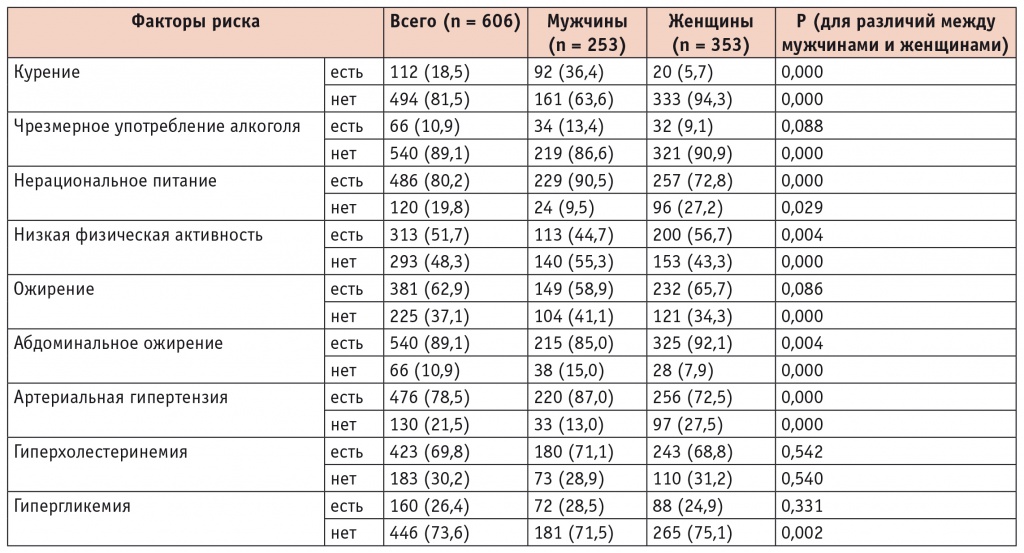

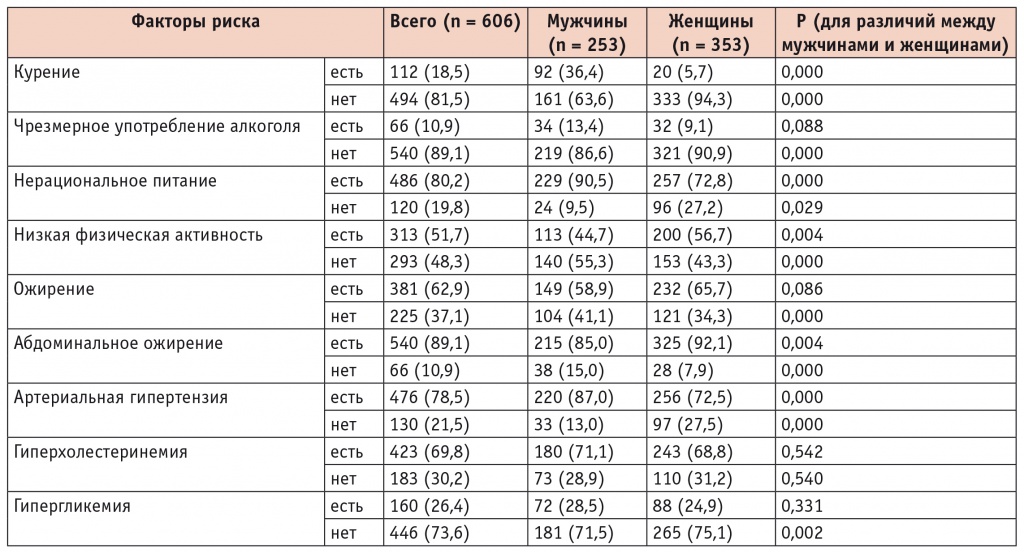

У мужчин с ЭД значимо чаще имели место такие ФР ССЗ, как НП (χ2 = 29,104; p = 0,000), АГ (χ2 = 18,225; p = 0,000), курение (χ2 = 92,181; p = 0,000); у женщин — низкая физическая активность (χ2 = 8,488; p = 0,004) и абдоминальное ожирение (χ2 = 8,291; p = 0,004) (табл. 4).

Таблица 4

Гендерные различия в частоте факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у лиц с эндотелиальной дисфункцией, n (%)

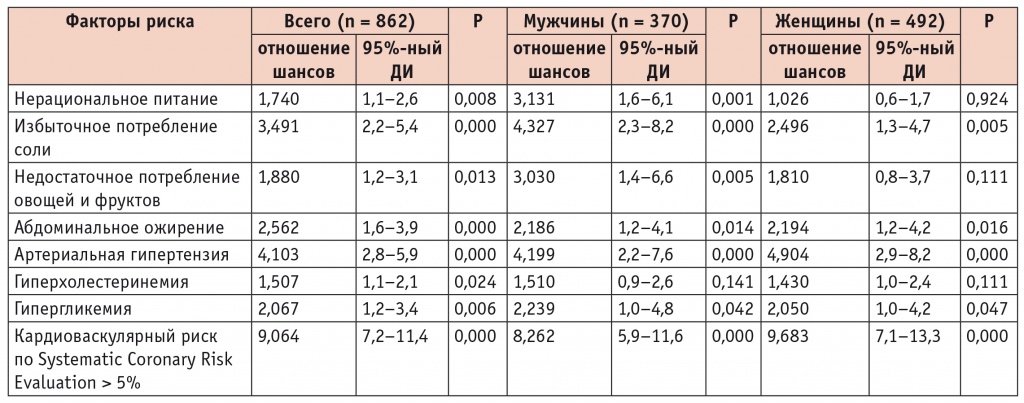

С помощью метода бинарной логистической регрессии проведен анализ ассоциации ФР ССЗ с ЭД. Согласно статистике Вальда (W), установлено, что ЭД значимо чаще ассоциировалась с пятью ФР ССЗ: НП (W = 7,11; р = 0,008), абдоминальным ожирением (W = 18,28; р = 0,000), АГ (W = 53,84; р < 0,000), гиперхолестеринемией (W = 5,06; р = 0,024) и гипергликемией (W = 7,65; р = 0,006). Регрессионная модель была статистически значимой (χ2 = 220,4; р = 0,000). В соответствии с выбранными наиболее значимыми ФР ССЗ были сформированы группы для сравнительного анализа среди лиц с ЭД (табл. 5).

Таблица 5

Анализируемые факторы риска и группы сравнения

Среди участников с ЭД НП встречалось на 60,4% чаще, чем среди лиц без ЭД, абдоминально ожирение — на 78,5%, АГ — на 57,0%, гиперхолестеринемия — на 39,6%.

У пациентов обоего пола наличие ЭД ассоциировалось с АГ, абдоминальным ожирением, гипергликемией, с КВР по SCORE > 5%, а у мужчин — с НП (табл. 6). Наиболее высокий уровень ассоциации ЭД выявлен с КВР по SCORE > 5% и АГ у мужчин и у женщин. При исследовании связи критериев НП с ЭД найдена значимая ассоциация с избыточным потреблением соли как среди мужчин, так и среди женщин, а также с недостаточным потреблением овощей и фруктов среди мужчин. Кроме того, установлена высокая статистическая значимость ассоциации с ИБС (ОШ = 7,98, 95%ный ДИ: 5,05–12,63, p = 0,000), с перенесенным инсультом (ОШ = 7,69, 95%ный ДИ: 1,81–32,75, p = 0,006).

Таблица 6

Ассоциация факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний с эндотелиальной дисфункцией у мужчин и женщин

Частота ССЗ и их осложнений, ассоциированных с ЭД, была значимо выше, чем у лиц без ЭД: АГ у участников с ЭД встречалась в 2,5 раза чаще, чем у обследованных без ЭД; ИБС — в 9,3 раза, СД — в 4,6 раза, инсульт в анамнезе — в 9,1 раза, инфаркт миокарда в анамнезе — в 6,2 раза чаще. Таким образом, ЭД ассоциируется со многими ФР ССЗ, что позволяет рекомендовать неинвазивный фотоплетизмографический метод диагностики ЭД при профилактических осмотрах.

ОБСУЖДЕНИЕ

Распространенность ЭД среди сельских жителей Краснодарского края с ФР ССЗ, по данным нашего исследования, составила 70,3% (68,4% у мужчин и 71,7% у женщин), что выше аналогичных показателей среди жителей Рязанской области — 51,8% (46,8% у мужчин и 53,2% у женщин)[17]. Основными ФР ССЗ, ассоциированными с развитием ЭД, в нашем исследовании были АГ, гиперхолестеринемия, гипергликемия, абдоминальное ожирение у лиц обоего пола, а также НП у мужчин. По данным исследования МЕРИДИАНРО, у жителей Рязанской области также выявлены ассоциации ЭД[17] с АГ, ожирением среди обследованных обоего пола, с избыточным потреблением алкоголя среди мужчин, но не обнаружена ассоциация с избыточным потреблением соли, зарегистрированная в нашем исследовании. Вместе с тем ассоциации ЭД с избыточным потреблением алкоголя среди мужчин в нашем исследовании не было. Аналогичные ассоциации ЭД с гиперхолестеринемией продемонстрированы в других популяционных исследованиях в РФ, США и Европе[9, 18].

Наиболее высокий уровень ассоциации ЭД в нашем исследовании выявлен с АГ, что согласуется с результатами других исследований[17]. Нами также установлена высокая статистическая значимость ассоциации ЭД с ИБС, с перенесенным инсультом. В настоящее время получены убедительные доказательства наличия ЭД у больных ИБС[17]. Данные Фрамингемского исследования показывают, что ЭД является независимым предиктором острого инфаркта миокарда и инсульта, а у пациентов с перенесенным инфарктом миокарда ЭД — фактор высокого риска развития сердечнососудистых осложнений[19, 20].

Следовательно, методика определения ЭД дает возможность оценить степень повреждения эндотелия сосудов разного калибра, показатели жесткости и тонуса сосудов, что важно для прогнозирования КВР. По нашему мнению, для лиц с ФР ССЗ выявление ЭД играет важную роль в повышении приверженности к коррекции ФР ССЗ и медикаментозному лечению, а также в оценке эффективности профилактических мероприятий при динамическом наблюдении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование выявило высокую распространенность эндотелиальной дисфункции (70,3%), оцененную аппаратным методом, среди сельских жителей Краснодарского края, имеющих факторы риска сердечнососудистых заболеваний.

Неинвазивный фотоплетизмографический метод оценки эндотелиальной дисфункции можно рекомендовать для раннего выявления изменений эндотелия. Результаты применения этого метода являются критериями эффективности профилактических мероприятий.