Ведущей проблемой кардиологии и современной медицины в целом попрежнему остается АГ. Прогностическое и клиническое значение морфофункционального состояния магистральных артерий у пациентов с АГ является предметом интенсивных клинических изысканий[1, 2].

Эссенциальная АГ нередко сопровождается наиболее распространенными эндокринными расстройствами, такими как метаболический синдром (МС) и гипотиреоз (ГТ)[3]. В основе патогенеза повышения АД при этих состояниях лежат дисфункция эндотелия и нарушение расслабления гладких мышечных клеток сосудов, ведущие к росту периферического сопротивления сосудов. В ряде исследований показано, что дисфункция эндотелия обнаруживается даже при нормальном уровне тиреотропного гормона и ухудшается по мере его возрастания[4, 5].

Ключевым компонентом в патогенезе МС и ГТ является инсулинорезистентность. При ГТ инсулинорезистентность обусловлена нарушением транспорта инсулина (транслокации глюкозного транспортера 4) и кальцийиндуцированной резистентностью, повышением содержания свободных жирных кислот[6]. Аналогичным образом висцеральное ожирение при МС усугубляет развитие инсулинорезистентности, ускоряя процессы липолиза с выходом большого количества жирных кислот, приводящим к нарушениям липидного и углеводного обмена (гиперхолестеринемии, росту уровней триглицеридов и ЛПНП, снижению концентрации ЛПВП)[1].

Доказано, что при ожирении эластичность сосудов снижается быстрее, чем свойственно возрасту. Это приводит к неадекватной чувствительности сосудов, к изменению гемодинамических показателей. Так, по результатам суточного мониторинга АД (СМАД), имеются данные о преобладании у данной группы пациентов нондипперов и найтпиккеров, что свидетельствует о недостаточной степени снижения АД и увеличивает вероятность сердечнососудистых катастроф[7]. Описанные кардиометаболические нарушения повышают артериальную жесткость, усугубляют течение АГ и повышают риск сердечнососудистых событий[8, 9].

Для оценки артериальной ригидности в отечественных и международных рекомендациях по лечению АГ скорость пульсовой волны (СПВ) на каротиднофеморальном участке > 10 м/с утверждена в качестве маркера поражения сосудистой стенки и независимого фактора сердечнососудистого риска[10, 11]. В настоящее время большое значение отводится оценке артериальной жесткости по данным СПВ в аорте (> 8,3 м/с — предиктор поражения органовмишеней) с одновременной оценкой центрального аортального давления (ЦАД) на протяжении 24 часов, поскольку изменения эластических свойств магистральных сосудов и связанное с ним ЦАД более реалистично отражают нагрузку на сердце[2, 8, 12–14].

Кроме того, с учетом вариабельности СПВ в течение суток наибольший интерес представляет изучение ее среднесуточного значения, а также процента нормальных значений СПВ за 24 часа. Последний показатель отражает индекс времени нормальных значений СПВ (Pulse time index of norm, PTIN). В литературе имеются немногочисленные данные о связи PTIN c массой миокарда левого желудочка (ММЛЖ). Необходимо дальнейшее изучение этого показателя, его прогностической роли и референсных значений для возможной оценки адекватности антигипертензивной терапии не только в достижении целевых значений ЦАД, снижении индекса времени систолического и диастолического ЦАД, но и в нормализации функции эндотелия путем достижения целевой СПВ и допустимого PTIN[15].

Цель исследования: анализ суточных значений ЦАД и артериальной ригидности у больных с АГ, в том числе в составе МС, и субклиническим ГТ (СГТ).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось с октября 2016 г. по сентябрь 2018 г. на базе Дорожной клинической больницы им. Н. А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» г. Москвы. В настоящей работе представлены результаты обследования 88 пациентов в возрасте 50 (30–65) лет. Пациенты были разделены на три группы: 1я группа (n = 32; 36,4%) — с АГ; 2я группа (n = 34; 38,6%) — с АГ в составе МС (АГ + МС), 3я группа (n = 22; (25,0%) — с АГ и СГТ (АГ + CГТ). В контрольную группу вошли 22 практически здоровых человека, сопоставимых по возрасту и полу.

Критериями исключения из данного исследования считали симптоматическую АГ; ассоциированные клинические состояния — ИБС, цереброваскулярную болезнь, заболевания периферических артерий, гипертоническую ретинопатию, а также тяжелые нарушения ритма и проводимости (мерцание и трепетание предсердий, AVблокаду 2–3й степени), пороки сердца, некоронарогенные заболевания миокарда (миокардиты, дилатационную и гипертрофическую кардиомиопатии), СД.

Диагноз АГ устанавливали согласно Национальным рекомендациям Всероссийского научного общества кардиологов (2013): систолическое АД ≥ 140 мм рт. ст., диастолическое АД ≥ 90 мм рт. ст., зафиксированные врачом более трех раз[16]. Согласно критериям Российского кардиологического общества 2013 г., МС диагностировали при сочетании основного компонента — абдоминального ожирения (окружность талии > 80 см у женщин и > 94 см у мужчин), АГ и хотя бы одного из дополнительных критериев (повышение уровней триглицеридов ≥ 1,7 ммоль/л и ЛПНП > 3 ммоль/л, снижение уровня ЛПВП < 1 ммоль/л у мужчин и < 1,2 ммоль/л у женщин, гипергликемия натощак, нарушение толерантности к глюкозе)[17].

СГТ определяли согласно критериям Американской и Европейской тиреоидолгических ассоциаций при уровне тиреотропного гормона от 4 до 10 мкМЕ/мл при нормальных концентрациях тироксина и трийодтиронина[18].

ЦАД и артериальную ригидность у всех обследуемых измеряли с помощью 24часового СМАД осциллометрическим датчиком BPLab.3.2. («Петр Телегин», Россия).

Определяли следующие параметры:

- дневные, ночные и среднесуточные значения систолического (САДао), диастолического (ДАДао), среднего, пульсового (ПАДао) аортального давления (мм рт. ст.);

- индекс аугментации — характеризует соотношение амплитуд прямой и отраженной от бифуркации аорты составляющих пульсовой волны (в процентах);

- амплификацию пульсового давления — отношение пульсового давления в плечевой артерии к центральному пульсовому давлению (в процентах);

- СПВ (м/с);

- индекс ригидности артерий (мм рт. ст.).

В исследование включались протоколы СМАД с валидностью более 70% (не менее 20 валидных измерений в дневное время и не менее 7 в ночное время) с индивидуальным определением дневного и ночного времени согласно дневнику активности пациента. Замер давления проводился с интервалом в 20 минут днем и 40 минут ночью.

Все больные дали письменное информированное согласие на участие в исследовании, строго соблюдались требования Хельсинкской декларации.

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью пакетов программ Statistica 10.0. Различия считали статистически значимыми при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

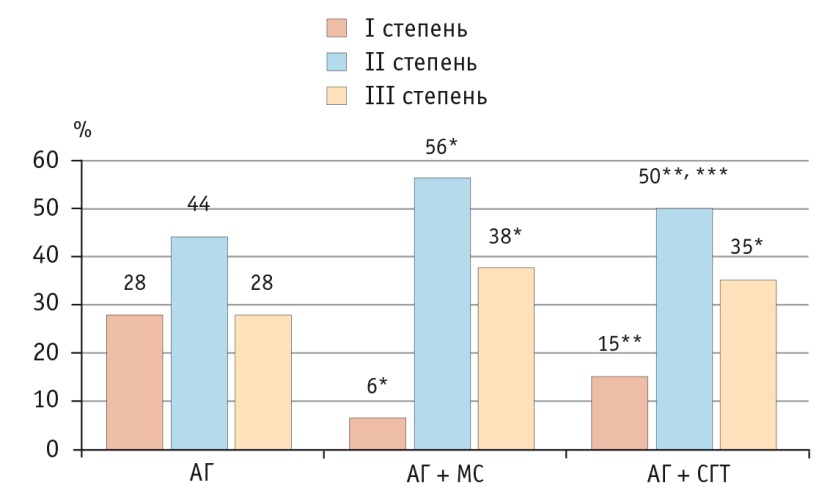

Во всех исследуемых группах преобладали пациенты со II степенью АГ. Статистически значимо чаще II и III степени АГ наблюдались в группах АГ + МС и АГ + СГТ по сравнению с группой АГ, а в группе АГ + МС II степень встречалась значимо чаще, чем в группе АГ + СГТ. В группе АГ больных с I степенью заболевания было значимо больше по сравнению с группами АГ + СГТ и АГ + МС (рис. 1).

Рис. 1. Степени артериальной гипертензии в исследуемых группах.

Примечания.

1. Здесь, в рисунке 2 и таблице: АГ — артериальная гипертензия, МС — метаболический синдром, СГТ — субклинический гипотиреоз.

2. Отличия от группы АГ статистически значимы: (*) — p < 0,001, (**) — p < 0,01. 3. Отличия от группы АГ + МС статистически значимы: (***) — p < 0,01

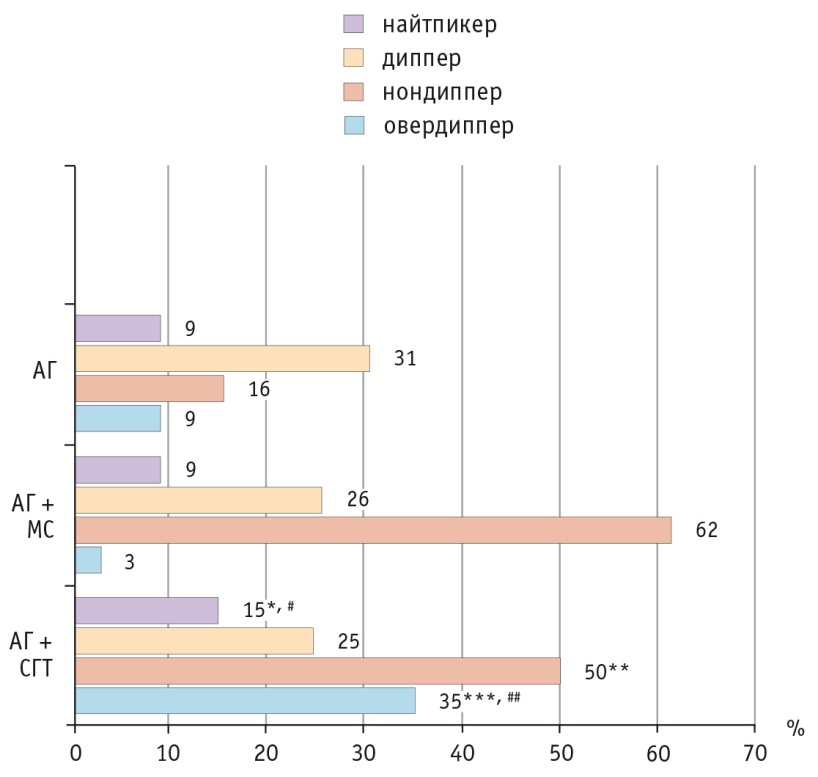

При анализе суточного профиля АД в группах АГ + МС и АГ + СГТ чаще регистрировались патологические суточные профили с преобладанием нондипперов по сравнению с группой АГ. В группе АГ + СГТ суточные профили овердиппер и найтпикер встречались статистически значимо чаще, чем в группах АГ и АГ + МС. Примерно у трети пациентов в каждой группе наблюдался суточный профиль диппер (рис. 2).

Рис. 2. Суточные профили артериального давления в исследуемых группах.

Примечания.

1. Отличия от группы АГ статистически значимы:

(*) — p < 0,001, (**) — p < 0,01, (***) — p < 0,002.

2. Отличия от группы АГ + МС статистически значимы: (#) — p < 0,001, (##) — p < 0,01

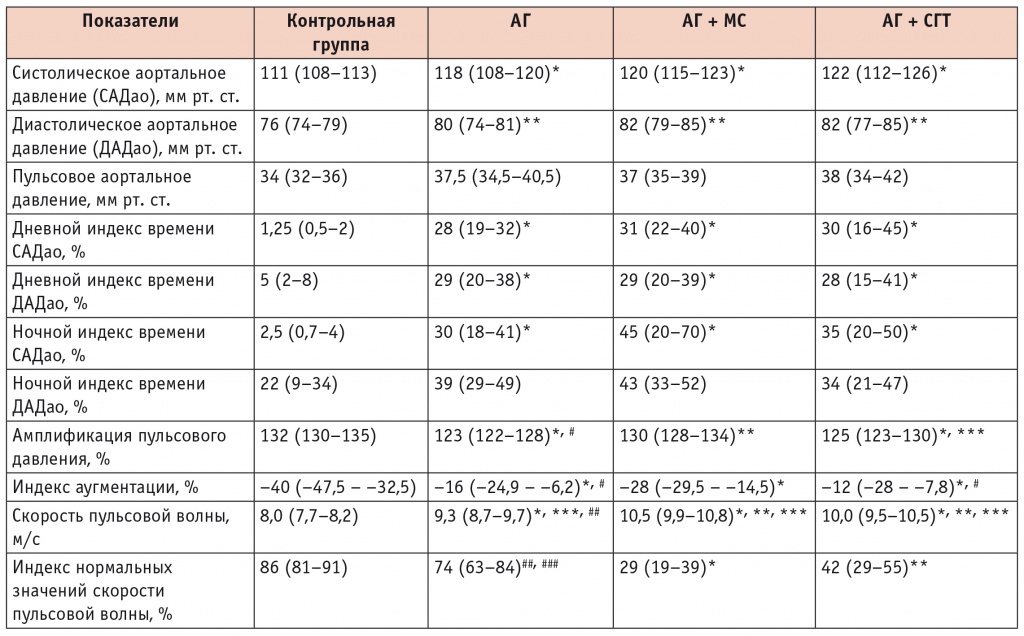

Суточный мониторинг параметров ЦАД с помощью осциллометрического метода позволил выявить значительно более высокие уровни САДao, ДАДao в группах пациентов по сравнению со здоровыми участниками. Несмотря на отсутствие значимой динамики суточных показателей ПАДао в магистральных артериях, статистически значимое снижение суточных показателей амплификации пульсового давления, вероятно, обусловлено тенденцией к уменьшению периферического и приросту центрального ПАДао.

Показатели амплификации пульсового давления были статистически значимо ниже в группах АГ и АГ + СГТ, чем в контрольной, а в группе АГ существенно ниже, чем в группе АГ + МС. Индекс времени САДао в дневные и ночные часы был статистически значимо выше в группах пациентов по сравнению с контрольной группой. Индекс времени ДАДао у наших больных статистически значимо отличался от такового в контрольной группе только в дневные часы. Несмотря на отсутствие значимых различий, индекс времени ДАДао в ночное время в исследуемых группах был выше.

Во всех трех группах больных выявлены статистически значимо более высокие показатели индекса аугментации в аорте по сравнению с контрольной группой, а в группах АГ и АГ + СГТ он значимо отличался от такового в группе АГ + МС.

Анализ показателей артериальной жесткости показал статистически значимое повышение СПВ во всех исследуемых группах по сравнению с контрольной, а также значимую разницу по этому показателю между группами АГ и АГ + МС.

Суточный PTIN был статистически значимо выше в группе АГ, чем в группах АГ + МС и АГ + СГТ. Статистически значимо выраженные изменения по сравнению с контролем отмечены в группах АГ + МС и АГ + СГТ (табл.).

Таблица

Показатели центрального аортального давления и артериальной ригидности (U-Критерий Манна — Уитни с поправкой Бонферрони p < 0,008; медиана, 95%-ный доверительный интервал)

Примечания.

1. Отличия от группы контроля статистически значимы: (*) — p < 0,005, (**) — p < 0,01, (***) — p < 0,001.

2. Отличия от группы АГ + МС статистически значимы: (#) — p < 0,01, (##) — p < 0,001.

3. Отличия от группы АГ + СГТ статистически значимы: (###) — p < 0,01.

Проведенный корреляционный анализ между PTIN и ММЛЖ (непараметрический метод Спирмена) выявил статистически значимую обратную корреляцию (r = –0,37). Были также найдены значимые корреляционные связи между PTIN и окружностью талии (r = –0,50), уровнем триглицеридов (r = –0,31) и амплификацией пульсового давления (r = –0,28).

ОБСУЖДЕНИЕ

Оценка показателей ЦАД проводилась на фоне антигипертензивной терапии, сопоставимой по классам и дозировкам используемых препаратов в исследуемых группах.

Сравнительный анализ результатов СМАД показал, что, несмотря на отсутствие статистически значимых различий в среднесуточных значениях САДао и ДАДао между группами пациентов, САДао и ДАДао в группах АГ + СГТ и АГ + МС были выше, чем в группе АГ без кардиометаболических нарушений. Вероятно, это обусловлено ростом общего периферического сопротивления на фоне более выраженной эндотелиальной дисфункции, связанной с дислипидемией и дефицитом тиреоидных гормонов. Однако в научной литературе приводятся данные, указывающие на наиболее значимое ухудшение показателей ЦАД у больных АГ, ассоциированной с МС и ГТ[19–22].

В нашем исследовании не обнаружены значимые различия в суточных показателях ПАДао между исследуемыми группами и группой контроля, однако статистически значимое снижение суточных показателей амплификации пульсового давления, видимо, обусловлено тенденцией к уменьшению периферического и приросту центрального аортального пульсового давления.

В исследуемых группах наибольшая частота патологических суточных профилей наблюдалась при сочетании АГ с СГТ, нондипперы чаще встречались в группах АГ + МС и АГ + ГТ. Полученные результаты согласуются с имеющимися в литературе данными[7]. Таким образом, устойчивое повышение АД в ночное время (найтпиккер) и отсутствие адекватного его снижения в ночное время (нондиппер), связанные с наиболее высокими рисками сердечнососудистой смертности, преобладали в группах АГ + МС и АГ + СГТ (см. рис. 2).

Нагрузка давлением, оцениваемая по индексу времени, определяющемуся как процент времени, в течение которого величины АД превышают критический (безопасный) уровень, в исследуемых группах отличалась от таковой в контрольной группе. У пациентов отмечалось повышение индекса времени САДао днем и ночью, индекса времени ДАДао — в дневные часы по сравнению с контрольной группой. Полученные показатели свидетельствуют о дисрегуляции симпатической нервной системы, устойчивом повышении АД в дневные и ночные часы и являются потенциально опасными как факторы повреждения органовмишеней, миокардиальных и церебральных катастроф.

PTIN отражает процент нормальных, некритических уровней показателей жесткости магистральных артерий в течение суток. Обнаружена отрицательная корреляция этого показателя с амплификацией пульсового давления, окружностью талии, уровнем триглицеридов и ММЛЖ. Чем ниже PTIN, тем более выражена нагрузка на левый желудочек.

Описанные изменения свидетельствуют о тесной взаимосвязи эндотелиальной функции с уровнем ЦАД, об ухудшении эластических свойств артерий и ЦАД при наличии у пациента компонентов МС.

Анализ артериальной ригидности по показателям среднесуточных значений СПВ и по данным процента нормальных значений СПВ за сутки (PTIN) выявил наихудшие изменения эластических свойств магистральных артерий у пациентов с АГ и наличием коморбидной патологии (АГ + МС, АГ + СГТ), что свидетельствует о высоком риске сердечнососудистых осложнений у этих больных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У пациентов с коморбидной патологией отмечались наихудшие изменения эластических свойств магистральных артерий и более выраженная нагрузка на левый желудочек. Статистически значимых различий показателей центрального аортального давления в исследуемых группах не было.