ВВЕДЕНИЕ

В глобальном плане действий по профилактике хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) и борьбе с ними прописана амбициозная цель — снижение преждевременной смертности от ХНИЗ на 25% к 2025 году. Для достижения этой цели подчеркивается особая важность уменьшения распространенности среди отдельных лиц и групп населения общих модифицируемых факторов риска (ФР) неинфекционных заболеваний, а также создания необходимого потенциала для ведения здорового образа жизни [1].

В России, несмотря на достижение определенных положительных результатов [2], смертность от болезней системы кровообращения остается одной из самых высоких в мире, чем обусловлен суммарный экономический ущерб около 2,7 трлн руб. в год (3,2% от ВВП) [3]. На фоне столь тяжелого бремени ССЗ становится очевидной необходимость совершенствования профилактики данной группы заболеваний. Традиционно в нашей стране упор делается на двухэтапную диспансеризацию, приоритетами которой являются раннее обнаружение и своевременная коррекция модифицируемых ФР и отдельных нозологических единиц сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) [4].

Раннее выявление и качественная коррекция таких модифицируемых ФР ССЗ, как повышенное АД, гиперхолестеринемия (ГХС), гипергликемия, курение табака, нерациональное питание (НП), избыточная масса тела (ИзМТ) и ожирение, низкая физическая активность (НФА), риск пагубного потребления алкоголя (РППА), препятствуют прогрессированию ССЗ, развитию их осложнений и предупреждают обусловленную ими смертность [5]. Однако имеет место значительная вариабельность показателей заболеваемости и смертности от болезней системы кровообращения по регионам РФ [2, 4, 6]. Существующие на прикрепленной к поликлинике территории местные особенности демографических процессов, состояние окружающей среды, экономики и другие факторы могут оказывать влияние на эффективность проводимых профилактических мероприятий. Особую остроту проблеме придает тот факт, что в ряде случаев сложно оценить эффективность профилактики неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у пациентов IIIа группы здоровья (традиционно упор делается на II группу здоровья), так как подсчет суммарного сердечно-сосудистого риска при помощи Европейской шкалы SCORE зачастую показывает очень высокий абсолютный сердечно-сосудистый риск [7].

Таким образом, чрезвычайно актуальной задачей становится поиск новых подходов к оптимизации профилактики ССЗ с учетом роли модифицируемых ФР и их сочетаний в ходе 1-го этапа диспансеризации у пациентов IIIа группы здоровья в отдельной поликлинике.

Цель исследования: повышение эффективности профилактики ССЗ у пациентов IIIа группы здоровья в территориальной поликлинике г. Краснодара на основе факторного анализа результатов 1-го этапа диспансеризации в 2015 и 2018 году.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследовании использованы данные, полученные в ходе диспансеризации взрослого населения, прикрепленного по территориально-участковому принципу для оказания первичной медико-санитарной помощи к амбулаторно-поликлиническому отделению ГБУЗ «НИИ — ККБ № 1 им. проф. С.В. Очаповского» г. Краснодара. Исследование выполнено в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice)1. При включении в исследование у всех пациентов получено письменное информированное согласие. Протокол № 07-05/17 от 14.12.2017 г. одобрен на заседании независимого этического комитета ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Министерства здравоохранения России.

В качестве целевой группы отобраны пациенты IIIа группы здоровья, прошедшие 1-й этап диспансеризации в 2015 и в 2018 году. С учетом гендерных и возрастных особенностей в целевой группе изучена частота следующих модифицируемых ФР ССЗ: АГ, ГХС, гипергликемии, курения табака, НП (избыточного потребления пищи, жиров, углеводов, потребления поваренной соли более 5 г в сутки (досаливания приготовленной пищи, частого употребления соленостей, консервов, колбасных изделий), недостаточного употребления фруктов и овощей — менее 400 г или менее 4–6 порций в сутки), ИзМТ и ожирения (ИМТ > 25 кг/м2), НФА, РППА (определяется по результатам анкетирования при прохождении диспансеризации).

Модифицируемые ФР ССЗ в ходе диспансеризации оценивали с учетом Приложения 2 Приказа Минздрава РФ от 03.02.2015 г. № 36ан «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» и Приказа Минздрава РФ от 26.10.2017 г. № 869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения». Анализ частоты модифицируемых ФР ССЗ проведен в трех возрастных группах (1-я группа — 18–38 лет, 2-я группа — 39–60 лет, 3-я группа — 61 год и более) в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 06.03.2015 г. № 87н «Об унифицированной форме медицинской документации и форме статистической отчетности, используемых при проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров, порядках по их заполнению».

Статистический анализ данных осуществлен с помощью программы Statistica 12 (StatSoft Inc., США). В связи с неоднородностью количественного состава пациентов, прошедших диспансеризацию, для описания их возраста использовали Me (Q1–Q3), где Me — медиана, Q1 — нижний, Q3 — верхний квартиль. Номинальные данные описывались с указанием абсолютных значений и процентных долей.

С целью проверки нулевой гипотезы об отсутствии различий между частотами распространенности модифицируемых ФР использовали критерий χ2 Пирсона, при p ≤ 0,05 принимали альтернативную гипотезу о наличии различий [8].

Для характеристики модифицируемых ФР ССЗ, оказывающих наиболее значимое влияние на наступление неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, применяли разновидность факторного анализа — метод главных компонент [9]. Количество факторов определяли с помощью критерия Кайзера, учитывались факторы с собственным значением не менее 1 [9].

В связи с относительно низким количеством наблюдений в 1-й и 2-й возрастных группах IIIа группы здоровья, согласно «правилу 100», метод главных компонент использовали только с учетом пола пациентов [10].

Для построения интерпретируемой матрицы факторных нагрузок проводилось вращение факторов методом Varimax raw. В качестве значимых для интерпретации принимались факторные нагрузки более 0,5, а высоких — 0,7 и выше [9].

РЕЗУЛЬТАТЫ

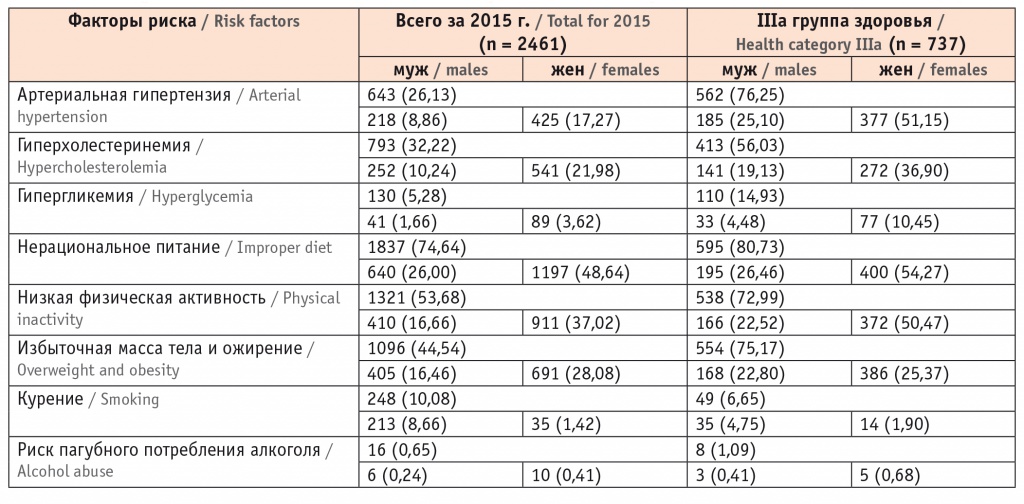

В 2015 г. 1-й этап диспансеризации прошел 2461 человек (38 (29–56) лет), среди них 66% женщин (38 (29–57) лет), 34% мужчин (36 (27–54) лет). По результатам 1-го этапа диспансеризации в 2015 г. IIIа группа здоровья определена у 737 (29,9%) больных (62 (53–72) года), среди них 68,5% женщин (62 (54–74) года), 31,5% мужчин (60 (53–67) лет) (табл. 1, 2).

Таблица 1

Гендерные и возрастные особенности пациентов по данным 1-го этапа диспансеризации в 2015 и 2018 годах

Таблица 2

Гендерные и возрастные особенности пациентов IIIа группы здоровья в 2015 и 2018 годах

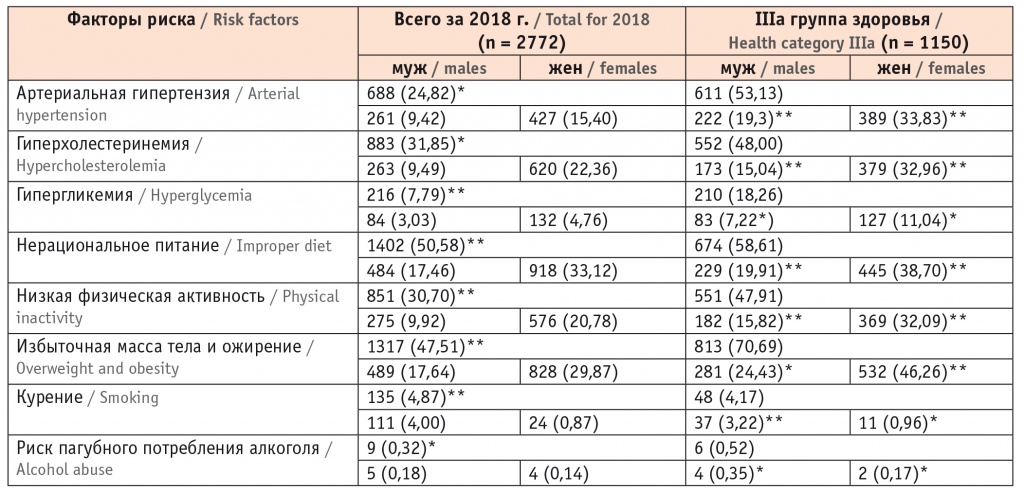

В 2018 году 1-й этап диспансеризации прошли 2772 человека (47 (35–62) лет): 65,5% женщин (48 (35–62) лет), 34,5% мужчин (45 (33–61) лет). IIIа группа здоровья зафиксирована у 1150 (41,5%) пациентов (63 (56–71) года): 64,3% женщин (63 (56–71) года), 35,7% мужчин (62 (53–69) года).

Общее количество больных, повторно прошедших 1-й этап диспансеризации в 2018 г, составило 1170 (47,5%; 45 (33–62) лет): 69,2% женщин (47 (35–62) лет), 30,8% мужчин (44 (33–62) года).

Из 737 пациентов, получивших по результатам 1-го этапа диспансеризации в 2015 г. IIIа группу здоровья, в 2018 г. зарегистрирован только 371 человек (50,3%; 65 (59–73) лет): 68,2% женщин (66 (59–77) лет), 31,8% (64 (57–71) года).

На фоне роста на 12,6% количества прошедших диспансеризацию в 2018 г. наблюдается повышение доли лиц с IIIа группой здоровья с 29,9% в 2015 г. до 41,5% в 2018 г., соотношение мужчин и женщин сохранялось близким к 1 : 2. За трехлетний период отмечался рост медианы возраста пациентов, прошедших 1-й этап диспансеризации, на 9 лет (с 38 до 47 лет): у женщин — на 10 лет (с 38 до 48 лет), у мужчин — на 9 лет (с 36 до 45 лет). Схожая тенденция сохранялась у пациентов из IIIа группы здоровья — медиана возраста выросла на 1 год (с 62 до 63 лет): у женщин — на 1 год (с 62 до 63 лет), у мужчин — на 2 года (с 60 до 62 лет).

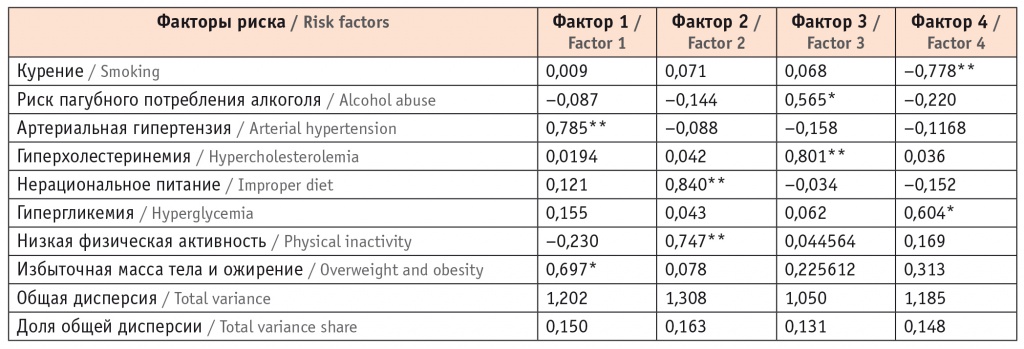

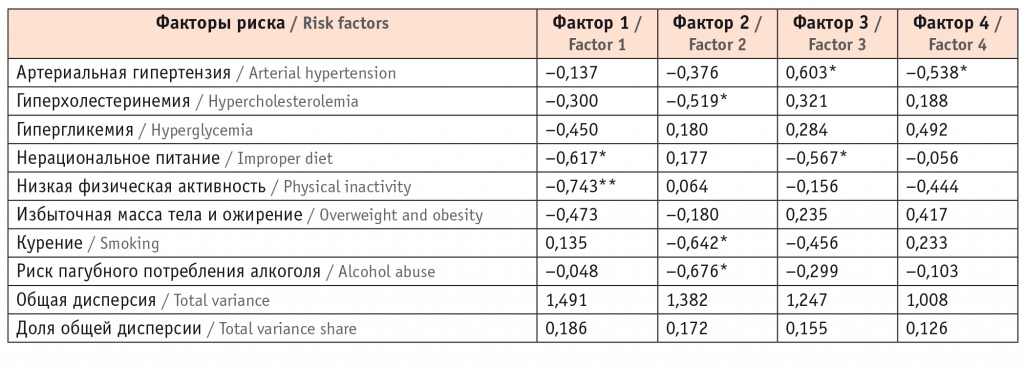

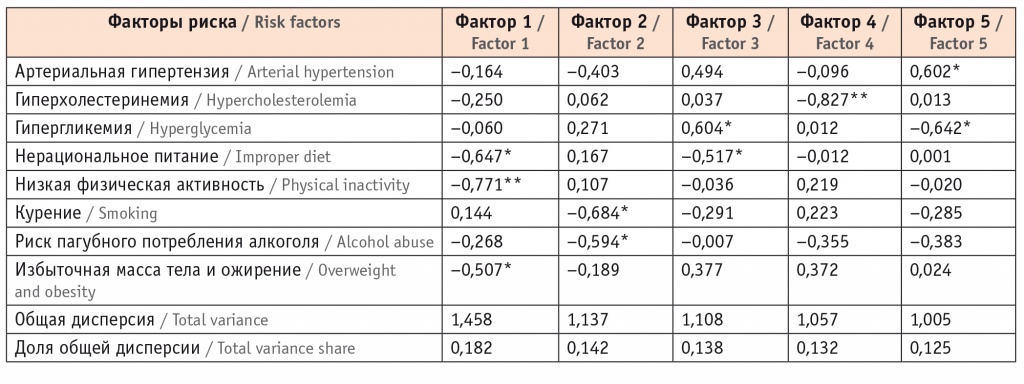

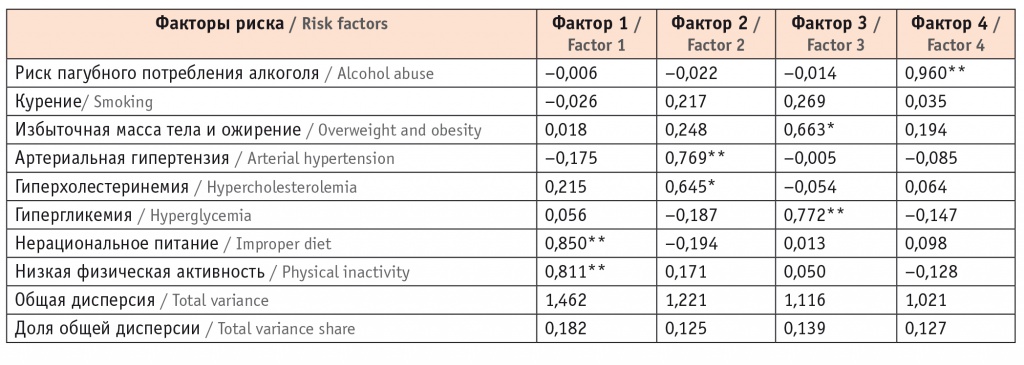

При рассмотрении результатов факторного анализа у пациентов из IIIа группы здоровья по результатам 1-го этапа диспансеризации в 2015 и 2018 гг. прослеживаются выраженные гендерные различия во вкладе разных модифицируемых ФР ССЗ и их ассоциаций в долю общей дисперсии. Число выделенных факторов у мужчин с IIIа группой здоровья в 2015 и 2018 г. равно 4, и они соответственно охватывали 59,3% и 64,1% общей дисперсии исходных признаков. У женщин с IIIа группой здоровья в 2015 г. число выделенных факторов равно 5, и они охватывали 72,1% общей дисперсии исходных признаков, а в 2018 г. число факторов снизилось до 4, а их вклад в общую дисперсию — до 60,2%. Для интерпретации выявленных изменений полезно их сопоставление с частотой модифицируемых ФР ССЗ в динамике за 2015–2018 гг.

У мужчин из IIIа группы здоровья с 2015 по 2018 г. произошли изменения в структуре фактора 1: комбинация АГ и ИМТ > 25 кг/м2 сменилась на НП и НФА (ранее входили в фактор 2) (табл. 3, 4). Распространенность АГ у мужчин, прошедших диспансеризацию в 2018 г., возросла; вместе с тем в IIIа группе здоровья произошло ее снижение с 25,1% до 19,3% (p = 0,0001) (табл. 5, 6). Обращает на себя внимание, что частота ИзМТ и ожирения у мужчин в 2018 г. возросла с 16,46% до 17,64%, в IIIа группе здоровья — с 22,80% до 24,43% (p = 0,247) (см. табл. 5, 6).

Таблица 3

Факторные нагрузки модифицируемых факторов риска для мужчин из IIIа группы здоровья по результатам 1-го этапа диспансеризации в 2015 году

Таблица 4

Факторные нагрузки модифицируемых факторов риска для мужчин из IIIа группы здоровья по результатам 1-го этапа диспансеризации в 2018 году

Таблица 5

Гендерные особенности модифицируемых факторов риска по данным 1-го этапа диспансеризации в 2015 году, n (%)

Таблица 6

Гендерные особенности модифицируемых факторов риска по данным 1-го этапа диспансеризации в 2018 году, n (%)

** При p < 0,05 принималась альтернативная гипотеза о наличии различий по частоте признака между 2015 и 2018 гг.

Структура фактора 2 у мужчин также изменилась: комбинация НП и НФА (перешла в фактор 1) сменилась на сочетание ГХС, курения и РППА (см. табл. 3, 4). Распространенность НП и НФА у мужчин в 2018 г. уменьшилась, в частности в IIIа группе здоровья — с 26,46% до 19,91% (p = 0,0001) и с 22,52% до 15,82% (p = 0,0001) соответственно (см. табл. 5, 6).

В структуре фактора 3 РППА и ГХС (перешли в фактор 2) заменились на АГ и НП, что подчеркивает важность этой ассоциации, несмотря на снижение их частоты у мужчин, прошедших диспансеризацию, и изолированно в IIIа группе здоровья. Распространенность ГХС у мужчин, прошедших диспансеризацию в 2018 г, уменьшилась, в том числе в IIIа группе здоровья (с 19,1% до 15,04%; p = 0,014).

Переход комбинации ГХС и РППА из фактора 3 в фактор 2, а также курения из фактора 4 в фактор 2 свидетельствует о растущем вкладе их ассоциации в формирование ССЗ, несмотря на снижение частоты регистрации данных модифицируемых ФР как изолированно в IIIа группе здоровья, так и в целом у мужчин, прошедших диспансеризацию в 2018 г.

С 2015 по 2018 г. в структуре фактора 4 произошла замена курения (переход в фактор 2) и гипергликемии (снижение факторной нагрузки до 0,492) на АГ (см. табл. 3, 4), что, несмотря на уменьшение ее распространенности с 2015 по 2018 г., подчеркивает важность АГ в качестве изолированного модифицируемого ФР ССЗ.

Частота гипергликемии у мужчин, прошедших диспансеризацию в 2018 г., увеличилась с 1,67% до 3,03%, наблюдался ее рост и в IIIа группе здоровья — с 4,48% до 7,22% (p = 0,058) (см. табл. 5, 6). Некоторое снижение факторной нагрузки гипергликемии (см. табл. 3, 4), невзирая на возрастание ее частоты как в целом, так и в IIIа группе здоровья, может свидетельствовать о росте ее распространенности преимущественно за счет повышения качества выявления.

Присутствие таких модифицируемых ФР, как курение и РППА, в составе 2-го фактора у мужчин в 2018 г. (см. табл. 4) говорит о достаточно сильном их воздействии на течение ССЗ.

У женщин из IIIа группы здоровья за период с 2015 по 2018 г. в структуре фактора 1 комбинация НП, НФА и ИМТ > 25 кг/м2 (переместился в фактор 3) сменилась на НП и НФА (табл. 7, 8).

Таблица 7

Факторные нагрузки модифицируемых факторов риска для женщин из IIIа группы здоровья по результатам 1-го этапа диспансеризации в 2015 году

Таблица 8

Факторные нагрузки модифицируемых факторов риска для женщин из IIIа группы здоровья по результатам 1-го этапа диспансеризации в 2018 году

Частота НП и НФА у женщин в 2018 г. уменьшилась как в целом, так и в IIIа группе здоровья — с 54,27% до 38,70% и с 50,47% до 32,09% (в обоих случаях p = 0,0001) (см. табл. 5, 6). Обращает на себя внимание, что доля пациенток с ИзМТ и ожирением среди женщин в целом возросла, а в IIIа группе здоровья снизилась с 52,37% до 46,26% (p = 0,015). За период с 2015 по 2018 г. у женщин в структуре фактора 2 также произошли изменения: комбинация курения (уменьшение факторной нагрузки) и РППА (переместилось в фактор 4) сменилась на АГ и ГХС (см. табл. 7, 8).

Гораздо более низкая распространенность курения и РППА у мужчин и женщин, прошедших диспансеризацию в 2015 и 2018 г. (см. табл. 5, 6), по сравнению с таковой по результатам ЭССЕ-РФ [11] свидетельствует о необходимости повышения качества их выявления. Присутствие модифицируемого ФР (РППА) в составе 4-го фактора у женщин в 2018 г. (см. табл. 8) предположительно указывает на достаточно сильное его влияние на течение ССЗ у лиц, злоупотребляющих алкоголем.

За период с 2015 по 2018 г. в структуре фактора 3 комбинация гипергликемии и НП сменилась на сочетание ИзМТ и ожирения и гипергликемии (см. табл. 7, 8), что подчеркивает важность указанной ассоциации, несмотря на некоторое снижение их частоты у женщин IIIа группы здоровья. Распространенность гипергликемии в 2018 г. возросла у женщин в целом и в IIIа группе здоровья — с 10,45% до 11,04% (p = 0,36) (см. табл. 5, 6).

В структуре фактора 4 у женщин произошла смена ГХС (переместилась в фактор 2) на РППА (см. табл. 7, 8). Частота ГХС у женщин в 2018 г. в целом увеличилась, а в IIIа группе здоровья, напротив, уменьшилась с 39,62% до 32,96% (p = 0,023).

В 2015 г. в состав фактора 5 у женщин входили АГ (переместилась в фактор 2) и гипергликемия (в факторе 3 ее факторная нагрузка возросла с 0,604 до 0,772), но 2018 г. произошла его ликвидация за счет перераспределения входивших в него модифицируемых ФР ССЗ по факторам 2 и 3 (см. табл. 7, 8).

ОБСУЖДЕНИЕ

В настоящее время установлено, что вероятность развития ССЗ определяется наследственной предрасположенностью и комбинацией модифицируемых ФР [12, 13]. Поэтому при поиске новых подходов к оптимизации профилактики ССЗ актуально выявление структуры сочетаний и скрытых взаимосвязей между модифицируемыми ФР с помощью метода главных компонент. Согласно данным литературы, этот подход широко применяется для разработки мер профилактики ССЗ, преимущественно за счет поиска и оценки взаимосвязей компонентов метаболического синдрома и отдельных модифицируемых ФР [14]. Если рассматривать дифференцированный подход к профилактике ССЗ с учетом групп здоровья, то в IIIа группе здоровья фокус при разработке мер профилактики ССЗ смещается на предотвращение дальнейшего прогрессирования заболеваний сердечно-сосудистого континуума, в том числе острых сосудистых катастроф и вызванных ими летальных исходов и инвалидизации.

Согласно полученным нами данным, общая дисперсия, обусловленная факторами, объединяющими в себе модифицируемые ФР, варьирует от 59,3% до 72,1%. При сопоставлении с данными литературы можно найти аналогичные цифры (около 50%), что позволяет сделать заключение об их значимости для развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у пациентов из IIIа группы здоровья [15].

При анализе данных 1-го этапа диспансеризации с помощью метода главных компонент у пациентов обоих полов с IIIа группой здоровья прежде всего обращают на себя внимание изменения в структуре 1-го фактора. Так с 2015 по 2018 г. как у мужчин (АГ и ИМТ > 25 кг/м2), так и у женщин (НП, НФА и ИМТ > 25 кг/м2) в составе фактора 1 произошла замена на комбинацию НП и НФА. При этом НП и НФА потенцируют повышение массы тела и развитие ожирения, дислипидемии, АГ и нарушений углеводного обмена. Перечисленные состояния тесно связаны с формированием и прогрессированием ССЗ и обусловленной ими преждевременной смертностью [16, 17].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Возрастные и гендерные особенности результатов 1-го этапа диспансеризации в 2015 и 2018 г. свидетельствуют о необходимости увеличения охвата населения диспансеризацией с акцентом на повышение привлечения мужчин.

При проведении 1-го этапа диспансеризации следует уделить особое внимание эффективному и своевременному выявлению IIIа группы здоровья в целевой группе населения: у женщин в возрасте 56–71 год, а у мужчин — в возрасте 53–69 лет.

Результаты факторного анализа модифицируемых факторов риска (ФР) болезней системы кровообращения у пациентов с IIIа группой здоровья позволяют проводить мероприятия по коррекции ФР с учетом сочетаний, оказывающих наиболее значимое влияние на наступление неблагоприятных сердечно-сосудистых событий. У мужчин фактор 1 — нерациональное питание (НП) и низкая физическая активность (НФА); фактор 2 — гиперхолестеринемия (ГХС), курение табака и риск пагубного потребления алкоголя (РППА); фактор 3 — АГ и НП; фактор 4 — АГ; у женщин фактор 1 — НП и НФА; фактор 2 — АГ и ГХС; фактор 3 — избыточная масса тела и ожирение и гипергликемия; фактор 4 — РППА.

С учетом крайне низкой частоты выявления курения табака и злоупотребления алкоголем у пациентов с IIIа группой здоровья необходимо акцентировать внимание на повышении эффективности мероприятий по их обнаружению и коррекции с позиции «политики нулевой терпимости».

Поступила: 16.02.2021

Принята к публикации: 06.04.2021

____________

1 ГОСТ Р 52379-2005 «Надлежащая клиническая практика». Национальный стандарт Российской Федерации. М.; 2006. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200041147 (дата обращения — 15.03.2021).