Несмотря на достигнутые успехи в лечении АГ, проблемы оценки рисков и эффективного лечения остаются не до конца решенными [1]. Выявляемая у пациентов с АГ коморбидность с хроническими сосудистыми заболеваниями, в частности с хроническими заболеваниями вен (ХЗВ) нижних конечностей, влечет за собой дополнительные риски неблагоприятного прогноза, проблемы неэффективной гипотензивной терапии и дополнительные финансовые расходы [2]. Результаты немногочисленных исследований показали, что АГ и венозный кровоток нижних конечностей связаны между собой в области регулирования тонуса и емкости артерий и вен [3, 4]. Имеются данные о том, что АГ способствует развитию ХЗВ и тяжелых трофических расстройств нижних конечностей [5, 6]. Нарушения венозного кровообращения нижних конечностей при АГ могут влиять на развитие осложнений, например при ортостазе, особенно при гипотензивной терапии [2].

Цель исследования: оценка структурно-функциональных параметров глубоких вен нижних конечностей у мужчин с АГ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Нами обследованы 60 мужчин с АГ (сотрудников органов внутренних дел), они составили тестовую группу. В контрольную группу вошли 27 мужчин с нормальным АД. Критерии включения: мужской пол, возраст 30–50 лет; для тестовой группы — наличие АГ, для контрольной — нормальное АД. Критерии исключения:

- употребление наркотиков;

- онкологические заболевания;

- эндокринные заболевания (СД, гипотиреоз, патология надпочечников);

- острые и хронические заболевания дыхательной системы;

- перенесенные ОРВИ в течение последних 2 недель;

- острые инфекционные заболевания; острые и хронические заболевания почек (пиелонефрит, гломерулонефрит);

- дифференцированные дисплазии соединительной ткани;

- анемии;

- гепатиты, цирроз печени, панкреатиты, язва желудка и двенадцатиперстной кишки;

- профессиональные занятия спортом;

- переломы костей ног и операции на нижних конечностях;

- травмы позвоночника и головного мозга;

- органические заболевания ЦНС и спинного мозга.

Наличие критериев включения и отсутствие критериев исключения из исследования подтверждены результатами медицинского обследования в госпитале ФКУЗ «МСЧ МВД России по Пермскому краю» (главный врач — М.Г. Нечаева).

Участники контрольной группы обследованы во время ежегодного диспансерного осмотра.

В тестовой группе у 7 пациентов АГ была установлена впервые, 53 пациента поступили в стационар с неконтролируемой гипертензией. Стаж заболевания составил 6 (3–8) лет, 18 (29,5%) больных тестовой группы сообщили о постоянном приеме гипотензивных препаратов. Характеристика участников обеих групп представлена в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика тестовой и контрольной групп, Me (Q1–Q3)

* P < 0,001.

АГ диагностировали при САД 140 мм рт. ст. и выше и/или ДАД 90 мм рт. ст. и выше; нормальным считали САД 120–129 мм рт. ст. и/или ДАД 80–84 мм рт. ст. [7].

Нами были исследованы структура и функция глубоких вен нижних конечностей. Ангиосканирование вен нижних конечностей выполняли с помощью цветного ультразвукового сканера iU22 xMatrix (Phillips, США) и линейного датчика 3–9 МГц. Изучали симметричные глубокие вены: общую бедренную (ОБВ), заднюю большеберцовую (ЗББВ), мышечные (суральные) вены голени (МСВ) и перфорантные вены голени Коккета (ПВК). Оценивали качественные параметры венозного кровообращения: факт локации вены, частоту отсутствия усиления скорости кровотока при пробе с дистальной компрессией, наличие ретроградного кровотока при пробе с проксимальной компрессией [8, 9].

Регистрировали наличие рефлюксов (ретроградного кровотока) при пробе Вальсальвы любой продолжительности и частоту рефлюксов продолжительностью более 0,5 с, частоту встречаемости тромботических масс, неравномерного расширения и извитости вены [9–11].

Исследовали также количественные параметры: диаметр и площадь просвета вены; толщину венозной стенки; пиковую скорость венозного кровотока; продолжительность и скорость ретроградного рефлюкса [12].

УЗИ сосудов выполняли на 2-й день госпитализации, утром, до приема пищи и лекарств, в покое, в положении лежа.

Тип исследования — поперечный, нерандомизированный. Дизайн, протокол исследования и информированные согласия пациентов на участие были утверждены Этическим комитетом Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера (протокол № 6 от 28 июня 2017 г.). Все добровольцы дали письменное согласие на обследование. Период исследования: сентябрь 2017 г. — май 2018 г.

Статистический анализ выполнен в программе Statistica 6.1 с помощью методов непараметрической статистики, так как анализ основных изучаемых показателей на нормальность распределения с помощью критерия H. Lilliefors выявил их асимметрию (р < 0,05). Результаты описательной статистики представлены как медиана (Ме) со значениями первого (Q1) и третьего (Q3) квартилей. Сравнение вариационных рядов двух независимых групп выполняли с применением критерия Манна — Уитни (U-test), сравнение долей — с помощью критерия χ2. Различия статистически значимыми считали при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

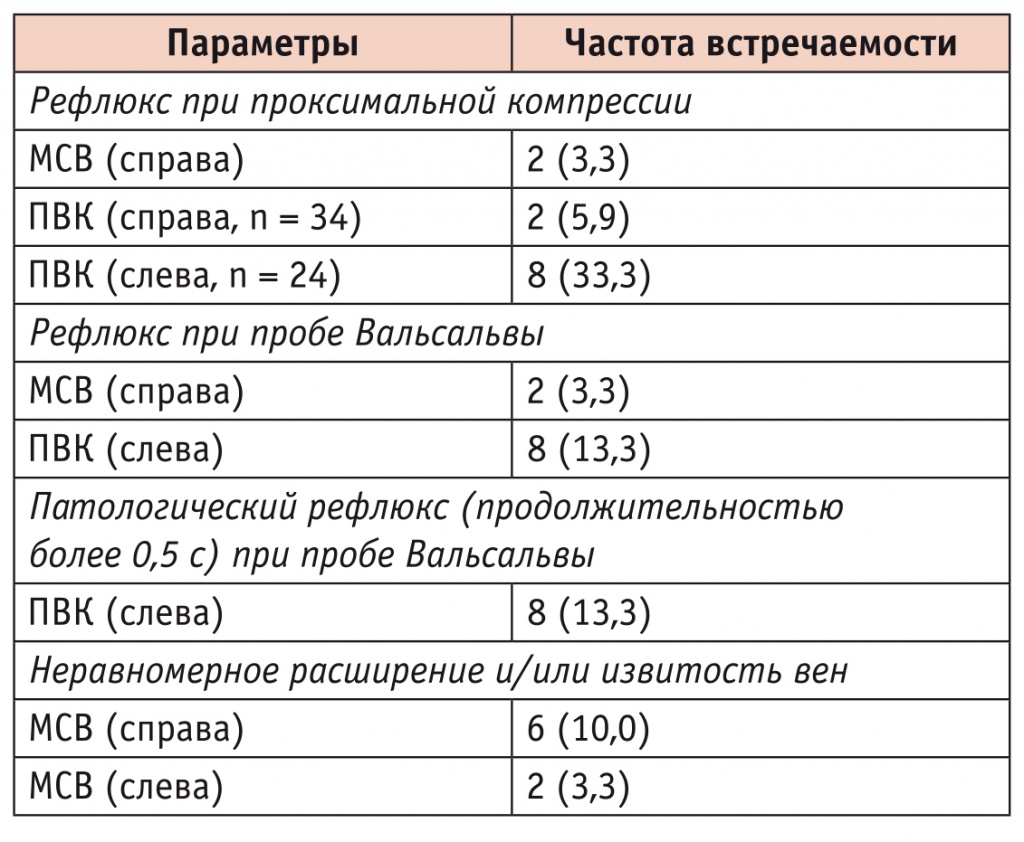

Нами получена 100% локация всех изучаемых вен, кроме ПВК, которые удалось в тестовой группе лоцировать справа у 34 пациентов, слева — у 24 (в контрольной — справа и слева у 4 участников). Результаты исследования показали, что у пациентов с АГ чаще диагностируются признаки венозной недостаточности и варикозного поражения вен (в ПВК слева частота рефлюксов при проксимальной компрессии была значимо выше, чем в контрольной группе, p = 0,016). Распространенность нарушений венозного кровотока представлена в таблице 2. В контрольной группе аналогичные признаки не зафиксированы.

Таблица 2

Частота нарушений венозного кровотока нижних конечностей у пациентов с артериальной гипертензией (n = 60), n (%)

Примечание. Здесь и в таблице 3: МСВ — мышечные (суральные) вены голени, ПВК — перфорантные вены голени Коккета.

В обеих группах не было случаев отсутствия усиления скорости кровотока при дистальной компрессии (указывающих на окклюзию кровотока), не выявлены тромботические массы в изучаемых венах и признаки посттромботического поражения вен.

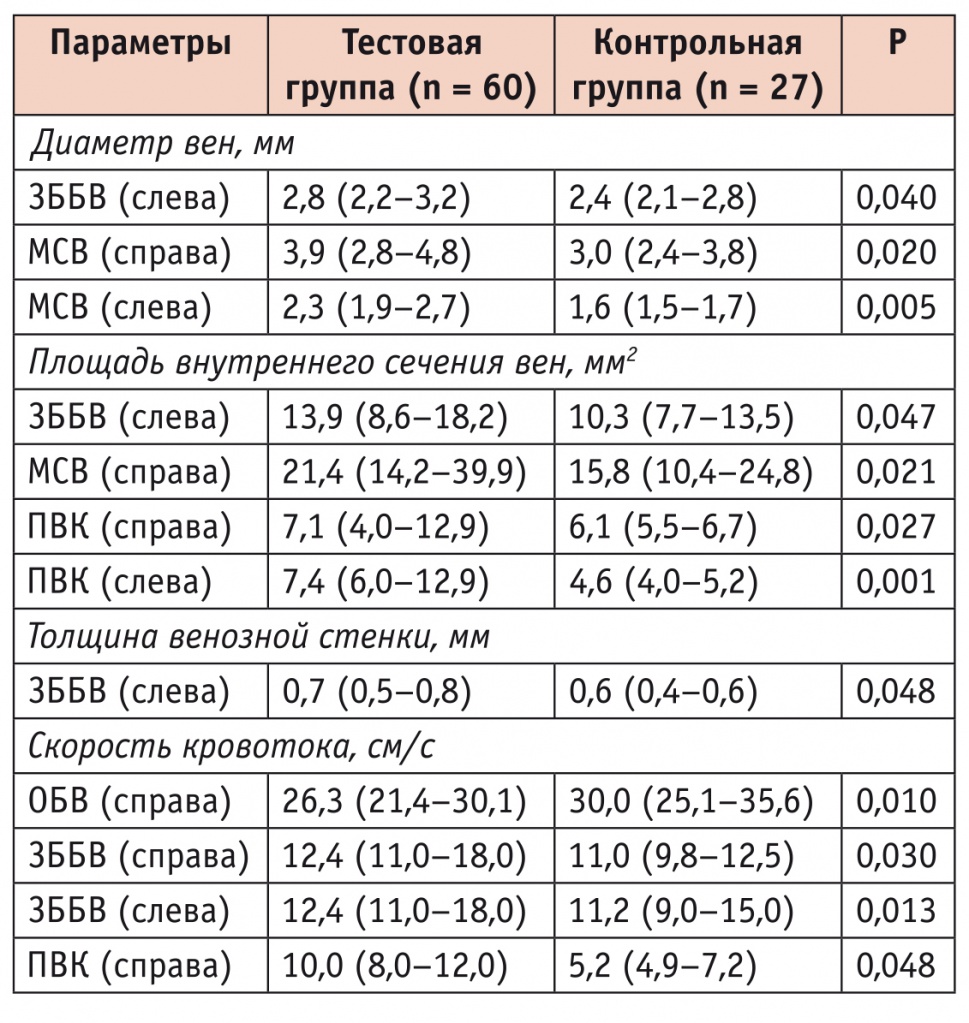

При изучении структурно-функциональных параметров вен установлено, что в тестовой группе были больше диаметры ЗББВ и МСВ, площадь внутреннего сечения ЗББВ, МСВ и ПВК, увеличена толщина стенки на уровне ЗББВ по сравнению с таковыми у участников контрольной группы. В тестовой группе диагностирован рост скорости кровотока в ЗББВ и ПВК при сравнении с параметрами контрольной группы, а его снижение — только в ОБВ (табл. 3).

Таблица 3

Результаты сравнительного анализа структурно-функциональных параметров венозного кровотока нижних конечностей в тестовой и контрольной группах, Me (Q1–Q3)

Примечание: ОБВ — общая бедренная вена, ЗББВ — задняя большеберцовая вена.

В тестовой группе продолжительность и скорость венозных рефлюксов при пробе Вальсальвы в некоторых сосудах не удалось измерить по причине их малочисленности и невозможности статической обработки. В контрольной группе не были зарегистрированы случаи варикоза и венозных рефлюксов.

ОБСУЖДЕНИЕ

Несмотря на отсутствие статистической значимости преобладания большинства случаев рефлюксов и варикоза в тестовой группе за счет малой численности наблюдений (кроме ПВК), мы не можем их игнорировать, так как они являются диагностическими признаками ХЗВ. Их частота среди пациентов с АГ оказалась очень высокой: рефлюксы фиксировали у 3,3–33,3%, варикозное поражение — у 3,3–10,0%.

У пациентов с АГ в большинстве вен удалось зафиксировать ускоренный кровоток, но в основном глубоком венозном русле — ОБВ — скорость его оказалась сниженной, что стало важным аргументом, доказывающим наличие хронической венозной недостаточности у мужчин с АГ [11]. Дополнительным аргументом мы считаем выявленные многочисленные рефлюксы в МСВ и ПВК как при проксимальной компрессии, так и при пробе Вальсальвы. Не исключаем, что рефлюксы в данном случаев обусловлены относительной несостоятельностью клапанов за счет расширения просвета вен в МСВ, ПВК и ЗББВ [4, 11, 12].

Нами обнаружено также утолщение стенки ЗББВ, что некоторые исследователи связывают с варикозом, посттромботическим поражением вен или флебитом [13]. Прямых доказательств посттромботического поражения глубоких вен при АГ мы не выявили, хотя этот признак может указывать на вероятность наличия варикоза. Прямые признаки варикозного поражения при АГ мы зафиксировали только в МСВ.

Согласно современной классификации заболеваний вен, все морфологические и функциональные нарушения венозной системы принято объединять в понятие «хронические заболевания вен» [11]. Основными нозологическими формами ХЗВ являются хроническая венозная недостаточность, варикозная болезнь нижних конечностей, посттромботическая болезнь нижних конечностей, ангиодисплазии (флебодисплазии), телеангиэктазии и ретикулярный варикоз, флебопатии.

Ранее было показано, что риск развития ХЗВ связан с уровнем АД [14]. В нашем исследовании АГ у мужчин сочетается со следующими формами ХЗВ — хронической венозной недостаточностью и варикозной болезнью нижних конечностей. Нами диагностированы те формы ХЗВ, которые относятся к сосудистой патологии с неблагоприятным прогнозом для здоровья и жизни пациентов. Вполне вероятно, что у наблюдаемых больных наличие АГ способствует развитию ХЗВ. Однако следует отметить, что и масса тела пациентов тестовой группы была на 19 кг больше, чем участников контрольной, а это тоже можно считать дополнительным фактором риска развития ХЗВ [12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Очень важно осознавать, что независимо от причины хронических заболеваний вен (ХЗВ) при стратификации риска и лечении АГ у мужчин с ХЗВ необходимо учитывать характер венозных нарушений в нижних конечностях [2]. Нет сомнений, что сочетанная патология артериального и венозного кровотока, особенно с возрастом, имеет самые неблагоприятные прогностические последствия в виде возникновения хронической сердечно-сосудистой недостаточности, тромбозов и нарушения микроциркуляции органов и систем [15].