По данным ВОЗ, в настоящее время в мире насчитывается более 1,6 млрд человек с избыточным весом, и приблизительно треть из них страдают ожирением [2]. С конца XX века удвоилось количество людей с этой патологией [3]. По данным исследований, проведенных в Российской Федерации, в настоящее время примерно 30% трудоспособного населения нашей страны имеют избыточную массу тела и около 25% — ожирение [4]. Согласно критериям ВОЗ, различают следующие степени ожирения: нормальная масса тела — ИМТ 18,5–24,9 кг/м2; избыточная масса тела — ИМТ 25,0–29,9 кг/м2; ожирение 1й степени — ИМТ 30,0–34,9 кг/м2; ожирение 2й степени — ИМТ 35,0–39,9 кг/м2; ожирение 3й степени — ИМТ 40,0 кг/м2 и более [5].

Ожирение влияет практически на все органы и системы, прежде всего на сердечнососудистую, дыхательную и опорнодвигательную, являясь одним из факторов, ухудшающих качество жизни [6, 7]. В последние годы большое внимание уделяется развитию сердечной недостаточности (СН) у больных ожирением как ведущего фактора их преждевременной смерти [8, 9]. Большое число исследований доказывает, что ожирение напрямую связано со структурными и функциональными нарушениями в миокарде [10]. У подавляющего большинства пациентов с ожирением развивается СН с сохраненной фракцией выброса (СНсФВ) по механизму формирования выраженной диастолической дисфункции ЛЖ [11–13].

Диастолическая сердечная недостаточность (ДСН), или СНсФВ, — это СН с нормальной или незначительно сниженной сократительной функцией ЛЖ, но с выраженным нарушением его диастолического расслабления и наполнения, которая сопровождается ростом конечнодиастолического давления в желудочке, застоем крови в малом круге кровообращения и другими признаками СН.

В ряде работ показано, что возникновение СН у лиц с ожирением приводит к вторичным грубым нарушениям метаболизма и энергетического обмена, которые существенно ухудшают клиническое состояние больных и толерантность к физической нагрузке, что, в свою очередь, способствует прогрессированию как ожирения, так и ХСН [14]. Эти нарушения обусловлены хронической тканевой гипоксией.

Ведущим методом лечения пациентов с ХСН, наряду с оптимальной медикаментозной терапией и диетотерапией, является дозированная аэробная физическая нагрузка под контролем показателей гемодинамики — физическая кардиореабилитация (КР), которая позволяет значимо повысить качество жизни, толерантность к физическим нагрузкам, снизить частоту госпитализаций и смертность [15]. Однако в реальной клинической практике проведение КР у больных ХСН ограничено существенно более низкой переносимостью ими нагрузки, предустановленной в стандартных протоколах. Ситуация не улучшается даже при учете массы тела этих больных.

Вероятно, причина кроется в некорректности использования для данной категории пациентов стандартных формул расчета оптимальной нагрузки, принятых для общего пула кардиологических больных. Это обусловливает необходимость разработки модифицированных протоколов физической КР для лиц с ожирением и ХСН.

Основной целью физической тренировки является достижение так называемого целевого потребления кислорода (VO2) и поддержание интенсивности тренировки именно на уровне целевого VO2. При этом целевое VO2 представляет собой определенный процент от разницы между пиковым VO2 при физической нагрузке и VO2 покоя. Интенсивность нагрузки может быть низкой (при VO2 целевом до 39%), умеренной (VO2 целевое — 40–59%), высокой (VO2 целевое — 60–79%) и очень высокой (VO2 целевое ≥ 80%). Обычно начинают с тренировок низкой интенсивности с постепенным ее ростом по мере увеличения толерантности к физическим нагрузкам.

Стандартная методика расчета оптимальной физической нагрузки (на уровне целевого VO2) основана на измерении пикового VO2 в ходе проведения нагрузочного кардиореспираторного тестирования (НКРТ) и на вычислении VO2 в покое по формуле:

VO2 покоя (мл/кг) = 3,5 (1 МЕТ) × масса тела (кг),

где МЕТ — метаболический эквивалент.

Ранее на ограниченной выборке пациентов нами было показано, что у больных ожирением и ХСН снижен основной обмен [13], поэтому использование расчетных значений VO2 покоя при вычислении оптимальной для КР физической нагрузки некорректно и требует прямых измерений показателя, что и стало предметом нашего исследования.

Цель исследования: разработать систему КР больных ХСН в зависимости от ИМТ.

Материалы и методы

Исследование носило неинтервенционный характер, было одобрено комитетом по этике ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», проводилось в 2013–2017 гг. на базе отделения сердечнососудистой патологии. Все пациенты были информированы о цели и характере исследования.

Обследовали 2618 больных ХСН с различным ИМТ: 139 человек с нормальной массой тела; 271 — с избыточной; 481 — с ожирением 1й степени, 565 — 2й степени, 1162 — 3й степени. Все они имели клинические, лабораторные и эхокардиографические признаки СНсФВ.

Критерии включения в исследование:

- ИМТ более 18,5 кг/м2;

- содержание Nконцевого предшественника мозгового натрийуретического пептида более 400 пг/мл;

- наличие клинических признаков ДСН II–III функционального класса по классификации NYHA (1964) — одышка при физической нагрузке, результаты теста с 6минутной ходьбой менее 550 м, ортопноэ или сухой кашель в горизонтальном положении тела или застойные влажные хрипы в нижних отделах легких;

- сохраненная систолическая функция ЛЖ по данным ЭхоКГ (фракция выброса ЛЖ более 45%, фракция укорочения — 20–35%, индекс конечного диастолического объема ЛЖ меньше 102 мл/м2);

- признаки диастолической дисфункции ЛЖ по I типу (отношение пиков Е/А менее 1,0, время изоволюмического сокращения (ВИВР) ЛЖ более 100 мс, время замедления раннего диастолического наполнения (ВЗЕ) более 200 мс) или по II типу (Е/А более 1,6, ВИВР ЛЖ менее 80 мс, ВЗЕ менее 150 мс).

- наличие ИБС в анамнезе;

- анемия;

- лихорадка;

- обострение хронического заболевания;

- хроническая почечная недостаточность;

- острая и/или декомпенсированная хроническая сердечнососудистая патология.

Непрямую респираторную калориметрию в покое и при НКРТ проводили с использованием метаболографа Quark RMR Cart (COSMED, Италия) в комплексе с тредмилом.

Статистическая обработка результатов производилась с помощью программы Statistica 10.0. При анализе основных характеристик пациентов использовали параметрические критерии, данные представляли как среднее (М) ± ошибка среднего (SD). Сравнение количественных показателей между группами проводили при помощи tкритерия Стьюдента, статистически значимыми считали различия при p < 0,05.

Результаты

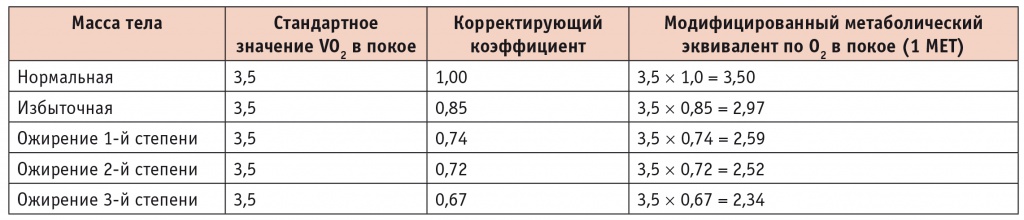

Показатели основного обмена участников представлены в таблице 1. Было установлено, что фактические средние значения VO2 покоя у лиц с нормальной массой тела сопоставимы с расчетными значениями (р = 0,77), однако по мере увеличения ИМТ выявляются различия в показателях. Так, уровень фактически измеренного VO2 покоя в группе больных с избыточной массой тела был ниже расчетного значения на 14,9% у пациентов с ожирением 1й степени — на 25,4%, 2й степени — на 28,3%, 3й степени — на 32,5% (для всех случаев р = 0,00001).

Таблица 1

Показатели потребления кислорода (VO2) в покое у больных хронической сердечной недостаточностью с различной массой тела, определенные с помощью непрямой респираторной калориметрии и расчетного метода

На основании представленных данных были вычислены дифференцированные поправочные коэффициенты для расчета VO2покоя для каждой степени ожирения — VO2ф/VO2р (см. табл. 1).

Таблица 2

Дифференцированные формулы расчета потребления кислорода (VO2) в покое в зависимости от массы тела

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что стандартное значение МЕТ — VO2на единицу массы тела, которое принято считать равным 3,5 мл/мин/кг, для больных с избыточной массой тела либо ожирением и ХСН использовать некорректно. Стандартное значение может применяться в расчетах только у больных ХСН, имеющих нормальную массу тела.

На основании полученных данных были рассчитаны скорректированные показатели VO2 в покое на 1 кг массы тела (МЕТ по кислороду) с учетом выявленных коэффициентов (табл. 2). Для пациентов с нормальной массой тела за 1 МЕТ необходимо принимать значение 3,5; для больных с избыточной — 2,97; для лиц с ожирением 1й степени — 2,59; 2й степени — 2,52; 3й степени – 2,34 мл/мин/кг.

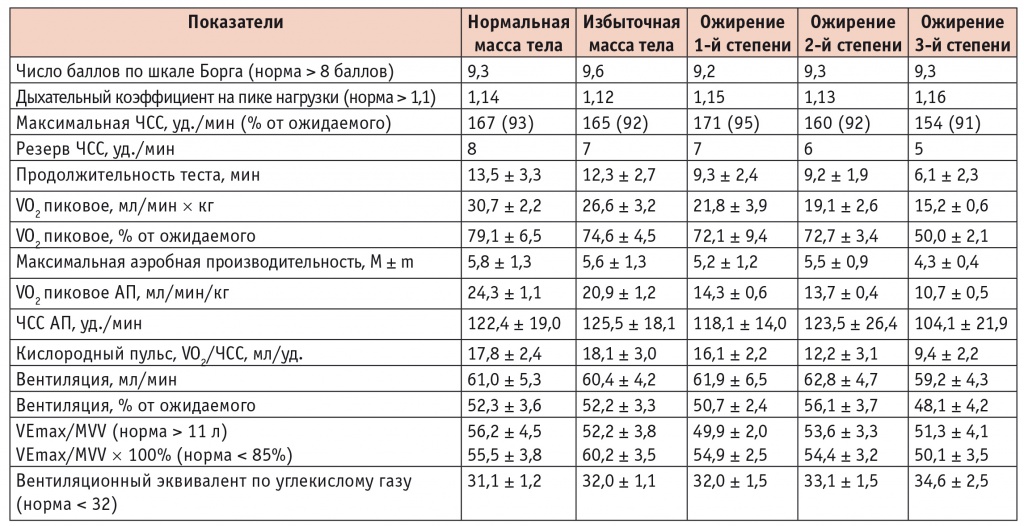

Результаты НКРТ представлены в таблице 3. В анализ включали тесты, соответствующие требуемым критериям информативности: степень утомления больных по модифицированной шкале Борга более 9 баллов (максимально до 10), дыхательный коэффициент на пике нагрузки более 1,1; резерв ЧСС не более 6–8% от ожидаемого.

Таблица 3

Показатели нагрузочного кардиореспираторного тестирования больных хронической сердечной недостаточностью с различной массой тела

Примечание: VEmax/MVV — вентиляторный резерв, или соотношение максимальной вентиляции, достигнутой при нагрузочной пробе, и максимальной произвольной вентиляции; VO2— потребление кислорода; АП — анаэробный порог; ЧСС — частота сердечных сокращений.

У всех больных было выявлено снижение толерантности к физической нагрузке: у пациентов с нормальной или избыточной массой тела и ожирением 1й и 2й степени показатель пикового VO2колебался в пределах от 79,1 ± 6,5% до 72,1 ± 9,4% (умеренное снижение), а у больных с ожирением 3й степени составил 50 ± 2,1% (выраженное снижение). Максимальная аэробная производительность у участников с ожирением 3й степени также была снижена выраженно, тогда как у остальных — умеренно.

Оценка насосной функции сердца по кислородному пульсу выявила ее уменьшение только у больных с ожирением 3й степени — кислородный пульс был равен 9,4 ± 2,2 мл/уд., у пациентов остальных групп отмечалась лишь тенденция к уменьшению показателя. Это отражает преобладание диастолической формы СН над систолической у больных с ожирением.

VO2 на уровне анаэробного порога, которое отражает метаболическую эффективность организма при физической нагрузке, во всех группах было в пределах нормальных значений (> 40%) и составило у участников с нормальной массой тела 79%, с избыточной — 78,8%; с ожирением 1й степени — 65,4%; 2й степени — 72,2%; 3й степени — 71,0% от пикового.

Показатели вентиляции у больных были также в пределах нормы. При этом альвеолярный газообмен у лиц с избыточной массой тела и ожирением оказался повышен, что, вероятно, связано с наличием венозной легочной гипертензии у большинства этих пациентов и нарушением вентиляционноперфузионного соотношения.

Представленные данные свидетельствуют о том, что развитие ХСН у больных ожирением приводит к незначительному нарушению насосной функции сердца. Однако этого оказывается достаточно для того, чтобы у пациентов нарушилась альвеолярная вентиляция, снизилась аэробная мощность мышц, что приводит к значимому уменьшению толерантности к физическим нагрузкам. Это, в свою очередь, может ограничивать физическую активность больных и способствовать прогрессированию ожирения.

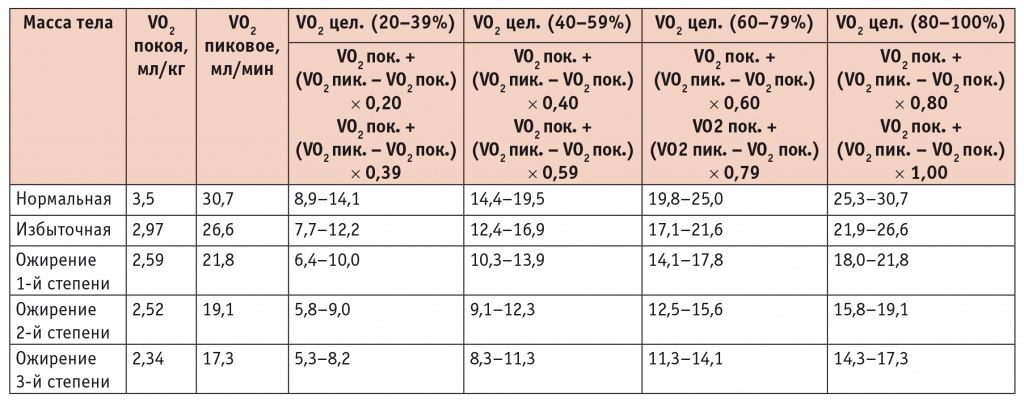

Полученные результаты исследования VO2 в покое и пикового VO2 при физической нагрузке позволили вычислить дифференцированные показатели целевого VO2 для больных ХСН в зависимости от ИМТ, которые представлены в таблице 4.

Таблица 4

Расчет дифференцированных показателей целевого потребления кислорода (VO2)для проведения физической тренировки при реабилитации больных хронической сердечной недостаточностью с различной массой тела

Примечание: VO2 цел. (20–39%) — целевое потребление кислорода для тренировки низкой интенсивности, VO2 цел. (40–59%) — умеренной интенсивности, VO2 цел. (60–79%) — высокой интенсивности, VO2 цел. (80–100%) — очень высокой интенсивности.

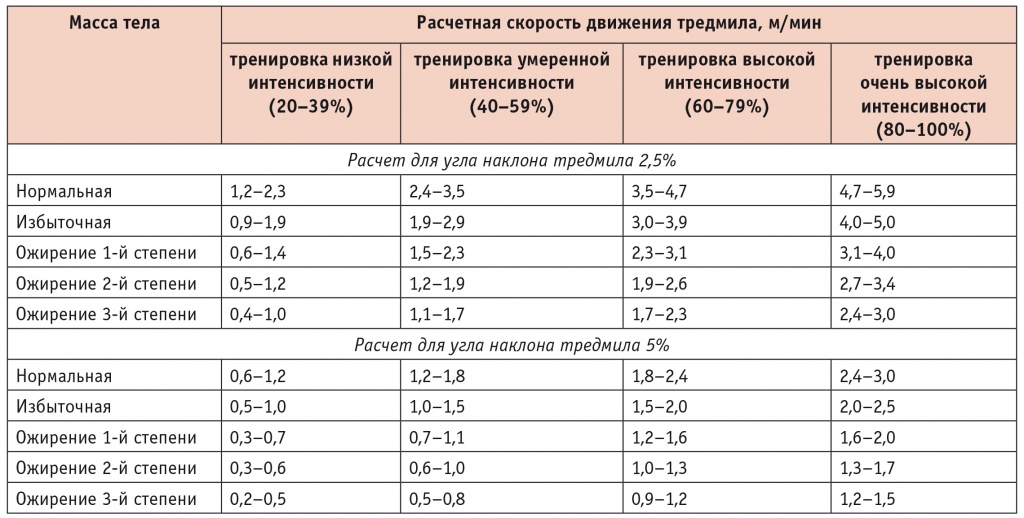

Представленные данные легли в основу расчета дифференцированных показателей (установок скорости и угла наклона) тредмила для проведения КР, которые приведены в таблице 5. Использовалась стандартная формула расчета нагрузки:

VO2 цел. = 0,1 × скорость + 1,8 × скорость × угол наклона + 3,5,

где скорость выражалась в м/мин, угол наклона — в процентах.

Угол наклона принимался равным 2,5% или 5% — наиболее физиологичный угол наклона при выполнении тренировочной нагрузки для больных ожирением.

Таблица 5

Расчет дифференцированных установок тредмила для проведения физической тренировки при реабилитации больных хронической сердечной недостаточностью с различной массой тела

При расчете тренировочной нагрузки была использована методика, основанная на практических рекомендациях American College of Sport Medicine (2001), согласно которым целевое VO2 не должно превышать 50–60% от пикового. Учитывались показатели пикового VO2 и анаэробного порога с целью обеспечения аэробного характера физических тренировок — тренировочная нагрузка не превышала таковую при анаэробном пороге. В том случае, когда рассчитанная нагрузка превышала ишемический порог, в качестве ограничения использовали ЧСС, составляющую 75% от ЧСС ишемического порога.

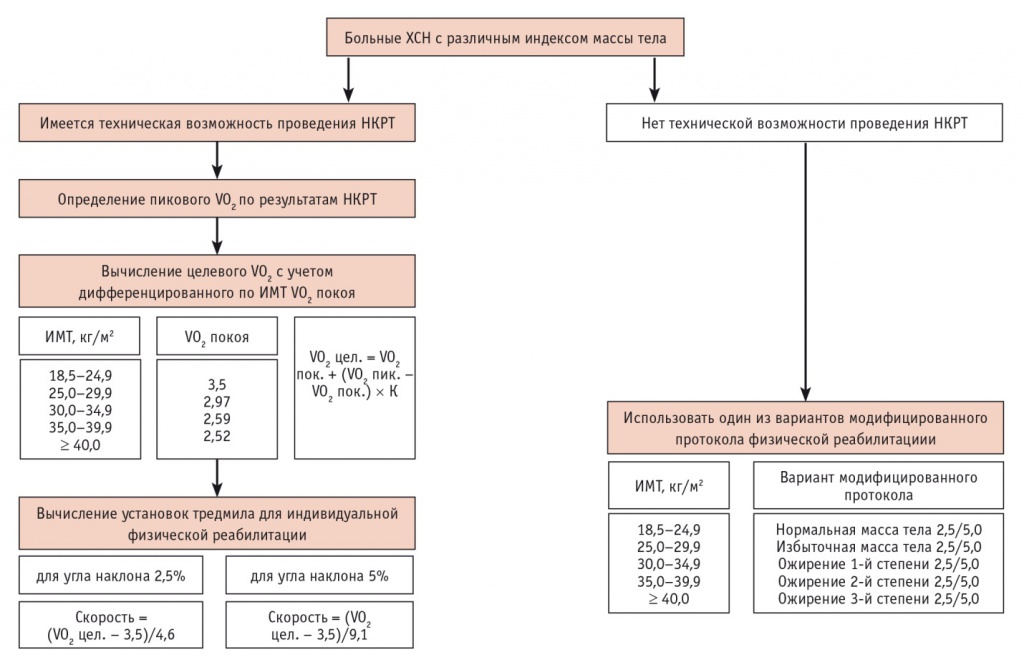

На рисунке представлен алгоритм проведения дифференцированной физической КР для больных ожирением и ХСН.

Рис. Алгоритм физической кардиореабилитации больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН) с различным индексом массы тела (ИМТ).

Примечание: VO2 — потребление кислорода; К — коэффициент, который определяется в зависимости от выбранной интенсивности нагрузки; НКРТ — нагрузочное кардиореспираторное тестирование

Заключение

На основании результатов настоящего исследования сформулированы следующие выводы. Больные ХСН имеют более низкие показатели потребления кислорода в покое (VO2) по сравнению с общепопуляционными расчетными значениями. Стандартное значение метаболического эквивалента по кислороду, равное 3,5 мл/мин/кг, не соответствует объективным показателям пациентов с ХСН, измеренным методом непрямой респираторной калориметрии.

Результаты нагрузочного кардиореспираторного тестирования свидетельствуют о снижении толерантности к физической нагрузке у всех больных ХСН, что подтверждается уменьшением показателей пикового VO2 и аэробной производительности. В основе снижения толерантности к физической нагрузке лежат нарушение альвеолярной вентиляции и уменьшение аэробной мощности мышц.

В результате проведенного исследования предложены модифицированные варианты протоколов и алгоритм дифференцированной физической реабилитации больных ХСН.