АКТУАЛЬНОСТЬ

Инсульт — преобладающая причина инвалидизации населения во всем мире. В Российской Федерации проживают свыше 1 млн человек, перенесших инсульт, к труду возвращается только каждый четвертый больной. Разработка новых и усовершенствование старых методов реабилитации пациентов, перенесших инсульт, — одна из важнейших задач[1]. Методом дополнительной реабилитации пациентов после острой мозговой катастрофы может быть транскраниальная микрополяризация (ТКМП) постоянным током.

ТКМП — это неинвазивный метод, используемый для модуляции возбудимости коры путем воздействия постоянным током малой силы на головной мозг[2]. ТКМП хорошо переносится больными, имеет низкий риск развития побочных явлений, является недорогим и простым в использовании физиотерапевтическим методом[3, 4]. Эффективность ТКМП у пациентов после инсульта остается до конца не изученной, хотя есть большое количество работ, в том числе рандомизированных клинических исследований, метаанализов и систематических обзоров на эту тему. Многие исследования ТКМП кажутся многообещающими, однако неоднородность популяций, результатов, параметров стимуляции и наложения электродов ТКМП и сопутствующей терапии требуют дальнейших исследований[5–12]

Дизайн — проспективное исследование.

Цель исследования: оценить эффективность ТКМП в комплексе реабилитационных мероприятий у пациентов с сочетанием двигательных и речевых нарушений в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

На базе неврологического отделения клиники ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» обследовано 77 пациентов в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта в возрасте 35–75 лет (медиана возраста пациентов составила 59,50 [54,00; 65,00] года), из них 32 женщины (41,6%) и 45 мужчин (58,4%).

Критерий включения в исследование: наличие сочетания речевых (афазия или дизартрия) и двигательных нарушений (центральный гемипарез) в раннем восстановительном периоде ишемического инсульта (28 сут – 6 мес).

Критерии исключения из исследования:

-

церебральное поражение несосудистой этиологии;

-

геморрагический характер инсульта;

-

повторный инсульт;

-

инфекционные и неопластические процессы в организме;

-

воспаление в зоне установления электродов аппарата;

-

индивидуальная непереносимость электрического тока;

-

наличие инородных тел в черепе;

-

деменция.

Всем больным проводилась реабилитация согласно стандартам оказания специализированной медицинской помощи при инфаркте мозга1. Пациенты случайным образом были разделены на 3 группы. В 1-й группе (n = 23; 29,9%) дополнительно использовалась ТКМП на речевые зоны, во 2-й (n = 21; 27,3%) — на двигательные зоны, в 3-й (n = 33; 42,8%) — ТКМП не использовалась. Пациентам 1-й группы электроды накладывали по схеме: первые 3 процедуры анод накладывался на переднелобную проекцию, катод — на сосцевидный отросток одноименного полушария; вторые три процедуры анод устанавливался на переднелобную проекцию, катод — на заднелобную проекцию одноименного полушария; последующие 4–5 процедур анод накладывался на передневисочную проекцию, катод — на задневисочную проекцию одноименного полушария. При проведении ТКМП пациентам 2-й группы использовалась схема, при которой анод располагался на переднелобной проекции, катод — на сосцевидный отросток одноименного полушария.

ТКМП проводили с помощью аппарата «Эльфор-проф» («Невотон»). Сила тока — 200–400 мкА, 10–11 процедур по 20–30 мин.

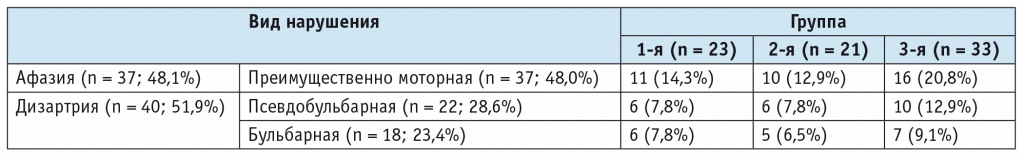

Структура речевых нарушений, наблюдавшихся у пациентов, представлена в таблице 1.

Таблица 1

Распределение пациентов по виду речевых нарушений в группах исследования, n (%)

Всем пациентам перед началом курса реабилитации и после его завершения проводилось клинико-функциональное обследование для оценки когнитивных функций (Монреальская шкала когнитивной оценки), степени тревоги и депрессии (Госпитальная шкала тревоги и депрессии), речевых нарушений (Шкала Вассермана и Тест оценки дизартрии), мотивации больных (Шкала восстановления локуса-контроля), двигательных функций (Шкала комитета медицинских исследований), двигательных возможностей (Тест Френчай). Всех больных при поступлении в клинику осматривал психолог.

Статистическую обработку данных проводили с помощью программы Statistica 10.0. Нормальность распределения количественных признаков проверяли по критерию Шапиро — Уилка. Полученные данные имели ненормальное распределение в группах исследования. Для установления статистической значимости различий между показателями в группах изучения использовали непараметрические методы с расчётом критерия Вилкоксона и Манна — Уитни. Сравнение частот исследуемого признака в разных подгруппах исследования производили с применением критерия χ2 Пирсона. Результаты считали достоверными при p < 0,05. Результаты представлены в виде медианы (Me) и межквартильного размаха.

РЕЗУЛЬТАТЫ

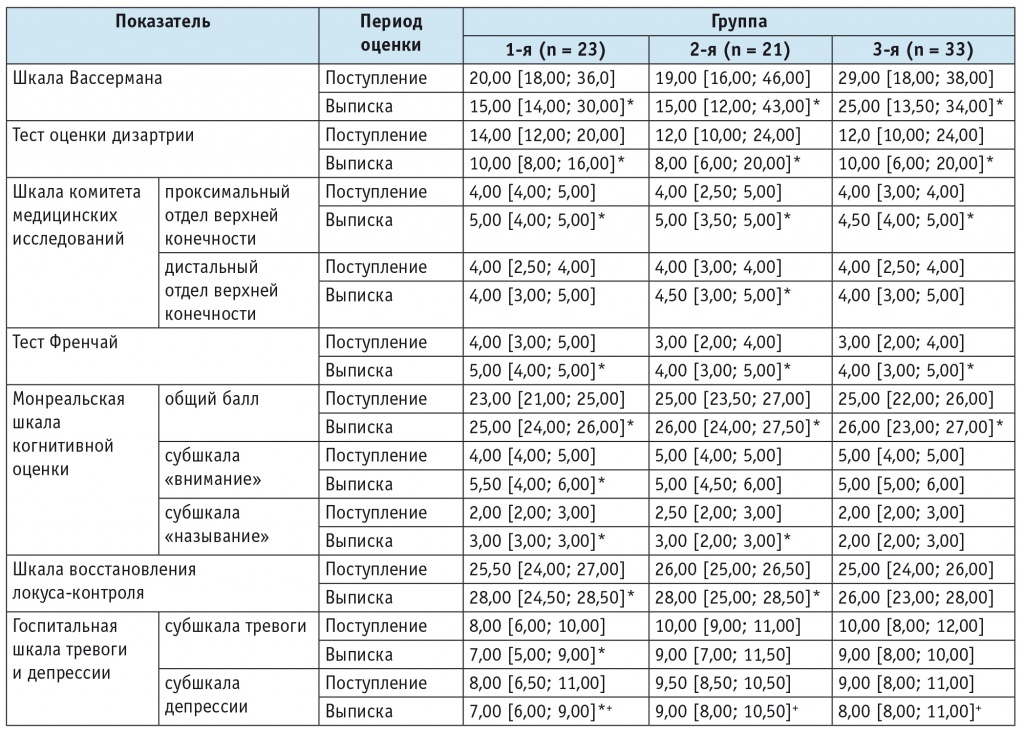

Различия между группами по степени выраженности двигательных, когнитивных, в том числе речевых, нарушений в начале исследования носили статистически незначимый характер по критерию Манна — Уитни, что указывает на сопоставимость групп изучения по тяжести двигательных и речевых нарушений. При оценке полученных данных выявлено снижение выраженности речевых нарушений по Шкале Вассермана и Тесту оценки дизартрии у пациентов во всех группах исследования (табл. 2).

Таблица 2

Динамика клинических показателей в группах исследования, баллы

* Отличие от данных при поступлении статистически значимо (p < 0,05); + — различия между группами статистически значимы (p < 0,05).

Сила мышц дистальных отделов парализованной верхней конечности (по Шкале Комитета медицинских исследований) возросла у больных 2-й группы (p < 0,05), а у больных 1-й и 3-й группы отмечалась тенденция к улучшению (p > 0,05) (см. табл. 2). Сила мышц в проксимальном отделе руки статистически значимо нарастала во всех группах исследования. При оценке ограничения двигательных возможностей по тесту Френчай показатели в ходе реабилитации улучшились во всех группах исследования.

У больных во всех группах отмечалось улучшение когнитивных показателей по Монреальской шкале когнитивной оценки, однако по субшкале «внимание» наблюдалось значимое повышение показателя у пациентов 1-й группы, а «называние» — 1-й и 2-й (см. табл. 2). Показатели Шкалы восстановления локуса контроля, отражающие мотивацию пациентов, у больных 1-й группы возросли (p < 0,05), а во 2-й и 3-й — имели только тенденцию к увеличению. Уровни тревоги и депрессии в ходе реабилитации достоверно значимо снижались в 1-й группе исследования. Также было отмечено, что между показателями депрессии по Госпитальной шкале тревоги и депрессии 1-й и 2-й, а также 1-й и 3-й групп исследования после реабилитации имелись статистически значимые различия по критерию Манна — Уитни (см. табл. 2).

При проведении корреляционного анализа выявлена взаимосвязь между фактом применения ТКМП и степенью улучшения речевых показателей по Шкале Вассермана в ходе реабилитации (χ2 Пирсона = 8,384; р = 0,009), а также степенью снижения выраженности пареза в дистальных отделах руки по Шкале комитета медицинских исследований (χ2 Пирсона = 5,915; р = 0,015).

ОБСУЖДЕНИЕ

ТКМП предусматривает воздействие постоянным током малой силы на определенные зоны головного мозга. В основе данного метода лежит способность постоянного тока при прохождении через структуры головного мозга вызывать поляризацию клеточных мембран[13]. Электрический ток, проходя через скальп, череп и спинномозговую жидкость, частично шунтируется и воздействует на головной мозг, изменяя мембранные потенциалы покоящихся нейронов, увеличивая вероятность деполяризации или гиперполяризации без индукции потенциалов действия[2]. Направленность поляризации зависит от ориентации аксонов/дендритов в электрическом поле. Также ТКМП оказывает положительное влияние на нейропластичность нейронов не только в зоне ишемической полутени, но и в зоне, противоположной очагу поражения[13–15]. Поэтому ТКМП рассматривается как потенциальный способ для коррекции нарушений у пациентов, перенесших ишемический инсульт.

При оценке результатов собственных исследований мы выявили улучшение речевых показателей как в группах с применением ТКМП на речевые и двигательные зоны, так и в группе без применения метода. Это может быть связано с эффективностью логопедических методов коррекции и их ведущей роли в реабилитации пациентов с нарушениями речи. В то же время наличие взаимосвязи между фактом применения ТКМП и степенью улучшения речевых показателей также позволяет рассматривать микрополяризацию как эффективный метод коррекции речевых нарушений в дополнении к стандартным методикам. Отсутствие достоверно значимых различий в группах исследования после реабилитации может быть также связано с неправильным выбором параметров стимуляции и зоны наложения электродов. В работах зарубежных авторов также прослеживается двойственность результатов в зависимости от зоны наложения электродов, параметров стимуляции. Например, в исследовании E. Guillouët с соавт. показано отсутствие значимых различий между применением двусторонней ТКМП и ложной стимуляции головного мозга у пациентов с моторной афазией[16]. В других исследованиях были отмечены достоверные изменения речевых показателей у пациентов с моторной афазией и дизартрией после перенесенного ишемического инсульта как при применении анодной стимуляции, так и при двустороннем воздействии[5–8, 17].

Когнитивные функции по Монреальской шкале когнитивной оценке у пациентов в нашем исследовании достоверно значимо улучшались во всех группах исследования.

Однако такие показатели, как называние, внимание, достоверно значимо увеличивались только в группе с применением ТКМП в комплексе реабилитации. При проведении анодной ТКМП активируется префронтальная кора доминантного полушария, роль которой известна в формировании высших когнитивных функций, в том числе в формировании рабочей памяти и развитии внимания[18]. При более глубоком анализе, использовании более специфичных показателей контроля можно отметить улучшение концентрации внимания, памяти, мышления, поведенческих реакций на фоне применения ТКМП[10, 11, 17].

Тревога и депрессия встречаются до 70% случаев перенесенной острой мозговой катастрофы[1]. В нашем исследовании было отмечено снижение уровней тревоги и депрессии при наложении электродов на речевые зоны. Данные результаты совпадают с данными, полученными при исследовании влияния ТКМП на уровень депрессии у пациентов с психическими заболеваниями[2, 11]. Влияние ТКМП на эмоциональную сферу может быть связано с опосредованным воздействием на лимбическую систему.

У пациентов в ходе реабилитации отмечалось повышение мотивации на лечение и реабилитацию, что может способствовать улучшению процесса реабилитации в целом[19]. В рандомизированном двойном плацебо-контролируемом исследовании, проведенном в 2021 г., было доказано положительное влияние ТКМП на постинсультную усталость, причем эффекты от стимуляции сохранялись до 1 нед после первой стимуляции[20]. Таким образом, ТКМП может применяться у пациентов для повышения мотивации на лечение и при наличии симптомов астении после перенесенного инсульта, что способно повысить эффективность реабилитации и оказать влияние на восстановление двигательных и речевых нарушений.

Сила мышц у пациентов нарастала в дистальном отделе верхней конечности при наложении электродов на двигательные зоны, что также подтверждается другими исследованиями[12, 21]. Метаанализ S. Halakoo и соавт. показал, что унилатеральная ТКМП более эффективна у пациентов с инсультом, чем двойная ТКМП. Однако двойная ТКМП оказала больший эффект на улучшение двигательного обучения и двигательной активности у здоровых людей[22]. В то же время есть данные об отсутствии эффекта или низком эффекте от применения ТКМП[23, 24].

Можно сделать вывод, что несколько факторов могут повлиять на эффективность ТКМП, включая площадь поверхности электрода, расположение и полярность электродов, продолжительность и частота стимуляции, сила тока, особенности строения головного мозга и применение других методов лечения, в том числе лекарственных препаратов[2]. Кроме параметров стимуляции эффекты ТКМП могут быть связаны с генотипом BDNF, что было показано в исследовании J. Fridrikssona и соавт.[16]. Так, у людей с типичным генотипом BDNF и афазией после перенесенного инсульта при прохождении курса логопедических занятий с ТКМП достоверно значимо повышались показатели называния предметов в отличие от пациентов — носителей Met-аллеля, также получающих ТКМП с логопедическими занятиями.

В настоящее время в нашей стране используются стандартные схемы, предложенные А.М. Шелякиным и соавт., при которых электроды накладываются униполярно[9]. В зарубежных источниках можно встретить 3 основных параметра стимуляции:

1. Анодная стимуляция: анодный электрод (+) обычно размещают над пораженной областью мозга, а референтный электрод — над контралатеральной орбитой. Это приводит к подпороговой деполяризации, что способствует возбуждению нейронов.

2. Катодная стимуляция: катод (–) обычно размещают над неповрежденной областью мозга, а референтный электрод — над контралатеральной орбитой, что приводит к подпороговой поляризации и подавлению нейронной активности.

3. Двойная стимуляция означает одновременное применение анодной и катодной стимуляции[2].

В метаанализе, представленном в 2021 г., авторы попытались систематизировать данные многочисленных исследований и представить рекомендации для выбора схемы и параметра ТКМП на практике[25]. В проведенной работе использовалось стандартное наложение электродов согласно методическим рекомендациям[9, 26]. Предложенные ранее схемы требуют дальнейшего изучения для точного определения наиболее эффективных схем наложения электродов при различных заболеваниях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение ТКМП у пациентов с инсультом, вне зависимости от зоны наложения электродов, улучшает когнитивные функции по называнию предметов, осуществлению речевых функций, что сопровождается возрастанием мотивации больных на реабилитацию и лечение и отражается на повышении качества их жизни. Использование ТКМП на двигательные зоны способствует улучшению моторных функций и повышает двигательные возможности больных инсультом. При наложении электродов на речевые зоны отмечается уменьшение тревоги, депрессии и улучшение внимания.

Поступила: 01.04.2022

Принята к публикации: 12.08.2022

________

1 Приказ Минздрава России от 29.12.2012 № 1740н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при инфаркте мозга».