Значение применения аппаратов с биологической обратной связью (БОС), обеспечивающих не только улучшение возврата биологической информации, но и ее обработку за счет когнитивного тренинга, в реабилитационной медицине трудно переоценить, поскольку оно позволяет реализовать индивидуальный подход к проведению реабилитационных мероприятий у различных категорий пациентов. Тем не менее сами понятия БОС и сопутствующего когнитивного тренинга чаще употребляются в контексте реабилитации состояний, обусловленных поражением ЦНС. Что же касается реабилитации пациентов с синдромом нарушения равновесия периферического генеза, то необходимость и целесообразность применения БОС в сочетании с когнитивным тренингом недостаточно изучены [1-9].

Стабилотренинг с БОС воздействует на:

-

состояние нейропластичности путем обучения и постоянных тренировок (включаются резервы памяти и ранее приобретенного опыта поведения) [10, 11];

-

функциональную реорганизацию корковых полей при выполнении сложного задания [12];

-

пластичность первичных сенсорных зон [13].

Мы полагаем, что стабилотренинг с БОС также обеспечивает пластичность вторичных соматосенсорных зон, модулируемых когнитивными зонами мозга, в условиях сенсорной депривации, а также выработку адаптивного поведения при поддержании равновесия в результате улучшения функции планирования и контроля произвольной деятельности, осуществляемой лобными долями головного мозга.

Прибор для тренировки с БОС состоит из сенсорного экрана и педальной платформы с опорой. Динамическая бипедальная платформа представляет собой высокоточную платформу определения нагрузки, оснащенную тензодатчиками. Она позволяет оценивать и тренировать функции проприоцептивной системы при полной нагрузке в динамике. Кроме того, в процессе стабилотренинга происходит диагностика возможностей пациента адаптироваться в пространстве с учетом взаимодействия трех систем: периферической (механорецепторов), промежуточной (афферентной вестибулярной) и центральной (афферентной зрительной).

В компьютерном стабилотренинге с БОС используют целенаправленные движения, выполняемые в процессе игры. Движения дозируют и повторяют в соответствии с поставленными целями и задачами. Цель достигается путем обучения пациентов перемещению и контролю центра давления (ЦД), в основном с помощью зрительного и/или вестибулярного обратного сигнала [14].

Тренировка включает следующие этапы:

-

получение информации о состоянии функциональных систем, реализующих постуральный контроль;

-

постановка цели (в игре);

-

принятие решения;

-

выработка стратегии достижения цели;

-

повторные контролируемые упражнения при создании положительной мотивации;

-

получение итоговой информации о состоянии функциональных систем (стабилометрической информации) [15].

Целью исследования являлась оценка влияния стабилотренинга с БОС на состояние постуральной функции у пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведено рандомизированное сравнительное проспективное исследование. Все пациенты подписывали информированное согласие на участие в нем. Критерии включения: возраст от 18 до 80 лет; наличие постуральной неустойчивости периферического генеза, объективно подтвержденной при стабилометрическом исследовании; отсутствие снижения когнитивных функций до уровня деменции II-III степени. Критерии исключения: отказ пациента от участия в исследовании; наличие ОНМК, а также черепно-мозговых травм средней и тяжелой степени в анамнезе; постуральные расстройства центрального генеза; общие противопоказания для проведения реабилитационных мероприятий.

Исследование проведено на базе филиала № 3 ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы» в 2015-2018 гг.

В исследовании участвовали 128 больных. В основную группу вошли 104 пациента с постуральной неустойчивостью на фоне заболеваний опорно-двигательного аппарата (артроза коленного или тазобедренного суставов, состояния после эндопротезирования коленного или тазобедренного суставов). Реабилитационные мероприятия включали:

-

медикаментозное лечение;

-

механотерапию в индивидуальном объеме;

-

ЛФК № 10, направленную на восстановление баланса;

-

ручной или аппаратный массаж № 10;

-

стабилотренинг с БОС на аппарате Prokin фирмы TechnoBody (компьютерная игра «Лыжи» № 10) продолжительностью 20 минут ежедневно.

Контрольную группу составили 24 пациента также с ведущим синдромом постуральной неустойчивости периферического генеза. Участники контрольной группы проходили те же реабилитационные мероприятия, что и пациенты основной группы, кроме компьютерного стабилотренинга с БОС. Контроль состояния пациентов проводили по завершении указанного курса реабилитации.

В основной группе было 72 (69,2%) женщины и 32 (30,8%) мужчины, в контрольной группе — 18 (75%) женщин и 6 (25%) мужчин. Средний возраст пациентов основной группы составил 58,31 ± 14,26 года, контрольной группы — 67,08 ± 9,17 года. Статистически значимых различий по возрасту между группами нет (p > 0,05).

Проведены следующие обследования:

-

клинический ортопедический, неврологический осмотр;

-

клиническое нейропсихологическое обследование с качественной и количественной оценкой результатов;

-

оценка по общим и локальным реабилитационным шкалам;

-

контроль динамики выраженности болевого синдрома и мышечной силы;

-

стабилометрическое обследование в динамике;

-

рентгенография/КТ/МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и суставов нижних конечностей;

-

ЭЭГ головного мозга;

-

дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий.

Статистическая обработка данных осуществлялась на персональном компьютере с использованием стандартного пакета SPSS v. 23. Для проверки формы распределения в выборке использовали тест Колмогорова — Смирнова. Для сравнения двух независимых выборок, имеющих данные, подчиняющиеся нормальному распределению, применяли параметрический t-тест. При сравнении двух независимых выборок, имеющих данные, не подчиняющиеся нормальному распределению, использовали непараметрический U-тест по методу Манна — Уитни. Две зависимые выборки сравнивали с помощью непараметрического теста Вилкоксона. Статистически значимыми считали различия при р ≤ 0,05.

В случае параметрического распределения данные представлены как M ± δ, т. е. среднее значение и его стандартное отклонение. При непараметрическом распределении указаны медианы значений в выборке, далее в квадратных скобках представлены 25-й и 75-й процентили.

Пациенты обеих групп до реабилитации в 95% случаев имели степени нарушения функции суставов ФНС-I (I степень — движения ограничены в пределах 30%, амплитуда их ограничений не превышает 20-30°; для коленного сустава амплитуда движений сохраняется в пределах не менее 50° от функционально выгодного положения) и ФНС-II (II степень включает значительное (на 30-60%) ограничение движений во всех плоскостях, объем движений не выше 45-50%, амплитуда движений снижается до 45-20°; при поражениях тазобедренного сустава амплитуда движений в разных направлениях не превышает 50°). Степень ограничения жизнедеятельности по шкале Лекена у участников была выраженной и резко выраженной (суммарный индекс 8-10 и 11-13 соответственно); результаты оценки функции тазобедренного сустава по системе W.H. Harris [16] — как неудовлетворительными, так и удовлетворительными; индекс ходьбы Хаузера — 3-4 [16].

Кроме того, у всех участников до реабилитации степень выраженности болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале — не более 4 баллов; мышечная сила в проксимальных отделах бедра до реабилитации по шкале Комитета медицинских исследований у 95% пациентов — не менее 3 баллов [17]. По шкале Morse Fall у 75% участников основной группы и у 100% контрольной группы установлены высокий риск падений, высокий уровень коморбидности, снижение мобильности и, следовательно, нарушение адаптации в повседневной жизни [18].

РЕЗУЛЬТАТЫ

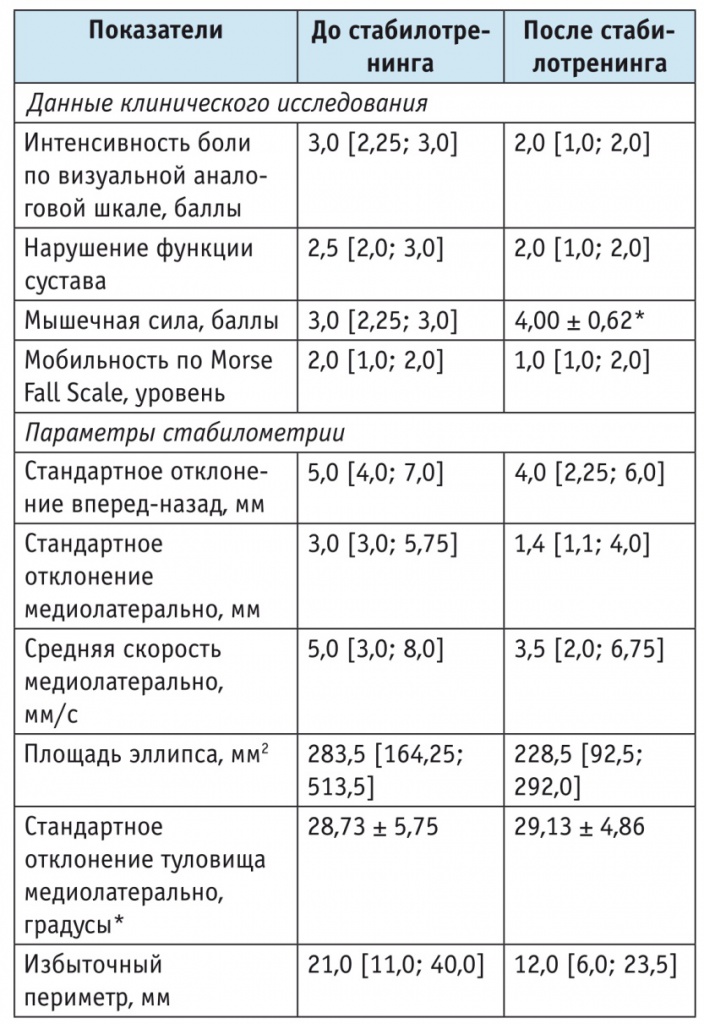

Значимая положительная динамика показателей клинического статуса и стабилометрических параметров на фоне стабилотренинга с БОС наблюдалась у 85% пациентов основной группы (табл.).

Таблица

Динамика постуральной функции у пациентов основной группы на фоне стабилотренинга (представлено только статистически значимое улучшение при p < 0,05), медиана [25-й; 75-й процентили]

* Результаты представлены в форме M ± δ.

Выявлены стабилометрические параметры, улучшение которых в процессе стабилотренинга у пациентов основной группы не было статистически значимым: средняя скорость перемещения ЦД вперед-назад: до стабилотренинга — 9,5 [8,0; 13,0] мм/с, после — 8,0 [5,0; 10,75] мм/с; средние показатели стабильности в основной стойке во фронтальной плоскости за 10 тестовых попыток при проведении стабилометрии: до стабилотренинга — 6,0 [-5,0; 15,0] мм, после — 1,0 [-4,0; 7,0] мм, в сагиттальной плоскости: до стабилотренинга — -14 [-31,0; 0,0] мм, после — -10 [-20; 1,0] мм; стандартное отклонение туловища вперед-назад, выражаемое в градусах и клинически характеризующееся компенсаторным пошатыванием туловища с включением тазобедренной стратегии без необходимости дополнительных движений стопами: до стабилотренинга — 2,06 [1,0; 4,45] градусов, после — 2,12 [1,17; 4,05] градусов; средняя вариация силы давления стопами на опору: до стабилотренинга — 1,3 [0,8; 2,1] кг, после — 1,1 [0,7; 2,05] кг.

Важно отметить, что характеристики движения во фронтальной плоскости по сравнению с сагиттальной на фоне стабилотренинга улучшаются по всем основным параметрам (скоростные характеристики, смещение ЦД в мм). В литературе на сегодняшний день отсутствуют объяснения подобного феномена, однако можно предположить, что преимущественное улучшение движений во фронтальной плоскости обусловлено улучшением согласованности горизонтальных движений глаз и сопряженности окуло-вестибуло-фронтальных связей.

Сравнение средних показателей стабилометрии у пациентов контрольной группы до и после курса реабилитации показало статистически значимое улучшение только по следующим параметрам: стандартное отклонение вперед-назад (до реабилитации — 6,0 [4,25; 8,75] мм, после — 5,0 [4,0; 6,0] мм, р = 0,000), стандартное отклонение медиолатерально (до реабилитации — 4,5 [3,0; 7,0] мм, после — 2,72 [2,2; 6,5] мм, р = 0,000).

По ряду параметров в контрольной группе в отличие от основной выявлено статистически значимое ухудшение (р < 0,05): средняя скорость ЦД вперед-назад (в мм/с), а также медиолатерально (в мм/с), площадь эллипса (в мм2), периметр (в мм), среднее отклонение ЦД по осям Х и Y. При этом клиническое улучшение отмечено у 64% пациентов контрольной группы.

Такую динамику стабилометрических параметров, сопровождавшуюся тем не менее клиническим улучшением, можно объяснить направленностью тренировок ЛФК, ориентированных в первую очередь на нарастание мышечной силы. При проведении компьютерного стабилотренинга с БОС, кроме того, происходит полимодальное воздействие, позволяющее улучшить скорость индивидуальной нейродинамики, упорядочить сенсорный поток и нормализовать работу центрального афферентного компонента регуляции движений.

По сравнению с участниками контрольной группой у пациентов основной группы эффективность реабилитации была выше за счет более эффективного улучшения клинических показателей. При этом в основной группе интенсивность болевого синдрома регрессировала в среднем на 33%, в контрольной — на 15%; в основной группе функция сустава улучшилась на 20%, в контрольной — на 19%, а мобильность — на 50% и 29% соответственно. Мышечная сила в основной группе увеличилась на 33%, в контрольной — на 16%.

У пациентов основной группы стандартное отклонение медиолатерально улучшилось на 53,3%, у пациентов контрольной группы — только на 39,5%. Следовательно, компьютерный стабилотренинг с БОС позволяет проводить коррекцию постуральной неустойчивости эффективнее, чем ЛФК для восстановления баланса, благодаря формированию адекватной и достаточной двигательной стратегии.

ОБСУЖДЕНИЕ

На сегодняшний день известно, что постуральный контроль является результатом биомеханического и рефлекторного взаимодействия всех мышц туловища и конечностей, а также регулирующих влияний ЦНС. Стабильность сустава определяется статической (взаимоотношения суставных поверхностей и капсульно-связочного аппарата) и динамической (работа мышц, участвующих в функционировании сустава в покое и движении) составляющих. Нарушение стабильности сустава приводит к увеличению нагрузки на гиалиновый хрящ, сосудистым изменениям синовиальной оболочки с прогрессирующим развитием воспалительных и дегенеративных изменений. Для правильного функционирования динамической составляющей необходима адекватная импульсация от проприоцепторов, расположенных в основном в суставной капсуле и сухожилиях мышц. При деформирующих артрозах различной этиологии выявляют нарушения проприоцепции, нарастающие по мере прогрессирования заболевания [1].

Любые нарушения нормального двигательного стереотипа, как правило, характеризуются замедлением скорости передвижения. Выделяют несколько этапов компенсации двигательных нарушений. На первом этапе происходит компенсаторная перестройка функции пораженной конечности, здоровая конечность не вовлекается в процесс. Следующий этап сопровождается вовлечением здоровой конечности в компенсаторный процесс: сначала происходит перераспределение нагрузки, и здоровая конечность становится опорной, а пораженная выполняет функцию переноса, затем здоровая конечность «копирует» функцию больной с целью уменьшения функциональной асимметрии [4, 5, 7]. Чем больше степень двигательного дефекта, тем больше в процесс компенсации вовлекаются таз и поясничный отдел позвоночника [19].

Одной из причин постуральной неустойчивости у пациентов с первичным или вторичным вовлечением в патологический процесс позвонково-двигательного сегмента поясничного отдела позвоночника является болевой синдром, который вместе с уменьшением опороспособности нижней конечности ведет к вынужденному снижению весовой нагрузки на стороне поражения. При использовании стабилотренинга улучшается статодинамическая функция, а восстановление постуральной устойчивости происходит по мере уменьшения болевого синдрома и нормализации статической нагрузки на нижние конечности, что согласуется с полученными нами результатами [19]. При исследовании динамических взаимодействий нижних конечностей с опорой установлено, что пациенты с рентгенологически подтвержденными дегенеративными изменениями в позвоночнике имеют хроническую перегрузку в суставах конечностей с развитием воспалительных и инволютивных изменений [6, 20].

Показаны положительные эффекты применения стабилотренинга с БОС при реабилитации пациентов с миофасциальным болевым синдромом пояснично-крестцовой локализации, с анкилозирующим спондилитом, с последствиями несросшихся и неправильно сросшихся переломов нижних конечностей и таза, а также при патологии связочного аппарата коленного сустава и дегенеративно-дистрофических заболеваниях тазобедренного сустава [21-23]. В результате применения данного метода удавалось устранить дисбаланс мышечных групп в области поясничного отдела позвоночника и нижних конечностей [22-24].

Особо следует отметить, что в настоящее время основным способом лечения пациентов с патологией тазобедренного и коленного суставов является тотальное эндопротезирование. В связи с этим данные больные все чаще обращаются к врачам-ортопедам и неврологам в разные сроки после операции в связи с сохраняющимися жалобами на боль в спине и ноге, неустойчивость при ходьбе, нарушение походки. Из-за индивидуальных анатомо-физиологических особенностей оперированной и контралатеральной конечностей, длительного отсутствия опорной функции пораженной конечности, изменений со стороны нервно-мышечного аппарата обеих нижних конечностей такие пациенты нуждаются в своевременной эффективной реабилитации для восстановления постуральной функций [24]. Полное или частичное ее восстановление у больных после эндопротезирования чаще достигается в сроки от 3,5 до 8 месяцев после оперативного вмешательства, когда в костной ткани преобладают процессы регенерации [25]. Имеются данные о том, что длительность восстановления постуральной функции после первичной артропластики может составлять не менее 2 лет [2].

Основные задачи восстановительного периода — остеоинтеграция оперированной конечности, тренировка параартикулярных мышц для повышения выносливости к длительным статическим и динамическим нагрузкам с целью разгрузки оперированного сустава, а также двигательная адаптация при ходьбе, подъеме, спуске по лестнице, восстановление правильного стереотипа движений в повседневной активности. Стабилотренинг рекомендовано использовать с третьей недели послеоперационного периода. Стабилотренинг с БОС способствует укреплению параартикулярных мышц, улучшению нейротрофических процессов в тканях [9, 14, 26].

При изучении восстановления постуральной функции у пациентов после эндопротезирования тазобедренного сустава выявлены основные стабилометрические параметры, позволяющие осуществлять динамический контроль: положение ЦД, площадь и длина статокинезиограммы [1]. Процесс восстановления постуральной функции, как правило, сопровождается уменьшением отклонения ЦД медиолатерально, а также площади статокинезиограммы [5, 6], что подтверждается полученными нами результатами. В нашем исследовании тоже показано снижение отклонения ЦД вперед-назад.

Стабилометрическое исследование используют у пациентов после эндопротезирования коленных суставов для оценки эффективности выполненного оперативного вмешательства [26, 27]. Прогностически значимыми стабилометрическими параметрами в этом случае являются отклонение ЦД в сагиттальной плоскости, периметр и площадь статокинезиограммы, скорость перемещения ЦД. Положительная динамика этих параметров важна для решения вопроса о целесообразности эндопротезирования второго коленного сустава в случае двустороннего поражения [27].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последнее время в реабилитационные программы пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата с постуральной неустойчивостью все чаще включают биомеханические методы, в частности стабилотренинг, что указано в клинических рекомендациях.

Важно отметить, что, несмотря на длительное применение стабилометрии и стабилотренинга с биологической обратной связью (БОС) в диагностике функционального состояния и реабилитации постуральных расстройств у пациентов с заболеваниями и травмами опорно-двигательного аппарата, на сегодняшний день имеется относительно небольшое количество исследований, посвященных данной проблеме. Кроме того, учитывая большой спектр нозологических форм, относящихся к патологии опорно-двигательного аппарата, распределение всей совокупности имеющихся исследований по нозологиям демонстрирует либо отсутствие, либо наличие не более одного-двух научных исследований по отдельным заболеваниям.

Как показано в проведенном нами исследовании, стабилотренинг с БОС является эффективным немедикаментозным методом коррекции постурального баланса, купирования болевого синдрома, восстановления силы мышц туловища и конечностей, а также методом профилактики прогрессирования нарушений функции суставов у рассматриваемой группы пациентов, что согласуется с результатами, полученными другими авторами.

Мы полагаем, что при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и после эндопротезирования суставов нижних конечностей вероятным основным механизмом восстановления симметричности и уменьшения нестабильности основной стойки на фоне компьютерного стабилотренинга с БОС ставновится упорядочивание сенсорного потока от периартикулярных тканей, что приводит к улучшению работы центрального афферентного компонента регуляции движений. При выраженном нарушении анатомической структуры периартикулярных тканей (вследствие замены тазобедренного или коленного сустава) компенсация симметричности и нестабильности, вероятно, происходит по механизму когнитивно-опосредованного изменения двигательной стратегии, что имеет большое значение при планировании лечебно-реабилитационных мероприятий.