Клинические проявления герпетической инфекции зависят от реактивности организма, а именно от его иммунного статуса [3, 4]. Геном вируса способен к интеграции в геном клетки-хозяина, что обусловливает патогенетические сдвиги в метаболизме последней. Вирусы семейства Herpesviridae также имеют тропность к форменным элементам крови [5–7].

Патологическое действие вируса ярко представлено в изменениях клеток: в разрыхлении пласта эпителия; изменении формы ядра (ядро становится похожим на боб, песочные часы) и перемещении его к одному полюсу; утолщении кариолеммы (очаговые редупликации); маргинации хроматина и скоплении его в глыбки; полном лизисе ядерных веществ; во внутриядерных включениях; в вакуолизации цитоплазмы, которая даже может исчезнуть (остаются «голые» ядра). Внутриядерные включения могут состоять из гранулярного материала с пучками фибриллярных структур, вирусных частиц, мембранных осколков [8]. Морфологические изменения клеток, а следовательно, микро- и макроизменения органов, вызванные вирусом простого герпеса (ВПГ), имеют свои характерные проявления и могут частично сохраняться в течение нескольких месяцев после выздоровления [9–11]. В ряде исследований показано, что при герпетической инфекции сокращается общее количество CD3+-клеток (общие Т-лимфоциты), Т-клеток фенотипа CD3+CD4+ (Т-хелперы), уменьшается иммунорегуляторный индекс (CD4/CD8), снижаются активность естественных киллеров и антителозависимая клеточная цитотоксичность, а также угнетается способность лейкоцитов к синтезу эндогенного интерферона [5–7]. В одном из исследований выявлено снижение фагоцитарной функции нейтрофилов, как поглотительной, так и переваривающей [8]. Перечисленные изменения характерны для взрослых больных со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания.

Сведения о распространенности HHV-6-инфекции, в том числе в детской популяции, разнятся, данные по отдельным регионам России малочисленны. Особенности системы фагоцитоза и гуморального ответа у детей разного возраста вне острого периода заболевания изучены недостаточно. Эти обстоятельства послужили поводом для представляемой работы.

Цель исследования: определить особенности фагоцитоза и гуморального иммунитета у детей, инфицированных вирусом герпеса человека 6-го типа, а также изучить частоту встречаемости и клинические проявления этой инфекции у детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось на клинической базе кафедры педиатрии Ульяновского государственного университета — в Ульяновской ОДКБ им. политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева под руководством профессора кафедры педиатрии д. м. н. И.Л. Соловьевой.

Под наблюдением находился 91 ребенок в возрасте от 1 года до 17 лет. Для сравнительного исследования фагоцитоза и гуморального иммунитета были сформированы четыре группы:

- первая группа (контрольная) — дети в возрасте от 1 года до 7 лет без признаков инфицирования герпетическими вирусами (n = 30);

- вторая группа (контрольная) — дети в возрасте от 8 до 17 лет без признаков инфицирования герпетическими вирусами (n = 15);

- третья группа (основная) — дети в возрасте от 1 года до 7 лет с признаками инфицирования HHV-6 (n = 34);

- четвертая группа (основная) — дети в возрасте от 8 до 17 лет с признаками инфицирования HHV-6 (n = 12).

Протокол исследования одобрен локальным этическим комитетом (решение № 12 от 07.12.2016). Участники исследования или их законные представители подписывали информированное согласие на обследование.

Первичную инфицированность HHV-6 определяли в ходе общего клинического осмотра, с помощью специально разработанного опросника, а также методом ПЦР в режиме реального времени и по уровням иммуноглобулинов М и G в сыворотке крови, установленным методом ИФА.

Специфические IgM и IgG к герпес-вирусам выявляли методом ИФА с применением тест-систем «ВектоВПГ-1,2-IgM-стрип», «ВектоВПГ-1,2-IgG-стрип», «Векто-HHV-6,7,8-IgG-стрип», «Векто-ЦМВ-IgM-стрип», «Векто-ЦМВ-IgG-стрип», «ВектоВЭБ-NA-IgG-стрип», «ВектоВЭБ-EA-IgG-стрип», «ВектоВЭБ-VCA-IgМ-стрип» (Вектор-Бест, Россия).

Для обнаружения ДНК вирусов герпес-группы использовали метод ПЦР в режиме реального времени, для определения уровней сывороточных иммуноглобулинов A, G, M — метод ИФА. Показатели фагоцитоза (фагоцитарный индекс, фагоцитарное число) в основных и контрольных группах устанавливали посредством проточной цитофлуориметрии.

Данные исследования проводились на базе Ульяновской ОДКБ им. политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева заведующей иммунологической лабораторией А.А. Гущиной.

Для обработки собранных данных статистические показатели были сгруппированы по однородным качественным и количественным учетным признакам. Полученные результаты подвергались компьютерной обработке с использованием программ Statistica Base 10, Microsoft Office Excel. Свойства статистической совокупности представлены с использованием закона нормального распределения (распределение Гаусса), поскольку он позволяет обосновать выбор конкретных методов статистического анализа. Проверку нормальности распределения данных выполняли визуально по графикам Histograms и Normal probability plots, а также с применением критерия Колмогорова — Смирнова с поправкой Лиллиефорса и критерия Шапиро — Уилка. Проверку гипотез о равенстве двух средних производили с использованием U-критерия Вилкоксона — Манна — Уитни. Различия считали статистически значимыми при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Изучение клинических проявлений инфицирования HHV-6 в основных группах показало, что в каждой из них преобладают определенные симптомы.

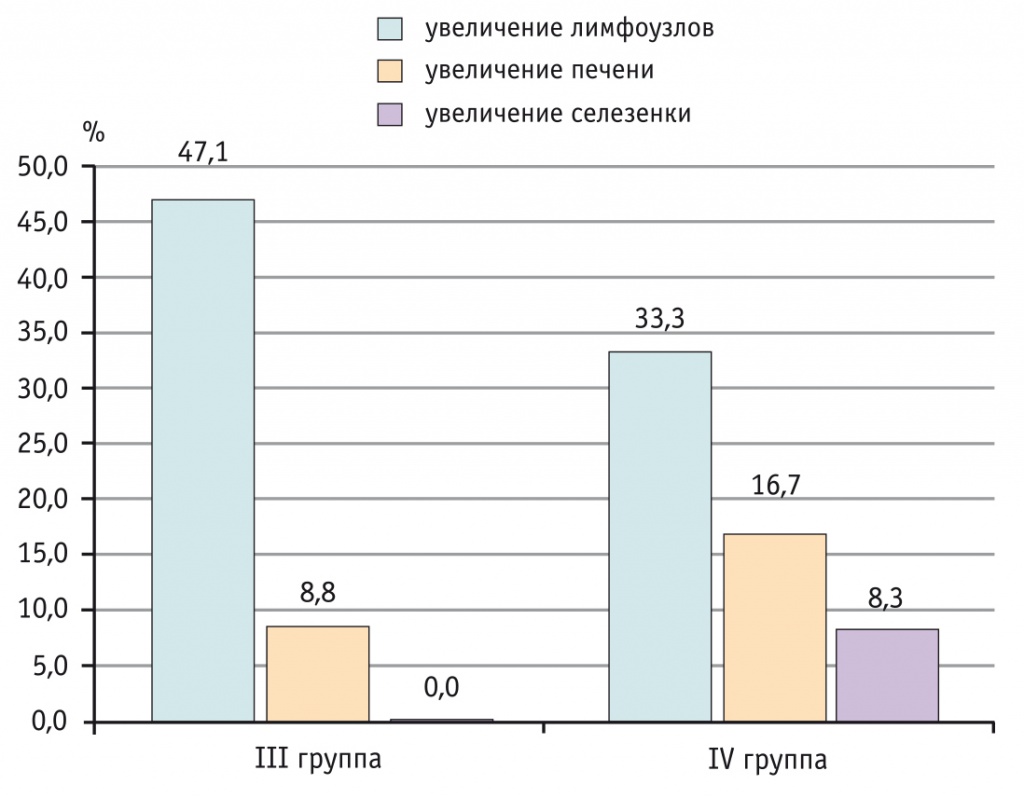

У 16 (47,1%) и 4 (33,3%) детей младшего и старшего возраста соответственно, инфицированных HHV-6, имел место лимфопролиферативный синдром, который характеризовался увеличением лимфатических узлов, иногда печени и селезенки. При этом увеличение регионарных лимфатических узлов статистически значимо чаще регистрировалось в третьей группе, а увеличение печени — в четвертой группе (в обоих случаях p < 0,05); рост селезенки обнаружен только у пациентов в возрасте 8–17 лет (рис. 1).

Рис. 1. Лимфопролиферативный синдром у детей, инфицированных вирусом герпеса человека 6-го типа, %.

Примечание. По всем показателям различия между группами статистически значимы: p < 0,05 (U-критерий Вилкоксона — Манна — Уитни)

Заложенность носа — один из компонентов патогенеза и следствие лимфотропности патогенного вируса. Соответствующие жалобы в третьей группе предъявляли 5 (14,7%) детей, в четвертой группе — 3 ребенка (25,0%). Бóльшая частота аденоидных вегетаций также наблюдалась у детей четвертой группы: 25,0% (n = 3) против 20,6% (n = 7) в третьей группе. Возможно, это связано с увеличением количества случаев инфекционных заболеваний у детей старшего возраста.

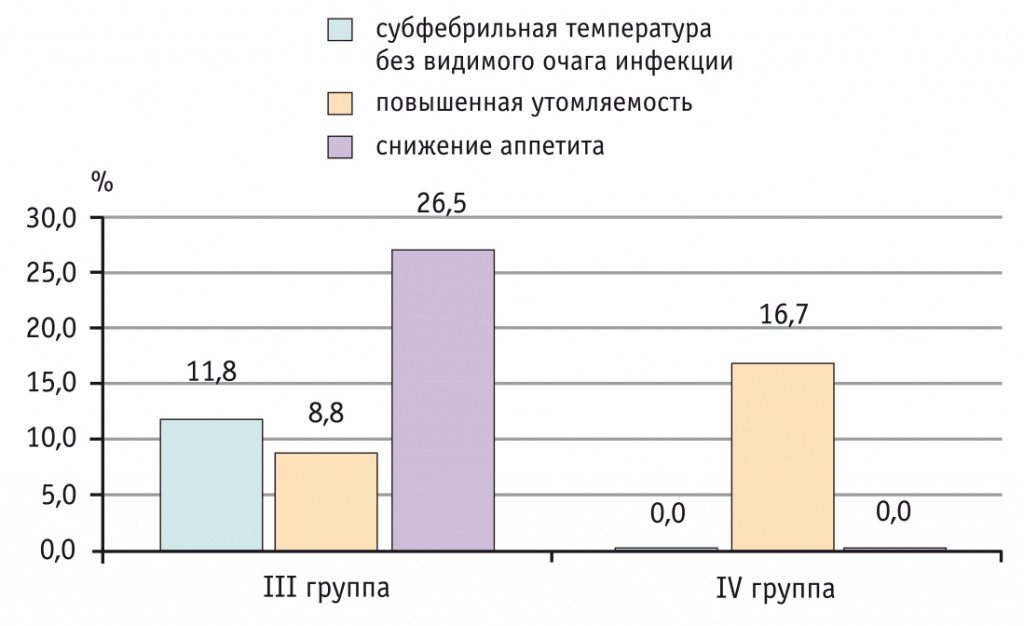

Интоксикационный синдром, включавший в себя повышенную утомляемость, субфебрильную температуру без видимого очага инфекции и снижение аппетита, в младшей группе отмечался в 2 раза чаще, чем в старшей: у 35,3% (n = 12) и 16,7% (n = 2) детей соответственно. При рассмотрении этого синдрома общая закономерность не выделена: в третьей группе превалировали жалобы на снижение аппетита, у каждого 8-го ребенка происходило повышение температуры до субфебрильных цифр без видимого очага инфекции, у каждого 11-го наблюдалась повышенная утомляемость, а в четвертой группе предъявлялись жалобы только на повышенную утомляемость, но их частота была выше, чем у младших детей (рис. 2).

Рис. 2. Интоксикационный синдром у детей, инфицированных вирусом герпеса человека 6-го типа, %.

Примечание. По всем показателям различия между группами статистически значимы: p < 0,05 (U-критерий Вилкоксона — Манна — Уитни)

Синдром экзантемы выявлен у 52,9% (n = 18) детей третьей группы: макулопапулезная сыпь регистрировалась у 18, мелкопятнистая — у 10 (29,4%), пятнистопапулезная или другая — у 8 (23,5%) исследуемых, зуд кожи наблюдался в 12 случаях (35,3%). В четвертой группе отмечена лишь пятнистопапулезная сыпь (n = 3; 25,0%).

Первичная инфицированность HHV-6 в третьей группе составила 41,2% (n = 14), в четвертой группе — 25,0% (n = 3). Таким образом, инфекция чаще манифестировала в младшей группе, что, вероятнее всего, связано с началом социализации: дети начинают посещать детский сад, школы раннего развития, спортивные секции, подготовительные занятия.

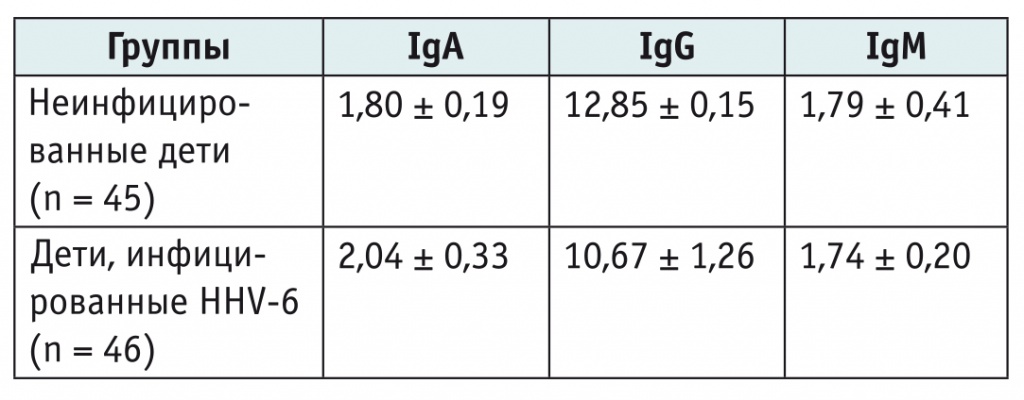

При определении уровней иммуноглобулинов А, G, M в объединенной основной и объединенной контрольной группах статистически значимых различий исследуемых показателей у инфицированных пациентов вне заболевания и у детей без признаков инфицирования не выявлено (табл. 1).

Таблица 1

Уровни иммуноглобулинов А, G, M у испытуемых без признаков инфицирования герпетическими вирусами и детей, инфицированных вирусом герпеса человека 6-го типа, вне заболевания, Ед/мл (M ± m)

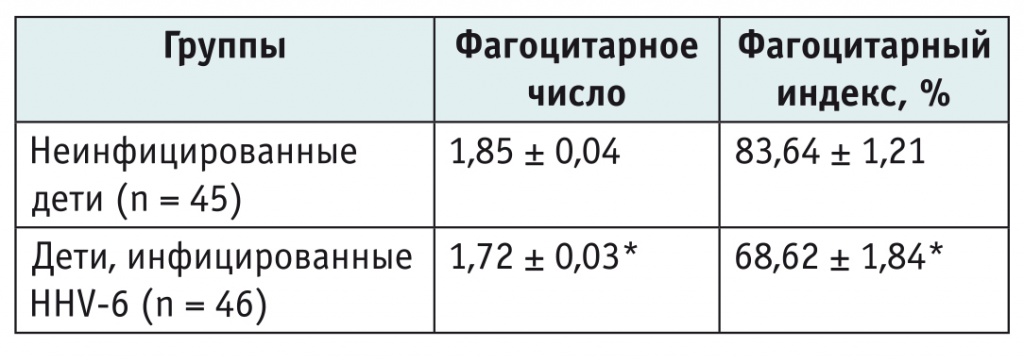

При оценке значений фагоцитарного индекса и фагоцитарного числа обнаружено статистически значимое снижение обоих показателей в объединенной основной группе по сравнению с объединенной контрольной группой (табл. 2).

Таблица 2

Система фагоцитоза у испытуемых без признаков инфицирования герпетическими вирусами и детей, инфицированных вирусом герпеса человека 6-го типа, вне заболевания (M ± m)

* Различия с группой неинфицированных детей статистически значимы: p < 0,05 (U-критерий Вилкоксона — Манна — Уитни).

Одним из механизмов формирования вирусной персистенции могут быть изменения в фагоцитарном звене: снижение количества активных фагоцитов у инфицированных HHV-6 в сравнении с таковым у неинфицированных. Это может свидетельствовать об ингибирующем воздействии персистирующих инфекций, что подтверждается также угнетением переваривающей функции фагоцитов по полученным результатам (показатель завершенности фагоцитоза в объединенной основной группе практически на 22% ниже, чем в контрольной).

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что первичное инфицирование HHV-6 наиболее часто происходит в возрасте от 1 года до 7 лет. Это согласуется с данными литературы [12, 13] и, вероятно, связано с тем, что именно в указанном возрастном интервале начинается социализация детей, которая способствует расширению контактов и росту риска инфицирования различными возбудителями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В проведенном исследовании выявлены особенности клинической картины, а также преобладание определенных симптомов в зависимости от возраста. Так, у детей от 1 года до 7 лет ведущее место занимали синдром экзантемы, лимфаденопатия и интоксикационный синдром, а в возрасте от 8 до 17 лет чаще всего встречались лимфаденопатия, гепатолиенальный синдром и аденоидные вегетации. Специфику клинической картины у детей разного возраста можно объяснить различиями в реактивности организма, его иммунном статусе, а также способностью герпес-вирусов к длительной латенции и персистенции [1], в связи с чем предположительно могут изменяться некоторые иммунологические параметры.

Однако при оценке гуморального звена иммунитета, а именно уровней иммуноглобулинов А, G, M, у инфицированных детей не выявлено статистически значимых отличий от контрольных показателей. Полученные результаты позволяют предположить, что у детей, инфицированных вирусом герпеса человека 6-го типа (HHV-6), не имеющих острых проявлений герпетической инфекции, устанавливается определенное равновесие между синтезом и распадом иммуноглобулинов А, G, M.

С другой стороны, фагоцитарный индекс и фагоцитарное число у детей, инфицированных HHV-6, оказались статистически значимо ниже, чем в объединенной контрольной группе. Аналогичные изменения фагоцитарного звена выявлены в остром периоде герпетической инфекции у взрослых пациентов [8]. Это позволяет предположить, что у детей, инфицированных HHV-6, даже вне острого периода заболевания возможны патофизиологические изменения.