Вегетативные нарушения являются одной из актуальных проблем в педиатрии, что связано с их широкой распространенностью, трудностью диагностики, высоким риском трансформации в хронические заболевания[1–3]. Для больных с вегетативными дисфункциями характерна компенсированная активация перекисного окисления липидов (ПОЛ), играющая важную роль в формировании метаболических, функциональных и структурных нарушений органов и систем организма[3, 4]. Накопление в клеточных мембранах продуктов ПОЛ меняет их структуру и приводит к изменению функциональной активности клеток[5]. Поскольку все функции клетки осуществляются с энергетическими затратами, блокирование выработки энергии влечет за собой быструю гибель клетки; в конечном счете это отражается на защитно-приспособительных реакциях организма на клеточном уровне, для которых характерна возможность выхода из-под контроля (в определенных условиях) гомеостатических систем[5, 6]. Постоянное проживание в горной местности, где на растущий организм, наряду с высотой, гипобарической гипоксией, высокой инсоляцией, воздействует еще и ряд абиотических факторов, сопровождается изменениями адаптационных механизмов и активацией транспортных систем, регулируемых симпатическим отделом вегетативной нервной системы[7–9]. Норадреналин и адреналин через систему внутриклеточных посредников активируют ключевой фермент расщепления гликогена — фосфорилазу, включая тем самым в борьбу за кислород и механизмы анаэробного гликолиза[10–13]. В результате увеличивается скорость поэтапной доставки кислорода, повышается интенсивность окислительных процессов и ослабляются механизмы антиоксидантной защиты (АОЗ).

Целью исследования явилось изучение влияния климатических факторов на состояние перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты у детей с синдромом вегетативной дистонии (СВД), проживающих в условиях равнины и среднегорья, для обоснования медикаментозной терапии.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа проведена в отделении кардиоревматологии Национального медицинского центра Республики Таджикистан (г. Душанбе) на базе кафедры детских болезней № 2 Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино (заведующий кафедрой — профессор Исмаилов К. И.) в период 2012–2017 гг.

Под наблюдением находились 319 детей с СВД в возрасте от 5 до 15 лет, проживающих в разных регионах Таджикистана: в условиях равнины (750–930 м над уровнем моря, г. Душанбе) и среднегорья (1600–1800 м над уровнем моря, Айнинский район Согдийской области).

Критериями включения в исследование являлись возраст от 5 до 15 лет и наличие СВД с клиническими проявлениями в виде кардиалгий и гипервентиляционного синдрома. Из исследования исключались дети с выраженными нарушениями ритма или проводимости (мерцательная аритмия, пароксизмальные формы тахиаритмий и др.), с пороками сердца и наличием тяжелых сопутствующих заболеваний бронхолегочной системы.

Дети, проживающие в условиях равнины (n = 165), составили первую группу; среди них 79 человек были с ваготоническим типом СВД, 35 — с симпатикотоническим, 51 ребенок — со смешанным типом дистонии. Дети, проживающие в условиях среднегорья (n = 154), вошли во вторую группу; в их числе было 59 детей с ваготоническим типом СВД, 43 ребенка — с симпатикотоническим, 52 — со смешанным типом. Контрольные группы представляли дети без вегетативных нарушений, проживающие в условиях равнины (n = 70) и среднегорья (n = 70).

Оценка состояния ПОЛ и АОЗ основывалась на определении содержания диеновых конъюгатов (ДК), малонового диальдегида (МДА), глутатионпероксидазы (ГП) и активности каталазы (АК) в сыворотке крови. Содержание МДА в сыворотке крови определяли по методу И. Д. Стальной.

Статистические данные обрабатывали с помощью пакета прикладных программ Statistica версии 6.0 (StatSoft Inc., США). Для сравнения количественных признаков двух независимых групп использовали непараметрический метод — расчет U-критерия Манна — Уитни; трех и более групп — метод ANOVA Краскела — Уоллиса. Качественные параметры оценивали в абсолютных и относительных величинах (%). Для сравнения качественных признаков в двух независимых группах применяли критерий Пирсона — хи-квадрат (χ2), в случае малых выборок — точный критерий Фишера; в множественных сравнениях использовали Q-критерий Кохрена. Различия данных считали статистически значимыми при p < 0,05.

Протокол исследования одобрен локальным этическим комитетом Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино.

РЕЗУЛЬТАТЫ

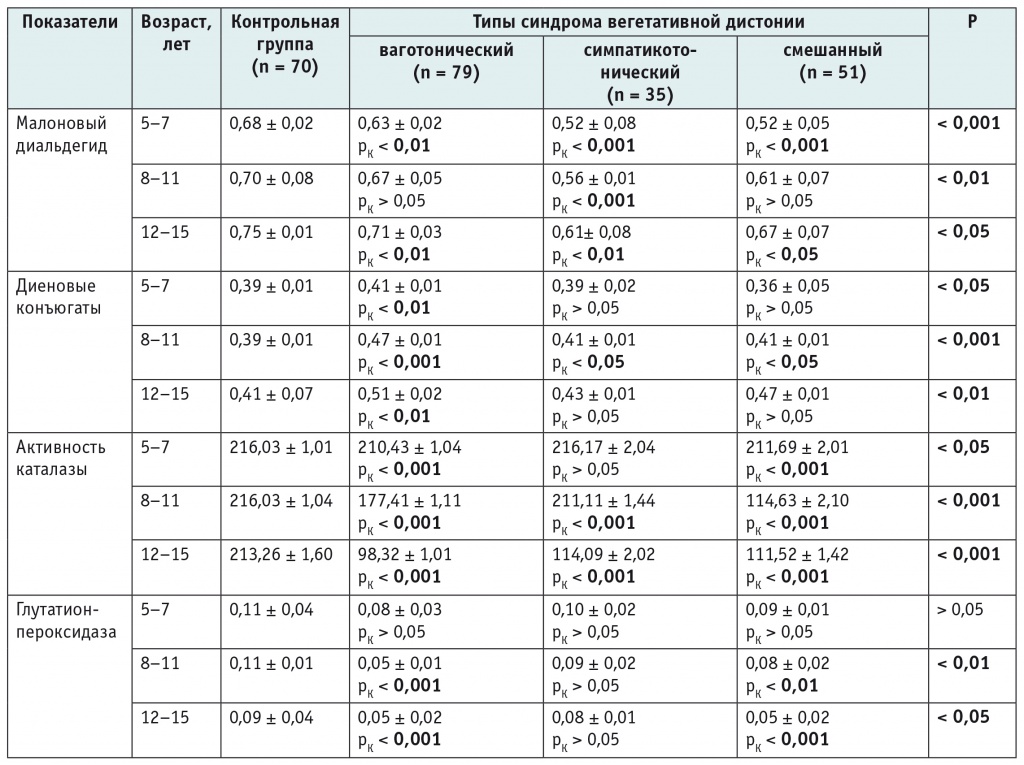

Исследование характеристик свободнорадикального окисления у детей с СВД, проживающих в равнине, выявило статистически значимое повышение уровня ДК при ваготоническом типе дистонии, который вырос с 0,41 ± 0,01 ммоль/л в возрасте 5–7 лет до 0,51 ± 0,02 ммоль/л в возрасте 12–15 лет, что в контрольной группе составило 0,39 ± 0,01 ммоль/л (p < 0,01) и 0,41 ± 0,07 ммоль/л (p < 0,01) соответственно. При этом уровень МДА у детей с ваготоническим типом СВД в возрасте 12–15 лет был ниже данного показателя в контрольной группе (0,71 ± 0,03 ммоль/л против 0,75 ± 0,01 ммоль/л; p < 0,01), но выше, чем при симпатикотоническом (0,61 ± 0,08 ммоль/л) и смешанном (0,67 ± 0,07 ммоль/л) типах дистонии (в обоих случаях р < 0,05) (табл. 1).

Таблица 1

Показатели перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты в сыворотке крови у жителей равнины (n = 165), ммоль/л

Примечание. В таблицах 1, 2: p — p-величина при сравнении между типами синдрома вегетативной дистонии; рК — при сравнении с контрольными показателями.

Изучение состояния АОЗ выявило тенденцию к снижению АК у детей с ваготоническим типом СВД с 210,43 ± 1,04 ммоль/л в возрасте 5–7 лет до 98,32 ± 1,01 ммоль/л в возрасте 12–15 лет. У 12–15-летних детей с ваготоническим типом дистонии АК оказалась в 2,2 раза ниже, чем в контрольной группе, где она составила 213,26 ± 1,60 ммоль/л (p < 0,001). Снижение АК в 1,9 раза по сравнению с контрольным показателем у детей в возрасте 12–15 лет наблюдалось как при симпатикотоническом типе СВД (114,09 ± 2,02 ммоль/л; p < 0,001), так и при смешанном типе дистонии (111,52 ± 1,42 ммоль/л; p < 0,001) (см. табл. 1).

Наиболее низкие значения ГП (0,05 ± 0,02 ммоль/л) наблюдались у 12–15-летних детей с ваготоническим и смешанным типами СВД; они статистически значимо отличались от данных, полученных у детей с симпатикотоническим типом дистонии (0,08 ± 0,01 ммоль/л; р < 0,05) и в контрольной группе (0,09 ± 0,04; p < 0,001). Следует отметить, что у детей в возрасте 5–7 лет показатель ГП при симпатикотоническом типе СВД (0,10 ± 0,02 ммоль/л) был выше, чем при ваготоническом (0,08 ± 0,03 ммоль/л) и смешанном (0,09 ± 0,01 ммоль/л) типах дистонии, но эти различия не достигали статистической значимости (в обоих случаях р > 0,05) (см. табл. 1).

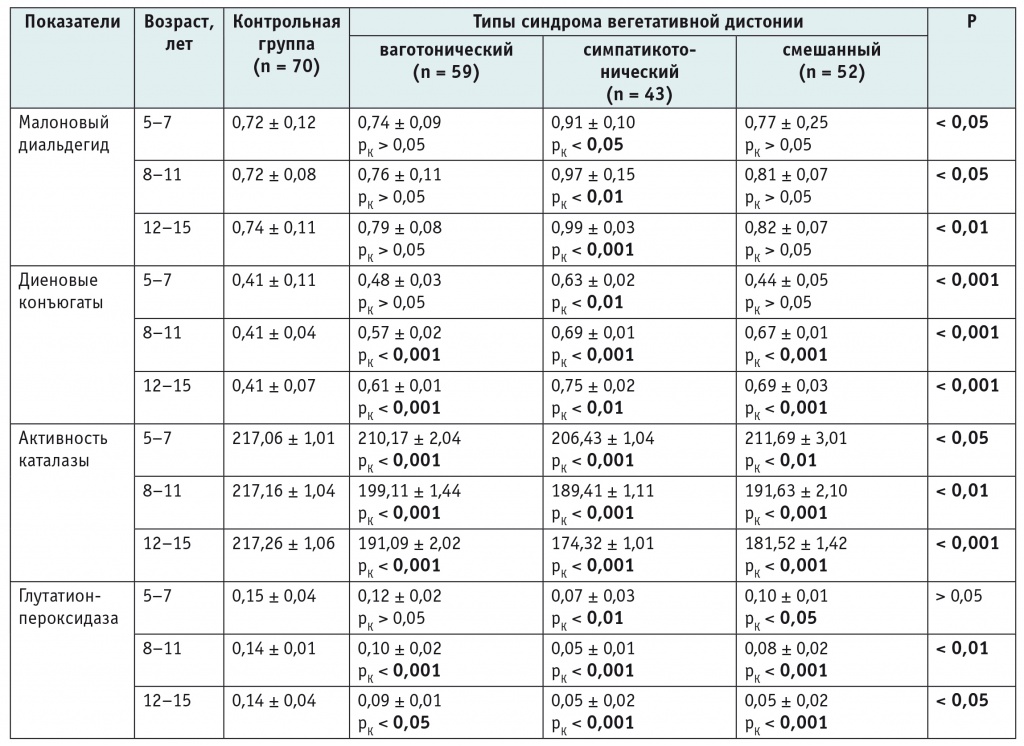

У детей, проживающих в среднегорье, наиболее выраженные нарушения характеристик ПОЛ и АОЗ наблюдались в группе с симпатикотоническим типом СВД. У этих пациентов уже в возрасте 5–7 лет концентрации МДА в сыворотке крови (0,91 ± 0,10 ммоль/л) статистически значимо (p < 0,05) превышали таковые как в контрольной группе (0,72 ± 0,12 ммоль/л), так и у детей с ваготоническим и смешанным типами СВД (0,74 ± 0,09 и 0,77 ± 0,25 ммоль/л соответственно). В возрасте 12–15 лет показатель МДА увеличился у детей со всеми типами СВД, но оставался наибольшим в группе с симпатикотоническим типом, где его значения в 1,3 раза превышали контрольные данные (0,99 ± 0,03 ммоль/л против 0,74 ± 0,11 ммоль/л; p < 0,001) и были статистически значимо выше, чем при ваготоническом (0,79 ± 0,08 ммоль/л; p < 0,01) и смешанном (0,82 ± 0,07 ммоль/л; p < 0,01) типах дистонии (табл. 2).

Таблица 2

Показатели перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты в сыворотке крови у жителей cреднегорья (n = 154), ммоль/л

Рост уровня ДК относительно контрольных значений наблюдался с возраста 5–7 лет при симпатикотоническом типе СВД. При этом среди 5–7-летних детей наиболее высокий показатель ДК выявлен в группе с симпатикотоническим типом СВД: 0,63 ± 0,02 ммоль/л против 0,41 ± 0,11 ммоль/л в контрольной группе (p < 0,01) и против 0,48 ± 0,03 и 0,44 ± 0,05 ммоль/л у детей с ваготоническим и смешанным типами СВД соответственно (в обоих случаях р < 0,001). По мере увеличения возраста уровни ДК повышались с сохранением наибольших значений у детей с симпатикотоническим типом дистонии. Так, в возрасте 12–15 лет у этих детей уровень ДК был статистически значимо выше, чем в группах с ваготоническим и смешанным типами СВД (0,75 ± 0,02 ммоль/л против 0,61 ± 0,01 и 0,69 ± 0,03 ммоль/л соответственно; в обоих случаях p < 0,001), а в сравнении с контрольным показателем (0,41 ± 0,07 ммоль/л) он был выше в 1,8 раза (p < 0,01) (см. табл. 2).

Наиболее низкие показатели АОЗ у детей, проживающих в среднегорье, также наблюдались при симпатикотоническом типе СВД. Так, в возрасте 12–15 лет АК у этих пациентов составила 174,32 ± 1,01 ммоль/л, что в 1,2 раза ниже контрольных данных (217,26 ± 1,06 ммоль/л; p < 0,001) и статистически значимо (p < 0,001) ниже, чем у детей с ваготоническим (191,09 ± 2,02 ммоль/л) и смешанным (181,52 ± 1,42 ммоль/л) типами СВД. Наиболее выраженные нарушения антиоксидантного состояния выявлены у детей 12–15 лет с симпатикотоническим и смешанным типами СВД: уровень ГП в обеих группах составил 0,05 ± 0,02 ммоль/л, продемонстрировав почти 3-кратное снижение относительно контрольного показателя (0,14 ± 0,04 ммоль/л; p < 0,001). У детей того же возраста с ваготоническим типом СВД активность ГП (0,09 ± 0,01 ммоль/л) была в 1,5 раза ниже, чем в контрольной группе (p < 0,05) (см. табл. 2).

У детей из равнинного региона выявлено повышение уровня ДК, из среднегорного — МДА и ДК. Изменения ПОЛ происходили на фоне значительного снижения показателей АК и ГП.

Результаты исследования показали, что у детей с вегетативными дисфункциями, проживающих как в равнинных, так и в среднегорных регионах, увеличивается степень окисленности липидов сыворотки крови, повышается уровень ДК, у жителей среднегорья растет также уровень МДА, эти изменения сопровождаются значительным снижением таких показателей АОЗ, как АК и ГП. Среди детей, проживающих в условиях равнины, наиболее выраженные нарушения ПОЛ и АОЗ выявлены при ваготоническом типе СВД, а в условиях среднегорья — при симпатикотоническом типе. В связи с этим необходимо дифференцировать антиоксидантную терапию у данного контингента пациентов. У детей-ваготоников — жителей равнины она должна проводиться с применением препаратов, нормализующих микроциркуляцию (гинкго двулопастного листьев экстракт, алкалоиды барвинка), а у симпатикотоников, проживающих в среднегорье, — с использованием препаратов, уменьшающих гипоксию (витамин Е, аскорбиновая кислота).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наиболее выраженные нарушения перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты отмечаются у детей с ваготоническим типом синдрома вегетативной дистонии (СВД) из равнинных регионов и у детей с симпатикотоническим типом СВД из среднегорья. Необходим дифференцированный подход к назначению антиоксидантной терапии детям с СВД: пациентам с ваготоническим типом дистонии, проживающим в условиях равнины, следует назначать антиоксиданты, улучшающие мозговое кровообращение, а детям с симпатикотоническим типом, проживающим в условиях среднегорья, — антиоксиданты с антигипоксическим эффектом.