Хорошо известно, что любые открытые травмы сопровождаются контаминацией раны различными микроорганизмами внешней среды и условно-патогенной микрофлорой кожных покровов, что значительно увеличивает риск развития нагноения мягких тканей и посттравматического остеомиелита и закономерно замедляет костную консолидацию. Для предупреждения инфекционных осложнений при открытых повреждениях кисти у детей, помимо хирургической санации очага, применяется антибиотикопрофилактика, которая, согласно рекомендациям Российской ассоциации специалистов по хирургическим инфекциям, является одним из компонентов оказания высококачественной хирургической помощи [3].

Антибиотикопрофилактика направлена в первую очередь на снижение микробной контаминации тканей до уровня, не позволяющего бактериям преодолеть защитные механизмы макроорганизма. Несоблюдение принципов проведения антибактериальной профилактики ведет к значительному снижению ее эффективности, повышению риска развития нежелательных лекарственных реакций, увеличению затрат на лечение. Необоснованное применение антибиотиков может способствовать росту устойчивости микроорганизмов [3, 4].

Эффективность периоперационной антибиотикопрофилактики (ПАП) устанавливают путем определения в динамике лабораторных и клинических показателей: оценивают признаки воспаления в общем анализе крови (ОАК), а также локальные проявления в области раны [4].

В связи с большим клиническим и экономическим значением ПАП, в настоящее время во многих странах мира серьезное внимание уделяется разработке национальных рекомендаций по оптимальному выбору и применению антибактериальных средств при различных видах хирургических вмешательств. Но, как свидетельствуют фармакоэпидемиологические исследования, посвященные качеству ПАП, врачи в недостаточной мере выполняют эти рекомендации. В нашей стране проблема адекватного проведения ПАП является особенно актуальной, так как в большинстве случаев «антибиотикопрофилактика» начинается после окончания операции, продолжается 5–7 дней и включает в себя антимикробные препараты, имеющиеся в данный момент в отделении. Протоколы ПАП с введением первой дозы препарата до начала операции используют лишь в отдельных стационарах [5].

Распространенное ранее мнение о том, что длительное профилактическое применение антибиотиков уменьшает риск инфекционных осложнений при травмах кисти, в частности при отчленениях дистальных фаланг пальцев, опровергнуто рандомизированными исследованиями, показавшими, что адекватная первичная хирургическая обработка (ПХО) достаточна для профилактики инфекций при травмах без сильного загрязнения раны. Эта тема остается дискутабельной [6].

Алгоритм использования ПАП в детской хирургии основан на данных, которые были получены в ходе исследований, проведенных во взрослых популяциях. В связи с этим оценка эффективности ПАП в детской хирургии приобретает особое значение [7, 8].

Целью исследования была сравнительная оценка эффективности различных курсов периоперационной антибиотикопрофилактики при хирургическом лечении открытых травм кисти у детей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Научная работа проводилась на базе Детской городской клинической больницы № 9 г. Екатеринбурга (главный врач — к. м. н. Карлов А.А.) с января 2015 г. по декабрь 2017 г.

В смешанное ретро- (35%) и проспективное (65%) сравнительное исследование вошли 40 детей (29 мальчиков и 11 девочек), получивших в указанный период хирургическое лечение по поводу открытых травм кисти. Средний возраст пациентов составлял 8,1 ± 2,4 года при возрастном диапазоне от 3 до 17 лет.

Критерии включения в выборку:

- изолированные резаные, рваные, ушибленные, рубленые раны кисти;

- локализация раны дистальнее лучезапястного сустава;

- класс чистоты раны II;

- внутримышечное введение цефалоспорина 2-го поколения.

- взрывные, укушенные раны;

- классы чистоты раны III и IV;

- сочетанная травма;

- наличие сопутствующих соматических заболеваний;

- антибактериальная терапия по поводу соматических заболеваний в течение 1 месяца до госпитализации или во время госпитализации, получение ребенком цефалоспоринов 1, 3 и 4-го поколений.

Детей распределили на две исследуемые группы в зависимости от объема ПАП. В первой группе (n = 20) антибактериальный препарат вводился за 30 минут до оперативного вмешательства и в течение 24 часов послеоперационного периода через каждые 8 часов, во второй (n = 20) — за 30 минут до оперативного вмешательства и в течение 72 часов послеоперационного периода через каждые 8 часов. В обеих группах препарат применяли в максимальной разовой дозировке.

В качестве антибактериального средства все пациенты получали цефуроксим (цефалоспорин 2-го поколения, действует бактерицидно, нарушая синтез клеточной стенки микроорганизма). Цефуроксим высокоактивен в отношении грамположительных микроорганизмов (Staphylococcus aureus, S. epidermidis, включая штаммы, устойчивые к пенициллинам), которые являются основными представителями микрофлоры кожных покровов, что обусловливает актуальность его применения при открытых травмах. Препарат вводился внутримышечно из расчета 60 мг/кг/сут.

Помимо антибиотика, в комплексе лекарственной терапии все дети получали обезболивание в виде 50%-го раствора анальгина в возрастной дозировке внутримышечно.

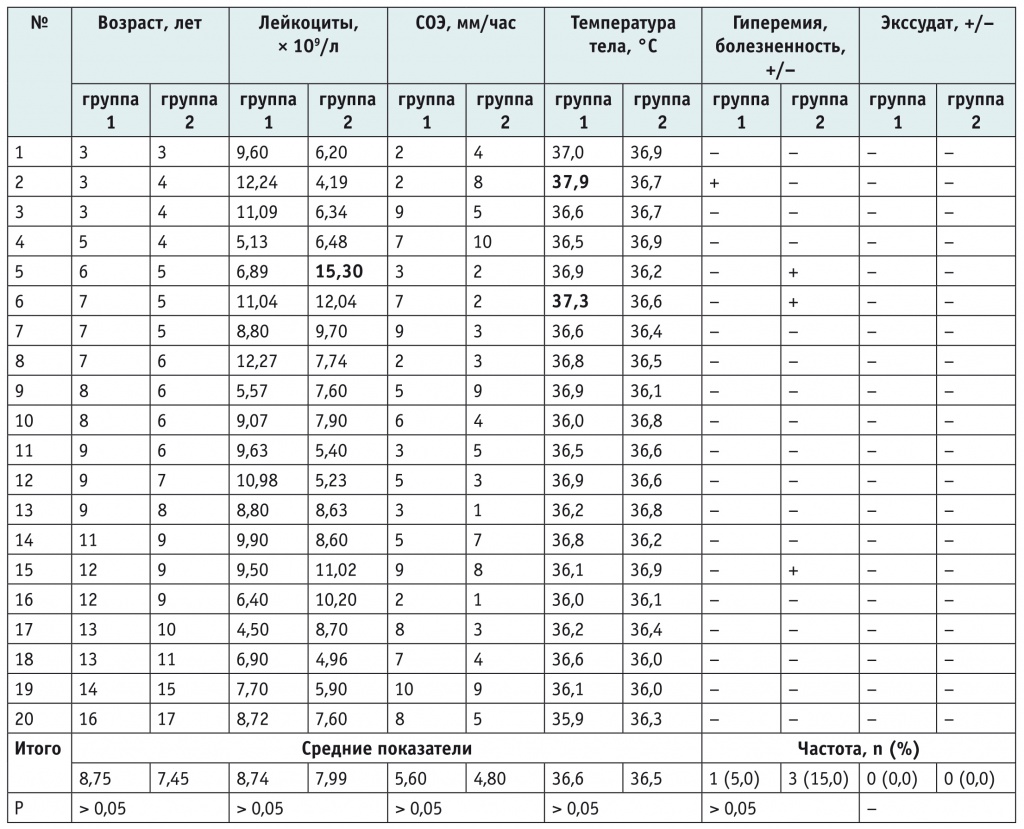

Оперированным детям обеих групп проводили клинико-лабораторное обследование, включавшее ОАК, ежедневную термометрию утром и вечером. Эффективность ПАП оценивали по наличию общих и местных признаков воспалительного процесса. К общим признакам относились указания на воспаление в ОАК на третьи послеоперационные сутки (увеличение количества лейкоцитов и СОЭ), а также повышение температуры тела. При изучении местных проявлений воспалительного процесса в области послеоперационной раны учитывались степень гиперемии и болезненности раневых краев, количество и качество патологического отделяемого из раны.

Статистическая обработка полученных результатов проведена с учетом точного критерия Фишера. Различия считали статистически значимыми при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По данным ОАК, проведенного на третьи сутки после хирургического лечения, все пациенты с антибиотикопрофилактикой в течение 24 часов (первая группа) имели нормальные показатели лейкоцитарной формулы и СОЭ. У 2 (10,0%) детей отмечалось однократное повышение температуры тела до субфебрильных цифр в первые 24 часа после операции, что могло явиться неспецифической реакцией организма на стрессовый фактор — травму.

Признаков местного воспаления в первые сутки после хирургического лечения у большинства (n = 19; 95,0%) пациентов первой группы не наблюдалось. У одного ребенка (5,0%) на перевязке были обнаружены гиперемия краев раны и болезненность при пальпации, однако выделения из раны отсутствовали. Этому пациенту инъекции цефуроксима были продолжены до купирования местных признаков воспаления, которое произошло на третьи послеоперационные сутки.

У детей с 72-часовой антибиотикопрофилактикой (вторая группа) на третьи сутки после операции в одном случае (5,0%) отмечался незначительный лейкоцитоз — до 15,3 × 109/л (референтные значения анализатора: 4,31–13,18 × 109/л). При повторном ОАК через трое суток (на 6-е послеоперационные сутки) уровень лейкоцитов у этого пациента соответствовал норме. СОЭ во всех исследуемых случаях была в пределах возрастных норм. Гипертермии не наблюдалось.

При оценке местного статуса в первый день после операции у 3 (15,0%) детей второй группы фиксировались гиперемия и болезненность краев раны без экссудативного отделяемого. На третий день послеоперационного периода воспалительные признаки у этих детей обнаружены не были.

Результаты обследования пациентов обеих групп и сравнение полученных данных представлены в таблице.

Таблица

Проявления воспалительного процесса у пациентов с суточным и трехсуточным введением антибиотика после операции

Примечание. Группы 1 и 2 — с суточным и трехсуточным введением антибиотика соответственно.

При изучении общих воспалительных проявлений у детей с хирургическим лечением открытых травм кисти выявлено, что в первой группе (с суточным введением антибиотика с целью профилактики инфекционно-воспалительных осложнений) на 10,0% чаще встречается субфебрильная гипертермия, а во второй группе (с трехсуточной антибиотикотерапией) на 5,0% чаще наблюдается лейкоцитоз в ОАК. Данные различия не имели статистической значимости (р > 0,05).

При оценке частоты признаков местного воспалительного процесса гиперемия и болезненность краев послеоперационной раны в первой группе отмечены в 5,0% случаев, а во второй группе — у 15,0% пациентов. Эти различия также не были статистически значимыми (р > 0,05). Патологических выделений из раны не встретилось ни у одного пациента исследуемых групп.

Отсутствие единого алгоритма введения антибактериальных препаратов при открытых травмах кисти у детей привело к их неоправданно длительному назначению с целью профилактики возникновения инфекционно-воспалительных осложнений со стороны операционной раны.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Профилактическое применение антибиотиков в течение 72 часов не имеет преимуществ перед 24-часовой периоперационной антибиотикопрофилактикой в составе комплексного лечения открытых повреждений кисти с классом чистоты раны II.

При открытых повреждениях кисти у детей разных возрастных групп для предотвращения гнойно-воспалительных осложнений, существенно ухудшающих ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения, эффективно использование цефалоспоринов 2-го поколения в течение 24 часов.