ВВЕДЕНИЕ

Аускультация — простой и доступный метод оценки состояния дыхательной системы, который остается одним из основных элементов клинического обследования пациентов с ХIX века. С момента изобретения стетоскопа и публикации Р. Лаэннеком в 1817 году «Трактата о болезнях грудной клетки» аускультация стала незаменимой в медицинской практике[1]. В работах ученого изложены основные принципы и понятия, многие из которых, включая механизмы образования звуков и названия звуковых явлений, до сих пор используются в клинической практике.

Дыхательные звуки можно классифицировать как нормальные (везикулярное дыхание) и побочные (хрипы, крепитация, шум трения плевры). Нормальные дыхательные звуки образуются в здоровых дыхательных путях при физиологическом спокойном дыхании. Они обычно подразделяются на трахеобронхиальные и везикулярные[2].

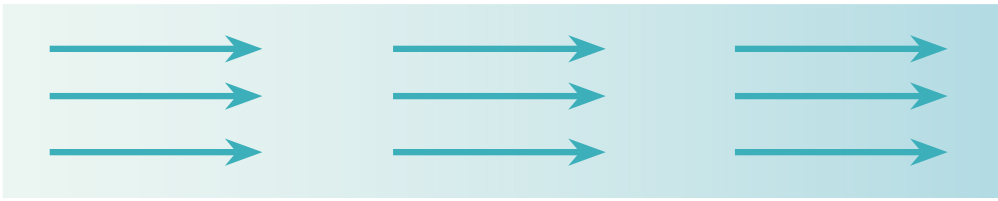

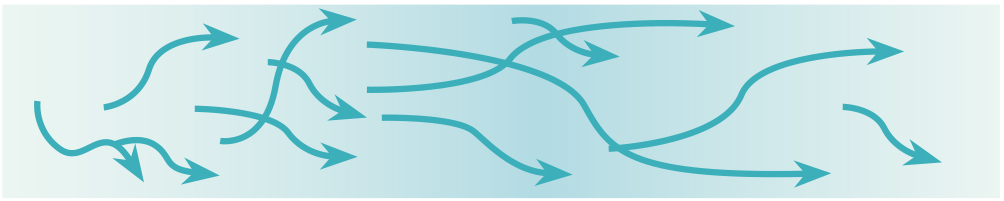

Механизм появления звука зависит от типа воздушного потока, возникающего при движении по бронхам[3–5]. Можно выделить несколько типов дыхательных потоков: ламинарный, турбулентный и переходный. Ламинарный (рис. 1) характеризуется слоями движущегося потока воздуха, параллельными друг другу и стенкам дыхательных путей, и формируется при низких объемных скоростях. При высоких скоростях потока преобладает турбулентное движение (рис. 2).

Рис. 1. Ламинарный поток воздуха. Здесь и далее в статье иллюстрации авторов

Рис. 2. Турбулентный поток воздуха

Для определения типа воздушного потока используется числовая величина, называемая числом Рейнольдса (Re), — это безразмерная величина, которая связывает среднюю скорость потока, плотность и вязкость газа. При Re > 2000 поток является турбулентным, Re < 2000 — ламинарным, переходный поток — Re около 2000.

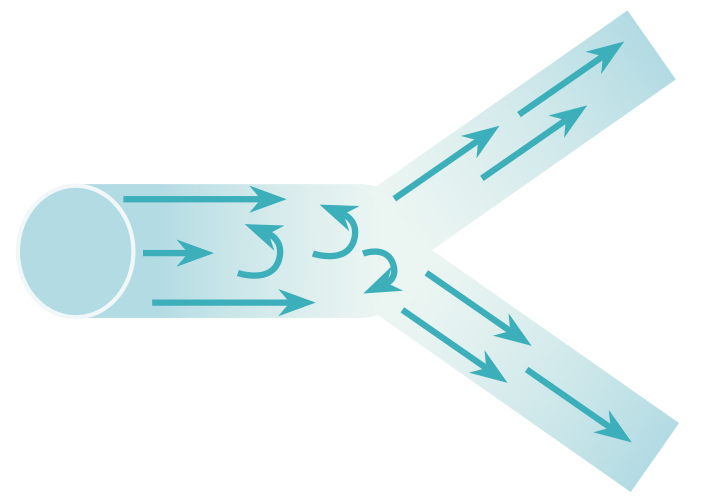

Переходный поток формируется в местах дихотомического разветвления трахеобронхиального дерева и является важным паттерном движения воздуха в легких (рис. 3)[4].

Рис. 3. Переходный поток воздуха

При везикулярном дыхании инспираторная фаза длиннее и интенсивнее экспираторной, а дыхательные шумы имеют акустически мягкий характер[5]. За развитие нормального дыхательного звука отвечает турбулентный поток в крупных и средних бронхах. По мере увеличения общего поперечного сечения бронхов по направлению к периферии легкого изменяется скорость потока в дистальных дыхательных путях. В периферических дыхательных путях наблюдается ламинарный поток, который продолжает уменьшаться в направлении альвеол и заканчивается диффузией. Ламинарный поток и диффузия являются процессами без шумообразования[6].

Патологические звуки возникают при сужении дыхательной трубки вследствие различных причин. Громкость, тембр и высота хрипов зависят от диаметра дыхательной трубки, скорости воздушного потока и плотности пристеночного секрета. При накоплении в просвете трахеи и бронхов крупного и среднего калибра секрета из-за воспаления и отека внутренний диаметр дыхательных путей сужается, что приводит к появлению низких сухих хрипов[7].

Паренхима легких и стенка грудной клетки действуют как фильтр низких частот, не пропуская высокочастотные звуки. Поэтому звуки, слышимые над грудной стенкой, — в основном низкочастотные. Частотный диапазон нормального дыхания — 200–1200 Гц; в зависимости от частоты дыхательные звуки классифицируются на следующие группы: низкочастотные (< 200 Гц), средне- (200–600 Гц) и высокочастотные (> 600 Гц)[6].

Введение в клиническую практику компьютерных методов оценки акустических явлений позволило расширить возможности диагностики бронхопульмональных заболеваний у детей.

Оценка функционального состояния органов дыхания — важная задача практикующего врача-пульмонолога. На сегодняшний день сложно представить рутинное физикальное обследование без ежедневного мониторинга состояния дыхательной системы при помощи аускультации. Однако аускультация является субъективным методом оценки состояния респираторного тракта, несмотря на ее определенные преимущества. Современный стетоскоп из-за особенностей строения усиливает низкочастотные звуки и ослабляет высокочастотные, что вызывает определенные сложности у врача при диагностике[2].

Помимо аускультации легких, необходимо использование других, уже ставших рутинными, объективных методов оценки состояния дыхательной системы. Спирография с анализом показателей функции внешнего дыхания (ФВД) требуется для установления диагноза и определения степени тяжести заболевания, а также для выбора тактики лечения и контроля эффективности проводимой терапии[8]. Тем не менее при ряде хронических заболеваний органов дыхания, благодаря высоким компенсаторным возможностям детского организма, патофизиологические изменения, лежащие в основе дыхания, могут не сопровождаться изменениями ФВД.

Исследование ФВД у детей имеет определенные особенности: в отличие от взрослых у них продолжаются рост и развитие бронхолегочных структур1. Спирограмма проводится у детей с шестилетнего возраста, и в ряде случаев, особенно при обострении заболевания, возникают сложности с выполнением дыхательных маневров. У детей с бронхиальной астмой нередко определяются нормальные функциональные показатели, несмотря на повторяющиеся обострения, особенно при легком течении астмы. Кроме того, показатели ФВД могут не иметь прямой корреляции со степенью выраженности симптомов астмы2.

Высокая распространенность и разнообразие заболеваний бронхолегочной системы у детей требуют развития методов изучения ФВД без использования форсированного дыхания, задержки дыхания, глубокого вдоха и мощного выдоха, которые дети не всегда могут выполнить.

Быстрое развитие технологий в последние годы повысило интерес исследователей к автоматическому компьютеризированному анализу легочных звуков[9–11]. Данный метод является одним из инструментов для оптимизации и количественной оценки параметров на основе конкретных спектральных характеристик легочных звуков. Углубленное изучение звуков привело к появлению приборов, позволяющих применять высокоточные, а также портативные варианты измерения в условиях поликлиники, стационара[1].

В 1981 году в России был разработан прибор для оценки ФВД, основной принцип работы которого — компьютерный анализ паттерна дыхания[1]. Последующие исследования акустических характеристик дыхательных шумов при бронхолегочной патологии положили начало методу компьютерной бронхофонографии (КБФГ).

Данный метод заключается в регистрации дыхательных звуков, возникающих при дыхании и изменяющихся в зависимости от наличия патологических состояний, затрагивающих верхние и нижние дыхательные пути[12]. Для фиксации акустического шумового сигнала, связанного с дыханием, используется микрофон, который размещается в ротовой полости на глубине 1,5–2 см вместе с загубником, на нос накладывается зажим.

Начало записи совпадает с началом выдоха. Для получения воспроизводимых результатов без артефактов исследование производится не менее трех раз. При проведении исследования у одного ребенка необходимо анализировать сходные по длительности дыхательные циклы с разницей не более 10%. Полученная запись отображается на экране персонального компьютера.

С помощью КБФГ оценивается интенсивность акустического компонента работы дыхания (АКРД). Метод основывается на регистрации и последующем анализе частотно-амплитудных характеристик дыхательных шумов. Сканирование респираторной волны осуществляется в частотном диапазоне от 200 до 12000 Гц. Выделяются три зоны частотного спектра: 200–1200 Гц — низкочастотный диапазон (НЧД), > 1200–5000 Гц — средние частоты (СЧД), > 5000 Гц — высокочастотный диапазон (ВЧД)3.

Компьютерно-диагностический комплекс «Паттерн-01» активно используется в клинической практике для проведения КБФГ[13–17]. Прибор применяют у детей с первых месяцев жизни с обструктивным бронхитом, бронхиальной астмой.

В настоящее время на кафедре инженерной экологии и охраны труда Московского энергетического института создан прибор по новым медико-техническим требованиям —регистратор респираторных звуков (РРЗ) (ТУ 26.60.12-001-56880266-2019), в котором использован принцип работы «Паттерн-01», но имеется ряд преимуществ.

Особенности конструкции РРЗ — малый размер и вес до 1 кг, что позволяет использовать прибор у постели пациента. Отличительная особенность РРЗ — возможность аудиозаписи дыхания. Врач может прослушать аудиозаписи регистрации паттерна дыхания пациента, которые сохраняются в архиве, что позволяет сравнить полученные результаты у одного больного до и после проведенной терапии[12]. Можно также соотнести акустические изменения с изменениями АКРД.

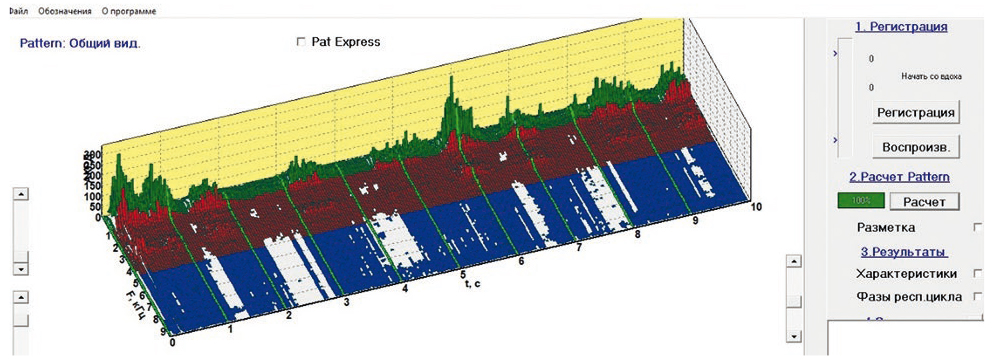

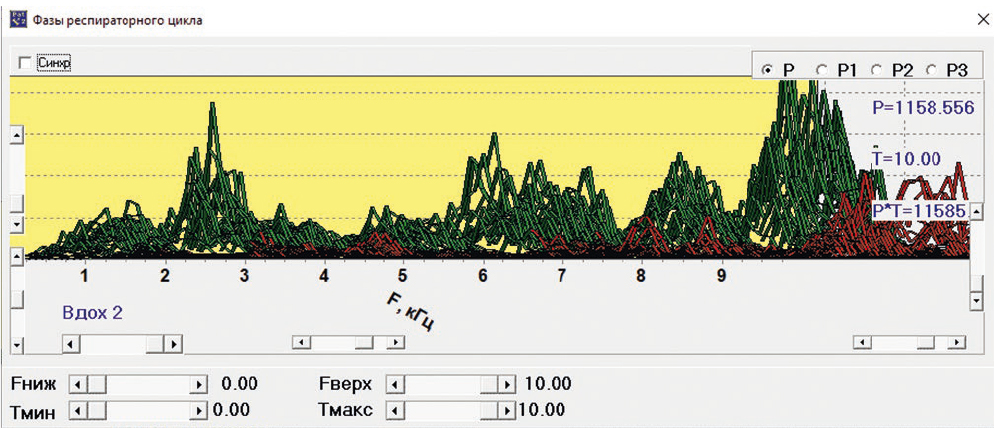

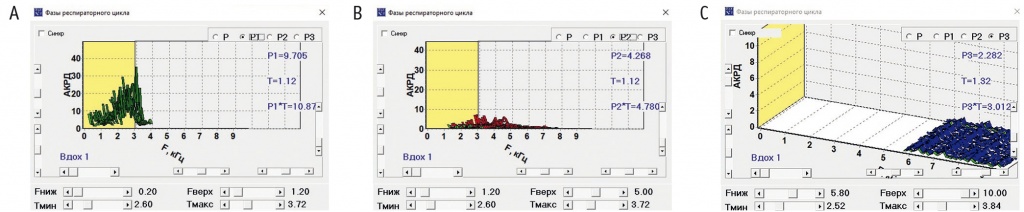

В РРЗ реализована функция визуализации спектральных характеристик в режиме реального времени (рис. 4), что позволяет проводить экспресс-обследования (скрининг) (рис. 5, 6). Для оценки характеристик вдоха и выдоха в отдельности разработана процедура разметки во времени (рис. 7). Появилась возможность анализировать динамические спектры звукового давления — разность между статическим атмосферным давлением и давлением в данной точке звукового поля в единицах Па (Паскаль), временны́е, звуковые и мощностные характеристики вдоха и выдоха в отдельности, отношения мощности в частотных диапазонах, отношения максимальных значений к средним для исследований спектральной неравномерности.

Рис. 4. Акустический портрет респираторного цикла (общий вид)

Рис. 5. 3D-модель акустического компонента работы дыхания во всех частотных диапазонах

Рис. 6. 3D-модель акустического компонента работы дыхания в низкочастотном (А), среднечастотном (В), высокочастотном (С) диапазонах

Рис. 7. Разметка фаз респираторного цикла

В 2022 году на базе педиатрического отделения Сеченовского центра материнства и детства Сеченовского Университета (Университетская детская клиническая больница) проведено исследование по определению ФВД с помощью РРЗ у детей без респираторной патологии.

Цель данного исследования — оценить опорные/нормальные показатели дыхания у здоровых детей в возрасте от 6 до 18 лет при помощи РРЗ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В педиатрическом отделении Сеченовского центра материнства и детства Сеченовского Университета (Университетская детская клиническая больница) обследованы 165 практически здоровых детей от 6 до 18 лет: 70 детей 6–11 лет и 95 детей старше 12 лет. Средний возраст — 11,4 ± 1,9 года, из них 86 (52%) мальчиков и 79 (48%) девочек.

Протокол исследования одобрен локальным этическим комитетом ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет) (протокол № 22-21 от 09.12.2021 г.). Законными представителями несовершеннолетних в возрасте до 15 лет и несовершеннолетними участниками исследования в возрасте 15 лет и старше подписано добровольное информированное согласие на участие.

ФВД определяли с помощью РРЗ (МЭИ, Россия, 2021 г.). Регистрация дыхательных шумов у пациента производится в положении сидя при спокойном дыхании в течение 10 секунд. Если ребенок тревожный, беспокойный, то регистрация может проводиться, когда он сидит на коленях у родителей. Для достижения трех воспроизводимых результатов процедура повторяется несколько раз.

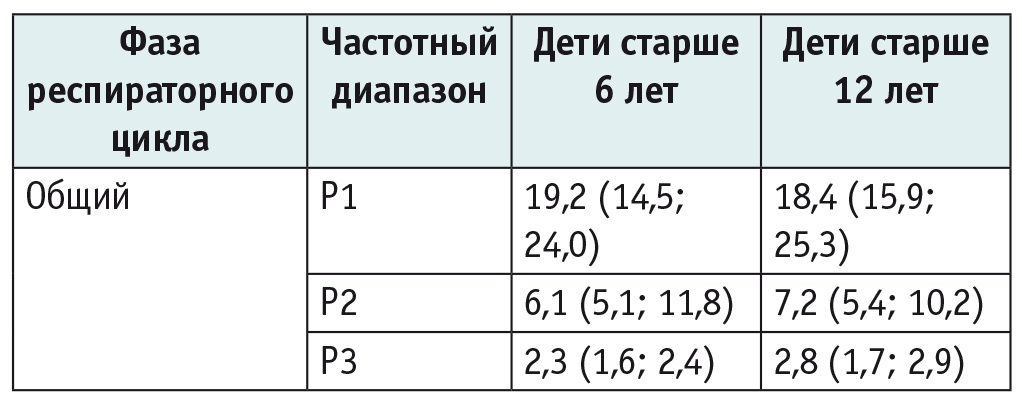

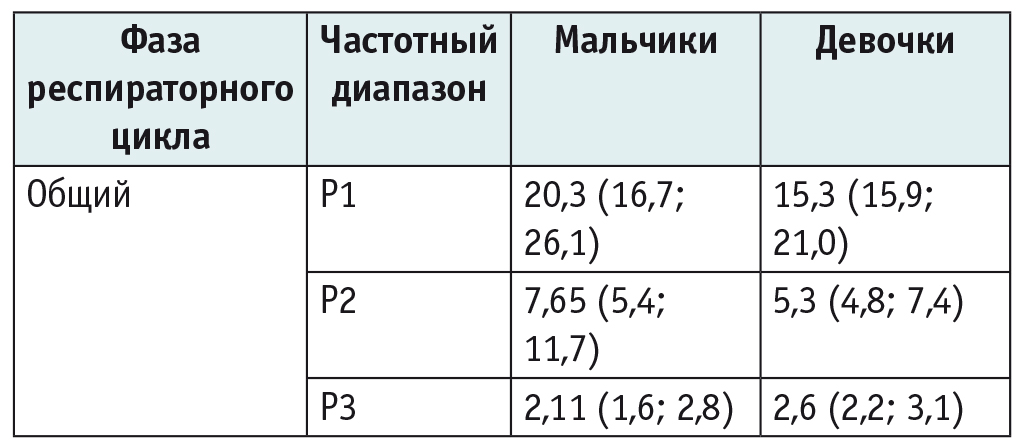

При КБФГ оцениваются показатели АКРД в НЧД P1 (200–1200 Гц), СЧД P2 (> 1200–5000 Гц) и ВЧД P3 (> 5000 Гц) и общая акустическая работа дыхания (P общий на вдохе и выдохе).

Статистическая обработка данных выполнялась на индивидуальном компьютере с помощью электронных таблиц Microsoft Excel и пaкета статистических программ Statistica V10, StatSoft Inc. (США), SAS V8 (США) и SPSS Statistics V17 (США). Числовые параметры, имеющие нормальное распределение, представлены в формате М ± SD, где М — среднее значение, SD — стандартное отклонение среднего значения. Параметры, имеющие распределение, отличное от нормального, приведены в формате Мe (Q25%; Q75%), где Мe — медиана, а Q25% и Q75% — верхний и нижний квартили.

Для сравнения числовых данных (после проверки количественных данных на нормальное распределение) использовали t-критерий Стьюдента для двух независимых выборок. Для сравнения непараметрических данных применяли критерий Манна — Уитни (для двух групп) для несвязанных совокупностей. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

При обследовании 165 детей получены следующие данные АКРД. На вдохе для НЧД показатель составил 16,1 (9,8; 20,4) мПа, СЧД — 5,84 (4,1; 9,4) мПа и ВЧД — 2,26 (1,3; 2,5) мПа, на выдохе — 23,9 (16,2; 30,1), 8,35 (5,6; 12,2) и 2,57 (2,0; 3,3) мПа соответственно. При исследовании общей АКРД (P общий) получены следующие значения: на вдохе P общий — 23,8 (16,5; 32,8) мПа, на выдохе — 35,6 (24,5; 47,6) мПа.

Не выявлены статистически значимые половые различия и разница между детьми разного возраста (табл. 1, 2).

Таблица 1

Опорные показатели акустического компонента работы дыхания у детей разных возрастных групп, мПА

Таблица 2

Опорные показатели акустического компонента работы дыхания у мальчиков и девочек, мПА

В паттерне у детей без респираторных нарушений превалировали осцилляции в НЧД и СЧД. Лишь у немногих детей определялись слабо выраженные осцилляции в ВЧД. Увеличение показателей в ВЧД может свидетельствовать о появлении дыхательных шумов из-за отека, воспаления, скопления секрета по ходу респираторного тракта, возникающих при различной респираторной патологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За 200 лет от момента создания стетоскопа до века компьютерных технологий произошел огромный прорыв в диагностике заболеваний легких.

Звуки, возникающие при дыхании, обладают различными акустическими свойствами, анализ которых может дать необходимую информацию для верификации диагноза, оценки тяжести состояния пациента и прогнозирования течения заболевания.

Анализ опорных показателей у детей без дыхательных нарушений является неотъемлемой частью изучения физиологии дыхания и выделения диагностических критериев при возникновении патологических процессов на различных уровнях респираторного тракта. Данные показатели имеют большое значение для оценки состояния дыхательной системы у детей.

Различия АКРД в разных диапазонах объясняются тем, что в основе бронхофонографии лежит анализ временны́х и частотных характеристик дыхательного спектра. Дыхательных шумы, возникающие при изменении диаметра воздухоносных путей, ригидности стенок бронхов в сочетании с бифуркациями бронхиального дерева, приводят к образованию турбулентных воздушных потоков и, как следствие, акустических феноменов, регистрируемых при сканировании акта дыхания.

Учитывая чувствительность микрофонов, врач может оценить аускультативные феномены, такие как дыхательные шумы, хрипы, крепитация, в частотных диапазонах, которые невозможно услышать при помощи стетоскопа.

Благодаря возможности записи звука паттерны дыхания пациентов могут быть сохранены и архивированы, что позволяет не только оценить звуковые характеристики в момент регистрации, но и сравнить записи до и после проведенной терапии, а также расширить образовательные возможности студентов, ординаторов, аспирантов и врачей по пульмонологии.

Технология регистрации звука может быть использована для мониторинга эффективности лечебно-профилактических мероприятий у детей.

Поступила: 10.04.2023

Принята к публикации: 10.05.2023

________

1 The Global Strategy for Asthma Management and Prevention. Global Initiative for Asthma (GINA). 2022. URL: http://www.ginasthma.org (дата обращения — 15.04.2023).

2 Бронхиальная астма. Клинические рекомендации. 2021. URL: Бронхиальная астма (2021) (spulmo.ru) (дата обращения — 15.04.2023).

3 Малышев B.C., Ардашникова C.H., Каганов С.Ю., Манюков М.Ф. и др. Способ регистрации дыхательных шумов. Патент РФ № 5062396. Бюлл. изобрет. 1995; № 18.