Все затруднения дыхания, возникающие у детей, можно разделить на связанные с внешними (эффект сдавления) или внутренними факторами (воспаление, бронхоконстрикция, обтурация просвета дыхательных путей, нейрогенные нарушения). Диагностический алгоритм и спектр необходимых методов исследования в каждом конкретном случае определяются прежде всего результатами аускультации, выявляющей затруднение вдоха или выдоха. Определенную корректировку в диагностический процесс вносят анамнестические данные больного (указания на аллергию, связь с эпизодом аспирации инородного тела или поперхиванием и кашлем во время еды и т. д.) и результаты традиционных методов обследования, включая исследование ФВД и рентгенографию органов грудной клетки.

Удлиненный выдох, сопровождающийся сухими и/или влажными разнокалиберными хрипами, определяется как синдром бронхиальной обструкции, которому педиатры уделяют наибольшее внимание. Причины синдрома повторной бронхиальной обструкции у дошкольников достаточно многочисленны, хорошо известны и, как правило, не представляют серьезных диагностических проблем. Среди них наиболее типичными являются перенесенные респираторные вирусные инфекции, особенно RSV- и риновирусной этиологии, и бронхиальная астма. К более редким причинам относят аспирацию инородного тела или хроническую аспирацию пищи, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, трахеопищеводный свищ и некоторые другие [1‒3, 6, 7].

Появление синдрома повторной бронхиальной обструкции в подростковом возрасте исключает большинство из перечисленных причин. Однако добавляет к спектру заболеваний для дифференциальной диагностики, помимо астмы, токсический или гиперсенситивный пневмонит, опухоли бронхов и ряд других факторов. Например, оперативные вмешательства на щитовидной железе являются причиной 60% случаев пареза голосовых связок, приводящего к затруднению прохождения воздуха по дыхательным путям и нарушению вентиляционной функции легких [4].

Выяснение причины затруднения прохождения воздуха по дыхательным путям и возникающих при этом вентиляционных нарушений невозможно без участия специалиста по функциональной диагностике и анализа показателей кривой «поток — объем», выявляющего признаки экстраторакальной обструкции. При переменной экстраторакальной обструкции, которая может наблюдаться в случаях паралича голосовых связок и увеличения щитовидной железы, возникает избирательное ограничение воздушного потока при вдохе. Во время выдоха давление внутри дыхательных путей увеличивается и превышает атмосферное, поэтому экспираторный поток меняется мало. При вдохе наблюдается обратная картина: атмосферное давление, воздействующее на зону поражения снаружи, значительно превышает давление в дыхательных путях, что приводит к снижению инспираторных потоков [5].

Цель статьи: демонстрация клинического случая синдрома бронхиальной обструкции в подростковом возрасте, имеющего необычную причину — развитие переменной экстраторакальной обструкции вследствие пареза голосовых связок после тотальной струмэктомии.

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Анна М., 14 лет, проживающая в Москве, 13 марта 2015 г. обратилась к пульмонологу Детского центра диагностики и лечения им. Н. А. Семашко (директор — к. м. н. А. Ю. Нестеровская) с жалобами на затрудненное дыхание после быстрой ходьбы и при подъеме по лестнице, появившееся после операции по поводу диффузного токсического тиреоидита.

Анамнез жизни. Девочка от второй беременности (первая закончилась медицинским абортом), протекавшей с явлениями токсикоза на протяжении первых 6 месяцев. Роды в срок, со стимуляцией. Оценка по шкале Апгар — 7/8 баллов. В возрасте 1 года был диагностирован ДЦП с левосторонним гемипарезом, по поводу которого в дальнейшем девочка регулярно получала лечение в детской психоневрологической больнице № 18 (Научно-практический центр детской психоневрологии Департамента здравоохранения города Москвы). В аллергоанамнезе — эпизод лекарственной аллергии (кожная сыпь) на комбинированный препарат амоксициллина и клавулановой кислоты. Респираторными заболеваниями болела редко. Перенесла ротавирусную инфекцию и ветряную оспу. Семейный анамнез отягощен: у мамы ребенка аутоиммунный тиреоидит, нейродермит.

Анамнез болезни. 18.02.2014 произведена тотальная струмэктомия по поводу диффузного токсического тиреоидита. В послеоперационном периоде развилась афония, голос восстановился лишь через 6 месяцев. Во время реабилитации отмечалась аллергическая сыпь на вводившиеся медикаменты (какие — неизвестно, так как мать отказалась от дальнейшей терапии), появилось затрудненное дыхание при быстрой ходьбе. При исследовании ФВД (06.03.2015) выявлены комбинированные (рестриктивные и обструктивные) вентиляционные нарушения: ФЖЕЛ — 72%; ОФВ1 — 74%; максимальная объемная скорость экспираторного потока в интервале 25‒75% ФЖЕЛ (МОС25-75) — 69%; пиковая скорость выдоха (ПСВ) — 51%; проба с сальбутамолом отрицательная. По данным ЭхоКГ, морфофункциональные параметры сердца в пределах нормы, фальшхорда в полости левого желудочка, пролапс митрального клапана 0‒I степени без регургитации. Так как явной связи бронхиальной обструкции с астмой не прослеживалось, а проба с сальбутамолом была отрицательной, рекомендовалась консультация детского пульмонолога.

При осмотре общее состояние средней тяжести. Физически хорошо развита. Незначительные ограничения движения в левой руке и ноге (последствия левостороннего гемипареза), небольшая заторможенность. Девочка учится в обычной школе, успеваемость ниже средней. Кожные покровы чистые, без признаков акроцианоза. Периферические лимфоузлы без особенностей. Зев не гиперемирован, чист. Миндалины гипертрофированы (II степень), лакуны глубокие. Кашля, одышки в покое нет. Частота дыхания — 16 в минуту. Слышны дистанционные хрипы, перкуторный звук над легкими с коробочным оттенком. Вдох и выдох умеренно затруднены, «музыкальные» хрипы выслушиваются на вдохе и выдохе. Сердечная деятельность удовлетворительная, выслушивается негрубый систолический шум.

С учетом наличия у ребенка лекарственной аллергии, комбинированных (рестриктивных и обструктивных) вентиляционных нарушений, выявленных при исследовании ФВД, а также аутоиммунных заболеваний в семейном анамнезе (аутоиммунный тиреоидит у матери) был проведен расширенный диагностический поиск. Помимо исключения сужения дыхательных путей с помощью современных методов лучевой диагностики, выполнялся комплекс исследований для дифференциальной диагностики бронхиальной астмы, токсического или гиперсенситивного пневмонита.

При лабораторном исследовании гуморального иммунитета: IgM — 108 мг% (норма — 104 ± 46 мг%); IgA — 126 мг% (норма — 168 ± 54 мг%); IgG — 1150 мг% (норма — 1217 ± 261 мг%); общий IgE — 52 МЕ/мл (норма — до 100 МЕ/мл); циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) — 115 Мв (норма — 109‒352 Мв).

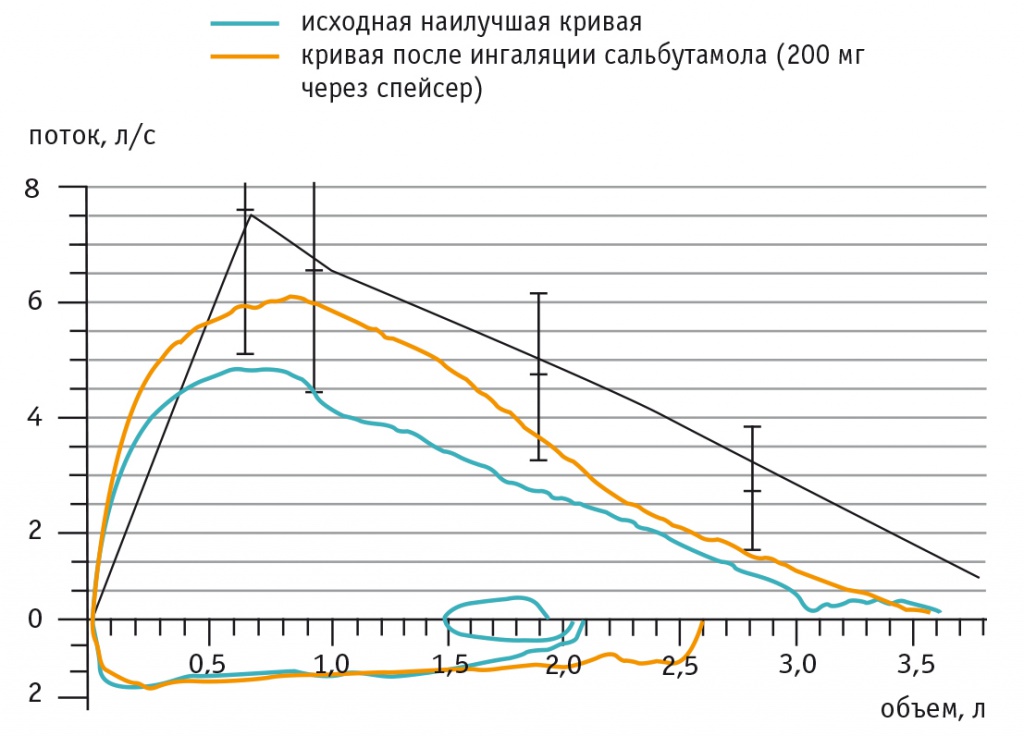

При исследовании ФВД сохранялись умеренно выраженные генерализованные нарушения бронхиальной проходимости: ФЖЕЛ — 90%; ОФВ1 — 78%; МОС25 — 65%; МОС50 — 53%; МОС75 — 38%; МОС25-75 — 51%; ПСВ — 62%. Индекс Генслера (ОВФ1/ФЖЕЛ) — 88%. Визуальный анализ кривой «поток — объем» выявил признаки переменной экстраторакальной обструкции: при повторных маневрах вдоха-выдоха ФЖЕЛ вдоха практически не меняется (рис.). Проба с сальбутамолом положительная: прирост ОФВ1 — 10% (+ 270 мл), но кривые вдоха до и после ингаляции практически не меняются. Диффузионная способность легких, определенная методом одиночного вдоха (англ. Diffusion Single Breath), в границах нормы (76% от должного значения).

Рис. Кривая «поток — объем» форсированного выдоха больной Анны М., 14 лет.

Примечание. Верхняя часть кривой — выдох, нижняя часть кривой — вдох

КТ области шеи и легких: патологических изменений в области шеи и легочных структурах не найдено.

Особенностями данного случая являются появление жалоб на затрудненное дыхание в подростковом возрасте и временна́я связь с перенесенной операцией на щитовидной железе, а также присутствие аускультативных признаков затруднения как вдоха, так и выдоха.

Проведенное обследование позволило исключить органические изменения в области шеи и легочной ткани. Нормальный уровень общего IgE, несмотря на положительную пробу с сальбутамолом, указывал на неаллергический генез бронхиальной обструкции.

Отсутствие изменений в легочной ткани при КТ легких, нормальные показатели гуморального иммунитета и ЦИК, а также отсутствие признаков гипоксемии, рестриктивных нарушений и нормальная диффузионная способность легких при исследовании ФВД свидетельствовали об отсутствии связи бронхиальной обструкции с токсическим и гиперсенситивным пневмонитом.

Лишь при анализе кривой «поток — объем» сохранявшиеся у больной умеренно выраженные генерализованные нарушения бронхиальной проходимости нашли объяснение, что позволило сформулировать окончательный диагноз: «Переменная экстраторакальная обструкция. Парез голосовых связок после тотальной струмэктомии?»

Диагноз пареза голосовых связок был в последующем подтвержден в ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России». Выполнено оперативное вмешательство на голосовых связках для расширения голосовой щели и восстановления вентиляционной функции легких.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенный пример расширяет клинический опыт и демонстрирует необходимость тесного междисциплинарного сотрудничества детских аллергологов, пульмонологов, специалистов по функциональной диагностике, а также оториноларингологов для установления редких причин синдрома бронхиальной обструкции.