Острые кишечные инфекции (ОКИ) до настоящего времени сохраняют значимость в структуре инфекционной патологии. В Российской Федерации в 2015 г. заболеваемость ОКИ, вызванными установленными бактериальными и вирусными возбудителями, а также пищевыми токсикоинфекциями установленной этиологии, составила 168,14 случая на 100 000 населения, при этом в педиатрической практике данный показатель был значительно выше — 837,77 случая. Для ОКИ неустановленной этиологии за указанный период, по данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости был 346,42 случая на 100 000 населения, а среди детей до 14 лет включительно — 1272,28 случая [4].

Распространенность ОКИ во всем мире, возможность развития летальных исходов, особенно в педиатрической практике, диктуют необходимость оптимизировать терапевтические подходы в соответствии с современными научными данными.

В настоящее время общепризнанна высокая клиническая эффективность раннего назначения пациентам с ОКИ препаратов, обладающих сорбционным действием, что было доказано в клинических исследованиях [2]. При этом данная группа лекарственных средств демонстрирует положительные терапевтические эффекты при ОКИ различной этиологии. Наиболее перспективным направлением в совершенствовании терапии ОКИ является использование средств, обладающих цитомукопротективным действием. Ранее данные эффекты были описаны для диоктаэдрического смектита [1, 8, 13, 14].

В настоящее время разработан комплексный препарат дубильной кислоты (танина) и желатина — желатина таннат, обладающий цитомукопротективным действием в отношении слизистой оболочки кишечника благодаря своей способности образовывать на ее поверхности пленку, что позволяет уменьшить повреждение слизистой оболочки ЖКТ возбудителями ОКИ [7, 11, 12]. За рубежом данная лекарственная композиция продемонстрировала свою эффективность в доклинических и клинических исследованиях, в том числе в педиатрической практике [6, 10, 15].

Цель исследования: анализ эффективности современных подходов к сорбционной и цитомукопротективной терапии ОКИ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проводилось в два этапа. Первым этапом был сравнительный анализ клинической эффективности разных подходов к сорбционной терапии, проведенный ретроспективно на основе данных о 123 пациентах в возрасте от 6 месяцев до 12 лет, госпитализированных с ОКИ в детскую инфекционную больницу № 5 г. Москвы (главный врач — Е. В. Власов) в 2009-2011 гг. Для лечения этих пациентов использовались различные препараты: диоктаэдрический смектит (26 больных), полиметилсилоксана полигидрат (25 пациентов), кремния диоксид коллоидный (22 ребенка), лигнин гидролизный (20 детей) и каолин (30 пациентов).

Вторым этапом исследования являлась оценка эффективности комплексного препарата желатина таннат, которая проводилась в ходе проспективного, рандомизированного, открытого, сравнительного, наблюдательного клинического исследования. В нем приняли участие 50 детей в возрасте от 6 месяцев до 12 лет, больных ОКИ и госпитализированных в Мытищинскую городскую клиническую больницу (главный врач — В. А. Янин). Пациенты были рандомизированы на две группы. В основной группе в составе комплексной терапии дети получали желатина таннат (режим дозирования: дети до 3 лет — по 1 пакетику с интервалом 4-6 часов до исчезновения симптомов диареи, не более 6 пакетиков в сутки; дети от 3 до 12 лет — по 1-2 пакетика, в зависимости от степени выраженности диареи, с интервалом 4-6 часов до исчезновения симптомов диареи) и диоктаэдрический смектит в возрастных дозах. В группе сравнения больным назначали стандартную терапию, сорбционная составляющая была представлена диоктаэдрическим смектитом. Рандомизация осуществлялась путем чередования отнесения пациентов к той или иной группе в порядке поступления больных в стационар. В основную группу были включены 24 пациента в возрасте от 6 месяцев до 12 лет 3 месяцев, в группу сравнения — 26 детей в возрасте от 7 лет до 11 лет 5 месяцев. Перед началом терапии группы были сопоставимы между собой по всем основным характеристикам (пол, возраст, этиология основного заболевания, отягощенность преморбидного фона).

Базисная терапия в обеих группах включала в себя сорбенты, средства для оральной/парентеральной регидратации, антибактериальную/противовирусную терапию по показаниям, пробиотики, а также симптоматическую терапию по показаниям (жаропонижающие лекарственные средства, ферментные, антигистаминные препараты и др.). Назначение препаратов осуществлялось в соответствии с рекомендованными возрастными дозами и схемами, указанными в инструкциях по применению.

Клиническую оценку эффективности терапии проводили по динамике интегрального индекса клинических симптомов (ИИКС) [3]; длительности субъективных жалоб пациентов и клинических проявлений ОКИ (диарея, интоксикация, повышенная температура, рвота, обезвоживание, боли в животе, метеоризм); доле пациентов с развившимися осложнениями (патология сердечно-сосудистой системы, бактериальные осложнения, инфекции мочевыводящих путей, патология поджелудочной железы и гепатобилиарной системы); динамике лабораторных показателей и частоте развития нежелательных явлений на фоне лечения, а также на основании расчета медианы клинической эффективности (срока выздоровления 50% пациентов).

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программы Microsoft Excel и включала в себя определение процентного выражения ряда показателей, среднего арифметического (М) и стандартной ошибки среднего арифметического (m). Для оценки статистической значимости различий между показателями использовали t-критерий Стьюдента. Различия считали статистически значимыми при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

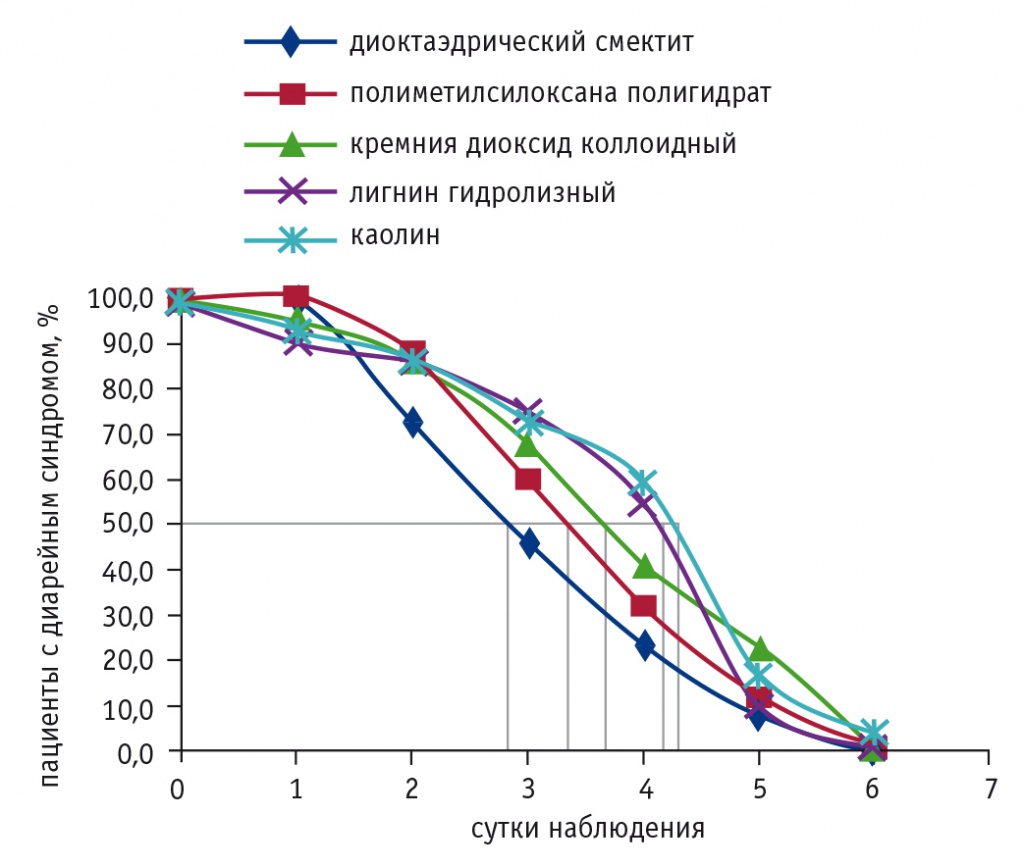

Одним из ключевых клинических проявлений ОКИ является диарейный синдром. В ходе первой части исследования была проведена оценка динамики купирования данного синдрома у пациентов, в терапии которых использовались различные сорбенты (рис. 1).

Рис. 1. Динамика купирования диарейного синдрома при использовании различных препаратов сорбционного действия, %.

Примечание. Перпендикулярами указаны медианы клинической эффективности

Наиболее быстро диарея купировалась при применении диоктаэдрического смектита — медиана клинической эффективности достигла 2,8 суток. Это подтверждает данные, полученные ранее в плацебо-контролируемом исследовании, где медиана его клинической эффективности составила 68,2 часа [9].

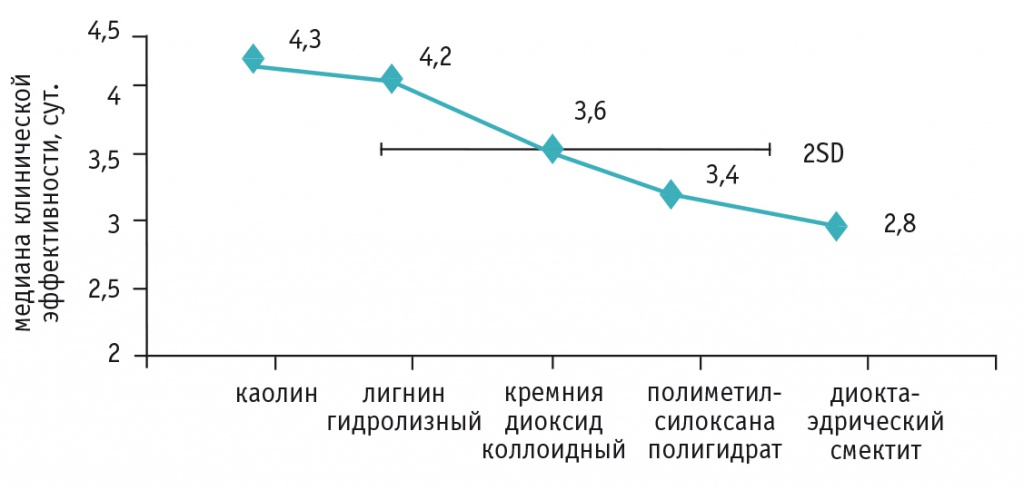

Сравнительный анализ медиан клинической эффективности различных сорбентов показал минимальные значения медианы (т. е. наиболее высокие показатели клинической эффективности по купированию диарейного синдрома) у диоктаэдрического смектита (рис. 2).

Рис. 2. Медианы клинической эффективности различных препаратов сорбционного действия, сутки

В рассматриваемой группе препаратов был проведен расчет среднего арифметического, медианы и стандартного отклонения для показателя медианы клинической эффективности. Среднее арифметическое составило 3,7 суток, стандартное отклонение — 0,61 суток. Медиана пришлась на 3,6 суток, а двойное стандартное отклонение (2SD) составило 1,23 суток. Это позволило в нашем исследовании выделить препараты с приемлемой клинической эффективностью, не выходящие за уровень 2SD (лигнин гидролизный, кремния диоксид коллоидный, полиметилсилоксана полигидрат), с высоким уровнем эффективности (диоктаэдрический смектит) и с низким уровнем эффективности (каолин).

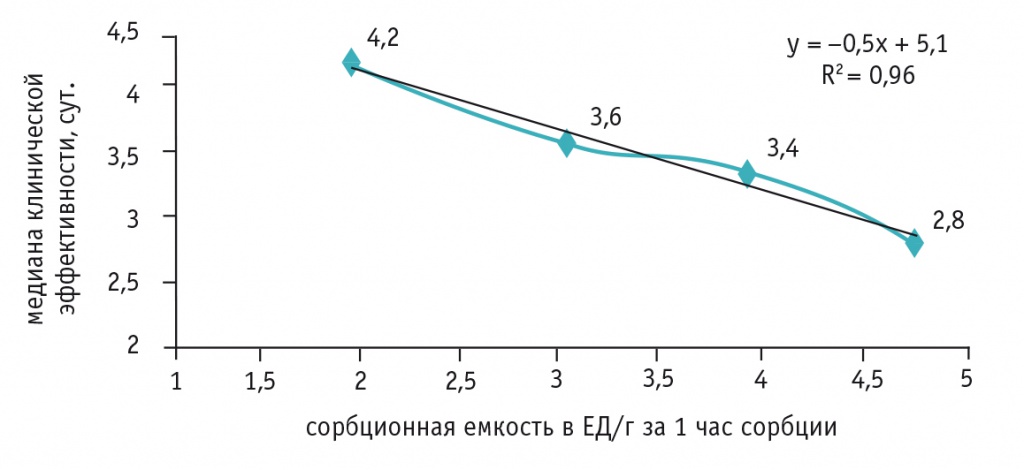

После исследования сорбционной емкости различных сорбентов [5] и получения данных по клинической эффективности изучалась их взаимосвязь (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость клинической эффективности от сорбционной емкости препарат, сутки

Была получена обратная линейная зависимость с высоким уровнем статистической значимости (коэффициент достоверности аппроксимации — 0,96) между сорбционной емкостью препарата и его клинической эффективностью: чем выше сорбционная емкость, тем меньше медиана клинической эффективности сорбента и, следовательно, тем выше его клиническая эффективность. Таким образом, установление зависимости между сорбционной емкостью сорбента и его клинической эффективностью позволяет не только определить препараты для терапии ОКИ из числа существующих лекарственных средств, но и заранее предсказать клиническую эффективность создаваемых препаратов.

Патогенетически оправданным является совершенствование терапевтических подходов при ОКИ в направлении обеспечения цитомукопротекции. Известно, что, помимо сорбционных свойств, диоктаэдрический смектит обладает цитомукопротективным эффектом в отношении слизистой оболочки ЖКТ. Усиление цитомукопротективного действия возможно при назначении в составе комплексной терапии желатина танната, эффекты которого показаны в зарубежных исследованиях [10, 11, 15]. При изучении клинической эффективности желатина танната в составе комплексной терапии ОКИ у детей нами получены следующие результаты.

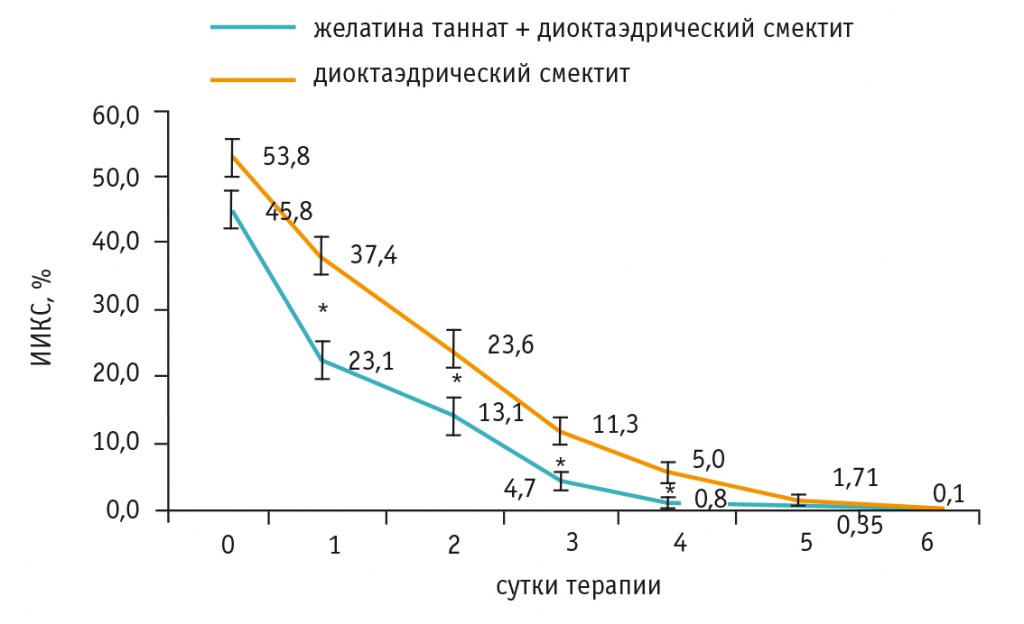

Основным показателем эффективности терапии был ИИКС [3]. В ходе клинического наблюдения со 2-го дня болезни (через 24 часа от начала терапии) и до 5-го дня болезни (4-х суток терапии) в основной группе отмечалось статистически значимо более выраженное снижение данного показателя (рис. 4). Значения ИИКС, находящиеся в пределах от 0% до 35%, свидетельствуют о легкой форме заболевания, от 36% до 70% — о среднетяжелой, а 71% и более — о тяжелой форме болезни. Как видно из рисунка 4, суммарная оценка ИИКС в основной группе начиная со 2-го дня болезни (1-х суток терапии) уже указывала на легкие проявления ОКИ, тогда как в группе сравнения на 2-й день болезни она продолжала оставаться в зоне значений, относящихся к среднетяжелым проявлениям заболевания.

Рис. 4. Динамика средних значений интегрального индекса клинических симптомов (ИИКС) в сравниваемых группах, %.

* Р < 0,05

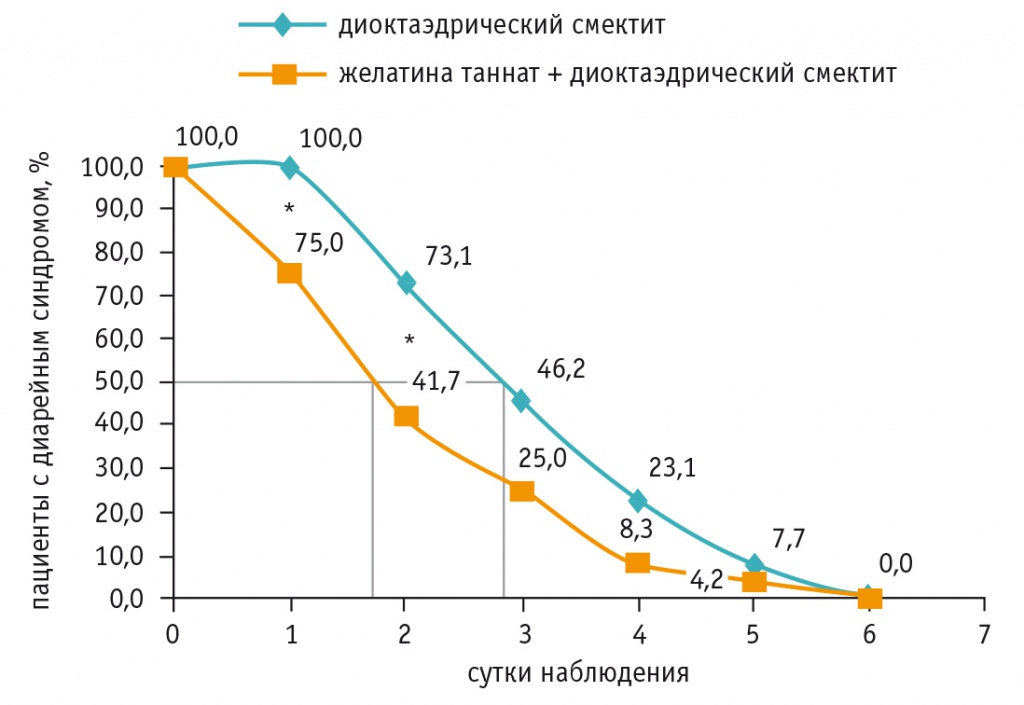

Динамика купирования диарейного синдрома показала бóльшую клиническую эффективность комплексной терапии ОКИ у детей с использованием желатина танната и сорбционного препарата, чем терапии только сорбционным препаратом: медиана клинической эффективности при применении только диоктаэдрического смектита составила 2,8 суток, а в группе, где использовались желатина таннат и диоктаэдрический смектит, — 1,7 суток (рис. 5).

Рис. 5. Динамика купирования диарейного синдрома в сравниваемых группах, %.

* Р < 0,05.

Примечание. Перпендикулярами указаны медианы клинической эффективности

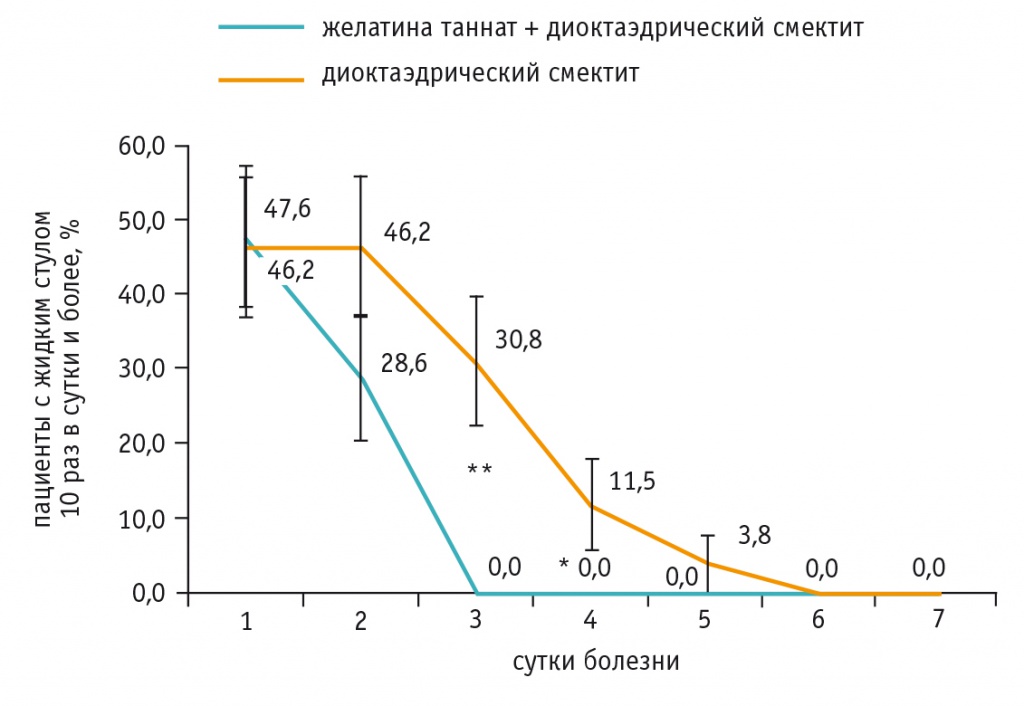

В целом динамика нормализации показателей стула у больных основной группы была более благоприятной: статистически значимо бо́льшую выраженность имело уменьшение частоты жидкого стула (рис. 6). На 3-й день болезни (2-е сутки лечения) у пациентов основной группы высокая частота стула (10 раз в сутки и более) не фиксировалась, в то время как в группе сравнения она сохранялась у 30,8% детей (р < 0,01). Аналогичная картина наблюдалась на 4-й день болезни (3-и сутки лечения) (р < 0,05).

Рис. 6. Доли детей, имеющих жидкий стул с частотой 10 раз в сутки и более, от общего числа детей в группах в динамике, %.

* P < 0,05.

** P < 0,01

Начиная с 3-го дня болезни (2-х суток лечения) ни в одной из групп не было зарегистрировано рвоты у пациентов. На 2-е сутки болезни (1-е сутки лечения) статистически значимых различий по данному клиническому проявлению между группами получено не было.

Через 24 часа с момента начала лечения сухость кожных покровов (как один из маркеров синдрома обезвоживания) отмечалась у 52,4% пациентов основной группы и у 80,8% детей в группе сравнения (р < 0,05). Это нашло отражение в динамике купирования эксикоза ко 2-м суткам лечения: отсутствие эксикоза было зафиксировано у большинства (66,7%) пациентов основной группы и у 26,9% больных группы сравнения (р < 0,01). В структуре эксикоза в группах также были получены статистически значимые различия. Так, на 2-е сутки болезни (1-е сутки лечения) у пациентов основной группы эксикоз II степени не наблюдался, в то время как в группе сравнения он был зафиксирован у 19,2% больных (р < 0,01).

Поражение нервной системы оценивалось комплексно: учитывались изменения активности ребенка, нарушения сна и эмоционального статуса. В основной группе было получено статистически значимо более быстрое купирование симптомов поражения нервной системы (нормализация активности ребенка, показателей сна и эмоционального статуса) (р < 0,05).

Статистически значимых различий по динамике лихорадочной реакции, интоксикационного синдрома, метеоризма, болей в животе в группах получено не было. Нежелательных явлений в основной группе и группе сравнения не выявлено. Ситуации, требующие отмены исследуемой терапии, не регистрировались.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оптимальное соотношение сорбционной емкости и клинической эффективности продемонстрировал энтеросорбент диоктаэдрический смектит, что позволяет отнести его к препаратам выбора при острых кишечных инфекциях (ОКИ). Препаратами с приемлемым уровнем клинической эффективности являются лигнин гидролизный, кремния диоксид коллоидный, полиметилсилоксана полигидрат. Каолин можно отнести к лекарственным средствам с низким уровнем клинической эффективности при ОКИ.

Включение в схему комплексной терапии желатина танната позволяет сократить сроки и выраженность диарейного синдрома и синдрома обезвоживания.