ВВЕДЕНИЕ

Изучение процесса самостигматизации у больных психическими расстройствами в последние годы приобретает все большую актуальность. Из всех страдающих психическими заболеваниями самостигматизации наиболее подвержены лица с пограничными психическими расстройствами. Стигма является сложным и многогранным феноменом, который определяется отношением общества к психическим заболеваниям. Имеющиеся стереотипы приводят к навешиванию ярлыков на пациентов, при этом в качестве ответной реакции у последних происходит внутренняя стигматизация как процесс переживания новой для себя роли психически больного. Эта роль заставляет испытывать ограничения в сферах психологического и социального функционирования [1, 2].

Самостигматизации в особенности подвержены больные расстройствами невротического спектра, которые, в отличие от лиц, страдающих расстройствами психотического уровня, сохраняют критическое отношение к своему состоянию [3]. Опасаясь потери социального статуса, такие больные зачастую скрывают факт обращения к психиатру или же избегают визита к нему на протяжении длительного времени [4]. Таким образом, самостигматизация начинает ассоциироваться с дискриминацией, которая ведет к нарушению адаптации больных в социальной среде, препятствуя взаимодействию с врачом. «Избегающее врача-психиатра поведение» повышает риск хронизации заболевания и развития необратимых изменений личности.

Ранее проведенные исследования показали, что своевременному обращению больных соматизированными расстройствами за специализированной помощью препятствуют социально-демографические, информационные, клинические, организационные факторы [3, 5]. Следовательно, целесообразен акцент на низком образовательном уровне, использовании недостоверных источников информации и высокой внушаемости, требующих восполнения знаний о болезни, избирательного преподнесения необходимых больному сведений. Преодолению «избегающего врача-психиатра поведения» и формированию у пациента грамотных представлений о его заболевании может способствовать психообразовательная программа, являющаяся новым видом лечебно-реабилитационного вмешательства.

В рамках описанного представляет интерес изучение эффективности применения у больных соматизированными расстройствами программы дестигматизации, направленной на признание больными наличия у себя психического заболевания и осознание необходимости в специализированной психиатрической помощи.

Недостаточная изученность эффективности дестигматизационных программ, ориентированных на изменение негативного образа психически больного в общественном сознании, обусловила необходимость дальнейших исследований в этой области [6–12].

Цель настоящего исследования: изучение роли психообразовательной программы в преодолении самостигматизации у больных соматизированными расстройствами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Представляемое обсервационное эмпирическое сравнительное рандомизированное клиническое исследование выполнено в 2015–2019 гг. на базе психосоматического отделения областной клинической наркологической больницы г. Курска.

Работа проводилась в соответствии с этическим стандартом Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации (протокол заседания комитета по этике Курского государственного медицинского университета № 5 от 14.05.2015). Все пациенты получили исчерпывающее разъяснение потенциальных выгод и рисков и подписали информированное добровольное согласие на участие в исследовании.

Критерием включения было наличие диагноза соматизированного расстройства в соответствии с МКБ-10 (F45.0). Критериями исключения являлись соматические заболевания в стадии обострения, органические заболевания головного мозга, наличие черепно-мозговых травм в анамнезе.

В выборку вошли 120 респондентов — впервые госпитализированных больных соматизированными расстройствами (F45.0) с длительностью заболевания от двух до трех лет. Возраст пациентов составлял от 20 до 45 лет. Больных рандомизировали в две группы: 60 пациентов основной (экспериментальной) группы наряду с традиционным психофармакологическим лечением участвовали в психообразовательной программе; 60 больных контрольной группы получали только медикаментозную терапию.

Психообразовательная программа для пациентов изучаемой выборки была разработана исходя из их психологических особенностей, выявленных в ходе предварительного тестирования. Программа несла образовательную миссию и была направлена на формирование у больных грамотных представлений о соматизированных расстройствах, обеспечение психосоциальной поддержки в терапевтической среде, преодоление пациентами самостигматизации, повышение их социальной адаптации.

Работа по программе начиналась с формирования групп и знакомства их участников друг с другом. Далее в ходе групповых занятий обсуждались темы, наиболее актуальные для больных соматизированными расстройствами, в целях формирования грамотных представлений об особенностях заболевания и преодоления «избегающего врача-психиатра поведения». На заключительном этапе больным предоставляли информацию о современном состоянии психиатрической помощи.

Состояние пациентов оценивали с помощью клинико-психологических и психодиагностических методов. В числе клинико-психологических методов применяли беседу и сбор психологического анамнеза. Психодиагностическая методика включала в себя опросник по самостигматизации, разработанный сотрудниками отдела организации психиатрической помощи Научного центра психического здоровья (Ястребов В.С., Ениколопов С.Н., Михайлова И.И., 2005) [8], «Карту оценки уровня знаний о психической болезни и эффективности психообразовательной программы» (Сальникова Л.И., Мовина Л.Г., 2002) [9], четырехмерный опросник для оценки дистресса, депрессии, тревоги и соматизации (4ДДТС) при вегетативных психосоматических расстройствах пограничного уровня (исследование показателей по шкале соматизации) [10].

При статистической обработке данных использовали непараметрические статистические критерии, предназначенные для оценки достоверности сдвига в значениях исследуемого признака (T-критерий Уилкоксона) и выявления межгрупповых различий в уровне исследуемого признака (U-критерий Манна — Уитни). Все расчеты проводили с помощью статистического пакета Statistica 10.0 (StatSoft, США). Различия считали статистически значимыми при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

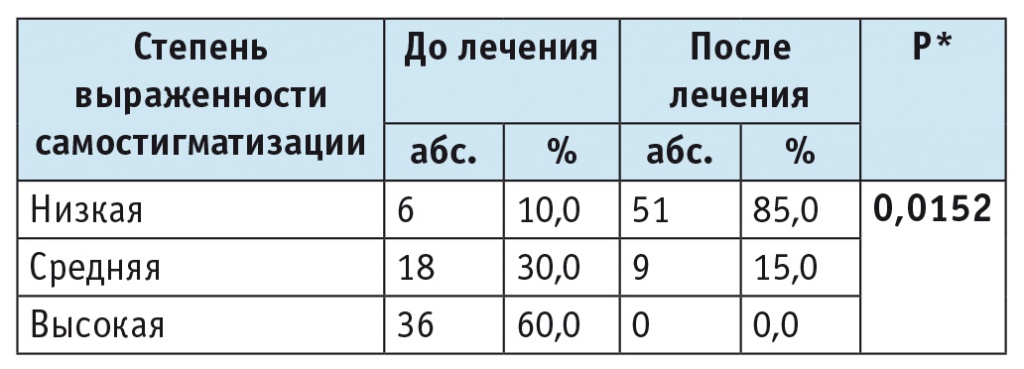

Различия в выраженности самостигматизации до и после лечения с применением психообразовательной программы в экспериментальной группе находились на достоверном уровне статистической значимости (р < 0,05) (табл. 1).

Таблица 1

Различия в выраженности самостигматизации до и после лечения в экспериментальной группе (n = 60)

* Критерий Уилкоксона.

Опираясь на полученные данные, можно сделать вывод о том, что в большинстве случаев у больных соматизированными расстройствами с длительностью заболевания от двух до трех лет при первичном обследовании наблюдается самостигматизация высокой и средней степени выраженности. Они переживают новую для себя роль психически больного и испытывают ограничения в различных сферах психологического и социального функционирования. Проведенная психообразовательная программа способствовала улучшению результатов (см. табл. 1).

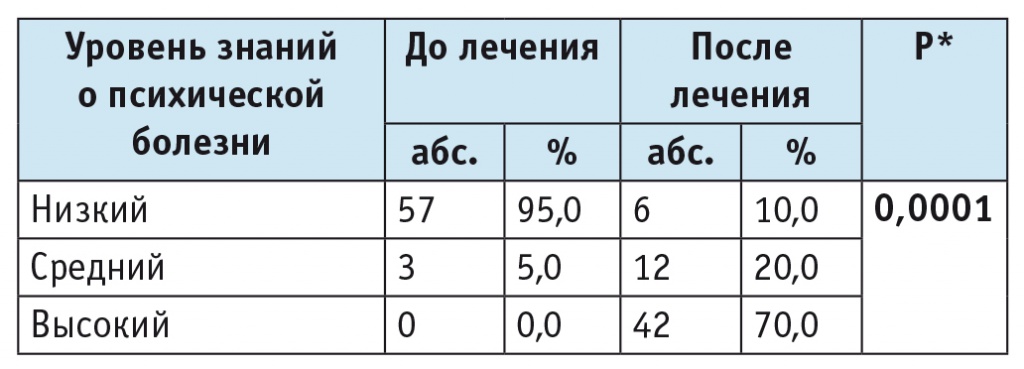

Уровень знаний о психической болезни до и после лечения с применением психообразовательной программы в экспериментальной группе различался на почти абсолютном уровне статистической значимости (p < 0,001) (табл. 2).

Таблица 2

Различия в оценке уровня знаний о психической болезни до и после лечения в экспериментальной группе (n = 60)

* Критерий Уилкоксона.

При первичном обследовании практически по всем вопросам анкеты пациенты оценивали свои знания как неудовлетворительные (средняя оценка — от 2,2 до 2,9). Знания о причине заболевания оценены в среднем на 1,2 балла; о проявлениях/симптомах заболевания — на 2,1; о том, как вести себя при обострении болезни, — на 2,4 балла. Низкая информированность больных выявлена в области знаний о методах лечения психического расстройства (средняя оценка — 1,7) и прогнозе заболевания (средняя оценка — 1,9). Аналогичная информированность обнаружена в отношении знаний респондентов о своем текущем психическом состоянии (средняя оценка — 2,1); особенностях динамики заболевания (средняя оценка — 2,2); методах/способах предупреждения или смягчения симптомов обострения (средняя оценка — 1,9); возможном побочном действии лекарственных препаратов (средняя оценка — 1,6); собственной роли в процессе лечения (средняя оценка — 2,1); службах и формах помощи при психических заболеваниях (средняя оценка — 2,8), а также знаний, которые требуются для преодоления трудностей, связанных с социальными аспектами заболевания (средняя оценка — 2,1).

Данные анкетирования позволяют говорить о необходимости разработки психообразовательных программ для пациентов с соматизированными расстройствами. Больные должны располагать знаниями о том, как проявляется психическая болезнь, какие методы ее лечения существуют и где можно своевременно получить специализированную помощь.

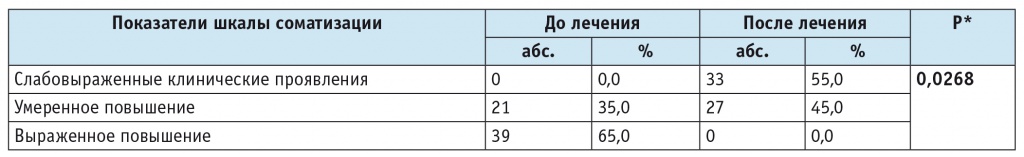

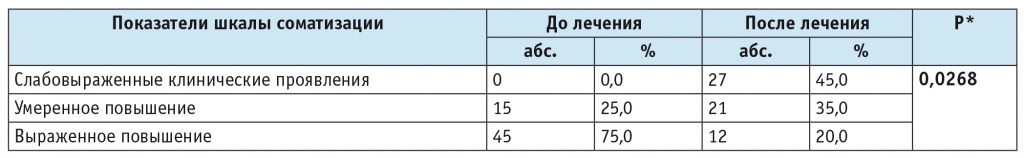

Результаты первичной и итоговой оценки состояния пациентов экспериментальной группы по шкале соматизации опросника 4ДДТС, представленные в таблице 3, свидетельствуют о сдвиге в значениях исследуемого признака на достоверном уровне статистической значимости (р < 0,05).

Таблица 3

Различия в показателях шкалы соматизации до и после лечения в экспериментальной группе (n = 60)

* Критерий Уилкоксона.

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что у большинства впервые госпитализированных больных соматизированными расстройствами при первичном обследовании наблюдается выраженное повышение показателей шкалы соматизации. Из ассоциированных с соматизацией жалоб преобладающее значение имели боли в шее, спине, потливость, учащенное сердцебиение и головная боль. Лечение у врача-психиатра и участие в психообразовательной программе способствовали улучшению общего состояния и значительному снижению клинических проявлений соматизации (см. табл. 3).

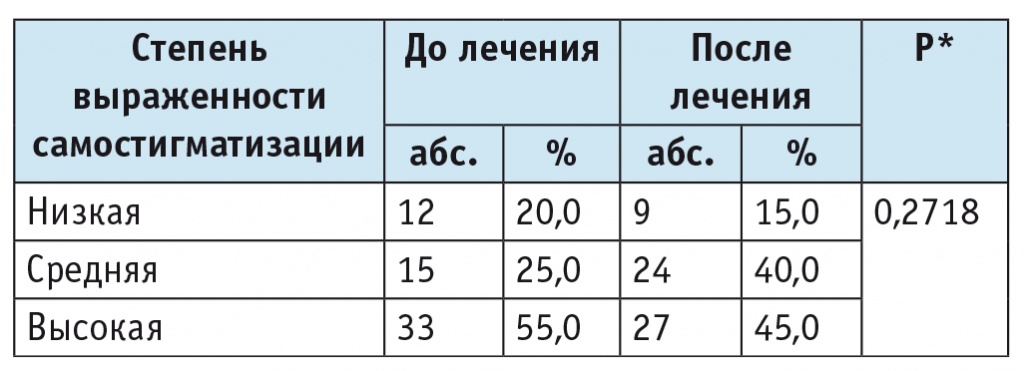

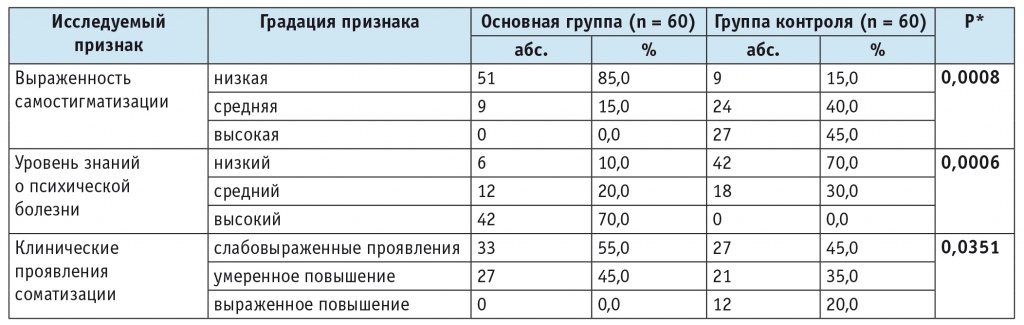

Как показано в таблице 4, в отличие от экспериментальной группы, выраженность самостигматизации при лечении без применения психообразовательной программы в контрольной группе не изменилась (р > 0,1). Полученные данные свидетельствуют об эффективности внедрения в практику программы дестигматизации.

Таблица 4

Различия в выраженности самостигматизации до и после лечения в контрольной группе (n = 60)

* Критерий Уилкоксона.

Уровень знаний о психической болезни после лечения в контрольной группе также не изменился (р > 0,1) (табл. 5). Сравнение этих данных со статистически значимыми результатами в экспериментальной группе позволяет сделать вывод об эффективности программы дестигматизации. Участие в программе помогает больным сформировать грамотные представления о своем заболевании и осознать необходимость обращения за специализированной психиатрической помощью.

Таблица 5

Различия в оценке уровня знаний о психической болезни до и после лечения в контрольной группе (n = 60)

* Критерий Уилкоксона.

При сравнении показателей шкалы соматизации опросника 4ДДТС в контрольной группе до и после лечения выявлен сдвиг в значениях исследуемого признака на достоверном уровне статистической значимости (р < 0,05) (табл. 6). Значимые результаты опроса по шкале соматизации респондентов контрольной и экспериментальной групп свидетельствуют об улучшении общего состояния пациентов в обеих группах и указывают на важность лечения у врача-психиатра больных соматизированными расстройствами.

Таблица 6

Различия в показателях шкалы соматизации до и после лечения в контрольной группе (n = 60)

* Критерий Уилкоксона.

Необходимо отметить, что использование опросника 4ДДТС способствует объективизации психических нарушений и привлечению внимания пациента к своему психическому состоянию. Это повышает вероятность того, что в необходимых случаях больной обратится за специализированной помощью к врачу-психиатру или психотерапевту и получит адекватное лечение.

Результаты изучения выраженности самостигматизации, уровня знаний о психической болезни и показателей шкалы соматизации опросника 4ДДТС после лечения в экспериментальной и контрольной группах свидетельствуют о статистически значимых различиях (табл. 7).

Таблица 7

Различия в выраженности самостигматизации, оценке уровня знаний о психической болезни и показателях шкалы соматизации после лечения в экспериментальной и контрольной группах

* Критерий Манна — Уитни.

ОБСУЖДЕНИЕ

Нами проведен теоретико-методологический анализ процесса самостигматизации и его особенностей у лиц с соматизированными расстройствами. В ходе предварительного тестирования у впервые госпитализированных больных соматизированными расстройствами с длительностью заболевания от двух до трех лет выявлены психологические особенности, на основе которых была разработана программа дестигматизации для данных пациентов с целью снижения выраженности самостигматизации, повышения уровня знаний о психической болезни и улучшения общего состояния респондентов.

В результате исследования получены значимые результаты по всем линиям анализа.

1. Эмпирически подтверждено, что у впервые госпитализированных больных соматизированными расстройствами с длительностью заболевания от двух до трех лет наблюдается высокая выраженность самостигматизации. Работа с пациентами в рамках программы дестигматизации, помимо основного лечения у врача-психиатра, помогла значительно снизить этот показатель.

2. У впервые госпитализированных больных с длительностью заболевания от двух до трех лет выявлен крайне низкий уровень знаний о психических заболеваниях, методах лечения и их собственной роли в лечебно-реабилитационном процессе, а также установлена выраженная потребность в получении дополнительной информации по этим вопросам. После прохождения программы дестигматизации у пациентов превалировал высокий уровень знаний о психической болезни. Полученные данные указывают на необходимость разработки подобного рода программ. Больные должны располагать знаниями о том, как проявляются психические болезни, какие методы их лечения существуют и где можно своевременно получить специализированную помощь.

3. При первичном обследовании у впервые госпитализированных пациентов с длительностью заболевания от двух до трех лет наблюдалось выраженное повышение показателей шкалы соматизации опросника 4ДДТС. Отмечено, что из ассоциированных с соматизацией жалоб преобладающее значение имеют жалобы на боли в шее, спине, потливость, учащенное сердцебиение и головную боль. Лечение у врача-психиатра способствовало улучшению общего состояния и значительному снижению клинических проявлений соматизации у больных обеих групп, притом что программа дестигматизации проводилась в одной из них.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все включенные в исследование пациенты проходили лечение у врача-психиатра, но лишь в экспериментальной группе была применена психообразовательная программа.

Программа привела к снижению выраженности самостигматизации, повышению уровня знаний о психической болезни и снижению клинических проявлений соматизации. Тем самым она обеспечила сформированность грамотных представлений о заболевании, преодоление «избегающего врача-психиатра поведения», а также психическую и социальную адаптацию больных соматизированными расстройствами, что, в свою очередь, повысило мотивацию к лечению, снизило риск хронизации заболевания и способствовало предотвращению необратимых изменений личности.

Делая акцент на полученных данных, следует отметить важность и эффективность проведения программы дестигматизации у впервые госпитализированных больных соматизированными расстройствами.

Поступила: 15.02.2022

Принята к публикации: 09.03.2022