ВВЕДЕНИЕ

Самоубийства являются второй (после дорожно-транспортных происшествий) основной причиной смерти лиц молодого возраста в мире — до 8,5% всех смертей. В России число самоубийств на душу населения составляет свыше 15 на 100 000[1]. Одним из путей предотвращения суицидов является выявление лиц и групп с повышенным суицидальным риском.

Среди многих психосоциальных, психофизиологических и клинических факторов суицидального риска, маркеров и предикторов суицидального поведения высокозначимым является наличие в анамнезе суицидальных попыток.

Оценка суицидального риска методами психиатрического интервью и/или психологического тестирования сталкивается с определенными проблемами вследствие трудностей установления комплаенса с подростками, тем более со страдающими психическими расстройствами[2]. Поэтому перспективными маркерами риска суицидального поведения представляются объективные нейробиологические показатели, в частности, количественные параметры ЭЭГ. Имеющиеся в литературе данные о нейрофизиологических показателях риска суицидального поведения относительно немногочисленны и противоречивы[3–8]. При этом, по мнению одних авторов, аутоагрессивное, в том числе суицидальное, поведение связано со сниженной активацией правого полушария головного мозга[5–7]. Другие исследователи, наоборот, полагают, что для лиц, совершивших суицидальные попытки, характерны активация правого полушария и сниженное функциональное состояние левого полушария[4, 8].

Цель настоящей работы — выявление взаимосвязей количественных клинических и ЭЭГ-показателей у пациенток молодого возраста с депрессивными состояниями и наличием в анамнезе суицидальных попыток для уточнения роли нейрофизиологических механизмов в патогенезе суицидального поведения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Клинико-нейрофизиологическое исследование имело открытый дизайн и проводилось на базе лаборатории нейрофизиологии (заведующий лабораторией — д.б.н., профессор А.Ф. Изнак) и клинического отдела по изучению эндогенных психических расстройств и аффективных состояний (главный научный сотрудник — д. м. н., профессор И.В. Олейчик) ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (ФГБНУ НЦПЗ) (директор — д. м. н., профессор Т.П. Клюшник).

Пациенты: больные, включенные в исследование, находились на стационарном лечении в клинике ФГБНУ НЦПЗ в 2018–2021 гг. Основной причиной их обращения за психиатрической помощью являлось депрессивное состояние с суицидальными попытками в анамнезе.

Критерии включения в исследование: женский пол, возраст 16–25 лет, наличие при госпитализации депрессивного расстройства без психотических симптомов в рамках состояний, отвечающих критериям рубрик F31.3-4, F21.3-4 + F34.0, по Международной классификации болезней 10-го пересмотра[9], наличие в анамнезе суицидальных попыток, подписание пациентками информированного согласия на участие в исследовании.

Критерии невключения в исследование: возраст моложе 16 и старше 25 лет; наличие в текущем состоянии признаков органического заболевания центральной нервной системы или хронических соматических заболеваний в стадии декомпенсации. На основании перечисленных критериев в исследование были включены 35 больных женского пола, все праворукие, в возрасте 16–25 лет (средний возраст 18,5 ± 2,8 года).

Исследование проведено в соответствии с принципами биомедицинской этики, сформулированными в Хельсинкской декларации 1964 г. и ее последующих обновлениях, и одобрено локальным этическим комитетом ФГБНУ «Научный центр психического здоровья».

Каждый участник исследования представил добровольное письменное информированное согласие, подписанное им после разъяснения потенциальных рисков и преимуществ, а также характера предстоящего исследования.

Клиническая оценка состояния. Тяжесть депрессивного состояния больных при госпитализации до начала курса терапии количественно определяли по шкале Гамильтона для депрессии (HDRS-17)[10]. Исходные значения общей суммы баллов шкалы HDRS-17 варьировали от 13 до 43 и в среднем составили 27,7 ± 8,1 балла. Кроме того, при анализе взаимосвязей клинических и ЭЭГ-параметров учитывали интегральные показатели выраженности отдельных синдромов депрессивного состояния: кластера депрессии (сумма баллов по пунктам 1, 2, 3, 7 и 8 шкалы HDRS-17) и кластера тревоги (сумма баллов по пунктам 9, 10 и 11 шкалы HDRS-17).

Регистрация и анализ ЭЭГ. С целью оценки функционального состояния головного мозга всем больным до начала курса терапии проводилась многоканальная регистрация фоновой ЭЭГ в состоянии спокойного бодрствования с закрытыми глазами в 16 монополярных отведениях: F7, F3, F4, F8, T3, C3, Cz, C4, T4, T5, P3, Pz, P4, T6, O1 и O2, по Международной системе 10-20, относительно ушных референтов А1 и А2. Сопротивление электродов не превышало 10 кОм. ЭЭГ записывалась с помощью аппаратно-программного комплекса «Нейро-КМ» («Статокин», Россия) с программным обеспечением «BrainSys» («Нейрометрикс», Россия)[11]. Полоса пропускания усилителя составляла 35 Гц, постоянная времени — 0,1 с, частота оцифровки — 200 Гц. Анализ абсолютной спектральной мощности ЭЭГ проводился методом быстрого Фурье-преобразования в 8 узких частотных поддиапазонах: δ (2–4 Гц), θ1 (4–6) Гц, θ2 (6–8 Гц), α1 (8–9 Гц), α2 (9–11 Гц), α3 (11–13 Гц), β1 (13–20 Гц) и β2 (20–30 Гц). Для анализа отбирали не менее 30 безартефактных эпох длительностью по 4 с.

Статистический анализ полученных клинических и нейрофизиологических данных осуществляли с использованием пакета программ STATISTICA для Windows v.10.0 методами описательной статистики и ранговой корреляции (по Спирмену). При описании результатов учитывали только значения коэффициентов корреляции, достоверно отличные от нуля (p < 0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Статистически значимых корреляций между значениями спектральной мощности ЭЭГ и значениями общей суммы баллов шкалы HDRS-17 получено не было. Однако такие корреляции были выявлены в отношении кластеров депрессии и тревоги.

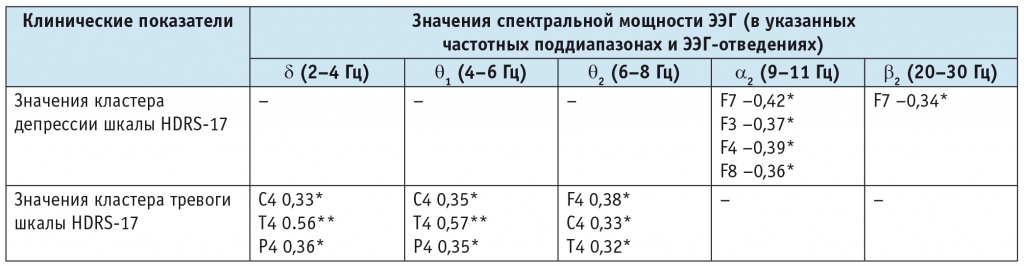

В таблице приведены результаты анализа корреляций между количественными клиническими оценками этих кластеров и спектральными параметрами ЭЭГ у исследованной группы молодых больных депрессией с суицидальными попытками в анамнезе. Чем более у пациенток были выражены симптомы собственно депрессии (выше значения суммы баллов кластера депрессии шкалы HDRS-17), тем меньше были значения спектральной мощности α2-поддиапазона ЭЭГ в лобных (F3, F4) и в передневисочных (F7, F8) областях обоих полушарий, а также меньше значения спектральной мощности β2-поддиапазона (20–30 Гц) ЭЭГ в левом передневисочном отведении (F7).

Таблица

Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена между клиническими показателями и значениями спектральной мощности ЭЭГ в указанных ЭЭГ-отведениях у больных депрессией пациенток молодого возраста с суицидальными попытками в анамнезе

Примечание. F3, F4 — левое и правое лобные ЭЭГ-отведения; F7, F8 — левое и правое передневисочные; С4 — правое центральное; Т4 — правое средневисочное; P4 — правое теменное; знак минус при коэффициенте корреляции означает отрицательную корреляцию; *p < 0,05; **p < 0,01.

Выраженность тревожного компонента депрессивного состояния (в виде больших значений суммы баллов кластера тревоги шкалы HDRS-17) ассоциируется с большими значениями спектральной мощности медленноволновой ЭЭГ-активности δ- (2–4 Гц) и θ1- (4–6 Гц) частотных поддиапазонов в центрально-височно-теменных областях правого полушария (в отведениях C4, T4 и P4) и θ2-поддиапазона (6–8 Гц) — в лобно-центрально-височных зонах (в отведениях F4, C4 и T4) правого полушария.

Структура корреляций между параметрами ЭЭГ и количественными клиническими оценками тяжести депрессивного компонента у пациенток молодого возраста с суицидальными попытками в анамнезе указывает на меньшую активацию лобно-передневисочных областей коры обоих полушарий (в виде меньших значений спектральной мощности α2-поддиапазона ЭЭГ), и особенно, левой передневисочной области (в виде меньших значений спектральной мощности β2-поддиапазона). Кроме того, для таких больных характерно несколько сниженное функциональное состояние центрально-височно-теменных отделов правого полушария (в виде больших значений спектральной мощности медленноволновой δ-θ-ЭЭГ-активности), ассоциирующееся с выраженностью тревожного компонента их депрессивного состояния. Эти данные согласуются с представлениями об роли левого и правого полушарий головного мозга в патогенезе депрессии и тревоги[12–15].

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные в работе клинико-нейрофизиологические корреляции подтверждают, что у пациенток молодого возраста с суицидальными попытками в анамнезе важную роль в патогенезе депрессивного компонента их клинического состояния играет сниженная активация передних (лобно-височных) отделов коры головного мозга. Об этом же свидетельствует и меньшая активация дорсолатеральной префронтальной коры левого полушария в виде отрицательной корреляции суммы баллов кластера депрессии со значениями спектральной мощности β-активности в проекции этого отдела мозга (в левом передневисочном ЭЭГ-отведении F7). Эта область коры принимает участие в регуляции положительных эмоций[13], а ее активация улучшает состояние больных депрессией[16].

Выявленные у исследованной группы больных ЭЭГ-признаки сниженного функционального состояния правого полушария в виде положительной корреляции суммы баллов кластера тревоги со значениями спектральной мощности медленноволновой δ-θ-ЭЭГ-активности согласуются с данными литературы о том, что импульсивное суицидальное поведение связано с дисфункцией (в виде сниженной активации) правого полушария головного мозга[5–7], а выраженность суицидальных мыслей положительно коррелирует со спектральной мощностью θ-ритма ЭЭГ[17].

Таким образом, согласно полученным корреляциям, у исследованной выборки больных отмечаются ЭЭГ-признаки сниженной активации не только лобно-центрально-височно-теменной области правого полушария, что согласуется с данными литературы[5–7], но и левой передневисочной зоны. В то же время, согласно полученным нами ранее данным[18], для сходной по возрасту и тяжести депрессии группы пациенток с несуицидальным самоповреждающим поведением характерна другая структура корреляций количественных клинических оценок со значениями спектральной мощности ЭЭГ, указывающая, напротив, на повышенную активацию передневисочных и средневисочных областей правого полушария, а также отсутствие клинико-нейрофизиологических корреляций в θ-диапазоне ЭЭГ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ клинико-нейрофизиологических корреляций у больных депрессией молодого возраста с суицидальными попытками в анамнезе свидетельствует о том, что у них снижена активация не только лобно-центрально-височно-теменной области правого полушария, но и передневисочной зоны левого полушария головного мозга. Результаты позволяют уточнить нейрофизиологические механизмы патогенеза суицидального поведения у молодых больных депрессией.

Ограничения данной работы определяются относительно небольшим объемом выборки больных только женского пола, что требует, в перспективе, увеличения объема и сбалансированности гендерного состава выборки с целью уточнения нейрофизиологических механизмов суицидального поведения.

Поступила: 20.06.2022

Принята к публикации: 13.09.2022