К таким расстройствам относятся аффективные и тревожные нарушения, встречающиеся не менее чем у 8–50% больных с парциальными формами эпилепсии [1–6]. В исследовании G. I. Perini и соавт. показано, что риск развития аффективных и личностных нарушений при парциальных формах намного превышает таковой при юношеской миоклонической эпилепсии [1].

В то же время следует подчеркнуть, что вопрос о факторах риска развития коморбидных психопатологических расстройств при височной эпилепсии не получил пока однозначного решения. Отмеченное в полной мере относится и к обсессивно-компульсивному синдрому (ОКС), который также является одним из осложнений парциальной эпилепсии [7].

По данным D. M. Bear и P. Fedio [8], сторона фокуса (СФ) при височной эпилепсии предопределяет характер психопатологической симптоматики в межприступном периоде: у больных с правосторонним фокусом преобладают симптомы тоски, возбуждения и навязчивостей, тогда как при левостороннем фокусе превалируют такие явления, как паранойяльные переживания, гнев и низкая самооценка. Однако в последующем эти результаты подвергались многократной критике, поскольку не были воспроизведены в исследованиях других авторов [9, 10].

Таким образом, самой по себе СФ невозможно объяснить происхождение некоторых психопатологических переживаний, и в частности явлений навязчивостей, во всех без исключения случаях при височной эпилепсии. Очевидно, что некоторые другие нейробиологические факторы и личностные характеристики также могут играть роль в развитии ОКС у пациентов с височной эпилепсией. Кроме того, остается неясным, имеет ли значение семиотика эпилептических приступов для формирования ОКС, хотя в XIX веке сообщалось, что навязчивости часто встречаются в семьях больных эпилепсией [11, 12].

Соответственно, данные о СФ эпилептической активности не всегда позволяют определить вероятность развития психопатологической симптоматики, в данном контексте могут быть значимы и другие факторы, такие как моторная латерализация (МЛ) и преморбидная структура личности.

В одном из наших исследований установлено, что личностный конструкт алекситимии оказывает выраженное влияние на развитие депрессии по данным опросника Symptom Check List 90 (SCL-90), при этом максимальные значения депрессии отмечались в случаях сочетания алекситимии с доминантной левой рукой и алекситимии с правосторонним фокусом эпилептической активности [13]. Следует отметить, что алекситимия представляет собой лишь один из векторов личностной многовекторной структуры преморбидного периода и другие личностные конструкты также могут иметь значение для развития психопатологической симптоматики у больных височной эпилепсией. Возможное взаимодействие между личностными характеристиками, нейробиологическими показателями и ОКС при эпилепсии до настоящего времени не привлекало должного внимания и, по существу, не исследовалось.

Личностные характеристики преморбидного периода в аспекте риска развития психопатологических расстройств достаточно подробно изучались во многих исследованиях. Преимущественное внимание уделялось роли преморбидного периода при аффективной патологии, шизофрении и органической патологии, и однозначных результатов получено не было.

Так, H. Tellenbach предложил концепцию «меланхолического типа» (МТ), который и сегодня рассматривается как преморбидная констелляция характеристик, специфических для развития униполярной рекуррентной депрессии [14–16]. Подобный подход широко использовался в Германии и Японии, но полученные при этом данные носят неоднозначный и порой противоречивый характер. Если одни авторы согласны с тем, что МТ имеет существенное значение для развития рекуррентной депрессии [14–17], то другие более осторожно отмечают, что только от 30% до 70% больных униполярной депрессией имеют преморбидный период в форме МТ [18, 19].

Так, в исследовании T. Furukawa и соавт., выполненном с применением специальных шкал для оценки МТ, у 140 психически больных не было обнаружено статистически значимых различий с контрольной группой по выраженности МТ, хотя у пациентов с рекуррентной депрессией наблюдалась более низкая выраженность МТ, чем в контроле [19]. К сожалению, аналогичное исследование не было выполнено среди больных эпилепсией, вопрос о том, имеет ли МТ в структуре преморбидного периода значение для развития психопатологической симптоматики, остается открытым.

В настоящее время полагают, что для развития психических расстройств значимы несколько личностных векторов, в этой связи разработаны специальные формализованные тесты для оценки структуры личности преморбидного периода. Примером такого теста является так называемый Мюнхенский личностный тест (MЛT, англ. Munich Personality Test) [20], описание которого представлено далее в разделе «Материалы и методы».

Хотя подобный многомерный подход широко использовался в психиатрии, данные о его применении у больных эпилепсией практически отсутствуют. С учетом того что такие нейробиологические характеристики, как СФ и МЛ, имеют значение для развития коморбидной психопатологической симптоматики при эпилепсии [13], правомерно предположить, что личностные характеристики преморбидного периода у больных височной эпилепсией могут участвовать в развитии психопатологической симптоматики, в том числе ОКС, при условии их взаимодействия с названными нейробиологическими параметрами.

Целью исследования стал поиск возможных связей между личностными конструктами и ОКС у больных эпилепсией с различными нейробиологическими параметрами, т. е. с разными комбинациями СФ и МЛ.

Основная гипотеза состояла в предположении, что различные комбинации СФ и МЛ могут представлять нейробиологический базис, обусловливающий взаимосвязи между личностными конструктами с одной стороны и симптоматикой ОКС с другой, у больных височной эпилепсией.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование выполнено с участием 103 больных эпилепсией — 33 мужчин и 70 женщин. У 40 из них была диагностирована симптоматическая эпилепсия, у 54 — криптогенная эпилепсия, у 9 больных — идиопатическая височная эпилепсия.

Локализацию и латерализацию фокуса эпилептической активности определяли строго с помощью ЭЭГ-исследования. При этом левосторонний фокус был установлен у 48 больных (12 мужчин и 36 женщин), правосторонний — у 55 (22 мужчин и 33 женщин).

Все больные проходили исследование у психиатра с целью постановки психиатрического диагноза согласно рекомендациям МКБ-10. В соответствии с критериями этой классификации диагноз обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) был выставлен 19 больным эпилепсией.

Для оценки психического статуса больных использовали опросник SCL-90, разработанный L. R. Derogatis и соавт. [21, 22]. Опросник содержит 90 вопросов по характеристикам психического статуса, ответы даются самими больными в баллах от 0 до 4. На основании полученных ответов формируются конструкты-синдромы, которые включают соматизацию, ОКС, межличностную чувствительность, депрессию, тревогу, враждебность, фобическую тревогу, параноидные идеи и психотические переживания.

Тяжесть симптоматики навязчивостей и компульсий определяли по опроснику SCL-90 (конструкт обсессий), заполнявшемуся врачом-психиатром. Средние значения обсессивно-компульсивного конструкта при наличии ОКР составили 20,16 ± 4,13 балла, тогда как у больных без ОКР — 6,31 ± 3,72 балла.

Личностную структуру преморбидного периода оценивали с применением МЛТ [20]. Тест был разработан D. von Zerssen и соавт. в 1988 г. и представляет собой опросник, на вопросы которого отвечают сами больные. Он включает 51 вопрос, отражающий различные личностные векторы. Ответы больных преобразуются в шесть конструктов, характеризующих соответствующие личностные особенности: «экстраверсия», «невротицизм», «ригидность», «переносимость фрустрации», «тенденции к изоляции» и «эзотерические тенденции». Два последних конструкта объединяют, и таким образом формируется конструкт «шизоидия». Две контрольные шкалы МЛТ («Ориентация на социальные нормы» и «Мотивация») в окончательный анализ не включались.

Указанные конструкты МЛТ были получены на основе классических данных о личностных характеристиках больных. Так, «экстраверсия» и «невротицизм» разрабатывались на базе данных H. J. Eysenck и S. B. G. Eysenck [23]. Конструкт «ригидность» является фактическим аналогом конструкта МT, разработанного H. Tellenbach [14–17], «тенденции к изоляции» и «эзотерические тенденции» основаны на классическом исследовании E. Kretschmer о взаимосвязях между конституцией и личностью [24]. «Переносимость фрустрации» указывает на стратегию борьбы со стрессовыми ситуациями [18].

Наряду с МЛТ для определения выраженности алекситимии в структуре личности применяли Торонтскую алекситимическую шкалу, состоящую из 26 пунктов (англ. Toronto Alexithymia Scale, TAS-26) [25, 26]. Каждый пункт в этой шкале может быть оценен в диапазоне от 1 до 5 баллов, общая выраженность алекситимии — от 26 до 130 баллов. Больные, суммарная оценка по TAS-26 у которых превышала 74 балла, относились к лицам с алекситимией. Средняя оценка по TAS-26 в группе неалекситимиков (n = 78) составила 58,5 ± 11,5 балла, в группе алекситимиков (n = 22) — 80,0 ± 4,8 балла.

Определение рукости проводили с помощью шкалы M. Annett [27]. При глобальной оценке по этой шкале менее 5 баллов больные расценивались как левши, при оценке более 5 баллов — как правши. Среди больных было 73 человека с доминантной правой рукой (средняя оценка по шкале Annett — 19,2 ± 6,0) и 31 — с доминантной левой рукой (средняя оценка по шкале Annett — −11,2 ± 10,9).

В целях анализа больные были разделены на четыре группы в зависимости от сочетания СФ и моторной асимметрии. При этом в группу с левосторонним фокусом и левой ведущей рукой были включены 13 больных, с левосторонним фокусом и правой ведущей рукой — 33, с правосторонним фокусом и левой ведущей рукой — 17 и с правосторонним фокусом и правой ведущей рукой — 36 больных.

Исследование состояло из трех этапов. На первом этапе проводили сравнение частоты припадков различной семиотики у больных с наличием и отсутствием ОКС. На втором сравнивали средние значения выраженности личностных характеристик, включавших конструкты МЛТ и алекситимии, у больных с ОКС и без него.

На завершающем этапе к каждой из четырех созданных групп больных с различными комбинациями СФ и рукости применяли уравнение ступенчатой множественной регрессии, где в качестве зависимой переменной выступала выраженность ОКС по SCL-90, а независимыми переменными были конструкты МЛТ и алекситимии. О силе связи между личностными конструктами и ОКС судили по величине дисперсии в каждой выделенной группе.

Все полученные данные подвергали статистическому анализу с помощью программы «Статистика» (10-я версия)Различия считали статистически значимыми при p ˂ 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Основные итоги исследования представлены в таблицах 1–3.

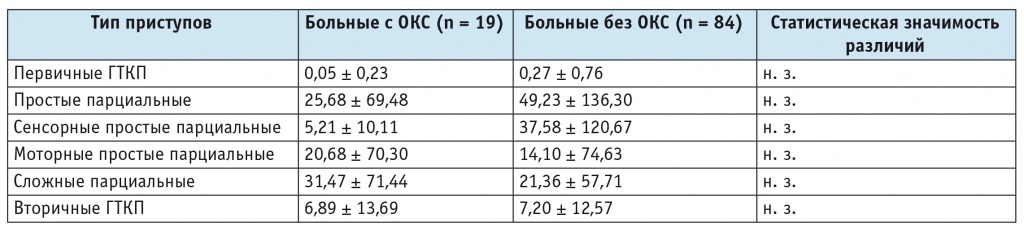

Таблица 1

Средняя частота приступов (число в год) у больных эпилепсией с обсессивно-компульсивным синдромом и без него

Примечание. ГТКП — генерализованные тонико-клонические приступы; ОКС — обсессивно-компульсивный синдром.

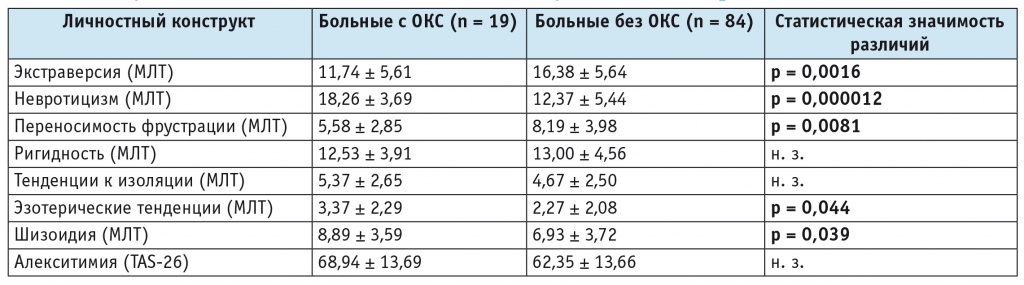

Таблица 2

Средние значения конструктов Мюнхенского личностного теста и алекситимии у больных эпилепсией с обсессивно-компульсивным синдромом и без него

Примечание. МЛТ — Мюнхенский личностный тест; ОКС — обсессивно-компульсивный синдром; TAS-26 — Toronto Alexithymia Scale (Торонтская алекситимическая шкала).

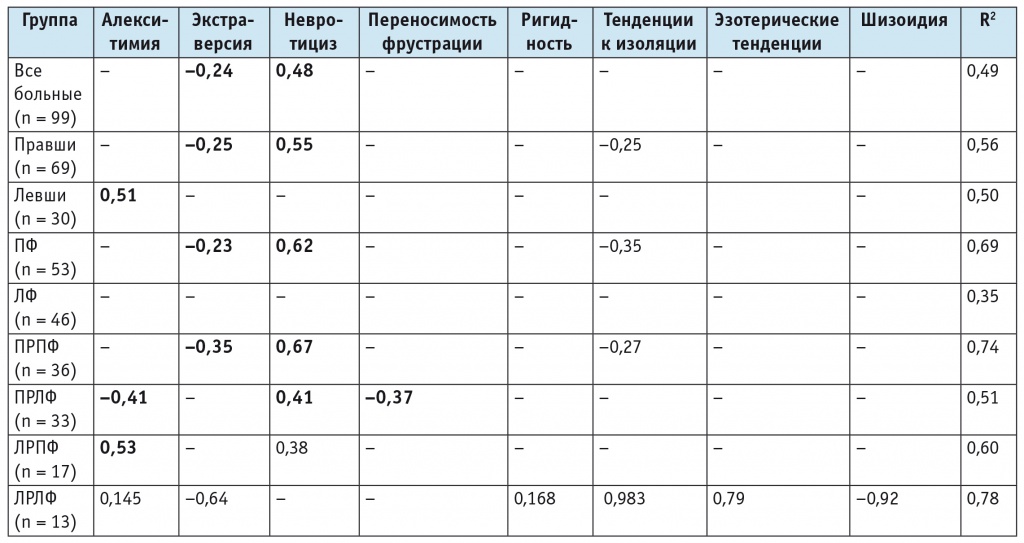

Таблица 3

Многоступенчатый регрессионный анализ для обсессивно-компульсивного синдрома как зависимой переменной в группах больных эпилепсией

Примечания.

1. ЛРЛФ — леворукость с левосторонним фокусом; ЛРПФ — леворукость с правосторонним фокусом; ЛФ — левосторонний фокус; ПРЛФ — праворукость с левосторонним фокусом; ПРПФ — праворукость с правосторонним фокусом; ПФ — правосторонний фокус; R2 — доля объясненной дисперсии.

2. Статистически значимые коэффициенты регрессии отмечены полужирным шрифтом.

При сравнении средних частот приступов разной семиотики у больных с ОКС и без него статистически значимых различий установлено не было (см. табл. 1). Таким образом, согласно полученным данным, семиотика приступов не предопределяет развитие ОКС при эпилепсии.

Статистически значимой связи между СФ и ОКС также выявлено не было (χ2 = 2,25; p = 0,13), что указывало на отсутствие влияния латерализации фокуса на развитие ОКС при эпилепсии.

Личностная структура преморбидного периода, напротив, имела значение для развития ОКС (см. табл. 2). При этом больные с ОКС, в сравнении с больными без него, в целом характеризовались, с одной стороны, меньшей выраженностью экстраверсии и меньшей переносимостью фрустрации (в обоих случаях p ˂ 0,01), а с другой — большей выраженностью невротицизма (p ˂ 0,001), эзотерических тенденций и шизоидии (в обоих случаях p ˂ 0,05). Статистически значимых различий между группами по показателям алекситимии, ригидности и тенденций к изоляции не установлено.

Исходя из полученных данных, можно предположить, что для развития ОКС при эпилепсии имеет значение взаимодействие различных личностных факторов. С целью их выявления был проведен многоступенчатый регрессионный анализ в каждой из четырех групп, выделенных в зависимости от сочетания СФ и рукости.

Как следует из таблицы 3, в окончательной прогнозируемой оценке ОКС играют роль несколько личностных конструктов. В большинстве случаев они охватывают характеристики алекситимии, экстраверсии и невротицизма. Существенно, что алекситимия была включена в уравнение регрессии с положительной нагрузкой в группе левшей в целом и в группе левшей с правосторонним фокусом, причем во втором случае коэффициент регрессии был больше. Это означает, что алекситимия является фактором риска развития ОКС при эпилепсии у больных с левой доминантной рукой, и особенно у левшей с правосторонним фокусом эпилептической активности.

С другой стороны, алекситимия была включена в уравнение регрессии с отрицательной нагрузкой в группе больных-правшей с левосторонним фокусом. Из этого следует, что у данной категории больных алекситимия снижает итоговую выраженность ОКС и, таким образом, оказывает протективное действие в отношении его развития.

Примечательно, что экстраверсия и невротицизм включались в уравнение регрессии в одних группах больных (см. табл. 3). При этом экстраверсия постоянно имела отрицательную весовую нагрузку — как в общей группе больных, так и у лиц с правосторонним фокусом, больных-правшей и больных с комбинацией этих признаков. Данный факт указывает на то, что, в противоположность интроверсии, экстраверсия оказывает протективное действие в отношении развития ОКС, причем, по результатам регрессионного анализа, это особенно проявляется у больных-правшей с правосторонним фокусом.

Невротицизм же был включен в уравнение регрессии с положительной весовой нагрузкой и тем самым предопределял развитие ОКС у тех же категорий больных. Это свидетельствует о том, что экстраверсия и невротицизм оказывают противоположное влияние на развитие ОКС и невротицизм при этом является фактором риска.

На заключительном этапе было проведено сравнение величин совместной дисперсии между личностными векторами и ОКС у разных категорий больных (см. табл. 3). Максимальные значения дисперсий наблюдались у больных с правосторонним фокусом, особенно у правшей с правосторонним фокусом (R2 = 0,74), и у левшей с левосторонним фокусом (R2 = 0,78). Однако значение максимальной дисперсии у последней категории больных не следует переоценивать, поскольку у левшей с левосторонним фокусом не было установлено статистически значимых нагрузок (коэффициентов) ни для одной личностной характеристики.

Минимальные значения совместной дисперсии были получены в общей группе больных, где СФ и факторы рукости не принимались в расчет (R2 = 0,49), и в сборной группе больных с левосторонним фокусом без учета МЛ (R2 = 0,35). При этом в сборной группе лиц с левосторонним фокусом также не было отмечено статистически значимых коэффициентов (нагрузок) ни для одного личностного конструкта.

ОБСУЖДЕНИЕ

Настоящее исследование представляет собой одну из немногих работ, где личностные характеристики преморбидного периода у больных эпилепсией изучались как факторы риска дальнейшего развития ОКС. Немаловажно, что изучение личностных характеристик происходило не изолированно, а в сочетании с определенными комбинациями латерализации фокуса эпилептической активности и моторной асимметрии.

Ранее нами была выполнена аналогичная работа по изучению роли преморбидных личностных конструктов в развитии депрессивных и тревожных расстройств у больных височной эпилепсией [28].

Основным недостатком данного исследования является малый размер выборки больных-левшей в комбинации как с левосторонним, так и с правосторонним фокусом. Это не позволило безоговорочно раскрыть статистически значимые связи и различия в сравниваемых группах. Тем не менее полученные результаты показали, что, основываясь на так называемых преморбидных характеристиках больных, субъективно оцениваемых самими пациентами, вполне возможно предсказать развитие ОКС у лиц с височной эпилепсией.

Немаловажно, что квалификация и выявление симптоматики ОКС выполнялись врачами-психиатрами, которые не знали личностных особенностей больных в преморбидном периоде. Такой подход был использован для того, чтобы избежать какого-либо предубеждения в оценке преморбидного периода.

Работу можно критиковать и за то, что использованные в ней личностные конструкты отражали не преморбидную структуру личности, а изменения личности, возникшие у больных эпилепсией в течение болезни. Однако подобный подход широко применялся в ряде зарубежных исследований у разных контингентов больных, включая лиц с органической патологией мозга, и авторы этих исследований однозначно подчеркивали, что конструкты МЛТ позволяют оценивать именно преморбидную структуру личности, а не изменения личности вследствие патологического процесса [15–18].

Более того, изменения личности у больных височной эпилепсией, как правило, включают другие особенности, а именно вязкость и обстоятельность, которые не включены ни в один из конструктов МЛТ. Таким образом, МЛТ не отражает структуру эпилептической личности; хотя конструкт «ригидность» и имеет некоторое сходство с особенностями личности при эпилепсии, он не является идентичным им.

Результаты исследования показали, что ни тип приступов, ни СФ, оцениваемая вне связи с личностными характеристиками, не имеют значения для развития ОКС. Но если использовать личностные характеристики в определенном взаимодействии с нейробиологическими параметрами, то предсказание развития ОКС становится возможным.

По полученным данным, преморбидные личностные характеристики оказывают неоднозначное и многофакторное влияние на развитие ОКС. Так, симптоматика навязчивостей при височной эпилепсии может возникнуть у лиц со столь разными личностными особенностями, как алекситимия, низкая выраженность экстраверсии (интроверсия), невротицизм и эзотерические тенденции. Вместе с тем эти преморбидные личностные особенности играют роль в развитии ОКС лишь при условии их особого сочетания с нейробиологическими параметрами, такими как латерализация фокуса и моторная асимметрия, и их комбинациями. Особое взаимодействие между отдельными личностными паттернами и определенными нейробиологическими параметрами реально существует и является доказанным фактором риска.

Алекситимия может быть фактором риска развития ОКС строго у больных с доминантной левой рукой, особенно у больных-левшей с правосторонним фокусом, и, напротив, может оказывать защитное действие в отношении развития ОКС у больных-правшей с левосторонним фокусом эпилептической активности. Таким образом, роль алекситимии в развитии ОКС может иметь диаметрально противоположную направленность и зависит от взаимодействия рукости и СФ.

Невротицизм и экстраверсия проявили себя как факторы риска развития ОКС у больных-правшей с правосторонним фокусом, хотя невротицизм был фактором риска и для больных-правшей с левосторонним фокусом эпилептической активности. Очевидно, что при сочетании с невротицизмом фактор праворукости более важен для развития ОКС, чем СФ. Из этого следует, что невротицизм как личностный конструкт максимально выражен у правшей, а не у не левшей, т. е. является прерогативой лиц с нормальной МЛ.

Полученные результаты подтверждают наши более ранние данные, согласно которым алекситимические и невротические характеристики указывают на противоположные, практически исключающие друг друга структуры личности [29]. В этом контексте развитие ОКС с внешне одинаковой симптоматикой у больных височной эпилепсией, характеризующихся взаимоисключающими личностными конструктами в преморбидном периоде, выглядит противоречивым и труднообъяснимым. К сожалению, для разрешения этого противоречия можно использовать лишь спекулятивные допущения.

ОКС, аффективные и тревожные расстройства представляют собой формы адаптивного поведения в ответ на внешнюю и внутреннюю угрозу, появившиеся в ходе эволюции животных и Homo sapiens. Они необходимы для индивидов, наделенных разными нейробиологическими механизмами, включающими МЛ и СФ при височной эпилепсии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из данных, полученных в настоящем исследовании и нашей более ранней работе [28], следует вывод, что преморбидный личностный профиль больных эпилепсией с коморбидными аффективными, тревожными расстройствами и обсессивно-компульсивным синдромом (ОКС) однотипен. Он включает высокую выраженность невротицизма, низкий уровень экстраверсии (высокий уровень интроверсии) у больных-правшей с правосторонним фокусом эпилептической активности. Высокий уровень алекситимии также является необходимым условием для развития ОКС, депрессии и тревожных расстройств у лиц с аномальной моторной латерализацией. Очевидно, что сочетание невротицизма с низким уровнем экстраверсии, с одной стороны, и наличие алекситимии, с другой стороны, могут способствовать развитию однотипной психопатологической симптоматики у лиц с различной нейробиологической предрасположенностью.