В последнее время публикации в СМИ о работе врачей все чаще приобретают негативную окраску [11]. Пациенты и их родственники демонстрируют высокую степень неудовлетворенности проводимым лечением и вниманием врачей, часто жалуются на ненадлежащее оказание медицинской помощи. При этом конфликты во многих случаях возникают из-за явлений стигматизации, наиболее представленной в области инфекционной медицины (в частности, в ВИЧ-медицине), в психиатрии, дерматологии, а также наблюдающейся в других медицинских областях [1–3, 6, 8, 10, 15–18].

Проблема стигматизации ВИЧ-инфицированных пациентов заключается в предвзятом отношении, демонстрируемом к ним как простыми обывателями, так и специалистами, призванными помогать людям, живущим с ВИЧ (ЛЖВ) [4, 5, 9]. В свою очередь, как реакция на стигматизацию со стороны окружающих у ВИЧ-позитивных людей легко развиваются чувства стыда, вины и изоляции (самостигматизация) [12].

Стигматизация ВИЧ-инфицированных больных со стороны сотрудников лечебных учреждений встречается нередко [15]. Так, в 2015 г. отмечались случаи отказа больным в госпитализации в психиатрический стационар в связи с положительным ВИЧ-статусом (несмотря на имевшиеся показания к стационарному лечению и удовлетворительное соматическое состояние); отказа от проведения забора крови с диагностической целью в психиатрической больнице из-за наличия ВИЧ-инфекции; отказа от госпитализации ЛЖВ в стационар соматического профиля для планового оперативного вмешательства.

Цель исследования: определить эволюцию психологических установок на толерантность или остракизм по отношению к ЛЖВ у медицинского персонала ЛПУ различного профиля.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для оценки отношения к работе с ВИЧ-инфицированными больными сотрудниками кафедры психиатрии и наркологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова Минздрава России (заведующий кафедрой — профессор Н. Г. Незнанов) совместно с сотрудниками Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (далее — Центр СПИД) (руководитель — профессор Д. А. Гусев) проведено анкетирование старшего и среднего медицинского персонала ЛПУ г. Санкт-Петербурга: 97 сотрудников Центра СПИД, 109 сотрудников двух многопрофильных ЛПУ и 53 сотрудников двух психиатрических стационаров. Такое разделение применялось для определения отношения к больным у персонала ЛПУ в зависимости от объема работы с ЛЖВ, информированности и вовлеченности в проблемы пациентов с ВИЧ-инфекцией. Все специалисты участвовали в анкетировании и психологическом тестировании анонимно и добровольно.

Методический комплекс соответствовал цели исследования.

-

Для опроса сотрудников медицинских учреждений была разработана полуструктурированная анкета. Вопросы формулировались таким образом, чтобы выявить признаки стигматизации по отношению к ВИЧ-инфицированным пациентам, наличие синдрома эмоционального выгорания, страх собственного инфицирования ВИЧ у анкетируемого. Дополнительно предлагалось описать свое отношение к ситуациям, предполагающим контактирование с ВИЧ-инфицированными в быту, т. е. вне сферы профессиональной деятельности опрашиваемых (модифицированная шкала социальной дистанции Э. Богардуса [14]).

-

Экспериментально-психологические методы. Для диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере использовали методику О. Ф. Потемкиной [13], профессиональные предпочтения оценивали с помощью опросника Дж. Холланда [14].

-

Статистическую обработку полученных результатов производили с использованием пакета программ Statistica 8.0 (StatSoft Inc., США). Для оценки различий количественных признаков между группами при их распределении, близком к нормальному, использовали t-критерий Стьюдента для независимых выборок. В отношении показателей, имевших заметно асимметричное распределение, применяли симметризацию с помощью преобразования, логарифмирования. Для параметров, распределение которых не было приведено к нормальному при логарифмировании, использовали критерий Манна — Уитни. Согласованность изменений признаков исследовали с помощью линейного коэффициента корреляции Пирсона либо рангового коэффициента корреляции Спирмена. Различия считали статистически значимыми при p< 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

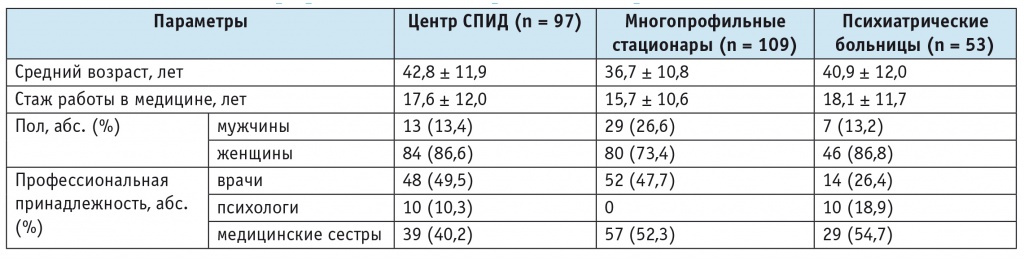

В Центре СПИД (поликлиника и стационар) в исследовании приняли участие врачи, психологи и медицинские сестры. В двух многопрофильных стационарах опросом были охвачены врачи хирургического и терапевтического профилей из 33 отделений, медицинские сестры. В двух психиатрических стационарах опрашивались врачи-психиатры, клинические психологи, медицинские сестры. Группы опрошенных медицинских работников в Центре СПИД, многопрофильных стационарах и психиатрических больницах не имели статистически значимых различий по среднему возрасту, полу, стажу работы в медицине (табл. 1).

Таблица 1

Социально-демографические характеристики медицинских работников Центра СПИД, многопрофильных стационаров и психиатрических больниц

Определено, что 47,8% медицинского персонала психиатрических стационаров, 45,3% сотрудников многопрофильных клиник и 31,2% специалистов Центра СПИД впервые столкнулись с ВИЧ-инфицированными пациентами более 10 лет назад. Многие специалисты психиатрических (14,8%) и многопрофильных больниц (19,3%) на момент исследования наблюдали до нескольких ВИЧ-инфицированных больных ежедневно. Они отметили увеличение частоты случаев с ВИЧ-инфекцией среди своих пациентов по сравнению с периодом 5–10-летней давности (p = 0,03).

По результатам самоотчетов вероятность инфицирования ВИЧ считали наибольшей сотрудники многопрофильных стационаров, у которых при оценке своего риска от 0 (риска заражения нет) до 5 баллов (очень сильный риск) средний показатель составил 3,1 ± 1,1 балла. Наиболее низкий риск инфицирования отметили сотрудники Центра СПИД (1,1 ± 1,6 балла), а специалисты, работающие в системе психиатрической помощи, указали средний уровень риска инфицирования (2,5 ± 1,2 балла). Степень риска определялась главным образом оценками медицинских сестер, более высоко оценивавших этот параметр, нежели врачи и психологи (р< 0,05).

Выраженность спидофобических переживаний также оценивалась по шкале от 0 (отсутствие страха ВИЧ-инфицирования) до 5 баллов (очень сильный страх) и была наибольшей в многопрофильных ЛПУ (1,4 ± 0,8 балла), а наименьшей — в Центре СПИД (0,5 ± 0,8 балла).

Врачи психиатрических клиник и многопрофильных ЛПУ оказались стабильны в своем отношении к ВИЧ-инфицированным больным за последние 5–10 лет, в то время как 31,9% врачей Центра СПИД отметили улучшение отношения к ЛЖВ за годы работы с ними. Специалисты психиатрического профиля, по сравнению с другими группами опрошенных, чаще считали, что ЛЖВ не доверяют медицинским работникам, диссимулируют свои переживания, имеют крайне низкую приверженность лечению. Наибольшая степень доверия к пациентам отмечалась у сотрудников Центра СПИД (при сравнении с представителями как психиатрических, так и многопрофильных медицинских учреждений p< 0,00011).

Среди сестринского персонала психиатрических больниц 15,6% опрошенных отметили, что заражение ВИЧ-инфекцией всегда является следствием рискованного поведения. Средний медицинский персонал психиатрических клиник отметил гораздо бо́льшую необходимость изоляции ВИЧ-инфицированных лиц от остального общества, чем сотрудники Центра СПИД и ЛПУ (р = 0,0003). Так, 34,4% медсестер психиатрических стационаров считали, что ЛЖВ необходимо ограничивать в трудоустройстве, оказании им некоторых видов медицинской помощи.

У сотрудников психиатрических и многопрофильных ЛПУ по сравнению с работающими в Центре СПИД чаще возникали мысли об отсутствии смысла в лечении, безнадежности, отсутствии перспективы для ВИЧ-инфицированных пациентов в настоящее время (р = 0,006).

В психиатрических больницах конфликты с пациентами чаще возникали у медицинских сестер, чем у врачей и психологов (p< 0,001), а также у тех, кто выше оценивал свой риск заражения ВИЧ-инфекцией (k = 0,34, p< 0,05). По данным анкетирования, 41,5% сотрудников психиатрических больниц иногда задумывались о смене места работы и еще 7,5% точно были уверены, что хотят его сменить. При этом чем более выраженным было душевное переутомление от общения с пациентами, тем больше было желание уволиться (k = 0,38, p< 0,05). И чем чаще сотрудник взаимодействовал с ВИЧ-инфицированными, тем чаще у него возникало желание сменить работу (k = 0,34, p< 0,05).

По результатам анкетирования можно заключить, что у специалистов Центра СПИД по сравнению с сотрудниками других групп чаще отмечались чувства душевного переутомления, усталости, эмоционального истощения (р = 0,0001), конфликты с пациентами (р< 0,0001), негативное самовосприятие в профессиональном плане (р< 0,0001), что косвенным образом связано с выявленной у них высокой степенью эмоционального напряжения и, в свою очередь, является предвестником профессионального выгорания. Менее всего данные показатели оказались выраженными у специалистов, работающих в многопрофильных стационарах (p< 0,001).

По визуально-аналоговой шкале оценки своего профессионализма (от 0 до 5 баллов, где 0 — «считаю, что я далеко не профессионал», 5 — «я достиг высшей точки профессионализма») специалисты Центра СПИД показали гораздо меньшие результаты, чем сотрудники многопрофильных ЛПУ и психиатрических больниц (1,9 ± 0,6 балла против 3,7 ± 1,2 и 3,8 ± 1,0 балла соответственно; p = 0,02), что свидетельствует о более низкой оценке ими своего профессионального мастерства и в определенной мере связано с более частым контактированием с ЛЖВ, активной вовлеченностью в их проблемы и неизлечимостью ВИЧ-инфекции в настоящее время.

Выраженность душевного переутомления у сотрудников Центра СПИД проявлялась усилением желания сменить работу (k = 0,3, p< 0,05), учащением конфликтов с пациентами (k = 0,2, p< 0,05), направлением ориентации личности в большей степени на процесс выполнения дела, нежели на результат (k = 0,2, p< 0,05); более выраженными становились эгоистические тенденции, чем альтруистические (k = 0,2, p< 0,05). Конфликты с пациентами чаще возникали у специалистов Центра СПИД, нежели в других медицинских учреждениях (p< 0,0001), причем частота конфликтных ситуаций была напрямую связана с утомляемостью от работы. У работающих в Центре СПИД конфликтные отношения не влияли на сохранение толерантного отношения к ЛЖВ.

У сотрудников многопрофильных клиник уровень душевного переутомления уменьшался с возрастом (k = –0,3, p< 0,05) и ростом медицинского стажа (k = –0,3, p< 0,05), становился более выраженным с увеличением стажа работы с ВИЧ-инфицированными больными (k = 0,3, p< 0,05), проявлялся повышением выраженности фобических переживаний (k = 0,3, p< 0,05). Сотрудники многопрофильных клиник с сильным чувством усталости от работы отмечали необходимость изоляции ВИЧ-инфицированных от общества (k = 0,2, p< 0,05).

Ответы на открытые вопросы были подвергнуты качественному анализу. Первым вопросом было «Чему научили Вас ВИЧ-инфицированные пациенты?»

Сотрудники Центра СПИД чаще (61,8%) отвечали на поставленный вопрос. На первый план у них выходили ответы гуманистического характера («ВИЧ-инфицированные могут научить жизнелюбию, оптимизму, терпению, толерантности»), подразумевавшие принятие больного, эмпатию и позитивное отношение к прогнозу заболевания. Некоторые сотрудники (3,1%) отметили, что работа в Центре СПИД явилась для них новым профессиональным опытом в данной области медицины.

Среди опрошенных сотрудников многопрофильных стационаров 48,6% затруднялись ответить на данный вопрос; 25,7% считали, что работа с такими пациентами учит осторожности в отношении ВИЧ-инфекции, чтобы избежать заражения; 16,6% высказали мнение, что ВИЧ-инфицированные пациенты ничему не могут научить.

Многие сотрудники психиатрических больниц также полагали, что ВИЧ-инфицированные пациенты ничему не могут научить; 38% анкетируемых давали ответы, указывавшие на превосходство врача/медсестры над больным, такие как: «пациенты с ВИЧ научили любить себя», «пациенты вряд ли могут чему-то научить», «это я учу их жить с болезнью». Большей частью представители этой группы затруднялись ответить на данный вопрос.

Анкетируемым также предлагался ряд ситуаций, являвшихся продолжением предложения «С ВИЧ-инфицированным я мог(ла) бы… (жить в одном доме, дворе; работать (в качестве коллеги); дружить; познакомить с родными; оказать первую помощь; принять в семью в качестве родственника; принять в семью в качестве приемного ребенка; выйти за него замуж/жениться)».

Ответы на вопросы о толерантности по отношению к ЛЖВ у специалистов Центра СПИД оказались максимально позитивными. У сотрудников психиатрических и многопрофильных стационаров все ответы на вопросы, выходившие за рамки отношений «медицинский работник — пациент», подчеркивали настороженный контекст отношения к больным. Готовность оказать ВИЧ-инфицированному человеку первую помощь — позиция, не имевшая разногласий во всех исследуемых группах.

По другим вопросам среди врачей наиболее низкие показатели толерантности обнаружились в многопрофильных ЛПУ. В психиатрических больницах медсестры и клинические психологи, по сравнению со всеми сотрудниками других медицинских учреждений, гораздо реже (р< 0,01) намеревались вступать в какие бы то ни было отношения с ВИЧ-инфицированными, некоторые (7,5%) даже фиксировали отказ от оказания первой медицинской помощи.

Один из ситуационных вопросов был поставлен следующим образом: «Ваш ребенок ходит в детский сад (школу), выясняется каким-то случайным образом (а ведь это случается), что в его группе (классе) есть ВИЧ-позитивный ребенок. Что Вы будете делать?» Четверть от общего числа специалистов многопрофильных больниц посчитали необходимым перевести своего ребенка в другой детский сад или школу; 4,6% сообщили, что постараются ограничить общение своего ребенка с ВИЧ-позитивным; 2,7% ответили, что будут требовать перевода ВИЧ-инфицированного малыша в другой детский сад. Ответы сотрудников Центра СПИД отличались большей лояльностью: 41,2% из них сообщили, что ничего не будут делать, а 20,6% сочли необходимым рассказать своему сыну или дочери о ВИЧ и мерах безопасности, не упоминая об инфицированном ребенке; 4,1% признали возможным перевод своего ребенка в другое детское дошкольное учреждение или школу. Среди сотрудников психиатрических больниц 41,5% затруднялись ответить на этот вопрос.

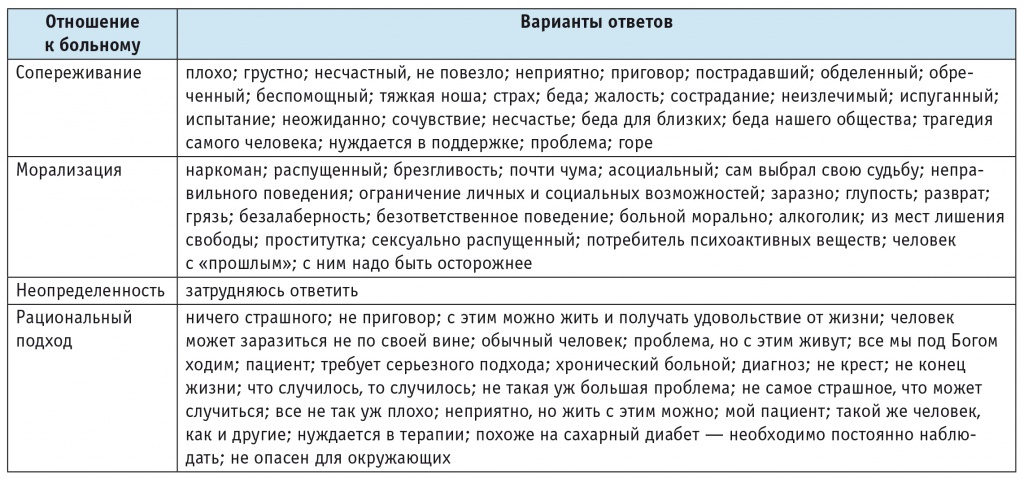

В одном из вопросов анкеты предлагалось назвать ассоциации к слову «ВИЧ-инфицированный». Варианты ответов условно были распределены по типу отношения к больному с ВИЧ-инфекцией: сопереживание, морализация, неопределенность, рациональный подход (табл. 2).

Таблица 2

Отношение к больному в ассоциациях к слову «ВИЧ-инфицированный»

Варианты ассоциаций, в основе которых лежит рациональное отношение к проблеме ВИЧ-инфекции, чаще встречались у сотрудников Центра СПИД (56,7% ответов против 15,5% в многопрофильных ЛПУ и 15,2% в психиатрических клиниках). Медицинский персонал Центра СПИД реже других специалистов (8,3% ответов против 27,5% и 24,7% соответственно) подвергает больных моральной оценке, но и реже сопереживает им (17,5% ответов против 40,4% и 30,4% соответственно).

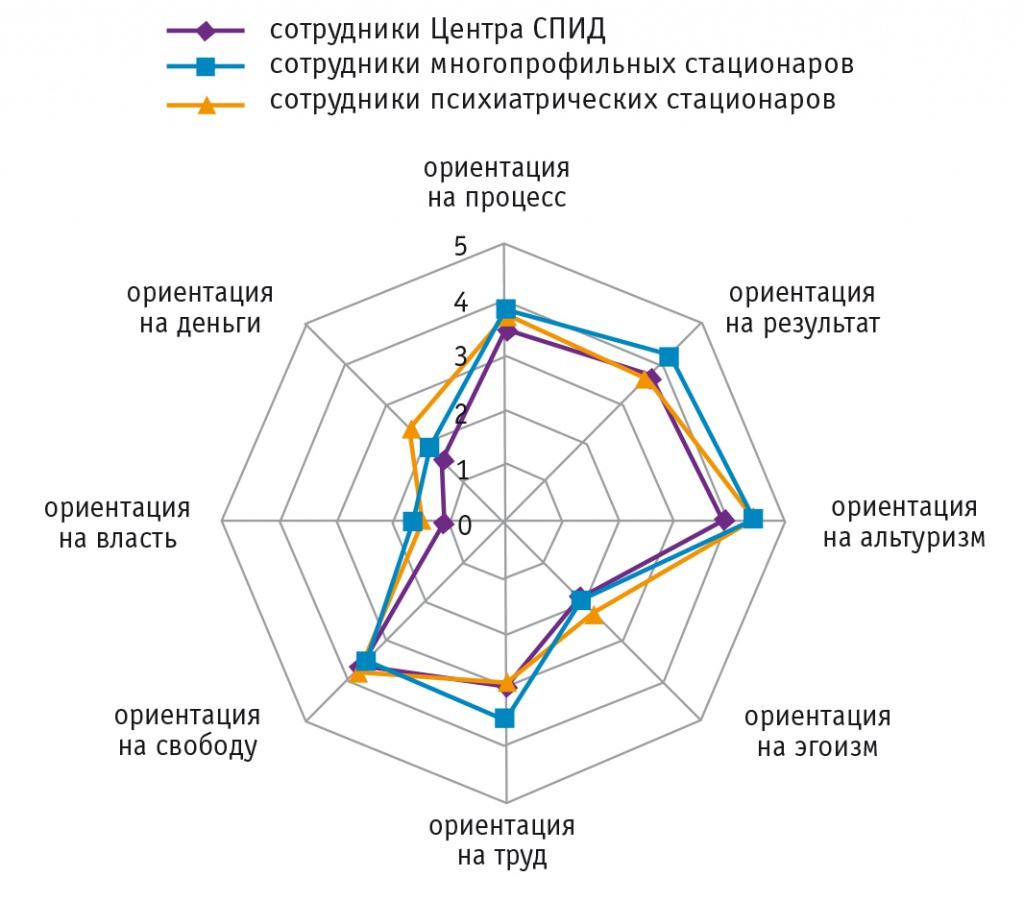

Психологическая методика О. Ф. Потемкиной позволила диагностировать социально-психологические установки личности в мотивационно-потребностной сфере [13]. Первая часть методики дает возможность определить, что важнее для личности: процесс или результат, альтруизм или эгоизм. Вторая часть включает оценку значимости свободы и власти, содержания работы и денег. Выраженность каждой из установок описывается по 10-балльной системе. Результаты статистического анализа показали низкий уровень социальной мотивации по всей выборке (ни одна из условно обозначенных установок не достигла выраженности 5 баллов) (рис. 1). Показатели в целом были близки по векторам, но различались количественно.

Рис. 1. Социально-психологические установки личности у сотрудников Центра СПИД, многопрофильных стационаров и психиатрических больниц

У сотрудников общих стационаров преобладали ориентации на альтруизм (4,5 ± 2,2 балла), результат (4,2 ± 2,1 балла), труд (3,6 ± 2,1 балла). Среди сотрудников Центра СПИД ведущими были ориентации на альтруизм (3,9 ± 2,5 балла), результат (3,6 ± 2,3 балла), свободу (3,7 ± 2,4 балла). У сотрудников психиатрических больниц преобладали ориентации на альтруизм (4,5 ± 2,3 балла), процесс (3,8 ± 2,3 балла), свободу (3,7 ± 2,5 балла).

Специалисты соматических стационаров отмечали бо́льшую ориентацию на труд, чем сотрудники других учреждений (р = 0,02). Чем сильнее было стремление к свободе у сотрудников многопрофильных ЛПУ, тем выше был уровень их толерантности по отношению к больным с ВИЧ (p< 0,05). Наибольшая ориентация на денежное вознаграждение обнаружена у медицинских работников психиатрических учреждений (р = 0,02).

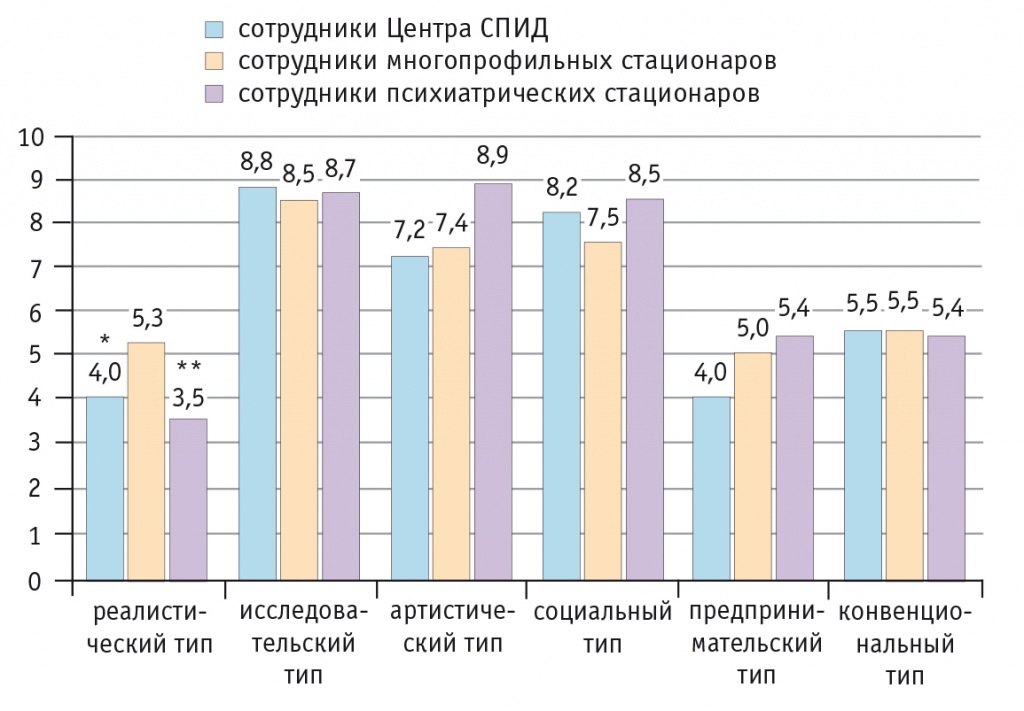

Опросник профессиональных предпочтений Дж. Холланда позволяет выяснить склонности, способности и интересы личности [14]. Опросник базируется на теории профессионального выбора, согласно которой большинство людей могут быть отнесены к одному из шести типов: реалистическому, исследовательскому, артистическому, социальному, предпринимательскому и конвенциональному. Участникам исследования предлагалось выбрать предпочитаемые ими виды деятельности, способностями к которым они обладают, и карьеры, которые им импонируют.

У всех испытуемых в большинстве случаев выявлялись исследовательский, социальный, артистический типы. Реалистический тип у специалистов многопрофильных стационаров определялся статистически значимо чаще, чем у сотрудников Центра СПИД (p< 0,05), и реже всего встречался у работающих в психиатрических больницах (при сравнении с многопрофильными ЛПУ p = 0,03); при этом у последних реалистический тип был самым редким типом (p ≤ 0,03) (рис. 2).

Рис. 2. Профессиональные предпочтения у сотрудников центра СПИД, многопрофильных стационаров и психиатрических больниц.

* При сравнении с многопрофильными стационарами p< 0,05.

** При сравнении с многопрофильными стационарами p = 0,03

С возрастом и увеличением стажа работы в медицине у сотрудников Центра СПИД уменьшалась выраженность социального и артистического типов личности (p< 0,05). У представителей Центра СПИД и многопрофильных стационаров с более высокими баллами по исследовательскому, социальному и артистическому типам чаще отмечалось толерантное отношение к ЛЖВ (p< 0,05).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Среди медицинских работников часто встречаются люди, соответствующие так называемым социальному (до 85%), исследовательскому (до 88%) и артистическому (до 89%) типам по своим профессиональным интересам, установкам и предпочтениям. У сотрудников медицинских учреждений сочетаются гуманистические черты личности, идеализм, ответственность перед людьми, творческий подход к работе и склонность к логическому анализу и рациональным решениям, причем сочетание ведущих черт личности определяет выбор специальности. То, насколько человек сможет удержать и развить свои профессиональные ресурсы, во многом зависит от опыта работы и когнитивных установок. В нашем исследовании обнаружена связь выраженности исследовательского, социального и артистического типов с позитивным отношением к больным с ВИЧ-инфекцией.

Довольно скромная оценка своих профессиональных знаний и навыков специалистами Центра СПИД обусловлена постоянным обновлением состояния ВИЧ-медицины. Это относительно молодое и стремительно развивающееся направление — чтобы быть специалистом в области ВИЧ/СПИДа, отвечать потребностям пациентов с ВИЧ, врачам, психологам, медсестрам нужно постоянно обновлять и совершенствовать свои знания.

Чувство душевного переутомления, эмоциональное истощение, конфликты с пациентами чаще возникают у сотрудников Центра СПИД, чем у представителей многопрофильных и психиатрических клиник. Это связано с бо́льшим числом контактов с ЛЖВ в Центре СПИД: из-за проблем психологической и социальной адаптации, обусловленных болезнью, такие пациенты требуют особого внимания и отдачи со стороны медицинского персонала, что ведет к высокой психологической нагрузке. Проведенный анализ показал, что конфликты с пациентами у специалистов Центра СПИД не приводят к ухудшению отношения к ЛЖВ, но снижают профессиональную самооценку. Выявлен более высокий уровень толерантности к ЛЖВ у специалистов Центра СПИД по сравнению с сотрудниками многопрофильных и психиатрических стационаров.

Страх инфицирования ВИЧ влияет на качество работы сотрудников медицинских учреждений, усиливает чувство утомления от работы. Боязнь заражения связана с тем, что у многих медицинских работников низка или отсутствует осведомленность о ВИЧ-инфекции. Из всех участников исследования наихудшее отношение к носителям ВИЧ-инфекции продемонстрировали медицинские сестры и психологи психиатрических больниц, что заставляет насторожиться в отношении двойной стигмы у пациентов с психическими расстройствами и ВИЧ.

Эволюция отношения к ВИЧ-инфицированным пациентам у медицинских работников характеризуется сменой установок: постепенным уходом от страха заражения ВИЧ-инфекцией, пересмотром моральной оценки больного, формированием отношения сопереживания и, в итоге, приближением к рациональному подходу к оказанию помощи. Возможно, что данная эволюция отношений в сфере «врач — пациент» характерна для многих других областей медицины, связанных с малокурабельными заболеваниями.

Необходимо качественно повышать уровень образования медицинских работников и психологов в отношении ВИЧ-инфекции, путей и способов ее передачи и лечения. О формировании позитивной установки на взаимодействие с ВИЧ-инфицированным пациентом важно позаботиться еще на этапе обучения студентов в медицинских вузах, чтобы обывательское негативное представление о носителе ВИЧ-инфекции не перешло в профессиональное. Большинству медицинских специалистов, работающих в многопрофильных и специализированных ЛПУ, достаточно повышать свою квалификацию один раз в пять лет. Это улучшит отношение к ВИЧ-инфицированным больным, повысит уровень оказания им медицинской помощи, будет способствовать социальной адаптации таких пациентов и улучшению качества их жизни.

Важен инновационный подход к процессу взаимодействия врача и пациента. Необходимо разрабатывать новые образовательные стратегии высшего профессионального и послевузовского образования, отвечающие психологическим запросам современности и адекватные сложному положению в здравоохранении. Они должны быть ориентированы на формирование коммуникативной гибкости, умения создавать атмосферу ответственности, доверительности и мобильности в профессиональных коммуникациях, способности успешно передавать пациентам медицинскую информацию, мотивируя их к профилактике болезни, укреплению здоровья, правильному образу жизни.