Настоящая работа представляет собой обобщение 27-летнего опыта психопатологических и патогенетических исследований выявляемых у ликвидаторов расстройств, а наряду с этим изложение опыта последовательных поисков наиболее адекватного лечения данных пациентов.

В течение начального периода, до середины 1990-х годов, основными задачами исследования и практической помощи пациентам данной когорты являлись оценка психопатологической и общей клинической картины расстройств, определение основных их патогенетических механизмов наряду с поисками адекватной терапевтической коррекции. Психопатологическая структура расстройств не соответствовала ни легким вариантам лучевой болезни, ни посттравматическому стрессовому расстройству (ПТСР). Диагноз ПТСР с указанием на его атипичность в связи с недоступностью угрозы органам чувств нередко применялся к характеристике выявлявшихся у ликвидаторов расстройств [10, 13, 14], хотя ключевые признаки ПТСР — возвращающиеся воспоминания о пережитом, ночные кошмары — в абсолютном большинстве случаев отсутствовали. Возвращавшиеся из зоны Чернобыльской аварии ликвидаторы страдали не столько от пресловутой «радиофобии», сколько от непонимания окружающими и даже многими специалистами их состояния, которое выражалось крайней истощаемостью, вегетососудистой неустойчивостью, головными болями, бессонницей, нередко — раздражительностью, недифференцированной гипотимией и тому подобными неспецифическими симптомами.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для психопатологической оценки изучаемых расстройств использовалась специально разработанная клинико-психопатологическая карта с ранжированной от 0 до 3 баллов выраженностью симптомов. Наряду с психопатологическим анализом состояний для оценки когнитивных функций и их изменений под влиянием терапии применялись различные нейропсихологические методики. Инструментальные методы включали однофотонную эмиссионную компьютерную томографию (SPECT), РЭГ, допплерографию, ЭЭГ, MРТ.

В терапевтических поисках, в силу клинических и биоэтических ограничений, плацебо-контроль исключался. Рандомизация не проводилась, но определенная сопоставимость курсов основной терапии обеспечивалась однотипностью процедуры преимущественно инфузионного введения церебропротективных и вазотропных средств.

Для статистической обработки результатов был использован пакет стандартных статистических программ Statistica 7.0. Сравнение выборок до и после лечения проводили по Т-критерию Вилкоксона; силу корреляционных связей определяли методом ранговой корреляции Спирмена (ρ); использовали также показатели описательной статистики для качественных признаков.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Клиническое состояние пациентов в большинстве случаев характеризовалось полиморфной симптоматикой с комбинацией выраженных астенических, вегетативных нарушений, дистимических проявлений с (суб)депрессивными колебаниями и эпизодами дисфорий, затруднениями краткосрочной памяти и внимания, снижением интеллектуальной и общей продуктивности. В абсолютном большинстве наблюдений более или менее однотипная психопатологическая структура состояний позволяла расценивать их как начальные проявления и недементные варианты психоорганического синдрома [4, 5]. При этом в динамике болезненных состояний более или менее отчетливыми становились когнитивно-дефицитарные симптомы, хотя и компенсировавшиеся относительной сохранностью критики.

Природу развивающихся и прогрессирующих у ликвидаторов расстройств есть основания считать многофакторной. Особо следует выделить десинхроноз, напряженную вахтовую работу в первые месяцы после аварии, воздействие различных экзогенных факторов, как то: продукты горения различных веществ, токсические элементы дезактивационных средств, эпизодические радиоактивные выбросы в первые месяцы после аварии, вдыхание паров свинца, который технологически неоправданно сбрасывался в разрушенную зону реактора четвертого энергоблока. Фактор психологического напряжения, в той или иной мере выраженные опасения лучевого поражения также играли свою роль, но представляются не определяющими болезненное состояние, как и реальное воздействие малых доз радиации (рис. 1).

Рис. 1. Основные факторы, участвовавшие в патогенезе психических расстройств у когорты ликвидаторов, %.

Примечание. В основную группу входили ликвидаторы с психопатологическими проявлениями, наблюдавшиеся в Московском НИИ психиатрии; в контрольную группу — ликвидаторы без психопатологических проявлений, обследованные в рамках многопрофильного диспансерного наблюдения

Обращает на себя внимание значительная частота так называемой лучевой реакции, давно известной в радиологии [1, 2] и довольно однотипно проявлявшейся в форме тошноты, изменений вкусовых и обонятельных ощущений, раздражения слизистых ротовой полости и дыхательных путей с першением в горле и кашлем, ознобом, иногда кровоточивостью десен. Эти явления были кратковременны и не имели каких-либо длительных болезненных последствий. Контрольную группу представляли ликвидаторы, обследованные амбулаторно в рамках многопрофильного диспансерного наблюдения, осуществлявшегося в Московском НИИ диагностики и хирургии (в настоящее время — Республиканский радиологический научный центр). В контрольной группе психопатологических проявлений выявлено не было. Официально зарегистрированные дозы облучения в основной и контрольной группах были сопоставимы и обычно не превышали допустимую дозу 25 бэр.

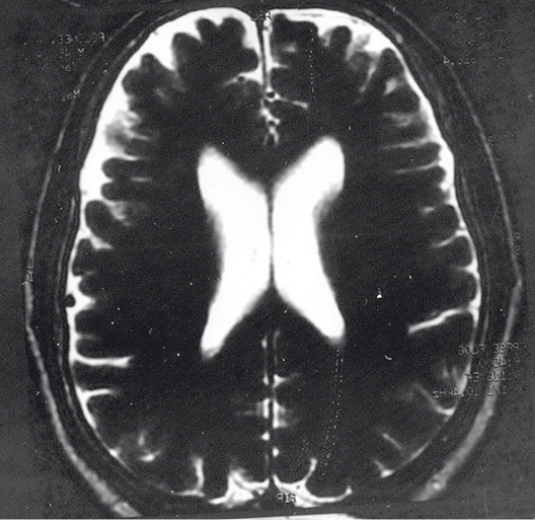

Дальнейшее ухудшение здоровья у этих относительно молодых на тот период (конец 1980-х — 1990-е годы) людей во многих отношениях было сходно с ранним сосудистым процессом и характеризовалось комбинацией признаков аномально раннего атеросклероза и артериальной гипертензии [4, 5]. Различные исследовательские техники, в том числе допплерография, РЭГ, SPECT и MРТ, подтверждали нарушения сосудистой регуляции. В частности, данные SPECT указывали на нарушения микроциркуляции различных участков коры, белого вещества и подкорковых образований головного мозга. МРТ-исследование у определенной части ликвидаторов, прежде всего с наиболее выраженными когнитивными нарушениями, выявляло признаки сосудистой энцефалопатии, лейкоареоза, внутренней и наружной гидроцефалии. Иллюстрацией выраженных церебральных изменений может служить рисунок 2.

Рис. 2. Магнитно-резонансная томограмма пациента К., 56 лет. Признаки сосудистой энцефалопатии, внутренней и наружной гидроцефалии. Фото авторов

Лишь к концу 1990-х годов и в последующее десятилетие исследователи стали все чаще подтверждать роль цереброваскулярной патологии как ведущего патогенетического фактора психических и психосоматических расстройств у ликвидаторов [7, 9, 11, 12].

Наш предварительный прогноз для большинства наблюдений был скорее пессимистическим. Однако последующие годы работы с этой когортой пациентов с включением психообразовательных подходов, элементов семейной терапии позволили сформировать достаточно надежное партнерство «специалисты — пациенты» с устойчивым комплаенсом, соблюдением рекомендаций, в том числе касающихся отказа от курения и злоупотребления алкоголем, что обеспечивало относительно благоприятные результаты лечения. Система лечения состояла из ежегодных (либо один раз в 2–3 года) стационарных курсов медикаментозной терапии, в основном церебропротективной и вазотропной, преимущественно в форме инфузионного капельного введения, по возможности с продолжением перорального приема избранного или близкого по действию препарата.

Уже в первые годы была установлена особая чувствительность к нейролептикам и трициклическим антидепрессантам с развитием нейротоксических эффектов. Попытки применения пирацетама (Ноотропила), считающегося наиболее активным ноотропным средством, также оказались неудачными в силу появления или усиления раздражительности, бессонницы, головных болей. Это потребовало поиска более щадящих и вместе с тем достаточно эффективных средств терапии.

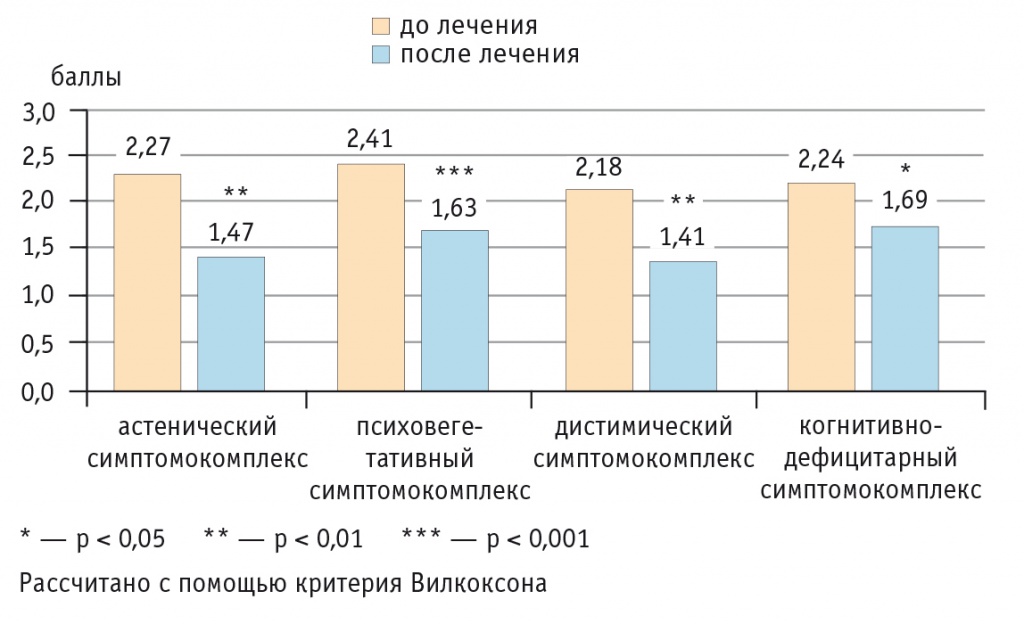

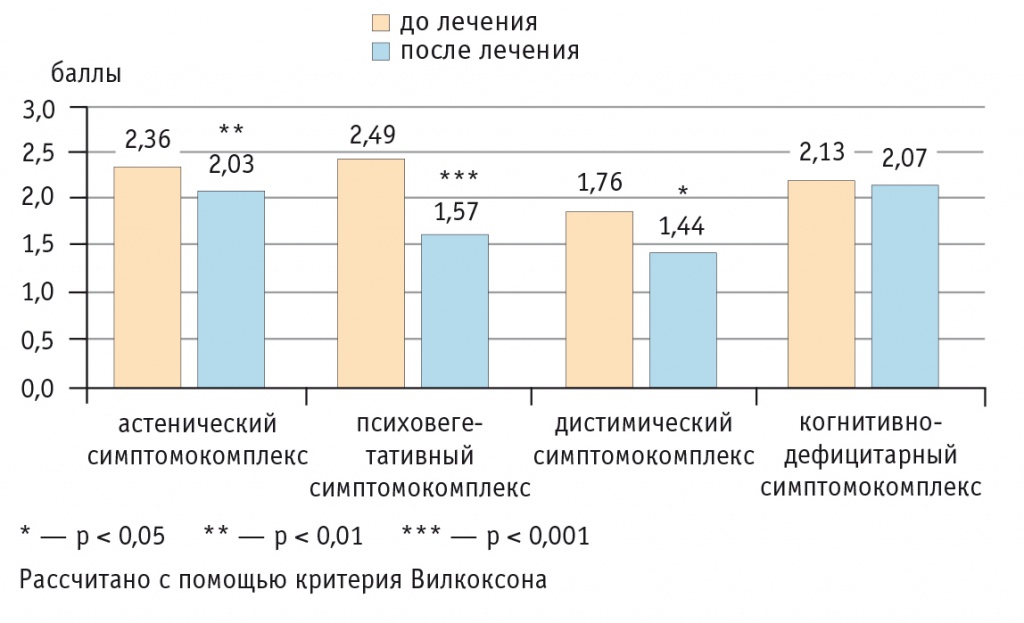

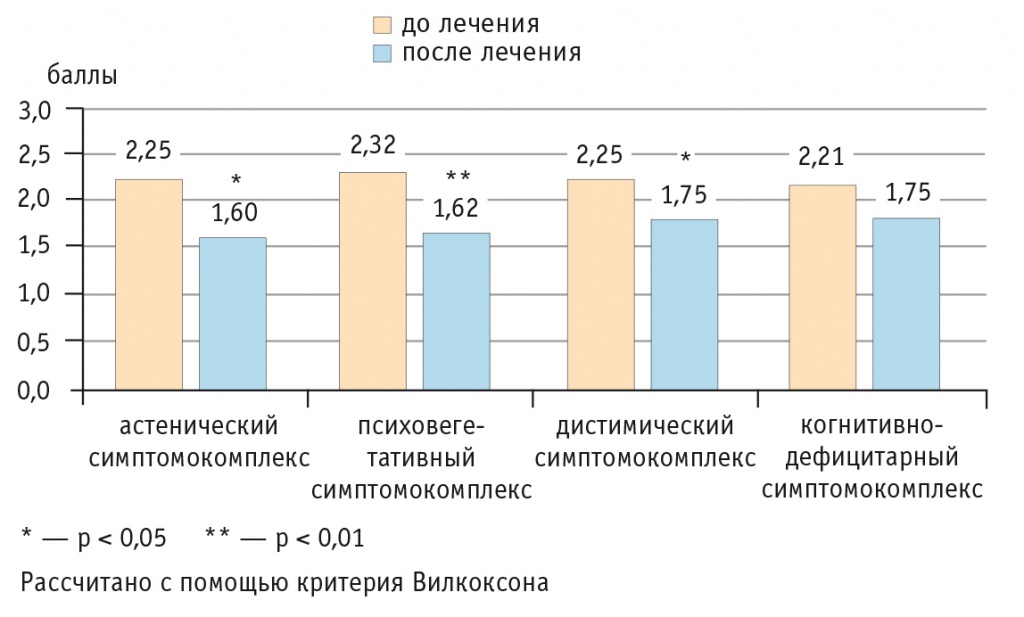

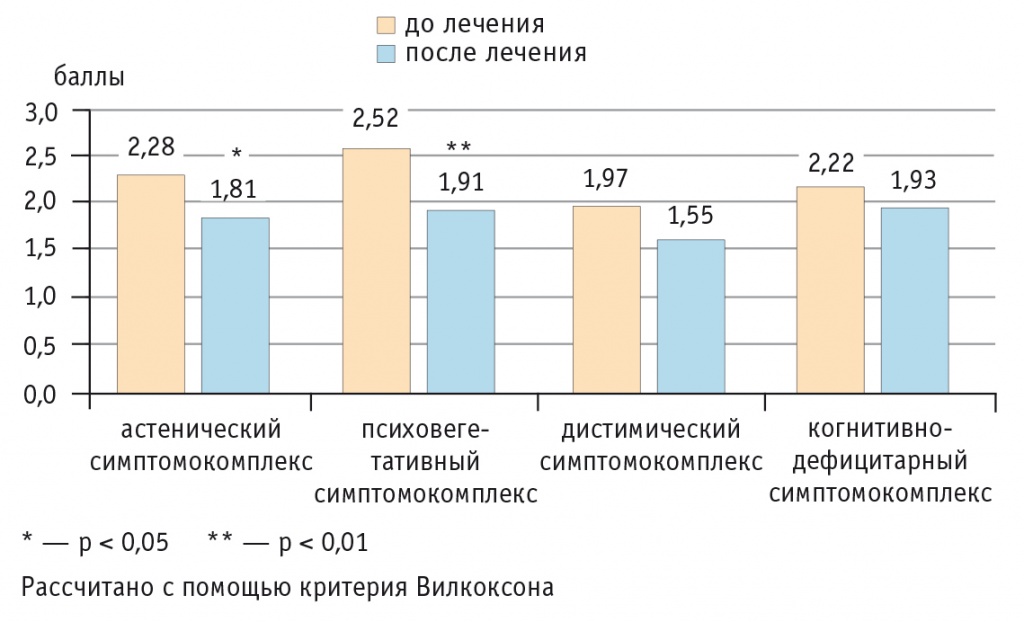

Как показано на рисунках 3–6, наиболее эффективным препаратом, положительно воздействующим на все компоненты сложного психоорганического синдрома, включая когнитивно-дефицитарный симптомокомплекс, оказался Церебролизин, применявшийся в дозах 10–20 мл внутривенно капельно, до 20 процедур с перерывами в выходные дни. Примечательно его положительное влияние на дистимический (гипотимный) симптомокомплекс — по-видимому, за счет общего поливалентного действия препарата, поскольку Церебролизин не является ни антидепрессантом, ни анксиолитиком. Близким действием обладал Инстенон. Вместе с тем оба препарата в отдельных случаях провоцировали повышение АД при его исходной лабильности или устойчивой тенденции к гипертензии. Вазотропная терапия (винпоцетин/Кавинтон) оказывала положительное влияние на астенический и психовегетативный симптомокомплексы в структуре сложного синдрома без заметного воздействия на дистимические и когнитивные нарушения. Промежуточное положение по своей эффективности занимали адеметионин (Гептрал), этилметилгидроксипиридина сукцинат (Мексидол), никотиноил гамма-аминомасляная кислота (Пикамилон) и Актовегин. Не оказывая заметного влияния на когнитивные нарушения, они проявляли общее благоприятное соматотропное действие, в том числе нормализуя обменные процессы, а также редуцируя дистимические проявления. При невозможности применения инфузионной терапии обычно использовались гопантеновая кислота (Пантогам) либо гамма-амино-бета-фенилмасляная кислота (Фенибут).

Рис. 3. Терапия церебролизином (n = 137), баллы

Рис. 4. Терапия актовегином (n = 94), баллы

Рис. 5. Терапия этилметилгидроксипиридина сукцинатом (Мексидолом) (n = 63), баллы

Рис. 6. Терапия винпоцетином (Кавинтоном) (n = 85), баллы

Специальной задачи сравнения эффективности перечисленных препаратов не ставилось. Регистрация той или иной специфики их фармакотерапевтического действия проводилась с целью индивидуализации терапии. Приведенные выше данные представляют лишь опыт поиска наиболее адекватных средств при полиморфных (в рамках психоорганического синдрома различной степени выраженности) и зачастую отягощенных соматической и неврологической патологией расстройств. Определенное значение в этой связи придавалось нейропсихологическим исследованиям, опиравшимся на характеристики структурно-функциональных синдромов (по А. Р. Лурии [6]).

Под влиянием фармакотерапии показатели состояния высших психических функций могли меняться разнонаправленно, даже в пределах одного функционального блока. Например, редукция персеверативных ответов в части случаев сопровождалась повышением количества импульсивных ответов, редукция показателей истощаемости — увеличением колебаний темпа деятельности [3]. При этом все курсы терапии благоприятно отражались на показателях темповых, скоростных характеристик психической деятельности, отражающих состояние диэнцефальных отделов головного мозга. Особенно выраженными положительными изменениями отличался терапевтический курс Инстенона. Церебролизин и Инстенон по ряду нейропсихологических тестов оказали достоверное положительное влияние на функциональное состояние передних отделов головного мозга.

Для общей характеристики изучаемых состояний следует отметить нарастающую отягощенность различными неврологическими и соматическими нарушениями. Многие из ликвидаторов перенесли микроинфаркты, ОНМК; терапевтическое и эндокринологическое обследование нередко выявляет риск развития диабета 2 типа. У значительной части пациентов обнаруживается увеличение массы тела. Это требует еще более осторожной, чем ранее, терапевтической тактики. Терапия занятостью, когнитивный тренинг становятся не только обязательными, но и, пожалуй, центральными компонентами «терапевтического партнерства». Медикаментозные средства во все большей мере применяются как симптоматические.

На сегодняшний день вследствие процесса естественного старения пациентов выявляются не только тяжелые соматические заболевания, но и более выраженные когнитивные нарушения, при этом изменяется структура когнитивных нарушений. Наряду с фармакотерапией в последние годы все больше используются психосоциальные подходы: занятость, групповая терапия, когнитивный тренинг. Особое внимание уделяется разработке адекватного для пациентов когорты когнитивного тренинга [8].

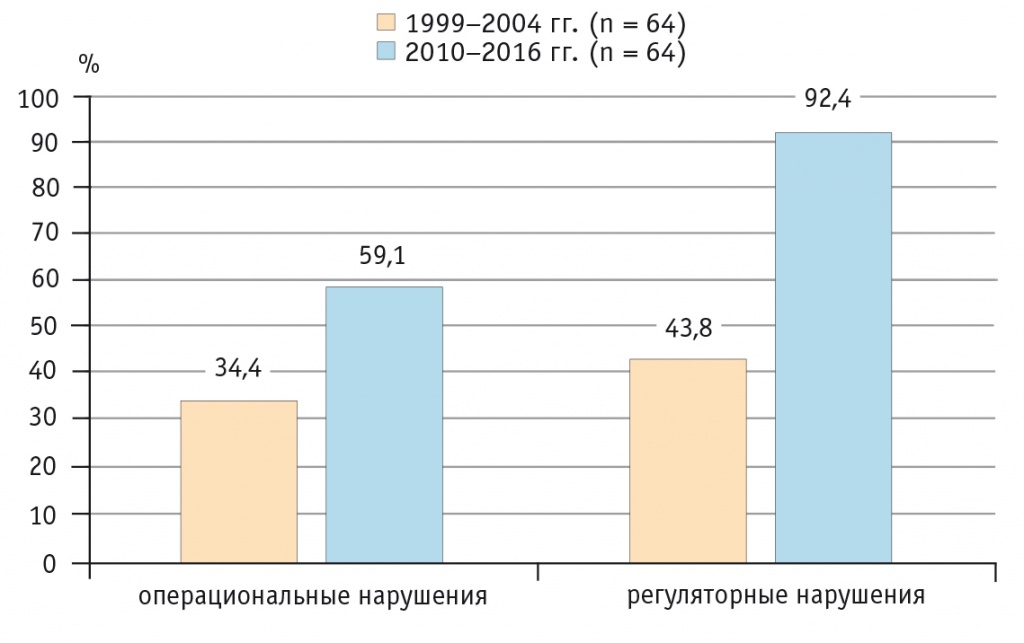

На рисунке 7 отражено преобладание нарушений регуляторных (executive functions в англоязычном варианте) механизмов когнитивных функций над операциональными, преимущественно нейродинамическими (в русскоязычном контексте как раз «исполнительными», т. е. характеризующими процесс выполнения действий и операций): динамика снижения — 48,6% против 24,7% (в обоих случаях сдвиги достоверны по критерию χ2 при р< 0,01, разница в интенсивности сдвигов составила 49,18%).

Рис. 7. Динамика частоты встречаемости когнитивных нарушений в когорте ликвидаторов на промежуточном и отдаленном этапах, %

Операциональные (нейродинамические) когнитивные нарушения, включавшие снижение уровня концентрации и распределения внимания, сужение объема кратковременной памяти, изменения динамических и операциональных компонентов мышления, как правило, отмечались наряду с регуляторными расстройствами и, выявляясь на промежуточном этапе обследования (1999–2004 гг.), впоследствии приводили к диагностируемому умеренному или выраженному когнитивному снижению (группа ликвидаторов с преддементными когнитивными нарушениями).

На отдаленных этапах (2010–2016 гг.) структура когнитивных нарушений в когорте ликвидаторов смещалась к частотному доминированию дисфункции регуляторных механизмов когнитивных процессов, обеспечивающих мотивационную направленность деятельности, ее целеполагание и исполнительный контроль.

Экспериментально подтверждено, что легкие когнитивные расстройства, обусловленные снижением мотивационно-волевой и контрольно-исполнительной регуляции когнитивных функций, преодолеваются в ходе когнитивного тренинга, стимулирующего раскрытие неиспользуемых когнитивных ресурсов посредством смоделированного в интеллектуальных занятиях принципа активного вовлечения пациентов в процессы исследовательского поиска, принятия решений, интеркоммуникации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение церебропротективных средств с соматотропными (в частности, вазотропным) компонентами терапевтического действия сопровождается определенной редукцией астенических, психовегетативных и дистимических проявлений и частичной коррекцией когнитивных нарушений, что в целом приводит к существенному, пусть и временному, улучшению состояния. Разумеется, возможности влияния на когнитивные функции остаются ограниченными. Речь может идти лишь о приостановке или замедлении неблагоприятных тенденций течения заболевания, снижении его прогредиентности. Сохраняющиеся в структуре психоорганического синдрома когнитивные нарушения оказываются компенсированными за счет общего положительного действия биологической терапии, проводимой в комбинации с психосоциальными мероприятиями. Важно отметить, что весьма перспективны повторные процедуры когнитивного тренинга.

Сотрудничество со специалистами и сохранные личностные качества (моральные ценности, склонность к взаимной поддержке, забота о семье) позволяют пациентам многие годы поддерживать устойчивые социальные связи и ролевые позиции в микро- и макросоциальной среде.