В русле когнитивной теории все указанные варианты тревоги могут быть сведены к представлениям о когнитивном диссонансе, возникающем в результате неполного осознания и использования индивидуумом дезадаптивных когнитивных стратегий. Это, в свою очередь, проявляется в так называемых ошибках суждений, или когнитивных искажениях, которые сопряжены с неправильной интерпретацией индивидуумом смысловых контекстов. Устойчивость таких искажений характерна для целого ряда психопатологических состояний, а их коррекция через более или менее полное осознание во многом определяет суть психотерапии как метода лечения. Именно поэтому большинство психотерапевтических подходов адресуется к когнитивно-смысловым процессам [5].

Между тем психологические механизмы возникновения когнитивных искажений, характерных для разных видов тревоги, неодинаковы. Это необходимо учитывать при индивидуализированном подходе к лечению тревожных расстройств, и, соответственно, объективация тревожных переживаний и их когнитивно-смысловых «источников» может оказаться весьма полезной в практическом отношении. Для их выявления нередко используют опросники, нацеленные на обнаружение когнитивных искажений [6, 7]. В литературе описано несколько таких инструментов: Dysfunctional Attitude Scale, DAS, (A. N. Weissman, A. T. Beck, 1978); Automatic Thoughts Questionnaire, ATQ (S. D. Hollon, P. C. Kendall, 1980); Cognitive Errors Questionnaire, CEQ (M. F. Lefebvre, 1981); Cognitive Mistakes Questionnaire, CMQ (A. Freeman, R. DeWolf, 1992); Cognitive Distortion Scale, CDS (J. Briere, 2000); Inventory of Cognitive Distortions, ICD (C. L. Yurica, 2002). Из них только CMQ (Опросник когнитивных ошибок, ОКО) переведен на русский язык [8]. Однако русскоязычная версия указанного теста не валидизирована и ее психометрические характеристики остаются неизученными.

Цель настоящего исследования состояла в апробации и клиническом изучении русскоязычной версии ОКО [8]. Выбор теста для клинического применения был обусловлен его доказанной практической ценностью, а также стабильностью форм патологической тревоги, депрессии и поведенческих расстройств, выделяемых с его помощью в различных культурно-языковых средах [9].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

С применением ОКО были обследованы 204 пациента с тревожно-депрессивными расстройствами, обратившихся за амбулаторной психотерапевтической помощью в Московский НИИ психиатрии. Среди этих пациентов, представлявших основную группу, было 125 женщин и 79 мужчин. Возраст испытуемых составлял от 18 до 62 лет (в среднем — 35,5 ± 11,8 года), 78 человек имели среднее и 126 — высшее образование.

В клиническом отношении состояние обследованных больных определяли следующие ведущие диагнозы: депрессивный эпизод легкой степени (n = 32), паническое расстройство (n = 37), агорафобия с паническим расстройством и без него (n = 24), генерализованное тревожное расстройство (n = 39), обсессивно-компульсивное расстройство (n = 22), соматоформное расстройство (n = 12), расстройство адаптации (n = 26), специфические расстройства личности (неустойчивого и тревожно-зависимого вариантов; n = 12).

В исследование включались пациенты с наличием клинически выраженных проявлений патологической психической тревоги в форме панических приступов, фобий, тревожных опасений, стрессовой тревоги, а также тревоги ожидания.

Критериями исключения являлись расстройства шизофренического спектра, депрессивные эпизоды тяжелой степени, алкогольная или наркотическая зависимость, соматические заболевания в стадии декомпенсации.

Обследование с помощью ОКО прошли также 96 психически здоровых испытуемых контрольной группы: 62 женщины и 34 мужчины в возрасте от 18 до 59 лет (в среднем — 32,1 ± 8,8 года).

Все обследованные дали добровольное информированное согласие на участие в исследовании.

Опросник когнитивных ошибок. Оригинальная версия ОКО включает 50 пунктов; каждый из них имеет четыре градации, в соответствии с которыми испытуемый оценивает свойственность ему того или иного утверждения. Пункты образуют 10 субшкал (по 5 пунктов в каждой), характеризующих выделенные с помощью факторного анализа когнитивные «источники» тревоги: «Преувеличение опасности», «Катастрофизация», «Долженствование», «Чтение мыслей», «Персонализация», «Категоричность», «Максимализм», «Доверие критику», «Сравнение с другими», «Самоуверенность» [8]. При проведении настоящего исследования из данного опросника были исключены пункты, составляющие субшкалу «Самоуверенность», которые отражают завышенную самооценку, идеи собственной исключительности и непогрешимости. Таким образом, в апробируемый тест вошли 45 пунктов, а максимальное количество баллов, которое мог набрать испытуемый, равнялось 180.

1. Ретестовую надежность опросника оценивали посредством определения достоверности различий и силы корреляционной связи между пунктами, субшкалами и суммарными баллами по тесту в двух замерах на одной и той же выборке испытуемых (применяли W-критерий Вилкоксона для связанных выборок и коэффициент ранговых корреляций Спирмена). В тестировании участвовали 25 представителей контрольной группы: 17 женщин и 8 мужчин в возрасте 23–39 лет (в среднем — 26,0 ± 3,3 года) с высшим и неоконченным высшим образованием. Период между первичным и повторным опросами составлял от 1 до 2 месяцев.

2. Согласованность пунктов, или гомогенность, ОКО определяли с помощью вычисления коэффициента альфа Кронбаха на смешанной выборке из 300 человек.

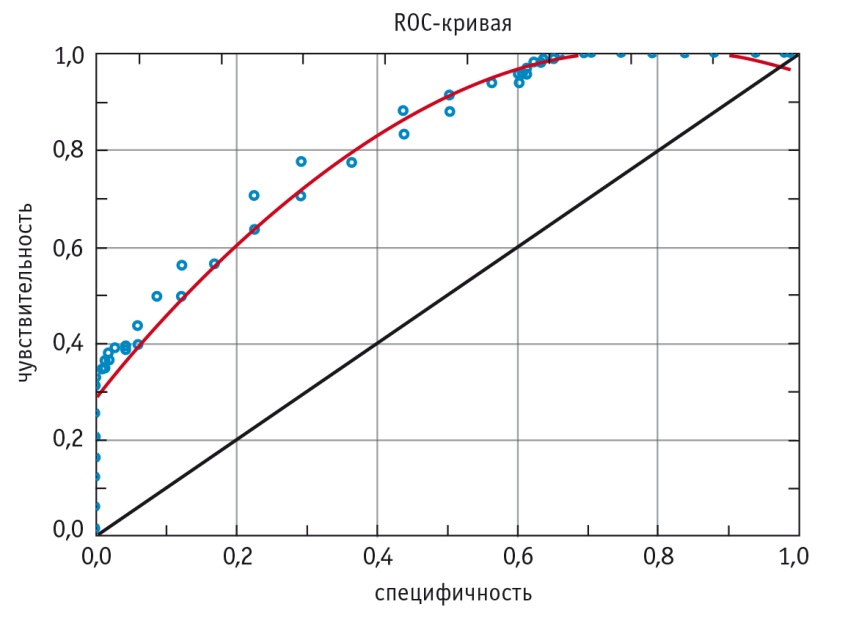

3. Диагностическую чувствительность, специфичность и эффективность теста оценивали путем ROC-анализа суммарного балла ОКО у испытуемых основной (n = 204) и контрольной (n = 96) групп. Метод ROC-анализа представляет собой аналог бинарной классификации с применением ROC-кривой (англ. receiver operating characteristic — рабочая характеристика приемника). Отрезная точка была выбрана таким образом, чтобы соблюдался баланс между чувствительностью и специфичностью (определяли минимальную разность между максимальной долей истинно положительных результатов и максимальной долей истинно отрицательных результатов).

4. Изучение внутренней структуры и выделение субшкал ОКО осуществляли на основе факторного анализа с варимакс-вращением, проводившегося по результатам тестирования 204 пациентов с патологической тревогой.

5. Интеркорреляционную (внешнюю) валидность теста изучали посредством анализа корреляций между суммарным баллом, субшкалами ОКО и шкалами теста ММИЛ («Методика многостороннего исследования личности» [10]) на выборке из 115 пациентов основной группы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Ретестовая надежность и внутренняя согласованность

Из 45 пунктов теста по 43 пунктам результаты первичного и повторного тестирования не показали достоверных различий; неустойчивыми оказались два утверждения: «Во мне силен дух соревнования» (пункт 27) и «Я расстраиваюсь, когда слышу об успехах других людей» (пункт 28). Высокая корреляционная связь обнаружена между суммарными баллами первого и второго срезов: коэффициент ранговой корреляции Спирмена равен 0,7635. Таким образом, полученные данные подтвердили ретестовую надежность ОКО.

Коэффициент альфа Кронбаха составил 0,895, что является показателем высокой согласованности утверждений, свидетельствующим в пользу валидности ОКО.

Диагностическая эффективность теста

Результаты ROC-анализа представлены на диаграмме (рис.). Площадь под ROC-кривой (англ. area under curve, AUC) составила 0,886, что указывает на очень хорошее диагностическое качество модели. В основной группе 77,7% пациентов имели истинно положительные результаты (чувствительность теста). В группе контроля у 89,8% здоровых лиц были получены истинно отрицательные результаты (специфичность теста) [11, 12]. Значение отрезной точки по суммарному баллу ОКО составило 93.

Рис. ROC-кривая суммарного балла Опросника когнитивных ошибок у пациентов с тревожно-депрессивными расстройствами (n = 204) и в группе контроля (n = 96)

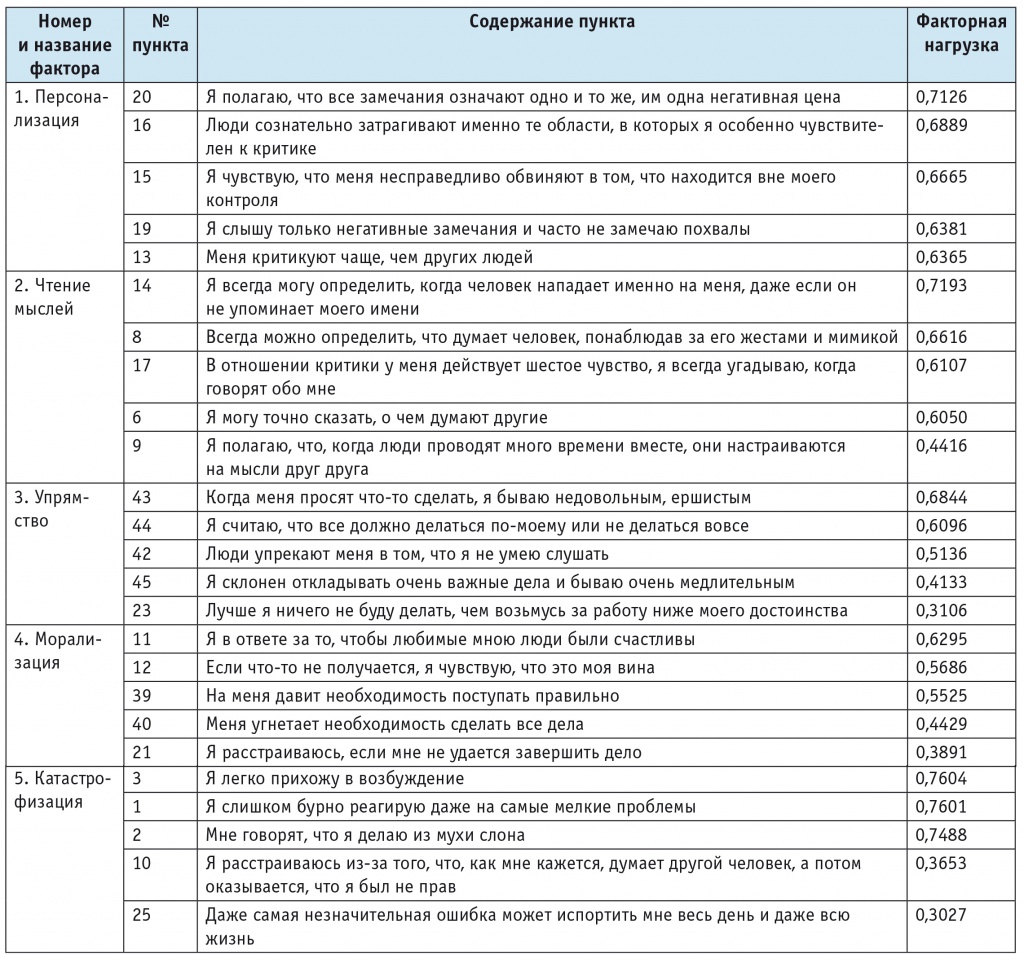

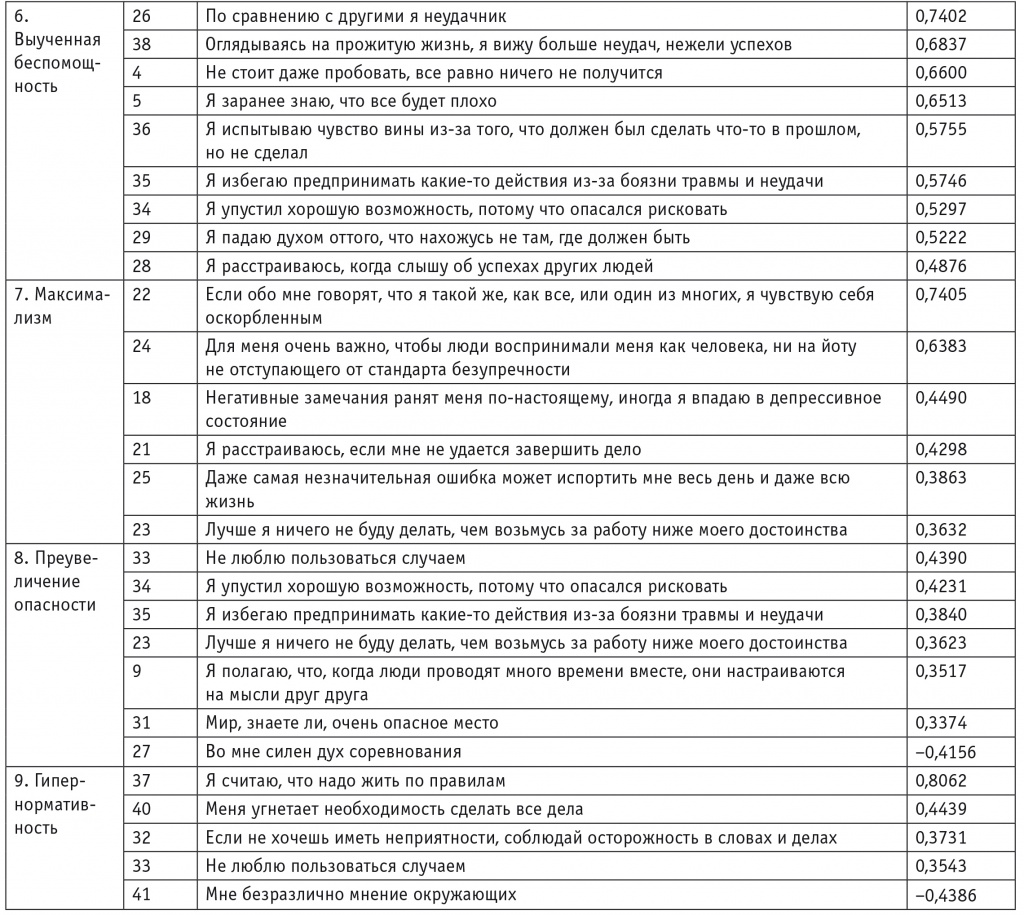

Результаты факторного анализа и интерпретация выделенных факторов

Для изучения когнитивных «источников» тревоги по алгоритмам факторного анализа с варимакс-вращением были обработаны данные тестирования 204 пациентов с расстройствами тревожно-депрессивного спектра. В результате выделены девять факторов, не идентичных субшкалам разработчиков теста по набору утверждений и содержанию (табл. 1).

Таблица 1

Факторная структура Опросника когнитивных ошибок

1. Персонализация. Ожидание враждебного и неодобрительного отношения к себе; любое несогласие или замечание воспринимаются как отвержение, подавление или унижение. Пункты: 20, 16, 15, 19, 13. Проявления: фиксация на критических замечаниях и несогласии с другими, обидчивость, недоверие и настороженность, ожидание негативно пристрастного отношения к себе, упреков, обмана, отвержения и унижения со стороны других.

2. Чтение мыслей. Склонность приходить к недостаточно логически обоснованным выводам; тенденция «додумывать» за других людей, опираясь на субъективные ожидания, интуитивные оценки и проекции. Пункты: 14, 8, 17, 6, 9. Проявления: односторонние, как правило, негативные суждения о намерениях, поступках и оценках других людей; неумение логически и с различных сторон рассмотреть причины и обстоятельства поведения окружающих.

3. Упрямство. Настойчивое стремление отстаивать свою самооценку, связанное со страхом ошибиться, эгоцентрическая иерархизация и сужение проблемного поля. Пункты: 43, 44, 42, 45, 23. Проявления: негибкость суждений, преобладание эгоцентрических защитных суждений и бездействия, склонность явно или скрыто оспаривать мнение и предложения других людей «из принципа», отождествляя себя с предметом спора.

4. Морализация. Декларирование повышенной моральной ответственности, стремление к обеспечению безопасности за счет морального контроля над окружающими. Пункты: 11, 12, 39, 40, 21. Проявления: преобладание моральных суждений и оценок в восприятии явлений и людей, представляющих потенциальное неудобство или опасность.

5. Катастрофизация. Склонность преувеличивать значимость проблем и бурно на них реагировать, как правило, вследствие прямого столкновения идеализированных представлений о себе и окружающих с реальностью. Пункты: 3, 1, 2, 10, 25. Проявления: обостренное, негативно преувеличенное реагирование на проблемы, выражающееся в нереалистичном ожидании угрозы жизни, здоровью, благосостоянию, общественному статусу, в потере доверия и в уверенности в обмане со стороны других; склонность к аффективно-шоковым и диссоциативным реакциям.

6. Выученная беспомощность. Обесценивание собственного «я», принижение своих возможностей и способностей, сопряженное со стремлением снять с себя ответственность за жизненные неудачи, и декларирование пессимистической установки. Пункты: 26, 38, 4, 5, 36, 35, 34, 29, 28. Проявления: повторяющееся очевидное обесценивание своих возможностей, положения и достижений, стремление к поиску защиты и покровительства, декларирование своей слабости и беспомощности как оправдание неудач и нежелания активно преодолевать имеющиеся затруднения.

7. Максимализм. Амбициозность и крайность в оценках, потребность в восхищении, выражающаяся через нарциссическую безупречность. Пункты: 22, 24, 18, 21, 25, 23. Проявления: крайность в суждениях, тенденция преувеличивать свои достижения и упрекать окружающих в их недооценке, комплекс Золушки (фрустрация ожиданий восхищения как награды за трудолюбие и безупречность), обесценивание других за лень и необязательность.

8. Преувеличение опасности. Уклонение от непредвиденных обстоятельств, избегание рисков, ответственности и соперничества вследствие преувеличения опасностей. Пункты: 33, 34, 35, 23, 9, 31 и 27 (с отрицательным значением). Проявления: самоограничения и повышенный самоконтроль со ссылками на многочисленные или преувеличенные опасности, неблагоприятные обстоятельства и/или недоброжелательное отношение; избегающая осторожность и пассивность.

9. Гипернормативность. Отождествление себя с социальными нормами, перфекционизм, стремление обезопасить себя за счет тщательного следования нормам и социальным предписаниям. Пункты: 37, 40, 32, 33 и 41 (с отрицательным значением). Проявления: безусловная и не всегда критичная приверженность правилам, нормам поведения и этикету, исполнительность и тщательность, избыточная вежливость и аккуратность во взаимоотношениях, тенденция к вынесению оценок исходя из принятых в данной группе социальных нормативов.

Из таблицы 2 видно, что суммарный балл ОКО коррелировал на среднем уровне с оценочными шкалами F («Достоверность») и K («Конформность»), а также с 6-й («Паранойяльность»), 7-й («Психастения»), 8-й («Аутизация») и в меньшей степени с другими клиническими шкалами ММИЛ. Практически все субшкалы ОКО статистически значимо коррелировали с клиническими шкалами ММИЛ, при этом наиболее выраженную взаимосвязь со шкалами ММИЛ имел показатель «Выученная беспомощность» ОКО. Важно отметить хороший уровень корреляции субшкалы «Персонализация» ОКО со шкалами F, K и 6-й шкалой ММИЛ, субшкалы «Катастрофизация» — со шкалами F, K, 6 и 7, а субшкалы «Максимализм» — со шкалами F, K и 6, 7, 8.

Таблица 2

Корреляция между шкалами теста «Методика многостороннего исследования личности» (ММИЛ) и факторами Опросника когнитивных ошибок на выборке пациентов с расстройствами тревожно-депрессивного спектра (n = 115)

* Уровень значимости коэффициента корреляции р < 0,05 (ранговая корреляция Спирмена).

Примечание. L — шкала лжи; F — «Достоверность»; K — «Конформность»; S1 — «Соматизация»; S2 — «Депрессия»; S3 — «Демонстративность»; S4 — «Протест/Импульсивность»; S5 — «Полоролевые интересы»; S6 — «Паранойяльность»; S7 — «Психастения»; S8 — «Аутизация»; S9 — «Гипомания»; S0 — «Социальная включенность».

Меньший, но статистически значимый уровень корреляций отмечался между субшкалой «Чтение мыслей» ОКО и шкалами F, 6, 8 и 9 («Гипомания») ММИЛ, а также между субшкалой «Упрямство» и шкалами F и К. Следует также обратить внимание на наличие значимой отрицательной корреляции субшкалы «Морализация» ОКО со шкалой К ММИЛ. Что касается субшкал «Преувеличение опасности» и «Гипернормативность», то указанные субшкалы ОКО статистически значимо коррелировали с 0-й («Социальная включенность») шкалой ММИЛ. Субшкала «Гипернормативность» была также связана с 7-й шкалой ММИЛ.

В результате факторного анализа ОКО состав утверждений вновь выделенных факторов-субшкал был изменен. С целью изучения диагностических характеристик каждой из этих субшкал был проведен ROC-анализ на смешанной выборке с определением отрезной точки, разделяющей показатели пациентов с аффективными и поведенческими расстройствами и испытуемых контрольной группы (табл. 3). Общий балл по каждой субшкале вычисляли путем суммирования баллов, присвоенных испытуемым каждому утверждению, вошедшему в шкалу (по алгоритму: никогда — 1 балл; иногда — 2 балла; часто — 3 балла; всегда — 4 балла). Для двух утверждений (27 и 41) применяли обратный алгоритм подсчета (всегда — 1 балл; часто — 2 балла; иногда — 3 балла; никогда — 4 балла), так как они вошли в факторы-субшкалы с отрицательным знаком. Из таблицы 3 видно, что все субшкалы обладают удовлетворительными предсказательными качествами: от средних до отличных.

Таблица 3

Результаты ROC-анализа субшкал Опросника когнитивных ошибок (ОКО) в смешанной выборке из пациентов с аффективными и поведенческими расстройствами (n = 204) и испытуемых группы контроля (n = 96)

ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе исследования установлены ретестовая надежность ОКО (коэффициент ранговой корреляции Спирмена между суммарными баллами первого и второго срезов составил 0,7635), а также внутренняя согласованность этого теста (коэффициент альфа Кронбаха равен 0,895). При сопоставлении ОКО с ММИЛ подтверждена его валидность.

Следует особо остановиться на факторной структуре русскоязычной версии ОКО и содержательной интерпретации входящих в него субшкал. В результате анализа выделены девять факторов-субшкал. Семь из них: «Катастрофизация», «Преувеличение опасности», «Максимализм», «Персонализация», «Чтение мыслей», «Морализация» («Долженствование» в оригинальной версии), «Упрямство» (близкий по набору утверждений к субшкале «Категоричность» в оригинальной версии) — по содержанию и, частично, по набору утверждений были аналогичны субшкалам первоначальной версии теста [8]. Два фактора («Выученная беспомощность» и «Гипернормативность») оказались характерны только для русскоязычной выборки, а два фактора из англоязычной версии («Доверие критику» и «Сравнение с другими») в полученную факторную структуру не вошли. Два пункта не вошли ни в один из факторов: 7 («Мои близкие должны знать, чего я хочу») и 30 («Мне кажется, что если хочешь добиться успеха, то надо постоянно сравнивать себя с другими»).

Хорошая корреляция субшкалы «Выученная беспомощность» с целым рядом шкал теста ММИЛ указывает на то, что данная субшкала отражает типичную для невротических состояний несбалансированность самовосприятия и самооценки. Это сопровождается ограничительным поведением (корреляция с 7-й шкалой ММИЛ), социальной изоляцией (корреляция с 0-й шкалой), настороженностью и параноидными проекциями (корреляция с 6-й шкалой), отчужденностью и деперсонализацией (корреляция с 8-й шкалой). Кроме того, при увеличении общего балла по данной субшкале ОКО отмечаются протест (корреляция с 4-й шкалой ММИЛ), блокада побуждений (корреляция со 2-й шкалой), а также поиск помощи и тенденция преувеличивать тяжесть своего состояния (положительная корреляция со шкалой F и отрицательная — со шкалой K).

Положительная корреляция субшкалы «Персонализация» с 6-й шкалой ММИЛ и ее негативная корреляция со шкалой K свидетельствуют о полном соответствии этой субшкалы содержанию (недоверчивость, настороженность, скептицизм и склонность преувеличивать выраженность межличностных конфликтов). Аналогичная ситуация прослеживается и с субшкалой «Катастрофизация», которая положительно коррелирует с 6-й и 7-й шкалами ММИЛ, а также со шкалой F и негативно — со шкалой K (страх, тревога, повышенная осторожность, поиск помощи и склонность преувеличивать межличностные затруднения). Близкий характер соотношений наблюдается также между субшкалой «Максимализм» и шкалами ММИЛ. Однако эта субшкала, в отличие от субшкалы «Катастрофизация», коррелирует также с 8-й шкалой ММИЛ, что указывает на своеобразие оценок и восприятие реальности, присущее лицам, склонным выносить крайние суждения.

Положительные корреляции субшкалы «Чтение мыслей» с 6-й, 8-й и 9-й шкалами, а также со шкалой F ММИЛ представляются естественными, поскольку эта субшкала отражает тенденцию делать недостаточно обоснованные выводы, опираясь на субъективные ожидания и проекции. То же можно сказать и о субшкале «Преувеличение опасности», которая коррелирует с 0-й шкалой ММИЛ, что свидетельствует о тенденции к социальному избеганию.

Субшкалы ОКО «Морализация» и «Гипернормативность» коррелируют с 7-й шкалой ММИЛ. При этом «Морализация» одновременно дает положительную корреляцию с 6-й шкалой и отрицательную — со шкалой K, что указывает на связанную с ней аффективную ригидность и отрицание конформного поведения, тогда как «Гипернормативность» положительно коррелирует с 0-й шкалой ММИЛ, что свидетельствует об ассоциированных с ней затруднениях в социальных контактах.

Субшкала «Упрямство» — единственный параметр ОКО, который коррелирует только с оценочными шкалами F и K. Это является подтверждением того, что данная субшкала отражает оценочную установку, определяемую как склонность отстаивать правильность своего поведения, игнорируя социальные стереотипы и усугубляя межличностное противостояние.

Выводы

1. Установлены высокая надежность, валидность и гомогенность русскоязычной версии ОКО. В результате ROC-анализа определен оптимальный диагностически значимый уровень суммарного балла (отрезная точка теста).

2. Изучена внутренняя факторная структура этого теста, на основании чего выделены девять субшкал ОКО. Продемонстрированы их хорошая чувствительность и специфичность, определены критерии диагностической значимости для каждой из субшкал.

3. Обнаружены статистически значимые корреляционные связи между выделенными субшкалами ОКО и шкалами теста ММИЛ, что подтверждает внешнюю валидность ОКО и его субшкал.

4. Наиболее сильную связь со шкалами ММИЛ обнаружили субшкалы ОКО, характеризующие когнитивные искажения по типу выученной беспомощности, персонализации, чтения мыслей, катастрофизации и максимализма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Опросник когнитивных ошибок (ОКО) апробирован на смешанной русскоязычной выборке испытуемых и показал высокие надежность, валидность и внутреннюю согласованность. Субшкалы и суммарный балл ОКО обнаружили хорошие диагностические качества, эффективность при разграничении между пациентами с патологической тревогой и здоровыми лицами. ОКО может быть рекомендован к дальнейшим исследованиям на клинических выборках, а также как инструмент для изучения динамики состояния в ходе психотерапии и повышения метакогнитивных способностей пациентов.