ВВЕДЕНИЕ

Результаты современных исследований свидетельствуют о том, что значительный процент лиц, совершивших попытку самоубийства, страдает различными психическими расстройствами, доля которых колеблется от 15% до 80%[1–5]. Так, в целом ряде исследований различные психические нарушения выявляются в подавляющем большинстве (до 95%) случаев у лиц, совершивших как суицидальную попытку[6–9], так и завершенный суицид[2, 10–14]. Подчеркивается, что среди выживших после совершенных попыток психически больных до 60% совершают суицид в течение полугода после выписки (как правило, в течение первого месяца)[15–17]. При этом повторные попытки самоубийства обычно совершаются уже не под влиянием аффекта, а достаточно обдуманно, что существенно повышает вероятность завершенного суицида[18, 19].

В настоящее время ведущая суицидальная концепция — модель стресс-диатеза, в которой первостепенная роль отводится предрасположенности к суицидальному поведению[1, 20–22]. Отмечается, что повторные суицидальные попытки чаще совершаются людьми одинокими, безработными, бездомными, страдающими психическими и соматическими заболеваниями, злоупотребляющими алкоголем и наркотиками, имеющими в анамнезе правонарушения, являющимися жертвами сексуального насилия и т. д.[4, 23, 24]. Наиболее же значимый «индикатор» риска потенциального самоубийства — предшествующая суицидальная попытка1[2, 25].

Вместе с тем вопросы предотвращения повторных суицидов остаются недостаточно изученными, поэтому выявление предикторов повторных суицидальных попыток у лиц с психическими расстройствами остается одной из наиболее актуальных проблем современной суицидологии2 [10, 11, 26, 27].

Цель исследования: изучить особенности раннего постсуицидального периода у лиц с психическими расстройствами, совершивших суицидальные попытки.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование выполнялось на базе клиники психиатрии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» и Санкт-Петербургского ГБУЗ «Психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащенко» в 2016–2019 гг. Обследованы 260 пациентов с различными психическими расстройствами: шизофренического спектра — 62 (23,8%), с органическими — 69 (26,5%), аффективными — 26 (10,0%), невротическими — 29 (11,2%), аддиктивными — 46 (17,7%), личностными расстройствами — 26 (10,0%), с умственной отсталостью — 2 (0,8%).

Средний возраст суицидентов составил 43,5 ± 17,7 года. Мужчины и женщины были представлены примерно в равном количестве — 134 (51,5%) и 126 (48,5%) соответственно (p > 0,05). Средняя длительность госпитализации — 42,7 ± 43,2 койко-дня. Средний возраст больных шизофренией, шизотипическим и бредовым расстройствами составил 40,4 ± 14,4 года, расстройствами аффективной сферы — 47,5 ± 14,5 года, органическими психическими расстройствами — 58,9 ± 18,9 года. Пациенты, страдающие наркотическими аддикциями, невротическими расстройствами и синдромом зависимости от алкоголя были в возрасте от 30 до 40 лет: 30,9 ± 4,3, 36,5 ± 11,9 и 39,1 ± 10,9 года соответственно. Наиболее молодую возрастную группу (до 30 лет) составили пациенты с умственной отсталостью (26,0 ± 2,8 года) и расстройствами личности (27,1 ± 8,2 года).

На первом этапе исследования обследованы 260 специально отобранных больных с верифицированной психической патологией (проходивших стационарное лечение), совершивших суицидные попытки, а на втором углубленно изучены 77 (29,6%) из них, совершившие повторный суицид после выписки из психиатрического стационара.

Основным методом исследования являлся клинико-психопатологический. В целях объективизации психопатологических нарушений и оценки степени суицидального риска использовались следующие психометрические шкалы: Шкала депрессии Гамильтона (Hamilton psychiatric rating scale for depression)3 и Колумбийская шкала оценки тяжести суицида (Columbia Suicide Severity Rating Scale)4.

Оценивали также уровень общего психосоциального функционирования с приминением шкалы социальной адаптации, разработанной на кафедре психиатрии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (Шамрей В.К., Рустанович А.В., 2000)[3]. Данная шкала содержит 6 пунктов, ранжированных по 5-балльной системе, определяющих образовательный уровень, семейный статус, трудовую занятость, характер межличностных отношений, досуг, общее отношение к жизни. В зависимости от интегрального показателя выделялись четыре группы: с низким (менее 2 баллов), удовлетворительным (2–2,4 балла), хорошим (2,5–2,9 балла) и высоким (3 балла и более) уровнем социальной адаптации.

Статистическая обработка материала осуществлялась с помощью пакета прикладных программ Microsoft Excel for Windows, Statistica 10.0. Данные представлены в виде средних арифметических со стандартными квадратичными отклонениями (m ± σ). Средние групповые значения, дисперсия результатов исследования, стандартное отклонение, минимальное и максимальное значения показателей рассчитаны с помощью модуля описательной статистики. Различия считали статистически значимыми при р < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

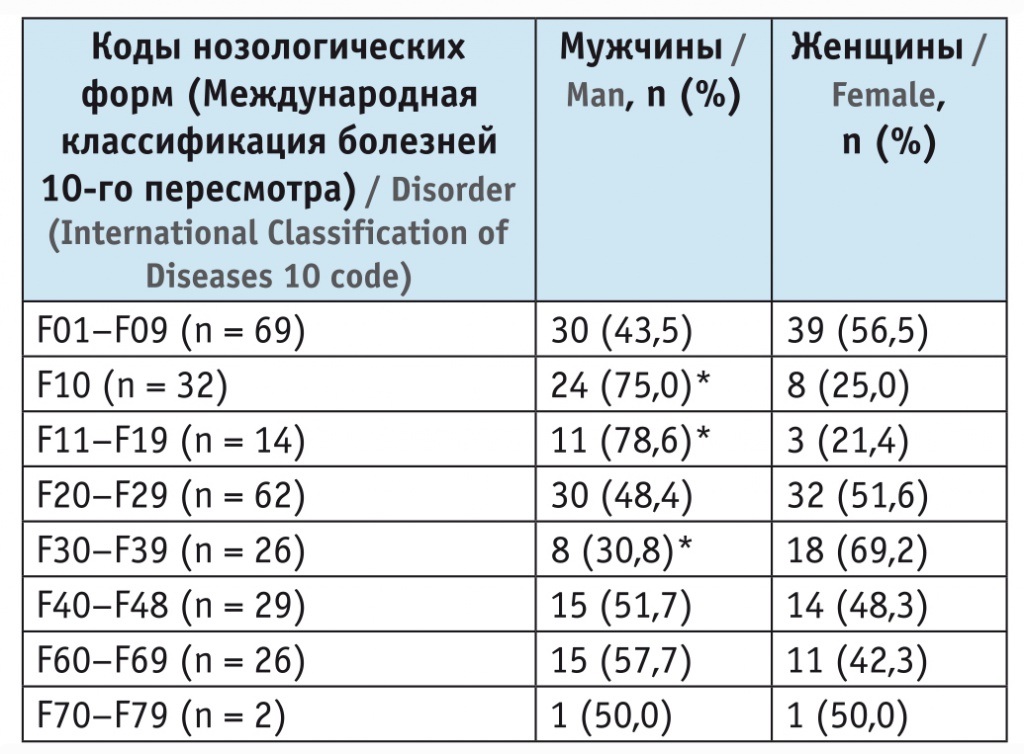

Характеристика 260 пациентов с психическими расстройствами, совершивших первые суицидные попытки, приведена в таблице 1. Установлено статистически значимое преобладание мужчин в группах суицидентов, страдающих аддиктивной патологией, — наркоманиями (F11.2, F12.2 и F15.2 по МКБ-10 — 78,6%) и алкоголизмом (F10.2 — 75,0%), а женщин — в группе аффективных расстройств (F33.1, F33.2, F33.3 — 69,2%) (p < 0,05).

Таблица 1

Характеристика обследованных больных психическими расстройствами, совершивших суицидальные попытки

* Здесь и далее в статье: p < 0,05.

Незначительное преобладание мужчин выявлено среди пациентов с расстройствами личности (F60.3, F60.4 — 57,7%), а также невротическими, связанными со стрессом и соматоформными расстройствами (F41.2, F43.22, F43.25 — 51,7%). В свою очередь, незначительное преобладание женщин отмечалось среди больных шизофренией, шизотипическими и бредовыми расстройствами (F20.0, F25.1 — 51,6%) и органическими психическими расстройствами (F06.3, F06.4 — 56,5%).

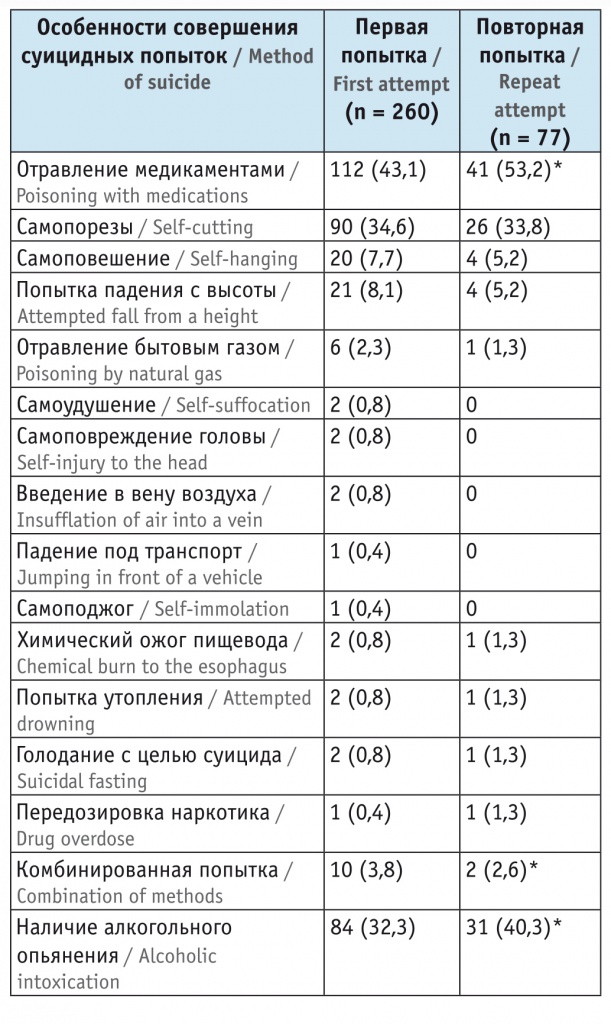

Наиболее частыми способами совершения попытки суицида были отравление медикаментами (n = 112, 43,1%), а также нанесение множественных самопорезов (n = 90, 34,6%).

В ходе работы всех обследуемых разделили на группы в соответствии с типами постсуицидального периода, согласно модифицированной классификации постсуицидального периода, предложенной А.Г. Амбрумовой (1980). В ее основу положены следующие характеристики: 1) актуальность суицидогенного конфликта; 2) степень фиксированности на суицидальных тенденциях и 3) особенности отношения к совершенной попытке[28].

Перечисленные критерии позволили распределить больных по четырем типам постсуицидальных состояний: критический, манипулятивный, аналитический и суицидально-фиксированный. Вместе с тем среди пациентов встречались и лица с осложненным типом постсуицида, при котором судить о критическом отношении к суицидальной попытке можно было лишь с большой долей условности. Отдельную группу составляли больные, полностью отрицающие суицидальные действия, несмотря на явные их свидетельства — наличие факта суицидальных действий при отсутствии грубого органического повреждения головного мозга и соответствующего типа амнезии. Эти пациенты были выделены в две самостоятельные группы: «формально-критический (осложненный) постсуицид» и «отрицание суицидальной попытки».

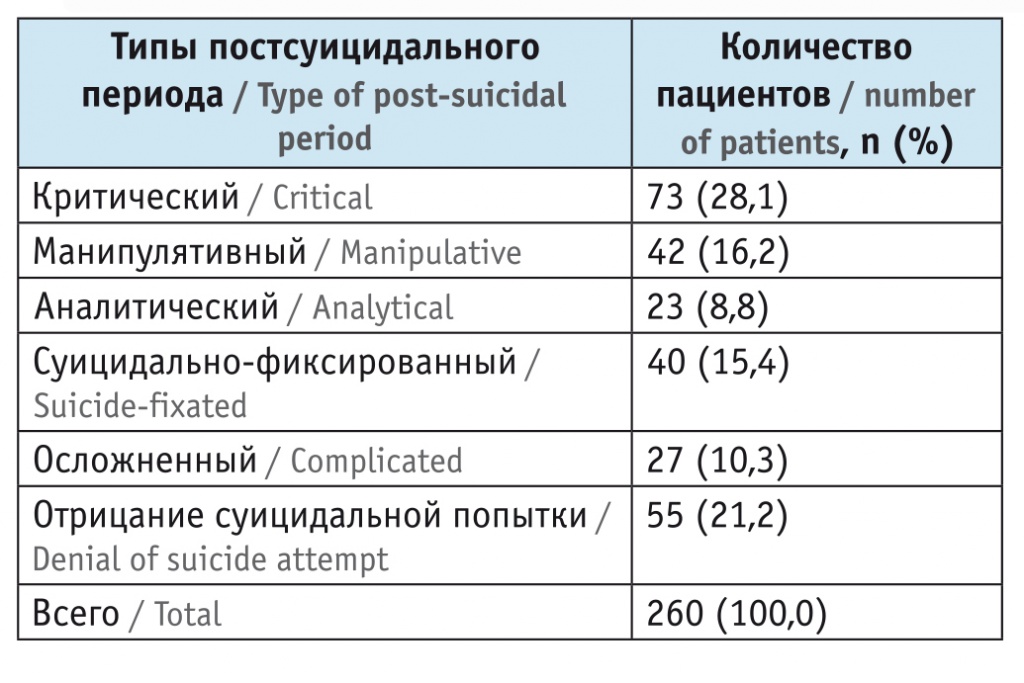

Анализ соотношения типов постсуицидального периода у обследованных больных показал (табл. 2), что наиболее часто встречались варианты критического постсуицида (28,1%) и отрицания суицидальной попытки (21,2%). Реже всего обнаруживался аналитический тип постсуицидального периода.

Таблица 2

Соотношение типов постсуцидального периода у пациентов психиатрического стационара, совершивших суицидальные попытки

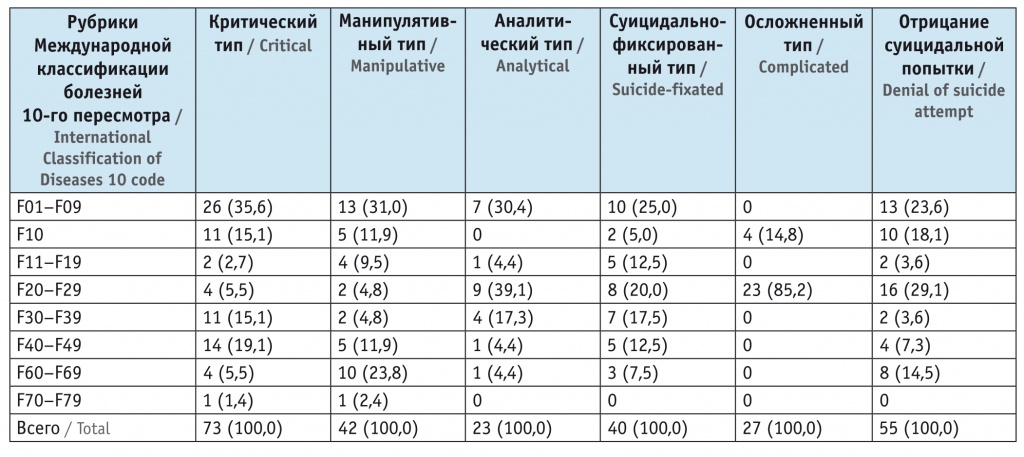

Изучение особенностей постсуицидального периода пациентов с различной психической патологией выявило (табл. 3), что в группе лиц с критическим постсуицидальным типом преобладали больные, страдающие органической психической патологией (35,6%) и невротическими (связанными со стрессом) расстройствами (19,1%). При манипулятивном постсуициде чаще встречались пациенты, страдающие органической психической патологией (31,0%) и расстройствами личности (23,8%).

Таблица 3

Типы постсуицидального периода у больных с различными психическими патологиями, n (%)

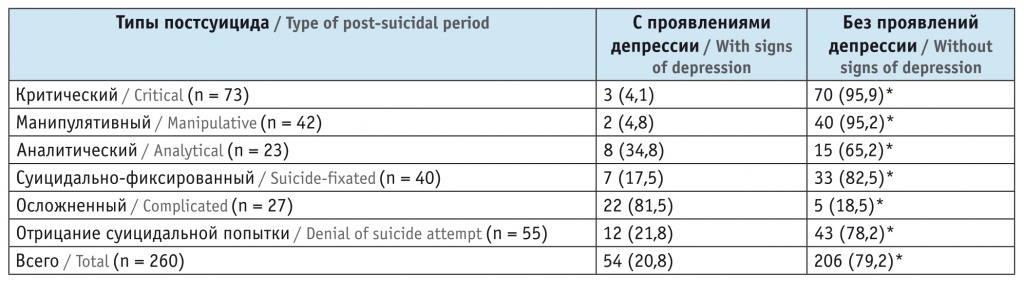

В современных работах указывается, что депрессивные нарушения могут выступать в качестве предиспонирующего фактора суицида различной степени[5, 8, 9, 24]. В связи с этим в ходе дальнейшего исследования проанализировано наличие клинически очерченной депрессивной симптоматики (с использованием Шкалы депрессии Гамильтона) у пациентов с психическими расстройствами с различными типами постсуицидального периода (табл. 4).

Таблица 4

Наличие депрессивного синдрома у больных с различными типами постсуицидального периода (Шкала депрессии Гамильтона), n (%)

Установлено, в частности, что депрессивные расстройства, предшествовавшие суицидальной попытке, преобладали только в группе пациентов с осложненным постсуицидальным периодом (81,5%) и существенно реже встречались среди больных с критическим (4,1%) и манипулятивным (4,8%) постсуицидальным периодом.

Дальнейшие исследования (второй этап) показали, что 77 (29,6%) пациентов из обследованных ранее (на первом этапе) совершили повторные суицидные попытки: 23 (29,9%) человека, страдавших органическими психическими расстройствами, 19 (24,7%) — расстройствами шизофренического спектра, 12 (15,6%) — личностной патологией, 7 (9,1%) — расстройствами адаптации, 6 (7,8%) — расстройствами депрессивного спектра, 5 (6,5%) — синдромом зависимости от алкоголя, 4 (5,1%) — наркоманиями, 1 (1,3%) — олигофренией.

Средний возраст этих больных составил 40,6 ± 17,4 года. Мужчины и женщины были представлены примерно в равном количестве — 41 (53,2%) и 36 (46,8%) соответственно (p > 0,05). Средняя длительность госпитализации — 38,5 ± 24,3 койко-дня. Наиболее частыми способами совершения повторной попытки суицида, как и первичной, являлись отравление медикаментами (53,2%) и нанесение множественных самопорезов (33,8%).

Среди пациентов с повторными суицидами 31 (40,3%) в момент совершения суицидальной попытки находились в состоянии алкогольного опьянения. При этом среди них было значимо больше мужчин — 20 (26,0%) против 11 (14,3%) женщин (p < 0,05).

Анализ особенностей совершения первой и повторных суицидальных попыток у обследованных пациентов (табл. 5) показал, что некоторые из них совершали «комбинированные» суицидальные попытки (например, наносили самопорезы и одновременно совершали попытку отравления). Значительно чаще это происходило при первых попытках — 3,8% против 2,6% (p < 0,05). Установлено также, что при повторных попытках значимо чаще, чем при первых, имели место самоотравление медикаментами (53,2%) и совершение их в состоянии алкогольного опьянения. При повторных суицидных попытках не зафиксированы отдельные способы их совершения, отмеченные ранее (при первичных попытках): самоудушение, самоповреждение головы, введение в вену воздуха, падение под транспорт и самоподжог.

Таблица 5

Особенности совершения первичной и повторной суицидных попыток у больных с психическими расстройствами, n (%)

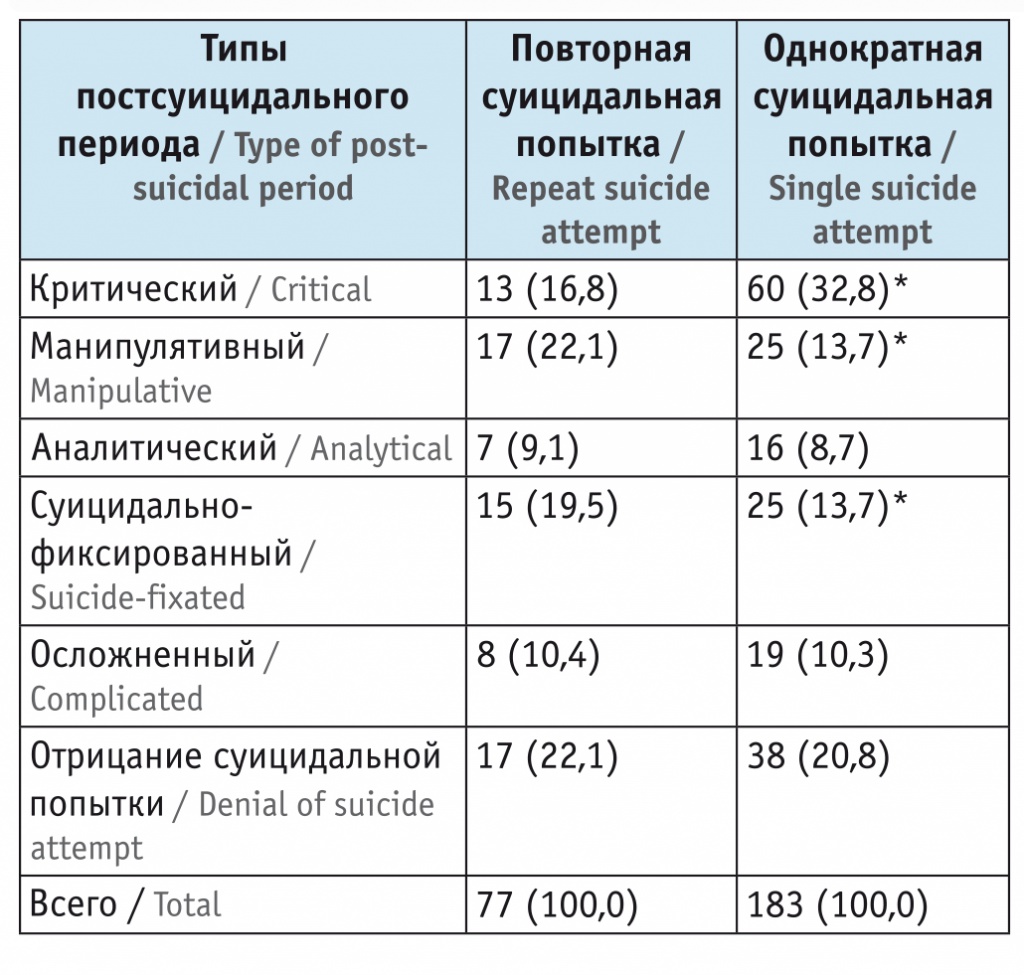

Соотношение типов постсуицидального периода у пациентов с психическими расстройствами, совершивших однократные и повторные суицидальные попытки, представлено в таблице 6.

Таблица 6

Соотношение типов постсуцидального периода у пациентов психиатрического стационара, совершивших однократные и повторные суицидальные попытки, n (%)

У больных, совершивших повторную суицидальную попытку, значимо чаще наблюдались манипулятивный и суицидально-фиксированный типы постсуицидального периода (22,1% и 19,5% соответственно, p < 0,05). При этом у лиц, совершивших только одну суицидальную попытку, значимо чаще имел место критический тип постсуицидального периода (32,8%) (p < 0,05).

Исследование уровня общего психосоциального функционирования показало, что у пациентов, совершивших повторные суицидальные попытки, достаточно низкий уровень социальной адаптации в сфере работы (1,8 ± 1,1 балла) и общего отношения к жизни (1,6 ± 0,9 балла). В других сферах отмечался удовлетворительный уровень социальной адаптации: образовательный уровень (2,2 ± 1,1 балла) и семейный статус (2,1 ± 0,9 балла). Высокий уровень социальной адаптации выявлен в сферах межличностных отношений (3,0 ± 0,6 балла) и досуга (2,6 ± 0,8 балла), однако оценка этих сфер пациентами носила довольно субъективный характер.

Полученные данные свидетельствуют о том, что общая жизненная и профессиональная дезадаптация являются существенными факторами риска повторного суицида у пациентов с психическими расстройствами, несмотря на высокий уровень межличностной коммуникации и организации досуга.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выявленные нами особенности постсуицидального периода у лиц с психическими расстройствами, совершивших суицидальные попытки, целесообразно учитывать при планировании и проведении мероприятий вторичной психопрофилактики. Дальнейшее изучение данной проблемы у различных категорий больных с учетом поиска предикторов совершения повторных суицидных попыток, а также оценки эффективности проведенных ранее психопрофилактических мероприятий позволит проводить их более дифференцированно и снизить в целом риск суицидального поведения людей с психическими расстройствами.

Поступила: 07.02.2020

Принята к публикации: 02.03.2020

_________

1 Колумбийская шкала оценки тяжести суицидальности (C-SSRS). URL: http://rncpg.org/wp-content/uploads/2019/04/C-SSRS.pdf (дата обращения — 15.01.2020).

2 Hamilton psychiatric rating scale for depression. URL: https://dcf.psychiatry.ufl.edu/files/2011/05/HAMILTON-ANXIETY.pdf (дата обращения — 15.01.2020).

3 Hamilton psychiatric rating scale for depression...

4 Колумбийская шкала оценки тяжести суицидальности (C-SSRS)...